| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung des Porzellans und Steinguts, worauf sich John Ridgway, Porzellanfabrikant in Stafford, Cauldon-place, und Georg Wall jun., ebendaselbst, am 11. Jan. 1840 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. LXX., S. 353 |

| Download: | XML |

LXX.

Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung des

Porzellans und Steinguts, worauf sich John Ridgway, Porzellanfabrikant in

Stafford, Cauldon-place, und Georg Wall

jun., ebendaselbst, am 11.

Jan. 1840 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1842, S.

99.

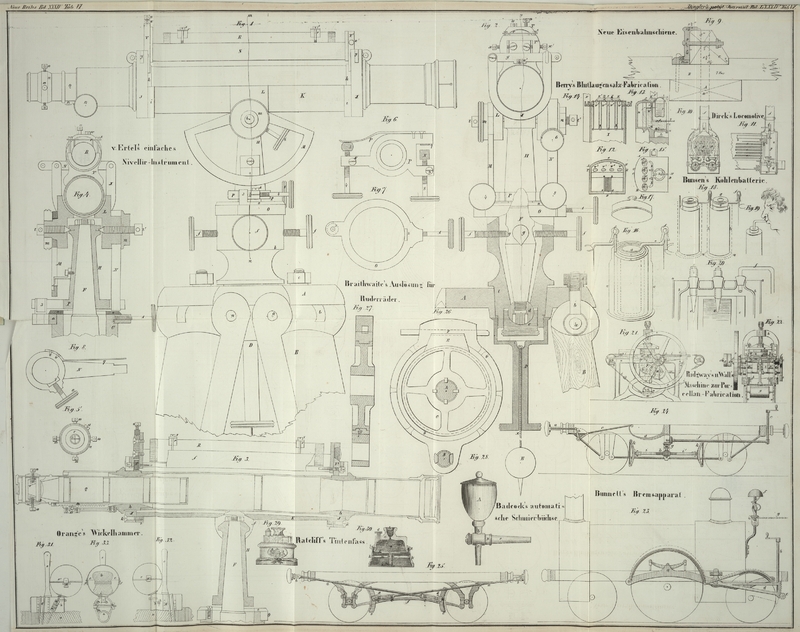

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ridgway's Maschinen znr Verfertigung des Porzellans.

Vorliegende Verbesserungen bestehen in der Anwendung eines Paares gewöhnlicher

Doppelformen, welche mit Hülfe eines selbstthätigen, durch Dampf oder eine andere

Triebkraft in Bewegung gesezten Mechanismus an einander gepreßt werden. Der

Hauptzwek der Erfindung geht darauf hinaus, die verschiedenen Proceduren, nämlich

das Füllen der Presse, das Schließen der Formen zur Bildung des Fabricats und das

Herausnehmen derselben durch einen selbstthätigen Mechanismus, anstatt durch

Händearbeit verrichten zu lassen. Fig. 21 ist eine

Seitenansicht und Fig. 22 eine Front- oder Endansicht der in Rede stehenden

Maschine. a, a, a ist das Hauptgestell, welches das Preßgestell b, b, b trägt. An der in dem Gestelle a, a, a gelagerten Treibwelle

c, c sind die

Treibrollen, das Schwungrad e und die Getriebe f, f befestigt; die

Leit- oder Spannrollen g, g haben gleichfalls in dem Hauptgestell ihre Lager; in passender

Entfernung ist noch eine andere Spannrolle h gelagert.

Die Rollen g und h dienen

zur Leitung des Zuführbandes i, i, welches die Formenpaare k, k durch die Maschine führt. Das Preßgestell b, b ist mit parallelen

Seiten versehen, zwischen denen die untere Preßplatte m

auf und nieder beweglich ist, ferner mit einer Stellschraube n, um die obere stationäre Preßplatte o

adjustiren und dadurch den Druk auf die Formen k, k reguliren zu können. Die obere Preßplatte o oder die bewegliche Preßplatte m sind nöthigenfalls mit Federn versehen, um dem Druk einen gewissen Grad

von Elasticität zu geben. In dem Gestelle b, b läuft eine Welle p, an

deren Ende sich das Rad q befindet, welches mit einem

der Getriebe f im Eingriff steht. In Folge dieses

Eingriffes kommt die in der Mitte der Welle p befestigte

excentrische Scheibe r in Umdrehung und wirkt gegen

einen an der unteren Seite der Preßplatte m befindlichen

Vorsprung s.

Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Angenommen, die Triebkraft werde mittelst

eines um die Rolle d geschlagenen Riemens von einer Dampfmaschine oder

einem anderen Beweger hergeleitet, und ein Paar Formen k

mit einem zwischen ihnen befindlichen Thonklumpen seyen auf das Zuführband i, i gelegt, so sezt eines

der Getriebe f das an der dünneren Querwelle u befindliche Stirnrad t in

Umdrehung, so daß vermittelst der Kurbel v und der

Lenkstange w der Arm x in

Schwingungen versezt wird. Da dieser Arm mit der Führung y in Verbindung steht, so gleitet er längs der beiden Leitstangen z, z hin, und veranlaßt das

Fangrad 1, 1, gegen die an dem Riemen i befindlichen

Aufhälter 2, 2 anzuschlagen und eine Viertelsdrehung zu machen; einer der Fanghaken

des Rades 1 ergreift den Aufhälter 2 und zieht bei der rükgängigen Schwingung des

Armes x das Band i, i nach sich, bis die Formen k, k genau unter dem Mittelpunkt der Presse

liegen, worauf der Fanghaken den Aufhälter des Riemens i, i verläßt; der leztere steht nun still.

Zugleich kommt das Excentricum r gegen den an der

unteren Seite der Preßplatte m befindlichen Vorsprung

s in Wirksamkeit, drükt die Platte m mit den Formen k, k aufwärts und preßt dadurch den zwischen den lezteren

enthaltenen Thon in die verlangte Gestalt. Hierauf rükt das Band wieder auf dieselbe

Weise, wie oben, vor und bringt die Formen mit dem geformten Artikel in das

Trokenzimmer.

Auf solche Weise geht bei ununterbrochener Rotation der Maschinentheile das

abwechselnde Zuführen der mit Thon versehenen Formen, die Bildung der verlangten

Artikel mittelst Pressens und das Wegnehmen derselben aus der Maschine der Reihe

nach vor sich.Eine unvollstaͤndigere Beschreibung und Abbildung dieser Maschine

haben wir aus dem Mechanics' Magazine bereits im

polyt. Journal Bd. LXXVIII. S. 357 mitgetheilt.A. d. R.

Tafeln