| Titel: | Ueber das verbesserte Verfahren bei Anfertigung von Bleigefäßen; von dem königl. bayerischen Münzwardein Fr. X. Haindl. |

| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. LXXI., S. 355 |

| Download: | XML |

LXXI.

Ueber das verbesserte Verfahren bei Anfertigung

von Bleigefaͤßen; von dem koͤnigl. bayerischen Muͤnzwardein

Fr. X.

Haindl.

Aus dem Kunst- u. Gewerbeblatt des polyt. Vereins

fuͤr Bayern, 1842, 4. Heft

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Haindl, über Anfertigung von Bleigefäßen, insbesondere mittelst des

Luftwasserstoffgas-Löthrohrs.

Das Blei, obgleich es als eines der am längsten bekannten Metalle wegen seiner

Wohlfeilheit und wegen der Leichtigkeit, mit welcher es in beliebige Formen gebracht

werden kann, von jeher zu mannichfachen Zweken benuzt wurde, hat doch erst in

neuerer Zeit durch die Fortschritte der Chemie und namentlich durch die Entstehung

der chemischen Fabriken eine ausgedehntere Benuzung erfahren, und dadurch eine

größere technische Wichtigkeit erlangt. Die Fabrication eines der Hauptbedingnisse der

gegenwärtigen Industrie, der englischen Schwefelsäure, bedurfte desselben zu den zu

riesiger Größe herangewachsenen Bleikammern und zu den Abdampfpfannen; die

Bitriol- und Alaunsiedereien, die Gold- und Silberscheidungsanstalten

bedurften ihrer Siede- und Fällpfannen, Krystallisirständer und Bottiche von

Blei, und auch in den Stearinfabriken wurden bleierne Gefäße mit großen Räumen

nöthig. Es entstand dadurch das nothwendige Bedürfniß der Herstellung bleierner

Gefäße von allen Formen und Dimensionen, und die zwekmäßigste, vollkommenste

Anfertigung derselben wurde Aufgabe der Techniker.

So einfach die Lösung manchem auch scheinen möchte, so waren doch viele, mitunter

kostspielige Erfahrungen dazu nöthig; es mußte mancher Versuch gemacht, manche

Schwierigkeit überwunden werden, und es verging auch eine geraume Zahl von Jahren,

bis man bei der Bleiarbeit alle die Vortheile fand, die gegenwärtig alle früheren

Hindernisse und Schwierigkeiten mit Leichtigkeit überwinden lassen. Ein Beweis

hievon möchte seyn, daß die Société d'Encouragement im

Jahre 1835 dem Hrn. Voisin die goldene Medaille

zuerkannte, weil es ihm gelungen war, Bleiplatten von solcher Größe zu gießen, daß

man daraus durch Aufbiegen der Borde Kessel ohne Löthung verfertigen konnte.

Mit der Größe der anzufertigenden Gegenstände wuchs nämlich auch die Schwierigkeit

der Herstellung derselben. Das Gießen größerer Bleigefäße aus Einem Stük ist nämlich

ohne Einformen nicht möglich. In geschlossenen Formen mißlingt aber der Guß beinahe

immer, weil die Flächen gewöhnlich blasig werden und die Kanten wegen der starken

Zusammenziehung des Bleies aufreißen. Eben so wenig lassen sich Bleibleche von so

großen Dimensionen herstellen, um daraus Gefäße, wie sie in Fabriken nothwendig

sind, aus einem Stük machen zu können. — Es handelt sich daher bei dieser

Arbeit nur darum, auf welche Weise man bei der Nothwendigkeit der Zusammensezung

mehrerer Stüke zu einem Ganzen die Verbindung am dauerhaftesten und vollkommensten

bewirken könne.

Es gibt zu diesem Zwek nach Verschiedenheit des Bedürfnisses dreierlei Wege,

nämlich:

1) durch Zusammengießen mit reinem Blei;

2) durch Zusammenlöthen mit Hülfe eines Lothes;

3) durch Zusammenlöthen ohne Anwendung eines Lothes mittelst des von Richemont erfundenen

Luftwasserstoff-Löthapparates.

Die Verbindung einzelner Theile mittelst des Gusses wird nur bei solchen Stüken

angewendet, die eine Dike von ¼ Zoll und darüber haben, bei dünneren bedient man

sich der anderen zwei Verbindungsarten. Die zusammenzugießenden Stüke sind nun

entweder gewalzte Bleche oder gegossene Platten; erstere kann man sich nur

verschaffen, wo Walzwerke zu Gebote stehen; die gegossenen Platten kann man sich

überall selbst anfertigen. Man verfährt dabei auf folgende Weise:

Das Blei, welches so heiß gemacht wird, daß hineingestektes Papier sich strohgelb

färbt, wird auf eine ebene, ganz horizontal gestellte gußeiserne Platte, an welche

Borde angeschraubt sind, ausgegossen; die Platte muß jedoch zuerst erwärmt werden,

was am bequemsten dadurch geschieht, daß man heißes Blei darauf gießt, und es,

nachdem es erstarrt ist, wieder wegnimmt. Es ist rathsam, das für eine Platte

nöthige Blei auf einmal auszugießen, weil, wenn man aufgießt, leicht getrennte Lagen

entstehen können, und die Platte dann keine zusammenhängende ganze Masse mehr

bildet.

Das Verfahren beim Zusammengießen zweier Bleiplatten ist folgendes: Sollten die

Platten in horizontaler Lage zusammengegossen werden, so stemmt man die zwei zu

verbindenden Seiten schief aus; dann wird ein Wulst von Thon, der nur so feucht seyn

darf, daß er nicht an den Fingern klebt, auf dem Boden, oder einer ebenen Unterlage

ausgebreitet, darauf ein 1 Zoll breiter Leinwandstreifen und auf diesen die beiden

Bleiplatten mit den scharfen Eken bis auf den Zwischenraum von ungefähr einer Linie

zusammengelegt. Neben den beiden ausgestemmten schiefen Flächen werden oben

ebenfalls Wulste von Thon aufgelegt, die glatten Flächen werden mit Kolophonium

bestreut, und dann in die gebildete Vertiefung das Blei rothwarm eingegossen, und

zwar so lange, bis keine Blasen mehr entstehen und alles Sprizen aufhört. Es ist

hiebei noch zu bemerken, daß, je diker die Platten sind, desto heißer das Blei seyn

soll. Die Unterlage von feuchtem Thon hat den Zwek, die untere Fläche der

Bleiplatten abzukühlen, damit das aufgegossene heiße Blei die unteren Stellen nicht

zu plözlich angreift, sondern die Ränder allmählich in Fluß bringen und sich mit

ihnen verbinden kann. Der Leinwandstreifen schüzt das aufgegossene Blei vor der

Feuchtigkeit des Thones, welche außerdem ein Hinausschleudern des Bleies bewirken

würde.

Man gießt auf einmal höchstens eine Länge von 2 Fuß, und dämmt daher in dieser

Entfernung mit Thon ein. Das Ende des Gusses wird ausgestemmt, gereinigt und an

dasselbe wieder angegossen. Das Zeichen eines gelungenen Gusses ist, wenn die beiden

scharfen Kanten, welche auf der Leinwand auflagen, gut zusammengeflossen sind, was

man auf der Rükseite sehr gut wahrnehmen kann.

Das Verfahren bei einem Ekgusse unterscheidet sich von dem so eben beschriebenen

eines flachen Gusses nur dadurch, daß die eine Platte vertical und zwar so gestellt

wird, daß die ausgestemmte schiefe Fläche mit jener der horizontal liegenden Platte

einen Winkel bildet, in welchen wie beim horizontalen Gusse das Blei eingegossen

wird. Der Leinwandstreifen mit dem Thonwulste werden unten in die Eke sorgfältig

angedrükt, und die Verdämmung wird oben an der vertical stehenden Platte mittelst

einer an die Seite angedrükten Holzleiste angebracht. Die Verbindung der

zusammengegossenen Stüke wird so innig, als wenn sie aus Einem Stük gegossen wären,

und Pfannen, welche auf diese Weise angefertigt werden, sind eben so dauerhaft als

verlässig.Ich habe dieses Verfahren zuerst in der k. koͤnigl. chemischen Fabrik

in Nußdorf bei Wien kennen gelernt, und dasselbe bei allen groͤßeren

Gefaͤßen unserer Scheidungsanstalt mit dem besten Erfolge

angewendet.A. d. Verf.

Das Zusammenlöthen dünner Bleibleche mittelst eines Lothes, welches Verfahren bei der

Herstellung der Bleikammern, beim Ueberziehen und Ausschlagen großer Gefäße mit Blei

oder bei der Reparatur schadhaft gewordener Gefäße sehr ersprießliche Dienste

leistet, litt bis auf die lezten Jahre an vielen Mängeln, und die Arbeiten, bei

welchen dasselbe angewendet wurde, waren von geringer Haltbarkeit und Dauer. Es

wurden nämlich die Bleche früher auf die Weise miteinander verbunden, daß man die

Enden übereinander falzte und auf der Oberfläche des Falzes das Loth mittelst eines

Kolbens auftrug. Dadurch wurden die gelötheten Stellen mit ihrer ganzen Fläche der

sie umgebenden Flüssigkeit ausgesezt, und da das Loth (eine Legirung aus Blei und

Zinn) von Säuren viel leichter angegriffen wird als das Blei, so geschah es, daß die

Gefäße immer zuerst da schadhaft wurden und die Flüssigkeit durchließen, wo sie

gelöthet waren.

Um diesem Mißstande zu begegnen, hat man bei dem Zusammenlöthen von Bleiblechen

mittelst eines Lothes ein viel zwekmäßigeres Verfahren, nämlich das des

Zusammenbügelns angenommen, welches seinen Namen von der Aehnlichkeit der Operation

des Bügelns erhalten hat, und wobei auf folgende Weise verfahren wird.

Die Bleche werden an den Stellen, wo sie zusammengelöthet werden sollen, auf 1 Zoll

breit glatt geschaben, mit Kolophonium bestreut und darauf das Loth so dünn als

möglich entweder mittelst des Löthkolbens aufgetragen, oder auch aufgegossen. Diese

mit Loth verbundenen Stellen werden dann aufeinander gelegt und mit einem heißen

Eisen (in der Form der Schneiderbügeleisen) so lange auf dieselben gedrükt, bis das Loth

zwischen den beiden Blechen herausschmilzt; sobald man dieses bemerkt, fährt man mit

dem Bügeleisen vorwärts, drükt aber hinter demselben die gelöthete Stelle mit einem

Holze fest nieder, bis das Loth erstarrt ist. — Eine solche Löthung bewirkt

eine sehr feste und dauerhafte Verbindung und hat entschiedene Vortheile vor der

früheren Art zu löthen; sie ist viel wohlfeiler, weil viel weniger Loth dabei

verbraucht wird, die Arbeit bei weitem schneller geht, und daher Material und

Arbeitslohn erspart wird; der Hauptvorzug ist aber der, daß die gelötheten Stellen

vom Blei bedekt sind, wodurch die freie Einwirkung der sauren Flüssigkeiten oder

Dämpfe auf das Loth beseitigt ist.

Der vorstehenden Beschreibung des Verfahrens beim Löthen glaube ich noch einige Worte

über das Loth beifügen zu müssen. Das Loth ist, wie schon gesagt, eine Legirung von

Blei und Zinn. Je mehr das Loth Zinn enthält, desto leichtflüssiger ist es, desto

leichter ist es aufzutragen, und desto bequemer ist damit zu löthen; je weniger es

aber Zinn enthält, desto schwerflüssiger wird es, und desto schwieriger ist es zu

behandeln; die Arbeiter heißen deßhalb das erstere mit viel Zinn ein gutes Loth, das

leztere mit wenig Zinn ein schlechtes Loth. — Da nun das sogenannte gute Loth

sowohl leichtflüssiger ist, als auch von Säuren mehr angegriffen wird, so ist

dasselbe zu Bleiarbeiten, welche höheren Temperaturen oder der Einwirkung von Säuren

ausgesezt sind, nicht tauglich, sondern es muß dazu schlechtes Loth, d. h. solches,

das so wenig Zinn als möglich hält, genommen werden.

Man wendet aus diesem Grunde bei solchen Arbeiten nur ein Loch an, das aus 4,

mindestens 3 Theilen Blei gegen 1 Th. Zinn besteht.

Die dritte Art endlich, einzelne Bleistüke mit einander zu verbinden, ist die durch

Zusammenschmelzen ohne Anwendung eines Lothes, welches Desbassayn de Richemont in Paris erfunden und zuerst angewendet hat.

Dieses Verfahren besteht einfach darin, daß eine Flamme von mit atmosphärischer Luft

gemengtem Wasserstoffgase über die Ränder der aneinander gelegten Bleistüke geleitet

wird, durch deren intensive Hize die Ränder in Fluß gebracht werden und

zusammenfließen. Die Verbindung der Bleistüke geschieht dadurch so vollkommen und

gleichförmig, daß man die Vereinigungsstellen weder mit dem Gesichte, noch durch

chemische Analyse unterscheiden kann.

Der von dem Erfinder de Richemont zu demselben Verfahren

construirte Apparat ist im polytechn. Journal (1840) Bd. LXXVII. S. 33 beschrieben.

Der Apparat, welchen ich besize, ist von Hrn. Münzwardein Rößler in Frankfurt construirt, und hat sowohl in Bezug auf Einfachheit

als auch auf Sicherheit mehrere wesentliche Vorzüge vor dem Richemont'schen, weßhalb ich die Zeichnung und Beschreibung dieses

Apparates hier mittheile.

Beschreibung des Apparates.

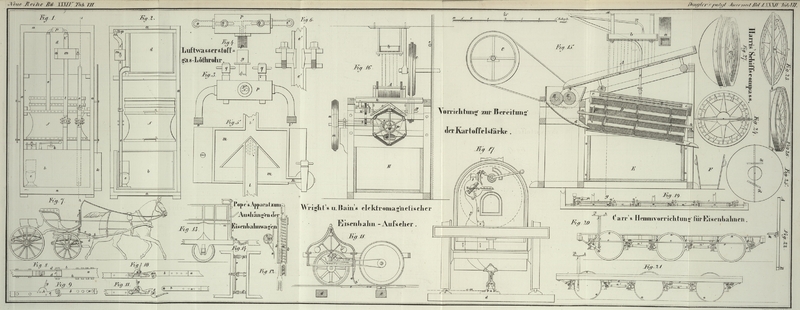

Auf Taf. VII ist die Einrichtung des Apparates im

Ganzen in Fig.

1 und 2, wie in seinen einzelnen Theilen in Fig. 3, 4, 5, 6 gezeigt.

a ist das hölzerne, den ganzen Apparat umgebende Gehäuse,

welches auf der vorderen Seite mit einer Thüre versehen ist, durch welche man zu den

einzelnen Theilen des Apparates gelangt; ebenso läßt sich zu demselben Zwek der

obere Theil oder Dekel des Gehäuses öffnen; beide sind verschließbar.

b ist ein auf dem Boden des Gehäuses eingeschobener,

vierekiger hölzerner Behälter, welcher auf das Dichteste mit 1—1½

Linie starkem Blei ausgeschlagen ist, dessen Fugen gleichfalls mit Blei gelöthet

sind. Auf der oberen Fläche dieses Behälters befindet sich ein Sicherheitsventil h, so wie eine vermittelst Platte und Schrauben

verschließbare Oeffnung i zum Eintragen des Zinks und

der verdünnten Schwefelsäure. Senkrecht unter jener Oeffnung ist in dem Innern des

Behälters ein bleierner Becher c, dessen Boden etwa 1

Zoll vom Boden des Behälters entfernt und dessen Seitenwand siebartig durchbohrt

ist. Dieser Becher dient zum Aufnehmen des Zinks.

d ist ein zweiter, in den oberen Theil des Gehäuses

eingeschobener, gleichfalls mit Blei ausgeschlagener Behälter, dessen obere Seite

jedoch offen ist. Die Capacität desselben muß dem unteren gleich oder wo möglich

noch größer seyn. Die beiden Behälter communiciren mittelst einer bleiernen Röhre

c, welche bis auf 1 Zoll vom Boden des unteren

reicht, mit einander. (Die Mündung desselben soll etwa ¼ Zoll tiefer liegen,

als der Boden des Bechers vom Boden des Behälters entfernt ist.) Diese Röhre besizt

einen Hahnen r, um die Communication der beiden Behälter

aufheben zu können.

l ist ein bleiernes Gasentbindungsrohr, welches in ein an

dem oberen Kasten angeschraubtes Sicherheitsgehäuse m

einmündet, dessen innere Einrichtung aus Fig. 5 ersichtlich ist.

Dieses Gehäuse ist nämlich bis zum Niveau m′ mit

Wasser angefüllt und das Rohr l, mit einem

trichterförmigen Hut bedekt, reicht über die

Wasserfläche, so daß der Rand des Trichters unter dieselbe zu stehen kommt; die in

dem Hute festgelöthete Mündung der Röhre l ist

durchlöchert, um das

Gas entweichen zu lassen, welches somit durch das Wasser streichen muß. Die genannte

Vorrichtung dient als Sicherheitsmittel, um das Zurükbrennen des Gases nach dem

Gasbehälter b zu verhindern. n ist eine mit einem Hahn versehene Röhre, um die Sperrflüssigkeit

ablassen zu können.

Die Verbindungsweise der Röhren l und e ist in Fig. 6 dargestellt und

besteht in einem messingenen Conus, welcher, zur Bewirkung vollkommener Dichtigkeit,

zwischen die Ränder der beiden messingenen Röhrenstüke e′, e′ gepreßt ist, in welche

leztere die Bleiröhren eingelöthet sind.

Zwischen den beiden Behältern b und d befindet sich ein kleiner Blasebalg f von vierekiger Form, dessen Windrohr o ebenso wie das Glasrohr l

nach Oben führt. Der Blasebalg wird mittelst eines Trittes k in Bewegung gesezt. Das blecherne Windrohr o

und das aus dem Sicherheitsgehäuse fortgesezte Rohr l′ vereinigen sich bei p in einem

besonderen Stük, welches in Fig. 3 und 4 deutlicher dargestellt

wird. Dieses aus Messing gefertigte Stük ist nämlich von zwei Seiten winkelrecht

durchbohrt, so daß beide Mündungen bei p′ einzeln

wieder zum Vorschein kommen; die beiden Hähne q, q erlauben den Abschluß jedes der beiden Canäle. Auf die

Mündung p′ schraubt sich luftdicht der Hut g′, ohne jedoch die beiden Oeffnungen zu

verschließen. Die Fortsezung der nunmehr vereinigten Leitung geschieht mittelst

eines Gummischlauchs von beliebiger Länge, an dessen Ende sich ein kleines Hähnchen

mit eingestektem Brenner und sehr feiner Oeffnung zum Ausströmen des Gases befindet.

Die Anfertigung der Gummischläuche ist am Schlusse unserer Beschreibung

angefügt.

Der Apparat wird auf folgende Art gefüllt und in Thätigkeit gesezt: durch die

Oeffnung i wird das in Stüken geschlagene Rohzink in den

Becher eingetragen und der Behälter mit einer aus 1 Theil Schwefelsäure und 7 Th.

Wasser bestehenden Mischung bis zur bemerkten Oeffnung angefüllt, wonach man diese

luftdicht verschließt, was um so sicherer erreicht wird, wenn man zwischen den

Verschluß einen dünnen Bleiring und eine zähe Wachsmasse drükt; lezteres verhütet

zugleich, daß die Messingtheile nicht durch die Säure angegriffen werden. Sobald der

Behälter geschlossen ist, beginnt die Gasentwikelung, wobei die durch das Gas

verdrängte Flüssigkeit in dem Rohre e ansteigt und den

oberen Behälter einnimmt, bis endlich im unteren Behälter das Niveau derselben bis

zum Boden des Bechers herabgesunken ist. Das Gas entweicht durch das oben

beschriebene Rohr l nach dem Vereinigungsstük p; die Flüssigkeit des unteren Behälters wird sich

nunmehr so lange auf dem vorbemerkten Standpunkt erhalten, als kein Gas entweicht; sobald dieß

geschieht, so erreicht die Flüssigkeit wieder das Zink und das Gas ersezt sich von

Neuem; von der Stärke der Säure hängt es ab, ob sich das Gas schnell wieder ersezt.

Bei einer übermäßigen Spannung des Gases, welche möglicherweise das Bersten des

Gasbehälters herbeiführen könnte, öffnet sich das Sicherheitsventil h, welches, dem erforderlichen Gegendruk entsprechend,

belastet seyn muß. Ist der Apparat längere Zeit außer Gebrauch, so kann durch den

Hahnen im Rohre e der Druk der Flüssigkeit auf das Gas

aufgehoben werden.

Diese Erfindung ist nicht nur wegen ihrer entschiedenen Vortheile bei den

Bleiarbeiten, sondern auch wegen der vielfachen Anwendung, welche dieselbe bei

verschiedenen Gewerben finden kann, von großer Wichtigkeit, zu deren näheren

Entwikelung ich noch nachstehendes aus einer in Frankreich über diese Sache

erschienenen Broschüre Entnommene (Dingler's polytechn.

Journal 1stes Juliusheft 1840) beifüge.

Die neue Methode Metalle zu vereinigen, ist frei von den Fehlern, die mit der bisher

gebräuchlichen verbunden waren, und deren Ursachen hauptsächlich zu suchen

waren:

1) in der Verschiedenheit der Expansion des Bleies und der

Legirungen des Bleies mit Zinn — eine Verschiedenheit, die sich hauptsächlich

bei sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen kund gab;

2) in der elektrochemischen Wirkung, welche unter gewissen

Umständen durch die gegenseitige Berührung zweier verschiedenartiger Metalle

eintreten mußte;

3) in der mächtigen Einwirkung gewisser chemischer Agentien,

die auf Blei beinahe gar nicht wirken, auf die Legirungen aus Blei und Zinn;

4) in der großen Sprödigkeit dieser Legirungen, die namentlich

in der Wärme oft schon bei dem leisesten Schlage oder Stoße springen;

5) in der großen Schwierigkeit, das Loth an der Oberfläche des

Bleies festkleben zu machen, woraus folgt, daß, ohne daß der Arbeiter es merkt, das

Loth dem Bleie oft nur schwach anhängt;

6) endlich in der Anwendung von Harz beim Löthen, wodurch

Sprünge sehr oft für eine kurze Zeit verborgen werden.

Die Werkstätten der Bleiarbeiter und Spengler, welche bisher durch den Kohlendampf

und die arsenikalischen Dünste, die sich aus dem unreinen, zur Löthung verwendeten

Zinne entwikelten, so ungesund gemacht wurden, werden durch Annahme der neuen

Methode Vieles von

ihren die Gesundheit der Arbeiter untergrabenden Einflüssen verlieren. Auch ist das

neue Verfahren viel minder feuergefährlich als das alte, da man nur einen Hahn zu

drehen braucht, um das Feuer erlöschen zu machen.

Das neue Verfahren verdient auch in ökonomischer Hinsicht den Vorzug; denn da man bei

demselben der des Zinnes wegen kostspieligen Lothmasse nicht bedarf, so werden viele

Gegenstände um ein Bedeutendes wohlfeiler geliefert werden können. Nicht minder wird

auch eine große Ersparniß an Blei daraus erwachsen, daß

man zur Vereinigung von längeren Bleistüken deren Ränder nicht mehr übereinander zu

legen braucht, wie dieß bisher gewöhnlich zu geschehen Pflegte. Ferner wird man bei

der Leichtigkeit, mit der man Blei von l/30 bis zu 1/10 Zoll Dike löthen oder

repariren kann, in vielen Fällen so dünnes Blei anstatt eines dikeren anwenden

können, woraus abermals eine Ersparniß in den Kosten hervorgehen muß. Ja vielleicht

dürfte das Blei unter diesen Umständen zu vielen Zweken, zu denen man es bisher

nicht benuzen konnte, tauglich werden.

In rein technischer Beziehung genommen sind die Bleiarbeiter und Spengler dem Hrn. de

Richemont für seine Erfindung großen Dank schuldig.

Sie sind nämlich dadurch in Stand gesezt, überall wo man mit der Löthrohrflamme

zukann, auch innere Löthungen oder Verbindungen herzustellen; sie sind in Stand

gesezt, gleich an Ort und Stelle jeden zu Verlust gegangenen oder beschädigten Theil

einer Röhre, einer Vase oder einer Statue aus reinem Blei herzustellen; es ist ihnen

möglich, nach einander jede beliebige Anzahl von Löthungen vorzunehmen, und in

wenigen Minuten, ohne daß auch nur eine Spur davon zurükbleibt, in Bleiblechen,

Bleiröhren und selbst in früheren, nach dem neuen Verfahren vorgenommenen Löthungen

alle darin entstandenen Sprünge, Risse, Kerben etc. auszubessern; sie können, ohne

die Gegenstände auch nur im Geringsten zu schwächen, die diken älteren Gefüge

vermeiden und durch dünne ersezen; kurz, man kann nunmehr den Bleiarbeiten eine

Vollkommenheit und Solidität geben, die bisher unerreichbar war, und bei der das

Blei jezt zu den complicirtesten Arbeiten für den Civil- und

Wasserbau-Ingenieur, so wie auch zu Ornamenten für den Architekten benuzt

werden kann.

Nicht minder große Vortheile gewährt das neue Verfahren auch bei der Ausbesserung von

verschiedenen Geräthen, namentlich solchen, die der Einwirkung der Hize ausgesezt

sind. Die Löcher, welche in den bleiernen Gefäßen so häufig theils durch die

Einwirkung eines zu lebhaften Feuers, theils in Folge der Niederschläge, die sich in

ihnen bilden, entstehen, lassen sich der alten Methode gamäß, wenn sie nicht gar zu groß sind, nur

durch sogenannte Schweißungen mit reinem Blei ausbessern.

Diese Art der Reparatur ist aber nur in wenigen Fällen thunlich, und da, wo man sich

ihrer nicht bedienen kann, bleibt nichts anderes übrig, als die Kessel auszunehmen,

das Blei derselben auszuwechseln und sie wieder einzusezen: lauter Operationen, die

nicht bloß bedeutende Unkosten veranlassen, sondern, was noch mehr ist, den Gang der

Arbeiten für mehr oder minder lange Zeit stören. Es ist aber nichts leichter, als

nach der neuen Methode sowohl an den Seitenwänden als an den Böden der Kessel und

sonstigen Gefäße die entstandenen Löcher, welche Größe sie auch haben mögen, durch

neue Bleiplatten zu verstopfen; ja man kann auf diese Weise sogar nach und nach und

stükweise einen ganz neuen Kessel herstellen. Das Abbrechen solcher Apparate wird

demnach jezt nur mehr dann nöthig werden, wenn sie gänzlich abgenuzt sind, und

selbst in diesem Falle wird man immer noch das gewinnen, daß man beim Einschmelzen

des alten Bleies ein ganz reines und nicht durch Lothmasse verunreinigtes Blei

bekommt.

Die große Geschmeidigkeit des Bleies, welche in vielen Fällen eine der schäzbarsten

Eigenschaften desselben ist, hat andererseits da, wo man Geräthe bedarf, die einen

etwas größeren Widerstand zu leisten vermögen, auch ihre bedeutenden

Unannehmlichkeiten, die man sich gleichwohl oft gefallen lassen muß, weil das Blei

wegen seines Verhaltens gegen verschiedene chemische Agentien nicht durch andere

Metalle ersezt werden kann. Wenn man nun diese Geräthe aus Eisen, Zink oder selbst

aus Holz verfertiget, und dann von Außen oder von Innen oder an beiden Seiten mit

Blei überkleidet, was nach der neuen Methode stets geschehen kann, wie complicirt

deren Formen auch immer seyn mögen, so erhält man für die Zukunft Geräthe, die nicht

nur jeden erforderlichen Widerstand gegen Gewalteinwirkungen zu leisten vermögen,

sondern die den chemischen Agentien auch eben so gut widerstehen, als wenn sie ganz

aus reinem Blei gearbeitet wären. Ohne im Detail auf die Operationen, bei welchen

sich dieses Verfahren besonders ersprießlich zeigen dürfte, eingehen zu wollen,

erwähnen wir beispielsweise nur die Erzeugung von Wasserstoff unter einem

bedeutenden Druk, die Bereitung von gashaltigen Wassern, die Destillation oder

Eindampfung von sauren oder alkalischen Flüssigkeiten unter einem geringeren Druk

als dem atmosphärischen u. dergl. Eben so bedarf es kaum einer Erwähnung, daß die

Trichter, Pumpen, Heber, Schaufeln, Spateln, Löffel, Mensuren, Schaumlöffel, Pfröpfe

etc., deren man in chemischen Fabriken in so großer Anzahl bedarf, aus Holz oder

Eisen gearbeitet und

mit Blei überzogen werden können. Es war bisher wegen der Einwirkung der sauren oder

alkalischen Flüssigkeiten auf die mit Zinn gelötheten, aus Kupfer oder Blei

gearbeiteten Schlangenröhren nicht möglich, in den Fabriken chemischer Producte die

Abdampfung mittelst Röhren, die durch Dampf geheizt werden, einzuführen. Dieses

Abdampfsystem, welches seit Jahren in mannichfachen Fällen erfolgreich benuzt wird,

würde sich bei der Abdampfung der Auflösungen von Alaun, Vitriol, Ammoniaksalzen

etc., welche gewöhnlich in bleiernen Kesseln vorgenommen wird, besonders

vortheilhaft bewähren; denn da diese Kessel nicht in unmittelbare Berührung mit dem

Feuer gebracht werden können, sondern stets durch eine zolldike Schichte Metall oder

Mauerwerk von diesem geschieden seyn müssen, so ist die gewöhnliche Heizmethode hier

nichts weniger als vortheilhaft. Abgesehen hievon wird aber die Leichtigkeit, womit

sich Kessel oder andere Geräthe, die mit Dampf geheizt werden, auf jeder Höhe und in

jeder Stellung unterbringen lassen, mit der man ihnen ohne Rüksicht auf den Ofen

jede beliebige Form geben kann, und mit der durch einfaches Drehen eines Hahnes die

Einwirkung der Wärme zu jeder Zeit unterbrochen und wieder erneuert werden kann,

unter vielen Umständen und bei vielen chemischen Operationen unschäzbare Vortheile

gewähren, besonders wenn man bedenkt, daß die Erfahrung täglich mehr lehrt, wie

verschieden die chemischen Wirkungen bei verschiedenen Temperaturen sind. Mittelst

der neuen Methode lassen sich nun alle diese in Aussicht stehenden Vortheile

wirklich erzielen; denn man kann nach ihr aus reinem Blei Schlangenröhren von jeder

Form, jeder Dike und jeden Dimensionen herstellen. Müßte für Flüssigkeiten von

größerem spec. Gewichte, wie z. B. für Schwefelsäure, ein größerer als der

gewöhnliche Druk gestattet werden, so könnte man auch eiserne oder kupferne Röhren,

welche innen mit Blei ausgefüttert sind, anwenden, in welchem Falle dann deren

Widerstand ungeheuer wäre. Was die Kessel selbst betrifft, so könnte man ihnen nur

⅛ statt 2/8 und 4/8 Zoll Dike geben, ohne daß man zu besorgen hätte, daß

durch die Einwirkung des Feuers Löcher in ihnen entstehen.

Das Luftwasserstoffgas-Löthrohr findet seine Anwendung übrigens nicht bloß bei

der Löthung des Bleies durch sich selbst, sondern es kann auch benuzt werden, um

Eisen, Kupfer und Zink mit den gewöhnlichen Legirungen oder mit reinem Blei zu

löthen. Ferner kann es in den Händen der Juweliere, Gold- und Silberarbeiter,

Plattirer, Platinarbeiter, Gürtler etc. die Stelle des gewöhnlichen Löthrohres und

der Emaillirlampe vertreten. Wie sehr die Arbeit dadurch erleichtert wird, daß man

bei der Anwendung des neuen Apparates die zu bearbeitenden Gegenstände nicht in die Flamme zu

bringen braucht, sondern diese auf die Gegenstände hinrichten kann, erhellt von

selbst; so wie es kaum der Erinnerung bedarf, daß das neue Löthrohr wegen seiner

viel größeren Kraft auf Gegenstände von viel größeren Dimensionen anwendbar ist, und

daher selbst von Kupferschmieden, Zinngießern, Schlossern u. dergl. benuzt werden

kann. Da man den Umfang, in welchem die zur Schmelzung des Metalls erforderliche

Hize ihre Wirkung äußert, stets beliebig beschränken kann, so ist nicht zu

befürchten, daß, während man eine Stelle schweißt oder löthet, eine andere

benachbarte Stelle gleichfalls in Fluß geräth. Es kann keinem Zweifel unterliegen,

daß man mit dem neuen Löthrohr eine große Menge sehr zarter Gegenstände anlöthen,

und namentlich Reparaturen vornehmen kann, die bisher nicht möglich waren.

Tafeln