| Titel: | Verbesserungen in der Bereitung des Blutlaugensalzes, worauf sich Miles Berry, Patentagent im Chancery-Lane, Grafschaft Middlesex, am 21. Jan. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. LXXII., S. 365 |

| Download: | XML |

LXXII.

Verbesserungen in der Bereitung des

Blutlaugensalzes, worauf sich Miles Berry, Patentagent im Chancery-Lane, Grafschaft Middlesex,

am 21. Jan. 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1842, S. 219.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Berry's Bereitung des Blutlaugensalzes.

Das Blutlaugensalz wurde bis jezt nur unter Verlust einer bedeutenden Menge

Stikstoffs oder Cyans gewonnen; um diesen Verlust zu vermeiden, müssen die

animalischen Substanzen anders behandelt, nämlich der Stikstoff, welcher sich bei

der trokenen Destillation als kohlensaures Ammoniak oder in anderer Form entwikelt,

aufgesammelt und in Verbindung mit Kohlenstoff, Eisen und Kalium gebracht werden;

ferner muß der dem kohligen Rükstand anhängende Stikstoff noch nüzlich verwendet

werden. Ich lasse daher die Destillationsproducte der thierischen Substanz durch ein

Gemenge von Holzkohle, Eisen und Potasche in einer rothglühenden Eisenröhre

streichen. Damit die ReactionDie Theorie derselben betreffend, verweisen wir auf Liebig's schaͤzbare Abhandlung uͤber

Blutlaugensalz-Bereitung im polytechn. Journal Bd. LXXXII. S.

346.A. d. R. hiebei gehörig vor sich geht,

müssen die Bestandtheile des Gemenges gut zertheilt werden, was je nach den

Umständen auf eine der folgenden Weisen geschieht.

1) Verfahren auf nassem Wege. Die Kohle wird in nußgroße

Stüke zertheilt; das Kali oder die Kalisalze (kohlensaures oder salpetersaures Kali)

werden in Wasser aufgelöst, oder in Urin, wenn derselbe in großer Menge und wohlfeil

zu haben ist. Das Eisen muß in einer Säure, Salpeter- oder Essigsäure, gelöst

werden. Nach diesen einfachen Vorbereitungen wird die Kalilösung auf die Kohle

geschüttet. Die Salzlauge wird sehr schnell absorbirt, worauf man die Eisenlösung

aufgießt, die Mischung mit einer Spatel umrührt und das zur Auflösung verwendete

Wasser abdampft, unter der Vorsicht jedoch, daß die Mischung nicht zum Glühen kommt.

Nachdem sie troken ist, wird sie gepulvert und in Röhren von Gußeisen (s. unten)

gebracht.

2) Verfahren auf troknem Wege. Hier geht die Zertheilung

durch mechanische Mittel vor sich. Man bringt die Potasche, den Salpeter und die

Kohle in ein Faß mit Eisenfeile und legt in dieses Faß Kanonenkugeln. Dasselbe wird

nun um seine Achse gedreht, wo dann die Kugeln die Zerkleinerung und Mengung

bewirken. Die Masse kommt dann aus dem Faß und wird sogleich in gußeiserne Röhren

gebracht oder an einem troknen Plaze zum Gebrauch aufbewahrt. Das Verhältniß der

Ingredienzien kann sehr verschieden genommen werden; doch will ich die

zwekdienlichsten Vorschriften mittheilen. Beim troknen Verfahren nimmt man

gewöhnliche Potasche 20 Theile, Salpeter 10 Th., Eisenfeile 20 Th., Kohks oder

gewöhnliche Holzkohle 45 bis 55 Th., getroknetes Blut 50 Th.

Beim Verfahren auf nassem Wege nimmt man 30 Th. gewöhnliche Potasche, 10 Th.

Salpeter, 15 Th. essigsaures oder salpetersaures Eisen, 45 bis 55 Th. Kohks oder

Holzkohle, 50 Th. troknes Blut.

Welches Verfahren auch gewählt werde, so kommen die gemischten Ingredienzien in ganz

troknem Zustande in eine Reihe von Röhren, welche miteinander in Verbindung stehen

und sich in einem Ofen befinden, wie man sich dessen zur Bereitung des Leuchtgases

bedient. Statt der horizontalen Stellung der Röhren, wobei das Einbringen und

Herausbringen der Beschikung etwas schwieriger ist, können sie vertical gestellt

werden; die Behandlung kommt aber dann etwas höher zu stehen, weil die trokene

Mischung dann nicht vollkommen gepulvert werden darf, damit die Gase darin

circuliren können, ohne daß der innere Druk gefährlich werden kann. Die thierische

Substanz kommt in einer besonderen Abtheilung des Ofens in eine gußeiserne Retorte,

welche mit den horizontalen oder verticalen Röhren in Verbindung steht. An dieser

Retorte ist ein Sicherheitsventil angebracht, um jeden Unfall zu verhüten, welcher

durch irgend eine Hemmung der Circulation der Gase durch die Röhren entstehen

könnte. Die Erhizung des Ofens geschieht, wie folgt: es ist sehr nothwendig, daß die die

Mischung enthaltenden Röhren zur Rothglühhize gebracht werden, ehe Feuer unter der

Retorte gemacht wird, damit, sobald die Operation beginnt, die Zersezung der Gase

eintreten kann. Das durch die Zersezung entwikelte Gas ist beim Austreten aus den

Röhren entzündlich und aus der Farbe der Flamme läßt sich auf den Fortgang des

Processes hinreichend schließen. In der Regel ist die Farbe von derjenigen der

erhizten Gußeisenröhren im Ofen sehr wenig verschieden. Wenn der brennende Gasstrahl

kleiner und heller wird, während unter der Retorte noch ein starkes Feuer brennt,

kann man die Operation als bald beendigt betrachten; die thierische Substanz in der

Retorte ist nun in Stikstoffkohle verwandelt, welche wieder zur Fabrication von

blausaurem Kali auf unten angegebene Weise angewandt wird. Die in den Röhren

enthaltene Masse wird noch rothglühend zur plözlichen Ablöschung in Wasser

geschüttet. Man rührt Alles wohl um, läßt absezen, gießt dann die Flüssigkeit ab und

laugt so lange aus, bis der Rükstand erschöpft ist; die concentrirten Lösungen

werden abgedampft und zum Krystallisiren hingestellt. Die unkrystallisirbare

Flüssigkeit enthält kohlensaures Kali, welches man wieder benuzt; dasselbe geschieht

mit dem Rükstand von Kohle und Eisen. Dieser ganze Rükstand wird für die folgende

Operation aufgehoben, wo er dann der Thierkohle zugesezt wird, welche man bei der

ersten Operation durch Brennen der thierischen Substanz erhielt. Außer dieser

Thierkohle wird noch eine besondere Quantität frischer Kohle zugesezt und bei dem

Gemenge möglichst dasselbe Verhältniß beibehalten. Nach einigen Operationen wird man

die Thierkohle ihres Stikstoffs ganz beraubt finden; man thut nun einen Theil

derselben bei Seite und sezt eine frische Quantität Thierkohle dafür hinzu. So

fallen also bald die zuerst angewandten Kohks oder Holzkohlen ganz weg und die

Operation wird nur mit zweierlei Thierkohle ausgeführt, deren eine ihres Stikstoffs

beinahe gänzlich beraubt ist, die andere aber eine große Menge davon enthält.

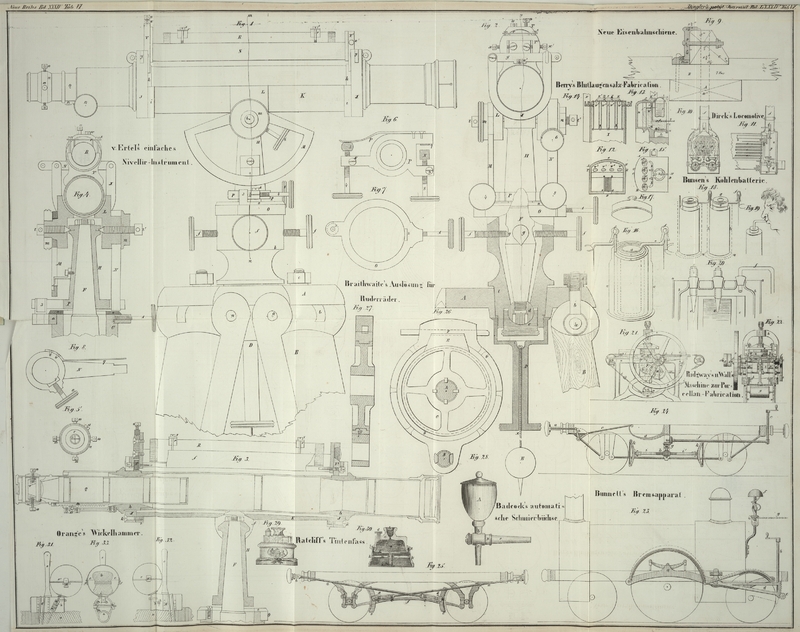

A, B, C, D, Fig. 12 ist der

horizontale Durchschnitt eines Ofens für vier elliptische Röhren von 5 bis 6 Fuß

Länge. Der größte Durchmesser der Röhren kann zu 18 Zoll, der kleinere zu 10 Zoll

angenommen werden. Der Ofen ist in dem Theile A, C, B gewölbt, damit er die

Hize auf die Röhren w, w,

w, w zurükwirft. Diese

Röhren müssen nothwendig an der Brennpunktfläche E, F des Ellipsoids angebracht seyn. a, b, c, d bezeichnet den Rost des Ofens, welcher mit Steinkohle

oder Kohks erhizt wird. 1, 1 ist der Topf oder die Retorte in den Figuren 13 und 15. Diese

Retorte kommt in eine besondere Abtheilung, siehe Fig. 13.

Fig. 13 ist

der verticale Durchschnitt nach der Linie G H in Fig. 15. In

dieser Figur sieht man die Retorte I und die Röhre w′. K, K′ ist eine Verbindungsröhre der Retorte mit den

elliptischen Röhren; diese Röhre K, K′ sieht man in Fig. 14; sie tritt bei

s in die Röhre w und bei

s′ in die Röhre w″′. Im Durchschnitt Fig. 13 kann die Gestalt

der Röhre K, K′

besser ersehen werden; so auch die Hähne daran, u und

u′ und der Theil s, s′, durch welchen sie mit den Röhren

w und w″′

in Verbindung steht. l, Fig. 13, bezeichnet ein

Sicherheitsventil. s ist der Dekel auf dem Hafen oder

der Retorte. L ist das Aschenloch und a, c die Thüre des Ofens.

X, X′ ist ein

offener überdachter Raum oder eine Art Schuppen in der Nähe des Ofens, unter welchem

die Röhren ausgeleert und gefüllt werden. Die Pfeile bezeichnen die Richtung des

Wärmestroms. Dieser geht durch die Zwischenräume zwischen den Röhren und steigt

hinter ihnen in die Höhe durch die Oeffnung j in der

Baksteinmauer. Leztere Oeffnung ist mit einer Klappe versehen, um sie nöthigenfalls

verschließen zu können. Die Hize geht durch diese Oeffnung und streicht gegen die

Seiten der Retorte hin, wenn die Klappe offen ist. Eine andere Klappe f, g muß ebenfalls geöffnet

werden, um die Retorte der directen Wirkung des Feuers auszusezen. Der Rauch

entweicht durch einen Seitencanal in einen Kamin N. Bei

1 befindet sich eine kleine Klappe, welche verhindert, daß der Rauch unmittelbar

durch die Oeffnung j in den Kamin geht. Es muß noch

bemerkt werden, daß eine directe Verbindung zwischen dem Kamin und jener Abtheilung

des Ofens vorhanden ist, welche die Röhren enthält, so daß die von v und v′ reflectirte

Wärme erst dann an die Retorte hinzieht, wenn die Röhren w, w′, w″, w″′ hinlänglich erhizt

sind.

In Fig. 14

sieht man eine geneigte Fläche M, M′, welche auch in Fig. 13 dargestellt ist

und die Verbindungsröhren, welche die vier Röhren und deren Gasbrenner z, z mit ihren Hähnen m, m verbinden, r, r, r′, r″, r″, r″′, r″′ sind Dekel, welche die Röhren

verschließen; dieselben sind mit Löchern versehen, welche durch die Pfropfe e, e′, e″, e″′

verschlossen werden. Die Röhren mögen nun vertical oder horizontal angebracht seyn,

so ist es immer gut, wenn die Richtung des Gasstromes geändert werden kann; dieß

geschieht sehr leicht, wenn man eine Stunde lang (bei zweistündiger Dauer der

Operation) die Hähne u, m′ schließt und jene bei u′, m öffnet; dann geht das Gas durch u′ in den Arm K′ und tritt in

w″′ ein, geht durch q nach w, durch p nach u und durch o und w und entweicht

endlich durch den Brenner z. In der folgenden Stunde

werden die Hähne u′, m geschlossen, die Hähne u, m′ dafür geöffnet und der Strom geht dann von u in K, w, w′, w″, w″′

und entweicht durch den

Brenner z′, wo er angezündet werden kann. Das

Wechseln der Richtung des Stromes überhebt zum Theil der Arbeit, die in den Röhren

enthaltenen Substanzen mit der Spatel umzurühren; nichtsdestoweniger ist es nöthig,

von Zeit zu Zeit einen eisernen Stab oder Schürhaken durch die Substanzen zu

bewegen. Es sind aus diesem Grunde Oeffnungen angebracht, welche leicht geöffnet und

verschlossen werden können.

Schließlich bemerke ich, daß der Apparat jedenfalls stark genug seyn muß, um die

heftige Hize aushalten und einem inneren Druk von 1½ Atmosphären während der

Operation widerstehen zu können.

Tafeln