| Titel: | Maschine zur Fabrication der Schrauben, worauf sich zufolge einer Mittheilung William Newton, Civilingenieur, im Patentoffice, Chancery-lane, in der Grafschaft Middlesex, am 24. Okt. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. LXXXIV., S. 414 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Maschine zur Fabrication der Schrauben, worauf

sich zufolge einer Mittheilung William Newton, Civilingenieur, im Patentoffice, Chancery-lane,

in der Grafschaft Middlesex, am 24. Okt. 1839

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1842, S.

74.

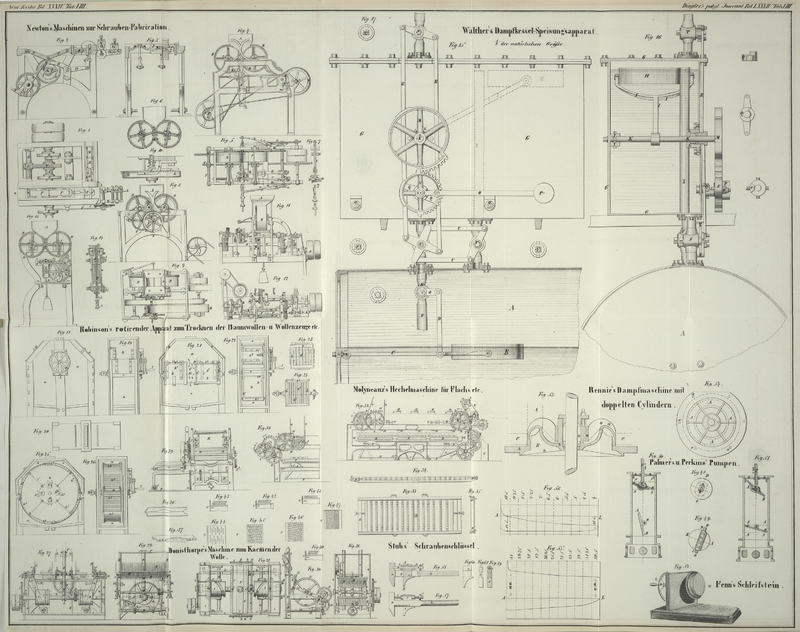

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Newton's Maschine zur Fabrication der Schrauben.

Vorliegende Verbesserungen, welche dem Patentträger von Dr. Hull in den Vereinigten Staaten mitgetheilt

wurden, beziehen sich hauptsächlich auf eine Maschine zur Verfertigung derjenigen

Gattung Metallschrauben, welche unter dem Namen Holzschrauben (wood screw) bekannt sind. Die Maschine verrichtet

sämmtliche bei Verfertigung der Schrauben vorkommende Operationen; sie schneidet die Schraubenspindeln,

bildet den Kopf, kerbt ihn ein und schneidet die Schraubengänge an die Spindel.

Fig. 1, Taf. VIII, stellt einen Grundriß der Maschine zur

Bildung der Schraubenspindeln und ihrer Köpfe dar; Fig. 2 ist ein senkrechter

Längendurchschnitt durch die Maschine nach der punktirten Linie a

b; Fig. 3 ein senkrechter

Querschnitt nach der punktirten Linie c

d.

Diese Maschine ruht auf einem geeigneten Gestelle, worin die verschiedenen Achsen der

beweglichen Theile gelagert sind. Von einer seitwärts angebrachten Rolle wird der

Draht a, a zwischen den

Walzen b, b, welche ihn

vorwärts ziehen, in die Maschine geleitet; c, c, c sind die Walzen, die

ihn beim Vorrüken gerade streken. Das Drahtende wird durch eine im Gestell

befindliche Oeffnung und durch die geöffneten Baken der Form d, d gestekt; durch Schließung der Baken wird

es nachher in dieser Lage fest gehalten. Durch eine Seitenbewegung der Form wird von

dem Draht ein Stük von der Länge der Schraube abgeschnitten. Die Rükseite der Form

besizt nämlich einen schneidigen Rand, welcher gegen ein an dem Gestelle

befestigtes, die andere Schneide des Messers bildendes Stük f bewegt wird. Die Schraubenspindel steht jezt dem Stempel g gegenüber; dieser nähert sich dem hervorstehenden Ende

des Drahtstüks, preßt dasselbe in eine Vertiefung der Form und bildet dadurch den

Kopf.

A, A, A ist die Treibwelle, an welcher sämmtliche zum Betrieb der

Maschinentheile dienlichen Räder und excentrische Vorrichtungen befestigt sind. Die

Welle wird durch einen endlosen Riemen umgetrieben und die Bewegung durch ein

Schwungrad regulirt. An dieser Welle ist eine Scheibe B

befestigt, in welcher sich eine excentrische Rinne befindet. Eine verschiebbare

Stange C, C besizt an ihrem

einen Ende eine Rolle, die in dem Einschnitte der Scheibe B läuft, das andere Ende derselben ist mit dem einen Arme eines Hebels D, D, welcher um eine kleine

Achse E oscillirt, beweglich verbunden. An dem oberen

Ende des Hebels D befinden sich die Sperrkegel d, d, welche in die Zähne

eines an der kurzen Achse E befindlichen Sperrrades

eingreifen. An dieser kurzen Achse ist zugleich die untere Zugwalze b befestigt, während die Achse der oberen Zugwalze im

Gestelle ihre Zapfenlager hat. Durch Anziehen der oben befindlichen Schrauben werden

die Peripherien der genannten Walzen aneinander gepreßt. In die Peripherie beider

Zuführwalzen ist eine Rinne eingekerbt, um den zwischen denselben hindurchgehenden

Draht a festzuhalten.

Wenn nun die Hauptwelle A mit der Scheibe B sich umdreht, so versezt die am Ende der Schiebstange

C befindliche, in dem excentrischen Einschnitte der Scheibe

laufende Rolle die Schiebstange in hin- und herschiebende und den Hebel D in hin- und herschwingende Bewegung. So oft nun

der Hebel D sich vorwärts bewegt, drehen die Sperrkegel

d, d, d das Sperrrad um einen kleinen Bogen. Da diese Bewegung

vermittelst der Welle E der unteren Walze b mitgetheilt wird, so rükt der Draht a jedesmal um die Länge einer Schraube vorwärts. Während

nun der vorwärts geschobene Draht mit seinem Ende durch die Form e, e hervorragt, wirkt das

an der Treibwelle befindliche, mit einem Einschnitt versehene Excentricum G bei seiner Umdrehung auf den Winkelhebel H, H (Fig. 2), dessen anderes

Ende vermittelst des Zwischenstüks J mit den Kniehebeln

K, K (Fig. 1 und 3) in Verbindung steht. In

Folge des Niedersteigens des Hebels H und des

Zwischenstüks J streken sich die Kniehebel K beinahe in eine gerade Linie und pressen dadurch die

bewegliche Bake der Form e gegen die feststehende Bake,

so daß der Draht zwischen denselben festgehalten wird.

Um nun ein Drahtstük von gehöriger Länge abzuschneiden, erhält das Gestell, worin die

erwähnte Form gelagert ist, durch Strekung der Kniehebel M, M eine Seitenbewegung. Die Hebel M, M stehen nämlich mit

einem Hebel N in Verbindung, welcher durch ein

gleichfalls an der Treibwelle A befestigtes

eingeschnittenes Excentricum in Thätigkeit gesezt wird. Diese Seitenbewegung des

Gestells L mit den Formen drängt den Draht a gegen die scharfe Kante eines befestigten Messers f und trennt dadurch den in der Form festgehaltenen

Theil des Drahtes von dem hinter demselben befindlichen ganzen Draht.

Die Verschiebung der Form hat nun das Ende des Schraubenschaftes gerade dem Stempel

g gegenüber gebracht, welcher jezt vorwärts bewegt

werden muß, um das Ende des Schraubenschaftes in die in der Form befindliche

Vertiefung zu pressen, damit sich der Schraubenkopf bilde. Dieser Zwek wird

vermittelst eines anderen Hebelpaares P, P erreicht, von denen der eine mit dem Stempel g verbunden ist, der andere in dem festen Lager h seinen Stüzpunkt hat; beide Hebel stehen mit dem

Zwischenstük z in Verbindung. Der untere Theil dieses

Zwischenstüks besizt zu beiden Seiten die Rollen i, i, welche in zwei excentrischen Einschnitten, wovon der

eine in Fig. 2

sichtbar ist, laufen. An der Treibwelle, zwischen den beiden zulezt erwähnten

excentrischen Vorrichtungen sizt ein Daumen X, welcher

bei erfolgender Umdrehung zu rechter Zeit mit dem unteren Rande des Zwischenstüks

z in Berührung kommt, dasselbe in die Höhe hebt, und

dadurch die Kniehebel P, P

in eine gerade Linie strekt. Indem dieß geschieht, bewegt sich der Stempel g vorwärts, preßt das Ende des Schraubenschaftes in die

Vertiefung der Form und bildet auf diese Weise den Schraubenkopf.

Wenn der Daumen X die perpendiculäre Stellung erreicht

hat, so verläßt er das Zwischenstük; dieses sinkt herab und mit ihm die Hebel P, P, welche den Stempel

wieder zurükziehen, so daß nun der mit einem Kopfe versehene Schraubenschaft durch

den vorrükenden Draht aus der geöffneten Form herausgestoßen werden kann. Da

indessen dieses Niedersinken des Theiles z und der

Kniehebel P, P nicht immer

durch ihr Gewicht allein bewerkstelligt werden kann, erstrekt sich von dem Theile

z ein Arm Q abwärts.

Durch einen langen, im Arme Q befindlichen Schliz geht

eine Welle R, welche zugleich eine Führung bildet, in

welcher der Arm Q auf- und niedergleitet. Diese

Achse R dreht sich im Seitengestell in Lagern und erhält

ihre Bewegung durch ein Stirnrad s, welches in ein

ähnliches, an der Treibwelle sizendes Stirnrad eingreift. Auf der Achse R ist ein Hubdaumen U

befestigt, welcher bei seiner Umdrehung gegen einen am unteren Theile des Armes Q befindlichen Vorsprung V

stößt, und dadurch den erwähnten Arm und mit diesem die Kniehebel P, P niederzieht.

Fig. 4 ist der

Aufriß einer Maschine, worin die nunmehr mit Köpfen versehenen Schraubenschäfte in

einen Trichter geschüttet werden, von wo aus sie in einen darunter befindlichen

Canal gelangen, der sie nach gewissen Theilen hinleitet, wo sie folgenden

Operationen unterliegen.

Fig. 5 ist ein

Grundriß derselben Maschine, wobei jedoch der trichterförmige Behälter weggelassen

ist. Diese Maschine enthält die Theile zum Abdrehen der Schäfte und Köpfe der

Schraubenspindeln, um ihnen die gewünschte Genauigkeit zu geben. A ist ein über der Maschine angeordneter Rumpf oder

Trichter, welcher auf Trägern ruht, die sich vom Gestell aus erstreken. In diesen

Trichter werden die Spindeln in einen verworrenen Haufen geworfen. Da der untere

Theil des Trichters offen ist, so fallen die Spindeln auf die Peripherie zweier mit

dem Trichter beinahe in Berührung befindlicher Trommeln B, B, und gleiten in dem Raume zwischen beiden

Trommeln hinab, wie der abgesonderte Durchschnitt der Trommeln und des Trichters

Fig. 6

zeigt. In diesem Zwischenraume sind zwei dünne Metallstreifen a, a horizontal angeordnet, die eine schmale

Rinne oder Führung zwischen sich lassen, in welche die Schäfte der Schraubenspindeln

fallen, mit ihren Köpfen aber an den Kanten jener Metallstreifen hängen bleiben.

Diejenigen Schraubenspindeln, welche nicht senkrecht herabkommen, können wegen der

Breite ihrer Köpfe nicht in die Rize fallen und legen sich daher quer über den oberen Rand der

Schienen a, a. Um daher alle

in verticale Lage zu bringen, stehen mit den Trommeln federnde Heblinge b, b in Verbindung, welche

zur geeigneten Zeit in den engen Durchweg unter dem Trichter und oberhalb der Rize

zum Vorschein kommen. Diese Heblinge heben diejenigen Schraubenschäfte, welche nicht

in die Rize gefallen sind, in die Höhe, indem sie dieselben an der unteren Seite

ihrer Köpfe halten, und lassen sie dann fallen, damit sie in senkrechter Lage in die

Rize gelangen.

Die rotirende Bewegung wird den Trommeln durch ein Räderwerk ertheilt, auf welches

die Bewegung durch irgend einen rotirenden Theil der Maschine übergetragen wird. Die

Trommeln drehen sich in Folge des Eingriffes der auf ihrer Peripherie befindlichen

Verzahnung langsam und gleichförmig gegeneinander.

Die Mittel, wodurch die elastischen Theile b, b in Thätigkeit kommen, werden bei Untersuchung ihrer

Construction und der Form der excentrischen Ringe c, c einleuchten, und zwar am besten aus Fig. 6. Die Theile b sind gerade Stangen, welche reihenweise in beinahe

radialer Richtung in den Trommeln angeordnet sind. Sie sind in Lagern d verschiebbar und ihre äußeren Enden sind platt und

ragen durch kleine, in der Peripherie der Trommeln befindliche Oeffnungen hervor;

durch wurmförmige Federn werden sie nach Außen geschoben. Der hintere Theil jeder

Stange wird durch einen Kopf in Gränzen gewiesen; dieser lehnt sich gegen die

Rükseite der Stange e, an deren Ende sich eine kleine

Rolle befindet; diese Rolle läuft in Folge der Umdrehung der Trommel auf der inneren

Peripherie des an das Maschinengestell befestigten excentrischen Ringes c, c. Der größere Theil der

inneren Peripherie des lezteren ist kreisrund und concentrisch mit der Achse der

Trommel; ein Theil des Ringes jedoch hat, wie man sieht, einen größeren Durchmesser.

So lange nun die Rolle e in dem kreisrunden Theile des

Ringes läuft, werden die Schiebstangen b, b zurükgehalten; wenn aber die Rolle in die Erweiterung

des Ringes gelangt, so drängt die Federkraft die Schiebstangen durch die Oeffnung in

der Trommel. Dieß findet in dem Momente statt, wo die Oeffnung in der Trommel über

den Rand der Rize a, a

gekommen ist. Die dünnen abgeplatteten Enden der Schiebstangen b werden dadurch in beiden Trommeln gleichzeitig gegen

alle Schraubenschäfte, welche nicht in die Rize a, a gefallen sind, gedrängt. Wegen fortgesezter Rotirung

der Trommeln hebt die Stangenreihe b, b die Schraubenschäfte ein wenig in die Höhe, und wenn

der kleinere Halbmesser des Ringes die Schiebstangen b

vermittelst der Rollen wieder zurükzieht, so fallen die Schraubenschäfte in die

unter ihnen befindlichen Rize a, a.

Diese Rize werden abwärts gekrümmt, um die Schrauben der Reihe nach in eine Lage zu

bringen, worin sie durch einen anderen Apparat ergriffen werden, in welchem die

folgende Operation vor sich geht. Auf folgende Weise werden die Schraubenschäfte von

der unter dem Zuführtrichter befindlichen Stelle hinweg seitwärts in die so eben

erwähnte Krümmung getrieben.

An dem Ende der Rize ist eine Schiebstange f angebracht,

deren Ende in die Form eines Zahns aufgebogen ist. Dadurch, daß diese Stange in

bestimmten Perioden vorwärts bewegt wird, treibt sie alle Schraubenschäfte von der

unter dem Zuführtrichter befindlichen Stelle der Rize vor sich her in den krummen

Canal, so daß nach ihrer Rükkehr die Rize unter dem Trichter für eine neue Lieferung

von Schraubenspindeln frei ist.

Die Bewegungen der Schiebstange bewirkt ein mit ihrem äußeren Ende verbundener Hebel

h; durch eine Feder i

wird die Stange in gewissen Intervallen einwärts getrieben, wobei die Bewegungen des

Hebels durch einen Bolzen k regulirt werden; das Ende

dieses Bolzens lehnt sich gegen eine am Rande der rotirenden Trommel angebrachte

Krümmung.

Die Schraubenschäfte werden auf folgende Weise von dem unteren Ende der krummen Rize

a abgenommen. Auf einem an der Seite des Gestells

befindlichen Träger j ruht ein verschiebbares Stük l, dessen innere Seite wie ein Löffel gestaltet ist, mit

einer Vertiefung m, zur Aufnahme der

Schraubenschäfte.

Ehe wir zur Beschreibung der Details übergehen, ist es nöthig, die Mittel anzugeben,

wodurch die Haupttheile der Maschine in Thätigkeit gesezt werden.

An der Achse C ist die Rolle befestigt, welche

vermittelst eines Laufriemens die rotirende Bewegung von der Triebkraft aus

aufnimmt. Dieselbe Achse trägt eine Rolle D, von welcher

aus ein endloses Band nach einer kleineren, an der Welle F sizenden Rolle E hingeführt ist. An dieser

Welle F befindet sich wiederum eine größere Welle G, von welcher aus ein endloses Band die an der hohlen

Achse. J sizende Rolle H

umschlingt. Diese Achse trägt die Formbüchse K, welche

die Schraubenschäfte enthält, und sie wie in einer Drehbank umdreht.

Ein kleines an dem Ende der Achse C befindliches Getriebe

L, greift in ein Stirnrad M, welches an der Excentricumachse N sizt, und

ein an dieser Achse sizendes Getriebe O treibt die zwei

Kuppelungsräder P, P um,

welche den Trommeln B, B die

rotirende Bewegung ertheilen.

Das löffelartige Ende m der Schiebstange l liegt Anfangs unmittelbar unter der Rize a, so daß sämmtliche Schraubenschäfte beim Niederfallen

in dieses löffelförmige Behältniß gelangen.

Um die Schraubenschäfte nach den Hältern in der Formbüchse K, K zu bringen, muß die Schiebstange l vorwärts bewegt werden; dieß geschieht mit Hülfe eines

horizontalen Hebels n, Fig. 5, welcher durch die

Rotation eines am Ende der Achse N befindlichen

Excentricums in Thätigkeit kommt. Die Stange l mit ihrem

Löffel m und dem sich federnden Hälter o schiebt also den Schraubenschaft vorwärts und drängt

sein Ende in die offene Form der an der hohlen Achse J

befindlichen Büchse K. Ist dieß geschehen, so ertheilt

ein an der Welle N befindliches excentrisches Rad Q dem Hebel R eine

Seitenbewegung; dieser Hebel rükt die an der hohlen Achse J sizende Kuppelungsbüchse S ins Geschirr,

worauf die in der Formbüchse befindlichen Hebel p, p die Form in innige Berührung mit dem Schraubenschafte

bringen. Da die hohle Welle in beständiger Rotation ist, so kommt auch der

Schraubenschaft dadurch in eine rasch rotirende Bewegung.

Jezt steigt eine Verticalstange T, deren Seite eine

vertiefte Feile bildet, in die Höhe, um die Kante und Rükseite des Kopfes und den

oberen Theil der sich drehenden Schraubenspindel zu bearbeiten. Diese Feilstange T (Fig. 4) gleitet senkrecht

in den Hülsen r, r und ist

unten mit einem Winkelhebel V, V verbunden, dessen Umdrehungspunkt in s

liegt. An der Welle N befindet sich ein schnekenförmiges

Excentricum, welches mit dem gebogenen Ende des Hebels V

in Berührung ist. Die Umdrehungen dieses Excentricums veranlassen die Feilstange T sich senkrecht auf- und nieder zu bewegen und

die Unregelmäßigkeiten des rotirenden Schraubenkopfes und Schraubenschaftes

abzufeilen.

Nachdem die Feilstange niedergestiegen ist, die Schiebstange l sich zurükgezogen hat, und der Löffel m in

die Lage gekommen ist, eine andere Schraubenspindel aufzunehmen, so ist es nöthig,

die bereits abgedrehte Spindel loszumachen.

Dieß geschieht mit Hülfe der Kuppelung S, welche sich

zurükzieht und die Form der Büchse K öffnet, worauf eine

in der hohlen Achse J befindliche Schiebstange t, welche vorgestoßen wird, die Schraubenspindel

heraustreibt. An der Achse N befindet sich nämlich ein

Excentricum W, in dessen Einschnitt das Ende eines

Hebels X arbeitet. Das entgegengesezte Ende dieses

Hebels, der in u seinen Stüzpunkt hat, ist vermittelst

einer Kuppelung mit dem Ende der Schiebstange t

Verbunden. Hienach ist es klar, daß in Folge der Umdrehungen des Excentricums W die Stange t zur

geeigneten Zeit vorwärts und der Schraubenschaft herausgestoßen wird.

Die Maschine, worin die Schraubenköpfe den bekannten Einschnitt erhalten, ist Fig. 8 in der

Seitenansicht und Fig. 9 im Grundriß dargestellt. Aus der zulezt beschriebenen Maschine

gelangen die Schraubenschäfte in einen Rumpf A, von wo

aus sie auf die Peripherien der Trommeln B, B fallen.

Fig. 10 stellt

einen abgesonderten Theil der Maschine nach einem größern Maaßstabe dar. a, a ein Theil einer Rinne,

in welcher die Schraubenschäfte nach einem eingekerbten Rade gelangen, worin sie

während der Operation des Einschneidens festgehalten werden. Die Anordnung dieser

Maschinentheile ist aus Fig. 9 ersichtlich. C ist die durch Laufband und Rolle umgetriebene

Hauptwelle. An dieser Welle befindet sich eine Rolle D,

von welcher aus vermittelst eines Riemens die Achse E in

Thätigkeit gesezt wird. Ein an der Achse E sizendes

Getriebe greift in die Zähne der Trommel B, welche auf

die oben beschriebene Weise die aus dem Rumpfe fallenden Schraubenschäfte in die

Rinne oder Führung a, a

leitet. An dem Ende der Trommelachse befindet sich ein Getriebe F, welches in ein an der Achse H befindliches Rad G greift, und an der Achse

H sizt ein Getriebe J,

durch welches ein an der Welle des eingekerbten Rades L

befindliches Rad K in Umdrehung gesezt wird. Die zuerst

erwähnte Welle C trägt eine breite Rolle M, welche vermittelst eines endlosen Riemens die an der

Achse O befindliche Rolle N

umdreht. Die leztere Achse enthält eine Kreissäge P,

durch deren Rotation die bekannten Kerben in die Schraubenköpfe eingeschnitten

werden. Wenn nun die Welle C in Umdrehung gesezt wird,

so gestaltet sich die Thätigkeit der Maschine wie folgt:

Die in den Canal a, a

geschobenen Schraubenspindeln gelangen der Reihe nach auf die eingekerbte Seite des

Rades L; während nun das Rad sich dreht, nimmt jede

Kerbe beim Vorübergehen an dem Ende des Canals a einen

Schraubenschaft in Empfang. Lezteres wird durch einen sich federnden Schieber c befördert, welcher zur rechten Zeit vorgeschoben wird,

um den Schraubenschaft in seine Kerbe zu legen und die andern zurükzuhalten, damit

das Rad nicht ins Stoken gerathe. Die Bewegungen dieses Schiebers werden durch ein

an der Achse einer der beiden Trommeln befindliches Excentricum d hervorgebracht. Die Schraubenspindeln werden während

der Umdrehung des Rades durch eine Stahlfeder b in ihren

Vertiefungen gehalten, welche gegen die Seite des Rades drükt und auf diese Weise

die Spindeln festhält. Während das Rad L sich langsam

dreht, gehen die Schraubenköpfe unter der rasch rotirenden Kreissäge P hinweg, durch welche sie regelmäßig und genau

eingeschnitten werden. Gleich darauf fallen sie aus dem Rade in einen

untergestellten Behälter.

Die Maschine zum Einschneiden der Schraubengänge ist Fig. 11 in der

Seitenansicht, und Fig. 12 im Grundrisse dargestellt. Rumpf, Trommeln und Zuführapparat sind

in der lezteren Figur weggelassen, um den Mechanismus zum Festhalten und

Einschneiden der Schraubenschäfte sichtbar zu machen. Fig. 13 ist ein

senkrechter Querschnitt durch die Maschine.

Der Rumpf A, die Trommeln B,

B und die Vorrichtungen, um die Schraubenschäfte in

die krumme Führung a, a zu

leiten, sind in dieser Maschine eben so wie in der oben beschriebenen beschaffen.

Durch den Canal oder die Führung a, a gelangen die Schraubenschäfte in geordneter Folge in

die Vertiefung einer Hülse b (Fig. 14), indem vor jeder

rükgängigen Bewegung des Hälters und Messers eine Schraubenspindel niedersteigt.

Die kurze Achse D, woran die Treibrolle C sizt, trägt ein Getriebe E, welches in ein an der langen Achse G

befindliches Rad F eingreift. An dem entgegengesezten

Ende der Achse G ist ein Stirnrad H befestigt, welches mit einem Rade J im

Eingriff steht. Die geneigte Achse des leztern Rades trägt ein rotirendes Messer K, welches an den Schraubenschäften die Schraubengänge

einzuschneiden bestimmt ist. Beinahe in der Mitte der langen Welle G befindet sich ein Getriebe L, welches in ein an der Excentricumwelle N

sizendes Rad M eingreift. An derselben Welle N ist auch ein Getriebe O

befestigt, welches mit Hülfe von Kuppelungsrädern die Zuführtrommeln B, B umdreht.

Nachdem einer der Schraubenschäfte aus der Führung a

getreten ist, und sich in horizontaler Lage in der Vertiefung der feststehenden

Hülfe b befindet, welche mit der hohlen Achse P in einer Linie liegt, so muß er durch diese hohle

Achse vorwärts gestoßen und nach dem an dem andern Ende der lezteren befindlichen

rotirenden Messer K hingeschoben werden. Das Vorschieben

des Schraubenschaftes geschieht durch eine Kuppelung, einen Hebel c und die gegen eine Art Stempel e wirkende Feder d. Das Excentricum f veranlaßt den Hebel und die Kuppelung c den Bolzen e

zurükzuziehen. Wenn nun die Erweiterung des Excentricums f den Hebel verlassen hat, so schnellt die Feder d plözlich den Bolzen oder Stempel e vorwärts

und dieser stößt die Schraubenspindel in die hohle Achse Fig. 14.

Die hohle Achse P mit ihrem Zugehör ruht in Lagern,

welche sich in einem festen Gestell Q, Q in transversaler, horizontaler Richtung um eine sehr

kurze Streke hin- und herschieben lassen. Nach der einen Seite bewegt sich

die hohle Achse, um die Schraubenschäfte in Empfang zu nehmen, nach der andern

Seite, um dieselbe dem rotirenden Messer darzubieten. Diese Verschiebung der hohlen

Achse P

wird durch ein an der

Welle N sizendes Excentricum g hervorgebracht, welches auf einen Hebel h

wirkt, der mittelst einer Stange i mit dem beweglichen

Lager in Verbindung steht. Die Scheibe g ist kreisrund

bis auf eine Stelle ihrer Peripherie, in welche eine Vertiefung eingeschnitten ist.

Mit Hülfe eines Hebels wird die hohle Achse vorwärts geschoben und in eine Linie mit

dem in der Hülse b liegenden Schraubenschafte gebracht,

worauf der Stempel auf die oben beschriebene Weise in Thätigkeit kommt und den

Schraubenschaft von der Hülse in die hohle Achse P

treibt.

Ist nun die hohle Achse ihrer ganzen Länge nach mit Schraubenspindeln gefüllt, so

wird die ganze Reihe vorwärts und die vorderste Spindel an dem entgegengesezten Ende

herausgetrieben, wenn eine in das dem Stempel nächstliegende Ende eingefügt

wird.

Um zu verhüten, daß mehr als eine Schraubenspindel bei jeder Operation aus der

Leitung niedersteige, tritt ein sich federnder Zahn l in

die unter dem Leitungscanale befindliche Vertiefung und zieht sich wieder zurük,

wenn in Folge der Wirkung des Excentricums m ein anderer

Schraubenschaft niedersteigen soll.

Aus dem Fig.

14 dargestellten Durchschnitte der hohlen Achse ersieht man, daß die

Schraubenspindel, wenn sie aus der Achse hervorgestoßen wird, zwischen ein Paar zum

Festhalten dienliche Baken kommt. Diese Baken bewegen sich um die in der Büchse R befindlichen Zapfen o, o. Die Büchse R ist an dem

Ende der hohlen Achse befestigt. Wenn die Baken beinahe geschlossen sind, so kann

der Schraubenkopf nicht durch dieselben schlüpfen. Liegt also der Schraubenschaft

zwischen den Baken, so werden diese durch die in eine gerade Linie sich strekenden

Hebel p, p geschlossen. Die

Baken stehen mit einem Schieber t, t in Verbindung, welcher an die Leitstangen u, u befestigt ist. Dieser

Schieber wird durch die miteinander articulirenden, mit dem belasteten Hebel k verbundenen Hebel v, v hin- und herbewegt. Der hintere Theil dieses

Hebels ist, wie Fig. 13 zeigt, aufwärts gebogen und wird durch einen an der

Excentricumwelle befindlichen Hebdaumen in Thätigkeit gesezt. Dieser Daumen drükt

das gekrümmte Ende des Hebels k nieder, hebt das

entgegengesezte Ende in die Höhe und bringt dadurch die Hebel v, v in eine Linie, um den Schieber t vorwärts zu drängen und die Baken n, n zu schließen. Während

nun der Schraubenschaft fest zwischen den Baken eingeklemmt ist, drängt der größere

Halbmesser des Excentricums g vermittelst des Hebels h und der Stange i das

Lager, worin die hohle Achse ruht, zurük, wodurch der Schraubenschaft gegen das

rotirende Messer K gebracht wird. Jezt wird die hohle

Achse mit ihrem Zugehör in Umdrehung gesezt. Ein an ihrem Ende befindliches Getriebe

x steht nämlich mit einem Rade E in

Eingriff; dadurch dreht sich der zwischen den Baken n,

n festgehaltene Schraubenschaft mit großer

Geschwindigkeit gegen das Schneidinstrument K.

Die Peripherie des Schneidinstrumentes besizt schraubenförmige, mit feilenartigen

Kerben durchkreuzte Vertiefungen. Die Anzahl dieser Vertiefungen und die rotirende

Geschwindigkeit des Instrumentes muß mit der Umdrehungsgeschwindigkeit der in

Behandlung befindlichen Schraubenschäfte im Verhältniß stehen. Unter Anwendung

gehöriger Sorgfalt werden dann die Schraubengänge ganz genau eingeschnitten.

Der Patentträger nimmt erstens die Construction sämmtlicher Maschinen zur

Verfertigung der Schrauben vom Abschneiden des Drahtes bis zur Bildung der

Schraubengänge in Anspruch; zweitens den neuen Mechanismus, um die in einem

verworrenen Haufen im Rumpfe unter einander liegenden Schraubenschäfte zu ordnen und

den verschiedenen technischen Operationen zuzuführen.

Tafeln