| Titel: | Rotirender Apparat zum Troknen der Wolle, Baumwolle und anderer Faserstoffe, sowohl als Gewebe, als auch im rohen Zustande, worauf sich Thomas Robinson in London am 27. April 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. LXXXIX., S. 433 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Rotirender Apparat zum Troknen der Wolle,

Baumwolle und anderer Faserstoffe, sowohl als Gewebe, als auch im rohen Zustande, worauf

sich Thomas Robinson in

London am 27. April 1841 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1842, S. 162.

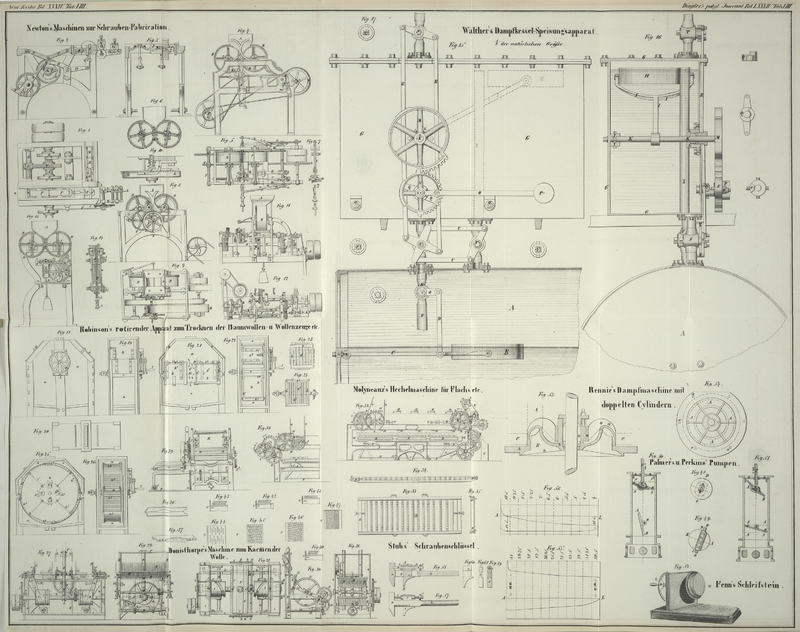

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Robinson's rotirender Apparat zum Troknen der Wolle

etc.

Fig. 18 stellt

eine Seitenansicht,

Fig. 19 eine

Endansicht, und

Fig. 20 eine

untere Ansicht der Maschine dar.

Fig. 21

liefert einen Querschnitt der Maschine durch die Hauptwelle, und

Fig. 22 einen

Durchschnitt derselben nach der Richtung der Hauptwelle.

Fig. 23 gibt

die Endansicht einer der rotirenden Abtheilungen oder Kammern, welche sich an der

Hauptwelle befinden. In allen diesen Figuren sind die entsprechenden Theile durch

gleiche Buchstaben bezeichnet.

a, a, a ist die Kammer, welche den rotirenden Mechanismus einschließt. Diese

Kammer ist überall verschlossen, ausgenommen an den in der Nähe der Achse

befindlichen Oeffnungen zum Zulassen der Luft und denjenigen Oeffnungen, durch

welche die Luft aus der Kammer tritt. Außerdem sind noch andere Oeffnungen zum

Ablassen der von den zu troknenden Stoffen herrührenden Flüssigkeit vorhanden. Die

Luft tritt, wie bei einem Ventilator, in der Nähe der Achse in den Apparat, streicht

über und zwischen den in der rotirenden Trokenkammer befindlichen Materialien hinweg

und wird darauf gewaltsam aus der rotirenden Kammer und aus der Kammer a, a getrieben. b ist die Achse

der Maschine, welche die Bewegung vermittelst eines um die Rolle c geschlagenen endlosen Riemens, von einer Dampfmaschine

oder irgend einer andern Triebkraft aus, aufnimmt. Die Bewegung kann übrigens der

Achse b auch aus freier Hand mitgetheilt werden und zwar

mit Hülfe einer Kurbel e, an deren Achse ein Stirnrad

f sizt, welches in das an der Hauptwelle b befestigte Getriebe g

greift. An der Welle b befinden sich zwei oder mehrere

rotirende Kammern h, h, in

welche die Baumwolle, Wolle oder dergleichen in feuchtem Zustande zu liegen kommt.

Die Kammern h, h bestehen

aus den zwei Seitenplatten h*, h*, mit deren Hülfe sie an die Achse b

befestigt sind, ferner aus den andern zwei Seitenplatten h1, h1, die sich übrigens nicht von dem einen Ende der

beiden rotirenden Kammern bis zum andern erstreken, sondern an jeder Seite der Achse

b einen Raum lassen, durch den die Luft einströmen

kann. h2 ist eine

Reihe von Stangen, welche die inneren Enden der Kammern h zum Theil verschließen und das Herausfallen der zu troknenden Artikel

nach dieser Richtung verhüten. h3, h3 sind andere, die äußeren Enden der Kammern

verschließende Stangen. Diese Stangen sollten mehr oder weniger dicht neben einander

angeordnet seyn, je nachdem die Artikel in großen oder kleinen Stüken, als Fabricat

oder als Rohstoffe in Behandlung gegeben werden, um ihr Herausschleudern aus den

Kammern in Folge rascher Umdrehung zu verhüten. Durch die Thüren h4, h4 werden die zu

troknenden Artikel in die Kammern gelegt; diese Thüren werden, bevor der Mechanismus

in Thätigkeit gesezt wird, fest zugemacht. i, i sind Oeffnungen in der äußeren Kammer a, durch welche die Luft nach der Richtung der Pfeile

ausgetrieben wird. Aus der ganzen Einrichtung geht hervor, daß, wenn der Apparat in

Thätigkeit gesezt wird, ein beständiger Luftstrom die Kammern h durchzieht, während die darin befindlichen Artikel fortwährend ihre Lage

ändern. Die Gewalt, womit diese Artikel gegen die äußeren Stangen h3 gedrükt werden,

preßt die Flüssigkeit schnell aus denselben heraus und befördert ihr Troknen. Zu

beiden Seiten der Kammer a befinden sich Oeffnungen j, j, durch welche die Luft

in diese Kammer tritt und sofort durch die Kammern h

zieht. Durch die an der Kammer a angebrachten Thüren k, k werden die zu

behandelnden Artikel in die Kammern h geschafft und

getroknet wieder entfernt. Ich muß hier bemerken, daß ich zwar obige mechanische

Anordnung für den bezeichneten Zwek für die beste halte, mich jedoch keineswegs

darauf beschränke. Um zu zeigen, wie sich dieselbe abändern lasse, habe ich Fig. 25 und

26 eine

von der obigen etwas abweichende Anordnung dargestellt. Sie besteht aus einer

rotirenden Trommel h, h mit

vier Abtheilungen oder

Fächern zur Aufnahme der zu troknenden Artikel. Diese Abtheilungen können durch eine

Reihe von Stangen h5

gebildet werden; h2

sind die Stangen, welche die inneren, und h3 die Stangen, welche die äußeren Enden der

rotirenden Abtheilungen zum Theil verschließen. Zu beiden Seiten der Maschine

befindet sich eine Reihe von Löchern h6, h6 durch welche die Luft in der Nähe der Achse

eintritt und von da auf ähnliche Weise, wie oben, durch die Kammern h zieht. h4 sind Thüren zum Hineinschaffen der zu

behandelnden Artikel in die Trokentrommel. Leztere ist in einem Gehäuse a eingeschlossen.Diese rotirenden Apparate ersezen die viel kostspieligeren metallenen

Centrifugalmaschinen Caron's, welche im

polytechn. Journal Bd. LXXXI. S. 60 beschrieben sind.A. d. Red.

Tafeln