| Titel: | Verbesserungen in der Papierfabrication, worauf sich Charles Edwards Amos, Ingenieur zu Southwark, am 10. Nov. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 86, Jahrgang 1842, Nr. V., S. 13 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen in der Papierfabrication, worauf

sich Charles Edwards

Amos, Ingenieur zu Southwark, am 10.

Nov. 1840 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1842, S.

153.

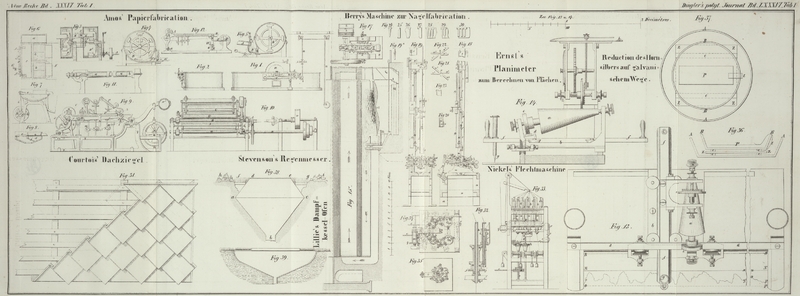

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Amos' Verbesserungen in der Papierfabrication.

Vorliegende Verbesserungen in der Papierfabrication bestehen erstens in einer

Vorrichtung, um die Zerkleinerungswalze des Holländers allmählich zu senken;

zweitens in einer Methode die Zuführung des Breies in die Papiermaschine so zu

reguliren, daß verschiedene Papiersorten von beliebiger Dike erzeugt werden können;

drittens in einem verbesserten Sieb, durch welches der Papierbrei seinen Weg nimmt, um Knoten u.s.w.

zurükzuhalten; viertens in der neuen Construction und Anordnung derjenigen

Maschinentheile, worin der Brei abgesezt, d.h. in Gestalt eines fortlaufenden

Papierbandes geformt wird; fünftens in einer verbesserten Methode, die

Trokencylinder zu heizen; sechstens endlich in der Vervollkommnung desjenigen

Mechanismus, wodurch das endlose Papierband in Blätter von beliebigen Dimensionen

zerschnitten wird.

Der Holländer ist Fig. 1 in der Seitenansicht und Fig. 2 in der Endansicht

dargestellt. An dem Ende z der Wasserradwelle befindet

sich ein Kurbelzapfen, welcher die Bewegung vermittelst der Stangen a, a, a und der Winkelhebel b,

b auf den Hebel c überträgt, dessen

Drehungsachse an der Seite der Maschine befestigt ist.

Mit dem Hebel c ist ein Sperrkegel d verbunden, welcher in die Zähne eines Sperrrades e eingreift. Das Lager, worin sich die Achse dieses Sperrrades dreht, sizt

an der Seite der Maschine fest. An der Achse des Sperrrades befindet sich eine

endlose Schraube g, welche in ein an der Verticalspindel

i sizendes Stirnrad h

greift; eine in diese Spindel geschnittene Schraube läuft in einer Mutter j, um dieselbe zu heben oder zu senken.

Ein langer Hebel k, dessen eines Ende von der so eben

erwähnten Schraubenmutter j unterstüzt wird, ist mit

seinem andern Ende um einen an der Seite der Maschine befestigten Zapfen drehbar.

Ungefähr in der Mitte dieses Hebels ist das verschiebbare Lager, worauf die Achse

der Schneidwalze n ruht, angeordnet. Sollte man es für

wünschenswerth erachten, so könnte man auf irgend eine zwekdienliche Weise eine

entsprechende Bewegung auf einen ähnlichen an der entgegengesezten Seite der

Maschine angeordneten Hebel k übertragen.

Bei Beginn der Arbeit befindet sich die Walze, um leicht arbeiten zu können, in ihrer

höchsten Lage. Die Umdrehung der Treibwelle ertheilt mit Hülfe der Winkelhebel und

Stangen a, a und b, b dem

Hebel e eine hin- und herschwingende Bewegung,

und veranlaßt dadurch den Sperrkegel d, das Sperrrad und

seine Schraubenspindel g in eine intermittirend

rotirende Bewegung zu versezen. Indem dadurch das Rad h

und seine senkrechte Welle i in Umdrehung kommt, senkt

sich die Mutter j allmählich und mit ihr der Hebel k mit dem Lager l, wodurch

die Walze n der Platte näher gerükt wird.

Da nicht alle Lumpengattungen zugleich bearbeitet werden können, so ist es nöthig,

daß man die Mittel, die Geschwindigkeit, womit sich die Walze senkt, abzuändern,

vollkommen in seiner Gewalt habe. Dieser Zwek wird auf folgende Weise erreicht.

An der Stange a ist eine Adjustirbüchse 2 angebracht,

welche an dem einen Ende eine rechts und an dem andern Ende eine links geschnittene

Schraube enthält.

Durch Umdrehung der Handhabe 3 läßt sich die Stange a

nach Belieben verkürzen oder verlängern; hat man sie verkürzt, so schlägt der Stift

4 der Stange a rascher gegen den Hebel c an und ertheilt dem Sperrkegel d eine erweiterte Bewegung, in deren Folge die Walze n sich schneller senkt; verlängert man dagegen die

Stange, so ist der Erfolg der umgekehrte.

Die Maschine zum Reguliren der Zuführung des Breies ist Fig. 3, 4 und 5 dargestellt. Fig. 3 ist ein

verticaler Längendurchschnitt, Fig. 4 ein Durchschnitt

nach der Linie wx und Fig. 5 ein Durchschnitt

nach der Linie yz, Fig. 3. Die Wirkungsweise

dieses Apparates ist folgende.

Die Breimasse fließt durch die Rinne A,

Fig. 5, aus

dem Breibehälter in den Kasten B. Wenn nun die

herbeigeflossene Masse das Uebergewicht über den belasteten Hebel C erlangt hat, so sinkt der Kasten B herab, verschließt einen in dem Gerinne angebrachten

Schieber a und verhindert dadurch auf einige Zeit das

weitere Herbeifließen des Papierbreies. Der Kasten B

steht mit der Schopfkammer B' vermittelst eines

Leder- oder Kautschuk-Scharniers b in

Verbindung, so daß seine Bewegung in einem Bogen erfolgt.

Das Hinterwasser (back-water) wird auf die

gewöhnliche Weise durch die Tropfpfanne (dripping-pan) aufgefangen und fließt von da durch die Rinne E,

Fig. 4, in die

Schopfkammer D. Die auf diese Weise abfließende

Quantität wird durch einen Schieber G regulirt, welcher

sich nach Belieben heben oder senken läßt. Befindet sich der Schieber G unter der Linie cc,

so läuft das Hinterwasser durch die Oeffnung ab, und die ausfließende Menge richtet

sich nach der Tiefe, bis auf welche der Schieber herabgelassen worden ist. Ein

hängendes Ventil F verhütet das Wegfließen des Breies

mit dem Hinterwasser.

Durch beide Schöpfkammern B' und D geht eine kupferne oder eiserne Spindel C.

An dieser Spindel sind Arme mit Schöpfeimern befestigt, die sich in den Gehäusen B' und D drehen. An dem Ende

der genanntengenannnten Spindel befindet sich nämlich ein Stirnrad H,

welches durch das an der Achse J der Scheibe K sizende Getriebe I

umgetrieben wird. Diese empfängt vermittelst eines Riemens ohne Ende die Bewegung

von der Hauptwelle aus. Durch die rotirenden Schöpfeimer wird der Papierbrei aus der

Kammer B' in eine verschiebbare Rinne L geschafft, welche denselben durch den Trog M in die Kammer D gießt.

Um dem Papier ein gewisses verlangtes Gewicht oder eine gewisse Dike zu geben, muß

die Maschine auf folgende Weise adjustirt werden. Soll z.B. das Papier dünner

ausfallen, so muß die Rinne L

mit Hülfe der Zahnstange

m und des Getriebes n

vorwärts bewegt werden, so daß nun ein Theil des von den Eimern geschöpften Breies

in die Schöpfkammer zurükfällt, anstatt in die Rinne L

geliefert zu werden. Auf diese Weise kann stets Brei und Hinterwasser in solchen

Quantitäten in die Kammer D geschafft werden, welche der

Geschwindigkeit der Papiermaschine entsprechen.

Das zur Trennung der Knoten und Uneinigkeiten von dem Papierbrei dienliche Sieb ist

Fig. 6,

7 und 8 dargestellt.

Fig. 6 ist

eine Horizontalansicht, Fig. 7 ein Seitenaufriß

und Fig. 8 ein

Durchschnitt des Siebes nach der Linie EF, Fig. 6.

Der Brei wird aus dem Breibehälter in eine mit a

bezeichnete Abtheilung des Apparates geschafft. Eine Klappe c schließt vermittelst einer Leder- oder Kautschukliederung mit

ihren Rändern luftdicht an die Kammer. Diese Klappe wird in auf- und

niedergehende Bewegung versezt und erregt dadurch in dem Papierbrei eine

Wellenbewegung, in deren Folge der Brei mit Zurüklassung der Knoten und

Unreinigkeiten durch die Platten b, b dringt.

An der Welle e sind die Kurbelplatten f, die Riemenscheiben g von

verschiedenen Durchmessern und das Schwungrad h

befestigt. Die Umdrehungen der Kurbelscheiben ertheilen der mit denselben durch die

Lenkstangen i verbundenen Klappe die erwähnte

Bewegung.

Eine durchlöcherte kupferne oder messingene Platte j hat

den Zwek, zu verhüten, daß sich der Brei an dem Boden der Kammer d ansezt. Die Siebe b und

die Platte j können auch erforderlichenfalls durch

Scharniere mit der Kammer verbunden werden, um sie zum Behuf der Reinigung in die

Höhe schlagen zu können.

Die Papiermaschine soll so nahe wie möglich jene eigenthümliche schüttelnde Bewegung

des Drahtgewebes hervorbringen, welche nach dem alten Principe der Büttgeselle der

Form aus freier Hand ertheilt. Durch diese Bewegung werden die Fasern des

Papierbreies auf eine leichtere und wirksamere Weise ineinander gefilzt, als dieß

mit irgend einer seither im Gebrauch befindlichen Maschine geschah.

Fig. 9 stellt

einen Längenaufriß der Maschine und Fig. 10 eine Endansicht

derselben von der linken Seite aus dar. In den an dem Seitengestelle q, q befestigten Lagern b, b

läuft eine Welle a, an der die krummen oscillirenden

Hebel c angebracht sind. Eine ähnliche Welle d läuft in den gleichfalls mit dem Gestelle fest

verbundenen Lagern e und trägt die Arme oder Hebel f, f. An den oberen Enden der krummen Hebel c und der Hebel f befinden

sich die Vertiefungen g und h', in denen die von den Enden der Tafel j, j

aus sich erstrekenden Zapfen i, i gelagert sind.

Vermittelst der den Hebeln c und f ertheilten Oscillation empfängt die Tafel die erforderliche schüttelnde

Bewegung. An diesem

schüttelnden Theile der Maschine sind angebracht: die Brustwalze k, die Lagerwalzen (couch-rollers) l, l, die Leitwalzen m, m,

m, um welche das endlose Drahtgewebe geschlagen ist, die Spannwalze n zum Anspannen des Drahtgewebes, die Dandy-Walze

(the dandy roller) o und

die Begränzungsriemen nebst Gestell. Dieß Alles bedarf keiner näheren

Beschreibung.

Die Bewegung wird vermittelst eines um die Scheibe v

geschlagenen Riemens auf die Welle u übertragen. Die

schüttelnde Bewegung der Tafel wird durch eine an der Welle x befindliche Kurbel w hervorgebracht; an

derselben Achse sizt das Schwungrad y und die Rolle z, welche durch einen von der Hauptwelle hergeleiteten

Riemen umgetrieben wird.

Ein von der Welle d aus sich erstrekender Hebel trägt ein

Gewicht w', welches den Zwek hat, die schüttelnden

Bewegungen der Maschine zu balanciren. Während der Umdrehungen der Achse x hebt und senkt nämlich die Kurbel w den so eben erwähnten Hebel mit dem Gewichte w' und veranlaßt dadurch den Hebel f und die in den Lagern h

befindlichen Zapfen in dem durch Punktirungen angedeuteten Bogen 1, 2 sich zu

bewegen, während die andern in den Lagern i ruhenden

Zapfen auf ähnliche Weise den Bogen 3, 4 beschreiben. Da der Arm f kürzer als der Arm c ist,

so muß er sich um einen größeren Winkel als der Arm c

drehen. Die combinirten Bewegungen dieser Arme nun erzeugen eine undulirende

Bewegung der Tafel, und diese eigenthümliche wellenförmige Bewegung der Tafel ist

es, welche der Patentträger bei der in Rede stehenden Abtheilung seiner

Verbesserungen in Anspruch nimmt.

Um das Abziehen des Wassers aus dem Brei während seines Fortschreitens über die Tafel

zu erleichtern, sind die dünnen messingenen oder kupfernen zur Unterstüzung des

Drahtgewebes dienlichen Röhren, anstatt sich auf die gewöhnliche Weise umzudrehen,

an das Seitengestell der Tafel befestigt.

Diese Röhren Fig.

11 besizen eine Reihe Löcher, die sich längs der oberen Seite ihrer

Peripherie forterstreken. Das eine Ende b jeder Röhre

ist verschlossen, während das andere zur Entleerung des Wassers bei c offen ist. Diese offenen Röhrenenden sind konisch

gestaltet und in entsprechende, am Seitengestell J des

Tisches angebrachte Oeffnungen eingelassen. Längs dieses Seitengestells erstrekt

sich für den Abfluß des Wassers ein röhrenförmiger Weg j. Die Befestigungsweise dieser Röhren in das Seitengestell der Tafel ergibt

sich aus der Abbildung. Dem offenen Ende einer jeden Röhre gegenüber bemerkt man

einen Schraubenstöpsel, mit welchem nöthigenfalls die Oeffnung irgend einer oder

auch aller Röhren verschlossen werden kann.

Um die rasche Extraction des Wassers aus dem Papierbrei durch das Drahtgewebe

hindurch zu befördern, wird vermittelst der biegsamen Röhre b,

Fig. 9, durch

eine Luftpumpe die Luft aus dem Canale j ausgepumpt, so

daß nun das Wasser mit größerer Leichtigkeit durch die erwähnten Löcher in die

hohlen Cylinder dringen und von da durch den Canal j in

die Luftpumpe abfließen kann.

Das auf der gewöhnlichen Maschine Fourdriniers verfertigte

Papier hat den Nachtheil, daß der untere Theil des Breies bereits in Papier

verwandelt ist, während der obere noch in flüssigem Zustand sich befindet, daß also

das Wasser durch das bereits gebildete Papier seinen Weg zu nehmen hat, dadurch die

Fasern aus ihrer richtigen Lage bringt und keine so ebene Oberfläche hervorbringt,

wie sie gewünscht wird. Um diesem Uebelstande zu begegnen, bedient sich der

Patentträger einer Fig. 12 dargestellten Modification obiger Maschine. C, C sind die Stüzpunkte der schwingenden Hebel; A, B ist das Seitengestell mit Rollen und andern bei

Papiermaschinen der gewöhnlichen Construction eingeführten Theilen.

Die schüttelnde Bewegung geht von einer Kurbel D aus,

welche die Bewegung vermittelst der Lenkstange E einem

der Arme F, die an den Spindeln C festsizen, mittheilt. Um den Elevationswinkel abändern zu können, läßt

sich das Ende des Seitengestelles B mit den Lagern G vermittelst der Kurbel H

adjustiren. B ist die Stelle, wo der Papierbrei auf das

Drahtgewebe fließt; A die Stelle, wo das Papier das

Drahtgewebe verläßt; die Bewegung des lezteren geht von B nach A.

Die verbesserte Heizmethode der Trokencylinder bezieht sich auf die Anwendung

erwärmter Luft anstatt des Wasserdampfes. Zu dem Ende bedient man sich eines zum

Brennen von Kohks, Walliser- oder anderer Kohle eingerichteten Ofens und

sammelt die gasartigen oder dampfförmigen Producte der Verbrennung in einer Kammer,

deren Temperatur vermittelst eines Luft- oder andern Thermometers regulirt

wird. Aus dieser Kammer gelangen die heißen Gase in eine Röhre, die sich in andere,

nach den Trokencylindern hin gehende Röhren verzweigt. Die Hälse der lezteren sind

weiter, als man sie bei Anwendung des Dampfes zu machen pflegt, um die Ein-

und Austrittsöffnungen der Cylinder größer machen zu können. Die aus den Cylindern

entweichende rükständige Hize kann noch auf irgend eine Weise zum Troknen verwendet

werden. Eine Circulation kann man durch einen Ventilator oder einen Luftzug im

Schornstein u.s.w. bewerkstelligen. Auf diese Weise wird die bei der Verbrennung

sich entwikelnde Wärme vortheilhaft verwendet und das Brennmaterial ökonomisch

benüzt.

Bei der Maschine, deren man sich gegenwärtig bedient, um das Papier den querschneidenden

Messern entgegenzuführen und die Länge des Blattes zu reguliren, wird das Papier auf

Walzen fortgeleitet. Auf einer dieser Walzen läuft eine andere nach Art der

Preßwalzen. Während die Messer querüber schneiden, bleiben diese Zuführwalzen

stehen. Bei andern Maschinen laufen die Zuführwalzen um, während das querschneidende

Messer in Thätigkeit ist. In diesem Falle wird das Papier durch eine

Klemmvorrichtung fest gehalten und eine Spannwalze nimmt das in Folge des Anhaltens

an der Klemmvorrichtung schlaff gewordene Papierband auf. Die Differenz in der Länge

des Blattes wird durch ein über ein Paar Spannrollen geschlagenes Band oder durch

ein Paar konische Rollen regulirt.

Im ersteren Falle (wo die Bewegung der Zuführwalzen eingestellt wird) ist es

wünschenswerth, die schlimmen Folgen des so plözlich zu überwältigenden

Beharrungsvermögens zu beseitigen. Auch ist die Berührungsstelle zwischen den

Zuführwalzen so klein, daß öfters ein Glitschen eintritt, in dessen Folge die Länge

der Papierbogen verschieden ausfällt. Im anderen Falle (wo die Zuführwalze in

Thätigkeit bleibt, während der Querschnitt erfolgt) gleitet das Band häufig, und

wenn dieses eintritt, so ist ein Unterschied in der Länge der Bogen unvermeidlich.

Um diesen Mängeln abzuhelfen, bedient sich der Patentträger einer flachen

Klemmvorrichtung, wovon die untere Bake auf einer am Maschinengestell angebrachten

Führung verschiebbar ist; diese Bake ist durch eine Lenkstange mit einer Kurbel

verbunden, deren Achse quer durch die Maschine geht. Damit sich der Halbmesser der

Kurbel verändern lasse, besteht sie aus einer verschiebbaren Platte. Diese

Veränderung dient zur Regulirung der Länge des Papierbogens. Mit der verschiebbaren

Klemmvorrichtung ist ferner eine obere Bake dergestalt verbunden, daß sie mit der

unteren Bake in Berührung steht, während das Papier dem querschneidenden Messer

entgegengeführt wird, oder die Kurbel eine halbe Umdrehung macht.

Wenn die verschiebbare Klemmvorrichtung ihre dem Halbmesser der Kurbel entsprechende

Streke nach dieser Richtung zurükgelegt hat, so wird die obere Bake vermittelst

eines an der Kurbelwelle sizenden Excentricums gehoben; zugleich hält ein zweiter

Klemmapparat während der rükgängigen Bewegung des ersteren das Papier fest. Während

dieser Bewegung bleibt die obere Bake gehoben.

Die zweite Klemmvorrichtung gleicht der ersten, nur daß eine Bake für immer stationär

ist, während die andere mittelst excentrischer Scheiben gehoben wird. Wenn die obere

Bake des verschiebbaren Klemmapparates oben ist, befindet sich die bewegliche Bake

des stationären Klemmapparates unten. Die Kurbelwelle sezt sowohl das querschneidende Messer, als auch

die kreisförmigen Messer in Thätigkeit. Die Oeffnung der Klemmbaken darf ungefähr 4

Zoll betragen. Als Ueberzug bedient sich der Patentträger dünnen Filzes.

Tafeln