| Titel: | Verfahren und Apparate, um die Gichtgase der Hohöfen zum Betriebe von Weiß-, Puddlings- und Schweißöfen, zum Heizen der Dampfkessel etc. zu benuzen, worauf sich Moses Poole im Lincoln's Inn, nach der Mittheilung eines Ausländers, am 26. Jun. 1841 in England ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 86, Jahrgang 1842, Nr. XXIV., S. 92 |

| Download: | XML |

XXIV.

Verfahren und Apparate, um die Gichtgase der

Hohoͤfen zum Betriebe von Weiß-, Puddlings- und

Schweißoͤfen, zum Heizen der Dampfkessel etc. zu benuzen, worauf sich Moses Poole im Lincoln's Inn,

nach der Mittheilung eines AuslaͤndersDiese Mittheilung ist höchst wahrscheinlich von Hrn. Faber du Four, Director des Eisenwerkes

Wasseralfingen in Württemberg, welchem es bekanntlich gelungen ist, mittelst der

Hohofengase die höchsten Temperaturen, welche man zu metallurgischen Processen

nöthig hat, zu erreichen, man vergl. polyt. Journal Bd. LXXX. S. 235.A. d. R., am 26. Jun. 1841 in England ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Septemberheft

1842.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Poole, Verfahren die Gichtgase der Hohöfen zum Frischen des Eisens

etc. zu benuzen.

Diese Erfindung besteht erstens in einer neuen Methode die Oefen für metallurgische

Operationen etc. mit Kohlenoxydgas statt mit den gewöhnlichen Brennmaterialien zu

erhizen. Dieses Kohlenoxydgas bekommt man in reinem und unentzündetem Zustande aus

den Hohöfen; es wird in einiger Entfernung unter deren Gicht genommen und in irgend

einen Ofen, welcher gehizt werden soll, geleitet. Zweitens besteht sie in einem

neuen Verfahren Oefen mittelst Kohlenoxydgas zu hizen, welches man in einem

besonderen, eigens dazu construirten Ofen erzeugt. Drittens in einer Methode die

Blasröhren bei Oefen anzuwenden, um das Kohlenoxydgas aus den Hohöfen etc leichter

auszuziehen und es dann mit erhizter Luft vermischt zur Erzeugung einer starken Hize

in verschiedenen Oefen zu benuzen.

Wir wollen zuerst die Anwendung der Erfindung bei der Eisenfabrication

auseinandersezen. In den Hohöfen wird bekanntlich eine große Menge brennbares oder

Kohlenoxydgas erzeugt. Dieses sammelt man, ehe es an die Mündung oder Gicht gelangt

und leitet es unter einem Druk in die Frisch-, Puddel- und

Schweißöfen. Hier wird es entzündet und man treibt fortwährend Ströme erhizter Luft

durch eine Reihe von Blasröhren in die entzündeten Gase hinein, wodurch ihre

Verbrennung so vollständig bewirkt wird, daß sie die Oefen auf einen hohen Grad

erhizen, ohne daß man noch ein anderes Brennmaterial anwendet.

An Orten, wo man sich das Kohlenoxydgas nicht aus einem Hohöfen verschaffen kann, muß

man einen besonderen Ofen zur Erzeugung desselben errichten, um es von diesem aus in

die Schmelz- oder

Frisch-, Puddel- und Schweißöfen zu leiten. Dieser besondere Ofen wird

einem kleinen Hohofen ähnlich construirt. Nachdem er mit Kohlen angefüllt ist,

treibt man eine kleine Quantität atmosphärischer Luft mittelst einer gewöhnlichen

Gebläsemaschine hinein, so viel als gerade hinreicht, eine langsame Verbrennung der

Kohle zu unterhalten; auf diese Art wird die erforderliche Menge Kohlenoxydgas

erzeugt, gerade so wie in einem Hohofen. Das verbrennliche Gas wird aus diesem Ofen

durch Röhren in die zu hizenden Oefen geleitet. In denselben vermischt es sich mit

der erhizten Luft, welche in ununterbrochenen Strömen mittelst der Blasröhren

eingetrieben wird; die Verbrennung des Gemisches von heißer Luft und Kohlenoxydgas

erzeugt darin eine sehr hohe Temperatur. Die atmosphärische Luft, welche durch die

Blasröhren in die Oefen getrieben wird, muß auf 250 bis 330° R. erhizt seyn.

Wenn man einen Kupolofen zur Verfügung hat, kann man darin Kohlenoxydgas genug

erzeugen, um jeden Flammofen damit zu hizen.

In allen Oefen, auf welche man die Erfindung anwendet, wird die Verbrennung ohne

einen Schornstein ganz vollständig bewirkt. Die atmosphärische Luft, welche in die

Oefen getrieben wird, kommt von irgend einer Gebläsemaschine; sowohl die Röhren,

durch welche die Luft, als diejenigen, durch welche das Gas in die Oefen tritt,

müssen mit Hähnen oder Schiebventilen versehen werden, damit man das Einströmen des

Gases und der Luft mit der größten Genauigkeit reguliren kann. Auf diese Weise läßt

sich viel von dem Metall erhalten, welches bei den gewöhnlichen Processen der

Eisenfabrication verloren geht.

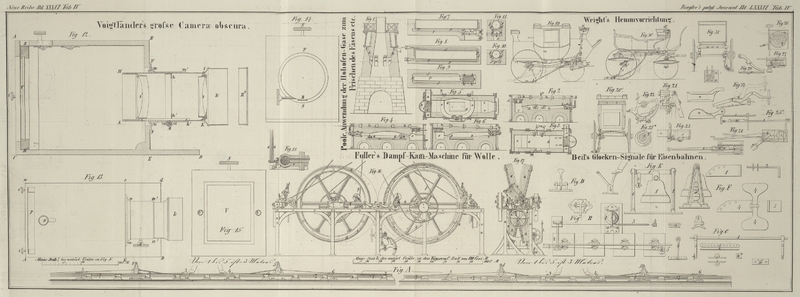

Fig. 1 zeigt

die Methode das Gas aus einem Hohofen auszuziehen. a, a,

a sind Oeffnungen, welche in die senkrechten Canäle oder Züge b und von diesen in die Kammer c führen. Die Deke dieser Kammer ist mit Oeffnungen versehen, welche den

Canälen b entsprechen; diese Oeffnungen sind mit

Gußeisenplatten verschlossen, welche weggenommen werden können, um die Canäle b und die Kammer c

auszukehren oder zu reinigen. Von der Kammer c kann das

Gas in jeder Richtung fortgeleitet werden und bis auf eine Entfernung von mehreren

hundert Fußen.

Falls man gezwungen ist, das Gas aus einem in Gang befindlichen Hohofen zu nehmen,

hängt man einen metallenen Cylinder von kleinerem Durchmesser als die Gicht des

Ofens, senkrecht in die Gicht des Hohofens hinein. Der Raum zwischen dem Cylinder

und Ofen an der Mündung oder Gicht muß luftdicht verschlossen und der Ofen durch den

Cylinder beschikt werden, welchen man mit Erz und Brennmaterial angefüllt erhält. In

die Kammer zwischen der Außenseite des Cylinders und der innern Wand des Hohofens gelangt

also weder Erz noch Brennmaterial, sondern bloß das Gas und kann von ihr aus

geleitet werden, wohin man will. Bisweilen wird es nöthig, das Gas zu erhizen, ehe

es in den Oefen verbrannt wird; zu diesem Zwek sind die Röhren, durch welche es

streicht, mit einem Mantel aus Baksteinen umgeben, in welchen die sonst verloren

gehende Hize von dem Gasofen geleitet wird.

Fig. 2 und

3 zeigen

einen englischen Frisch- oder Raffinirofen nebst dem Apparat, um ihn mit Gas

ohne Anwendung eines anderen Brennmaterials betreiben zu können. Fig. 2 ist ein senkrechter

Durchschnitt und Fig. 3 der Querschnitt des Grundrisses. Das Gas gelangt vom Hohofen in

die Kammer a, a und streicht durch die Oeffnung b in den Frischofen. c, c

ist eine Reihe Blasröhren, durch welche die erhizte Luft in den Ofen getrieben wird.

In dem Raume zwischen dem mit b bezeichneten Theil und

den Röhren c vermischt sich das Gas mit der erhizten

atmosphärischen Luft.

Das verbrennliche Gas aus dem Hohofen, mit der erhizten Luft gemischt, erzeugt eine

hohe Temperatur in dem Ofen, welche zum Frischen des Eisens hinreichend ist. Die zum

Verbrennen des Gases erforderliche warme Luft erhält man gewöhnlich von der

Gebläsmaschine und dem Heiß-Luft-Apparat des Hohofens. Um sie auf eine

noch höhere Temperatur zu bringen (nämlich von 250 auf 400° R.), leitet man

sie durch eine Röhre f in die Eisenkammern g, g oder eine Reihe von Röhren; von da gelangt sie

durch die Röhre h in die halbkreisförmige Kammer i, aus welcher sie durch die engen Röhren c, c, c in den Ofen streicht.

Das zu verfrischende Metall bringt man in den Raum d, d

und zwar in flüssigem Zustande, wenn die Anordnung der Oefen gestattet, es in diesem

Zustande vom Hohofen zu nehmen; außerdem kann man es so ziemlich in diesen Zustand

durch die sonst verloren gehende Hize in der Kammer e, e

bringen. Um das Metall zu entkohlen, wird eine Quantität warmer Luft von der Röhre

h durch die Röhre k

geleitet, welche in zwei Röhren oder Formen l, l

getheilt ist, und auf das flüssige Metall in dem Raum d,

d geblasen. Nachdem das Metall in flüssigem Zustande beiläufig anderthalb

Stunden lang der heißen Luft ausgesezt war, welche so darauf geblasen wurde, läßt

man es durch die Oeffnung m auslaufen und es ist nun in

Feineisen verwandelt.

Fig. 4 und

5 zeigen

die Anwendung der Erfindung auf einen Puddelofen. Der Unterschied zwischen diesem

und dem Raffinirofen ist nicht groß und läßt sich aus den Zeichnungen ersehen. Die

Oeffnungen

n, n dienen, um einen Strom kalten Wassers durch das

Gußeisenstük o, o laufen zu lassen und so dieses Gehäuse

des Gestells gegen die zerstörende Wirkung des Feuers zu schüzen.

Fig. 6 zeigt

die Anwendung der Erfindung auf einen Schweißofen, wobei das Gas wie in den anderen

Fällen aus einem Hohofen genommen wird. Er gleicht im Allgemeinen dem Puddelofen,

nur sind die inneren Dimensionen und das Gehäuse des Gestells verschieden, so wie

auch die Feuerbrüke. Die Röhren, durch welche das Gas in die verschiedenen Oefen

geleitet wird, sollten aus Gußeisen bestehen und wenigstens einen Fuß Querschnitt

für jeden zu hizenden Ofen haben.

Fig. 7, 8, 9, 10 und 11 zeigen die

Anwendung dieser Erfindung bei Dampfkesseln. Hiebet wird ein Schornstein benuzt,

jedoch nur am Anfang der Operation. Die Luft wird durch irgend eine Gebläsemaschine

in den Ofen getrieben. Das Brennmaterial wird in die Feuerstelle auf den Rost n, n eingeführt und zwar durch die Thüre a, welche gesperrt werden kann. Die Feuerstelle muß so

groß seyn, daß sie Brennmaterial genug faßt, um Hize für mehrere Stunden zu

erzeugen. Wenn das Feuer einmal angezündet ist, findet die Verbrennung auf

gewöhnliche Weise statt, indem man die Thüre d sowie das

Schiebventil b öffnet und durch sie einen Luftstrom

vermittelst des Schornsteins leitet. Damit fährt man fort, bis die Dampfmaschine in

Gang ist, worauf man einen Blasapparat in Thätigkeit sezt, welcher die Luft durch

die Röhre c treibt, wie man in Fig. 8 sieht. Die

Oeffnungen d und b werden

dann verschlossen; die eingetriebene Luft streicht durch die Züge f, f, f, welche um den Kessel herum und unter ihm

angebracht sind. Wenn die Luft an der Stelle g

angekommen ist, wird sie in zwei Portionen getheilt; die eine davon streicht durch

die Oeffnung h, welche mittelst eines Ventils regulirt

werden kann, in den Raum unter dem Rost n, n, wo sie die

langsame Verbrennung des Brennmaterials befördern hilft. Der andere Theil der Luft

streicht durch eine andere Oeffnung, welche mittelst eines Ventils g' regulirt werden kann, in eine Kammer h, h, welche die Feuerstelle umgibt, um die Luft auf

einen hohen Grad zu erhizen.

Nachdem die zweite Portion der Luft in diese Kammer gelangt ist, tritt sie in die

Kammer i, i; von dort streicht sie durch eine Reihe

Blasrohren oder durch eine einzige Oeffnung 0, die nicht viel kleiner als die Weite

der Feuerstelle ist, in den Raum p, p unter dem Kessel.

Das unverbrennliche oder kohlensaure Gas, welches erzeugt wird, streicht durch den

Raum p, p in einen kleinen Schornstein und zwar mittelst der Oeffnung b, b, welche durch ein Ventil regulirt wird.

Dieses Verfahren, die Erfindung zum Heizen von Dampfkesseln anzuwenden, kann nach der

Form und den Dimensionen des Kessels abgeändert werden; und dieser Theil der

Erfindung besteht 1) in der Anwendung erhizter Luft, welche durch Blasröhren

eingetrieben wird, um den Rauch und das brennbare Gas zu verbrennen, welches sich

durch die langsame und directe Verbrennung des Feuerungsmaterials erzeugt; 2) in der

oben beschriebenen Methode die Luft durch die sonst unbenuzt bleibende Wärme der

Feuerstelle zu erhizen.

Tafeln