| Titel: | Beschreibung einer Einrichtung zur Schwefelsäure-Fabrication mit fünf verbundenen Bleikammern, um täglich 10,000 Kilogramme concentrirte Schwefelsäure produciren zu können. |

| Fundstelle: | Band 86, Jahrgang 1842, Nr. XXIX., S. 119 |

| Download: | XML |

XXIX.

Beschreibung einer Einrichtung zur

Schwefelsaͤure-Fabrication mit fuͤnf verbundenen Bleikammern, um

taͤglich 10,000 Kilogramme concentrirte Schwefelsaͤure produciren zu

koͤnnen.

Aus dem in russischer Sprache zu St. Petersburg

erscheinenden Journal für

Manufacturen, 1842, Bd. I. S. 24.

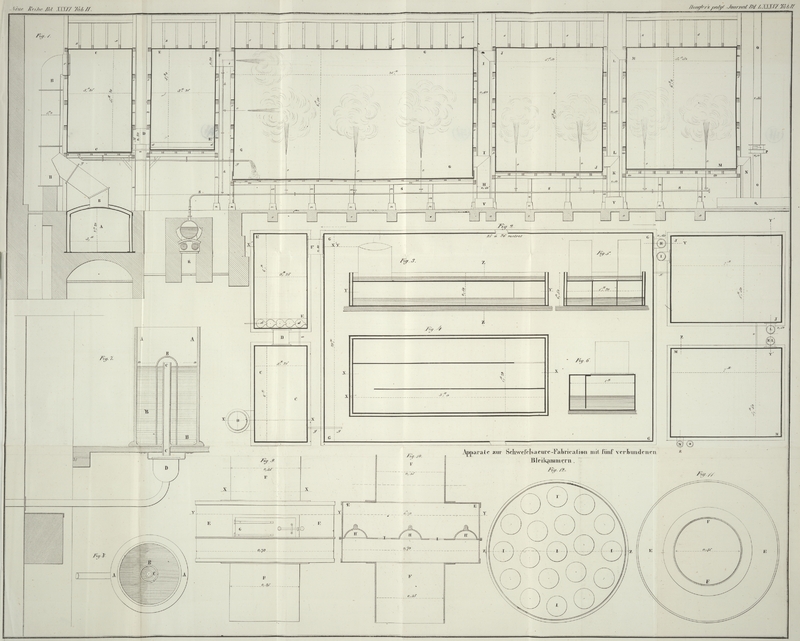

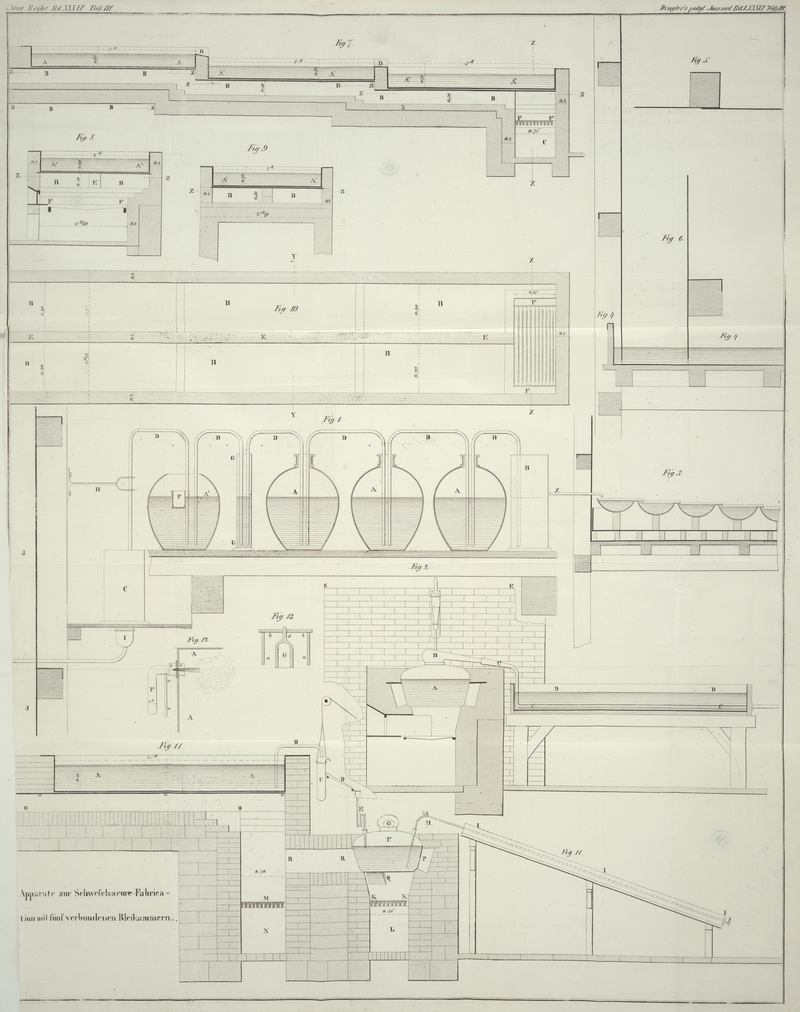

Mit Abbildungen auf Tab.

II und III.

Einrichtung zur Schwefelsäure-Fabrication mit fünf

verbundenen Bleikammern.

In Frankreich wurde seit dem Jahre 1834 eine verbesserte Methode Schwefelsäure zu

fabriciren eingeführt, welche folgende Vortheile darbietet:

1) Um gleichviel Schwefelsäure zu fabriciren, werden gegen die frühere Methode 2/3

der Auslagen für Apparate und Einrichtungen erspart;

2) aus 100 Pfd. Schwefel erhält man im Durchschnitt 310 Pfd. concentrirte

Schwefelsäure, während man nach der früheren Methode nie über 290 Pfd. gewann;

3) die Schwefelsäure gefriert im Winter niemals in den Bleikammern;

4) man braucht um 1/5 weniger Salpetersäure als sonst;

5) man erhält die Schwefelsäure aus den Kammern immer von gleicher Stärke und zwar

von 52° B., während man sie früher nur von 48° erhielt, daher man sie

um weitere vier Grade concentriren mußte.

Die wesentlichen Theile der neuen Einrichtung sind:

1) Der Verbrennungsofen (des Schwefels) A, welcher unter

der ersten Bleikammer C, und zwar neben ihr angebracht

ist (siehe Fig.

1, Taf. II);

2) das große Rohr B, welches das schwefligsaure Gas und

die Luft aus dem Verbrennungsofen in die erste Kammer C

leitet;

3) die erste Bleikammer C, chambre de

dénitrification genannt;

4) die zweite Bleikammer E, welche allein die Gefäße mit

Salpetersäure enthält;

5) die dritte oder große Bleikammer G;

6) die vierte Kammer J, worin der Proceß der

Schwefelsäure-Bildung beendigt und die aus den vorhergehenden Kammern

einströmenden Gase zum Theil verdichtet werden;

7) die fünfte und lezte Kammer M, worin die Gase nur noch

wenig oder gar nicht mehr auf einander einwirken;

3) der Refrigerator Q, worin die aus der fünften Kammer

entweichenden

Schwefelsäure-Dämpfe verdichtet werden, so daß sie nicht in die Luft

austreten können;

9) das Zugrohr O mit Regulator, durch welches die in den

Kammern nicht verdichtbaren Gase in die Luft austreten;

10) ein kleiner Dampfkessel R, welcher den Wasserdampf

für sämmtliche Kammern liefert.

Wir wollen nun jede dieser Vorrichtungen im Detail

beschreiben:

1) Verbrennungsofen

A. Der Ofen, in welchem der Schwefel verbrannt, also das

schwefligsaure Gas gewonnen wird, hat folgende Dimensionen: Höhe 2 1/5 Meter, Breite

3, Länge 3 Met. Bei der Einrichtung mit fünf Kammern, welche wir beschreiben, sind

zwei solche Verbrennungsofen erforderlich. Das Gehäuse des Ofens ist noch mit einem

zweiten Gehäuse (Mantel) umgeben und zwischen beiden circulirt die von Außen (in den

Mantel) einströmende kalte Luft, durch welche die Temperatur des Verbrennungsofens

regulirt wird.

Von großem Einfluß auf den guten Verlauf der Schwefelsäurebildung ist die Quantität

Luft, welche man in den Verbrennungsofen selbst einströmen läßt, theils um die

Verbrennung des Schwefels, theils um den Oxydationsproceß in den Bleikammern zu

unterhalten; das Einströmen dieser Luft läßt sich einerseits durch die am Ofen

angebrachten Thürchen mit Schieber und andererseits durch den im Zugrohr O (Tab. II, Fig. 10) befindlichen

Regulator gehörig dirigiren.

2) Das große Rohr B

(Tab. II, Fig.

1), welches die Gase aus dem Verbrennungsofen in die erste Kammer C leitet, besteht aus Gußeisen, denn ein bleiernes würde

bald zerstört werden; es geht durch einen bleiernen Muff c, welcher oben in der Wand der ersten Bleikammer C angebracht ist. Damit die Gase ungezwungen in die Kammer einströmen

können, muß das Rohr B einen Meter im Durchmesser haben;

die Höhe desselben (nämlich die senkrechte Entfernung zwischen der

Verbrennungsstelle des Schwefels und der Deke der ersten Kammer) ist wegen der

erforderlichen Spannung der Gase sehr zu berüksichtigen; sie muß wenigstens 7 Meter

betragen.

Um die Einströmung der Gase aus dem Verbrennungsofen in die erste Kammer zu

beschleunigen, hat man in der lezten Zeit angefangen, an der Ausmündung des Rohrs

Wasserdampf mit den Gasen in die erste Kammer zu leiten, wie dieß Fig. 12, Tab. III zeigt.

In lezterer Figur ist F das gußeiserne Rohr, durch

welches die Gase aus dem Verbrennungsofen strömen; a die

Dampfröhre;

A ein Theil der ersten Bleikammer und b, b der bleierne Muff, durch welchen das Rohr F gestekt wird.

3) In der ersten Kammer

C werden die aus dem Verbrennungsofen einströmenden Gase

gehörig vermischt; in derselben kommen sie jedoch bloß mit derjenigen salpetrigen

Säure und Salpetersäure in Berührung, womit die auf dem Boden der Kammer befindliche

Schwefelsäure (von einer früheren Periode der Fabrication) verunreinigt ist. Weil

die auf den Boden der ersten Kammer eingelassene Schwefelsäure in derselben von

Salpetersäure befreit wird, nennt man diese Kammer chambre de

dénitrification.

4) In der zweiten Bleikammer

E ist eine Reihe von Gefäßen oder Schüsseln (Fig. 3, Taf.

III), welche Salpetersäure enthalten, staffelförmig aufgestellt. Die Salpetersäure

gelangt auf folgende Weise in diese Kammer: sie strömt aus dem mit einem Heber B versehenen Behälter A,

Fig. 7,

Taf. II in die erste Schüssel, lauft von dieser in die zweite, etwas tiefer

stehende, Schüssel und so fort bis in die sechste Schüssel aus, von welcher sie auf

den Boden der Bleikammer gelangt. Diese Einrichtung ist deßhalb getroffen, damit die

Säure mit den Gasen der Kammer gehörig in Berührung kommen und dadurch geschwächt

werden kann, ehe sie auf den Boden der Kammer auslauft, welcher sonst durch sie

zerfressen würde. Ueberdieß muß man auf dem Boden der zweiten Kammer zur Sicherheit

immer eine Schichte Schwefelsäure zurüklassen.

Wir wollen nun die Art beschreiben, wie man das regelmäßige Zuströmen der

Salpetersäure in die in der zweiten Kammer befindliche erste Schüssel bezwekt (man

s. Taf. II, Fig.

7, und Taf. III, Fig. 1 und 3). Wenn man einen

einzigen Behälter für die Salpetersäure benuzen wollte, so müßte derselbe ziemlich

groß und weit seyn, damit das Niveau nicht allzu rasch sinkt. Da solche schwer zu

bekommen sind, so wendet man anstatt eines einzigen Behälters fünf oder sechs Gefäße

A, Fig. 1, Taf. III an,

welche in einer Reihe aufgestellt und durch Heber D mit

einander verbunden sind. Man braucht dann die Salpetersäure täglich nur zwei-

bis dreimal zu erneuern, um die in die Kammer übergegangene zu ersezen; sie wird in

das Gefäß B gegossen, aus welchem sie in die Gefäßes

überzieht.

Die Salpetersäure fließt in die Kammer aus dem lezten Gefäße A' durch den mit dem Schwimmer F versehenen

Heber D. Dieser Heber muß einen solchen Querschnitt

haben, daß die Menge Salpetersäure, welche z.B. in einer halben Stunde durch ihn

lauft, derjenigen gleich ist, welche im Verlauf derselben Zeit zur Bildung der

Schwefelsäure in den Kammern verzehrt wird. Mit einer Kammern-Construction,

wie wir sie gegenwärtig beschreiben, kann man in 24 Stunden 10000 Kilogr. (concentrirte)

Schwefelsäure bereiten, wozu etwa 300 Kilogr. Salpetersäure erforderlich sind, daher

im Verlauf von einer halben Stunde 6 3/10 Kilogr. Salpetersäure in die zweite Kammer

fließen müssen. Will man zeitweise ein geringeres Quantum Schwefelsäure in derselben

Zeit fabriciren, so muß man den Querschnitt des Heberendes vermindern oder einen

Hahn an denselben ansezen.

Uebrigens hat die Erfahrung gelehrt, daß es weit besser ist, die Salpetersäure

schnell und periodisch in die Kammer einzulassen, als ihr ein continuirliches

Ueberströmen in das erste Gefäß der zweiten Kammer zu gestatten. Um das periodische

Zuströmen zu erzweken, läßt man sie aus dem Heber D, F

nicht direct in die Kammer auslaufen, sondern sammelt sie in einem mit dem Heber C versehenen Gefäße A (Taf.

II, Fig. 7),

welches die Säure periodisch in den Trichter I (Taf.

III, Fig. 1)

liefert. Angenommen, man wolle in 24 Stunden 10000 Kilogr. Schwefelsäure bereiten,

und in je einer halben Stunde (was nöthig ist) Salpetersäure in die Kammer

einlassen, so muß das Gefäß A (Fig. 7, Taf. II) bis zur

Linie nn, welche der Mündung des Hebers

entspricht, 6 3/10 Kilogr. Salpetersäure fassen. So lange die Säure noch nicht bis

zur Linie nn gestiegen ist (welche sie aber nach

Verlauf von einer halben Stunde erreichen muß), kann durchaus keine Salpetersäure in

die Kammer ablaufen; sobald sie aber diese Linie erreicht hat, füllt sich der durch

die Gloke B und die Röhre C

gebildete Heber, und wenn folglich die Röhre C einen

6–7mal größeren Durchmesser hat als der Heber, welcher die Säure in das Gefäß

A leitet, so lauft die Flüssigkeit sehr schnell,

nämlich in einigen Minuten in den Trichter D und von

diesem in die zweite Kammer aus. Mittelst dieser sinnreichen Vorrichtung füllt sich

also das Gefäß A im Verlauf von einer halben Stunde bis

zur Linie nn mit Salpetersäure und in einigen

Minuten strömt die Säure dann aus demselben in die Kammer.

Die Röhre C (Fig. 7, Taf. II) muß in

den Boden des Gefäßes A eingekittet werden; da aber kein

Kitt der Salpetersäure lange widersteht, so ist es besser, sie mit dem Gefäß aus

einem Stük zu verfertigen. Die Gloke B kann durch eine

Belastung an ihrer Stelle erhalten werden; in einigen Fabriken bezwekt man dieß

durch die Fig.

13, Taf. III abgebildete Einrichtung: a ist

das große Gefäß, G die Gloke, d ihr Henkel und b eine durch den Glokenhenkel

gehende Querstange.

5) In der dritten oder großen Kammer

C geht die schweflige Säure schon größtentheils in

Schwefelsäure über; der Hohlraum dieser Kammer beträgt 64,000 Kubikfuß oder 2300

Kubikmeter. Man läßt

durch 4 oder 5 Röhren Wasserdampf in sie einströmen.

6) und 7) Die vierte und fünfte Bleikammer unterscheiden

sich von den vorhergehenden bloß durch ihre Dimensionen. Die in den drei ersten

Kammern gebildete Schwefelsäure wird hier fast gänzlich verdichtet und es verwandelt

sich das noch rükständige schwefligsaure Gas fast vollständig in Schwefelsäure. In

einigen Fabriken hat man der fünften Kammer noch eine sechste beigefügt, um den

beabsichtigten Zwek desto sicherer zu erreichen.

8) Der Refrigerator

Q (Fig. 1, Taf. II) ist in

Fig. 3,

4 und 5 auf Taf. II

im Detail abgebildet. In ihm wird die Schwefelsäure absorbirt, welche die aus den

Kammern entweichenden unverdichtbaren Gase in dampfförmigem Zustande mit sich

reißen. Die Dämpfe streichen im Refrigerator über zwei Schichten Wasser, ehe sie in

das Zugrohr O entweichen. An diesem Refrigerator

(welchen man in einen Kasten einschließen muß) läßt sich der obere Theil bequem

abnehmen, was seine Reinigung erleichtert.

9) Das bleierne Abzugsrohr

O (Taf. II, Fig. 1), durch welches die

unverdichtbaren Gase in die Luft entweichen, enthält in einiger Entfernung von

seinem Boden den in Fig. 9, 10, 11 und 12 abgebildeten Regulator; durch denselben

soll der Druk und folglich die Geschwindigkeit der Gasströmung in den Kammern

regulirt werden. Er besteht aus einer Trommel vom doppelten Durchmesser des

Abzugrohrs; in der Mitte ihrer Höhe ist eine horizontale Scheidewand mit Oeffnungen

angebracht, welche, wenn sie alle offen bleiben, eben so viel von den Gasen

durchlassen, als das Zugrohr O, weil die Größe aller dem

Querschnitt des Zugrohrs gleich ist. Man kann daher nach Belieben den Druk und

dadurch die Geschwindigkeit der Gasströmung durch die Kammern vermindern, indem man

eine, zwei oder mehrere dieser Oeffnungen verschließt. In Fig. 9, 10, 11 und 12 auf Taf. II ist die

Vorrichtung genau abgebildet; F ist ein Bleirohr; E die Trommel, worin sich die Scheidewand befindet; I die Scheidewand mit runden Oeffnungen; H sind bleierne Schalen, womit die Oeffnungen

geschlossen werden.

10) Der Dampfkessel

R (Fig. 1, Taf. II) muß eine

der sich bildenden Schwefelsäure gleiche Menge Wasserdampf in die Kammern treiben;

der Manometer desselben soll beständig einen Dampfdruk von 8–12 Centimetern

anzeigen. Für die beschriebene Einrichtung muß der Kessel also 416 Kilogr. Dampf in

der Stunde liefern können, und es ist besser, mehr als weniger Wasserdampf in die

Kammern einströmen zu lassen.

Verlauf der Processe und Operationen bei

der Schwefelsäure-Erzeugung.

Das schwefligsaure Gas in Vermischung mit der Luft gelangt aus dem Verbrennungsofen

in die erste Kammer C durch das weite senkrechte Rohr

B. Aus der ersten Kammer strömt das Gasgemisch in

die zweite Kammer E durch die Röhre D, welche unten an der Kammer E angebracht ist; darin kommt es mit der in den Schüsseln enthaltenen

Salpetersäure in Berührung. Die Röhre F, welche oben an

der zweiten Kammer angebracht ist, läßt die Gase aus lezterer in die große Kammer

einströmen, aus welcher sie durch die Röhre I, die vom

unteren Theile der großen Kammer nach dem oberen Theile der vierten Kammer hinzieht,

in leztere geleitet werden. Aus der vierten Kammer J

gelangen die Gase durch das Rohr K in das Gefäß V, welches in Fig. 6, Taf. II besonders

abgebildet ist, und aus lezterem treten die nicht verdichteten Dämpfe und Gase durch

die Röhre L in die fünfte Kammer M an derem oberen Ende ein. Endlich leitet sie das Rohr N in den Refrigerator Q, aus

welchem die unverdichteten Gase durch das Zugrohr O in

die Luft entweichen.

Die sauren Flüssigkeiten oder die Schwefelsäure sammelt sich in der großen Kammer G (Fig. 1, Taf. II), aus

welcher man sie in die bleiernen Concentrations-Pfannen abzieht. Die in der

zweiten Kammer E befindliche Schwefelsäure, welche viel

Salpetersäure enthält, zieht man, um sie von lezterer zu befreien, in die erste

Kammer C ab, zu welchem Zwek die kleine Röhre u beide Kammern verbindet. Aus der ersten Kammer C wird die Schwefelsäure dann in die große Kammer G vermittelst der kleinen Röhre g abgelassen.

Wie man aus der Zeichnung sieht, befindet sich der Boden der zwei ersten Kammern fast

1 1/2 Meter über dem Boden der großen Kammer; diese Einrichtung ist deßhalb

getroffen, damit die Schwefelsäure bei ihrem Uebergang in die dritte Kammer, während

sie in einer gewissen Höhe auf deren Boden herablauft, nicht nur mit den Gasen in

innigere Berührung kommen kann, sondern auch eine Bewegung der ganzen

Flüssigkeitsmasse dieser Kammer veranlassen muß.

Aus der fünften Kammer wird die Schwefelsäure in die vierte und aus dieser in die

dritte oder Hauptkammer abgelassen. In lezterer Kammer muß die Säure bei einem guten

Verlauf der Fabrication 52° B. stark werden.

Dimensionen der Apparate.

Wir wollen hier nur von den wesentlichen Vorrichtungen die Dimensionen anführen, da

alle Maaße in den Abbildungen eingeschrieben sind.

I. Kammer. Höhe 5 Meter; Breite 3 1/4, Meter; Länge 6

Met.; Inhalt 97 1/2 Kubikmeter.

II. Kammer. Deßgleichen.

III. Kammer. Höhe 6 1/2 Met.; Breite 13 Met.; Länge 26

Met.; Inhalt 2200 Kubikmeter.

IV. Kammer. Höhe 6 Met.; Breite 5 1/2 Met.; Länge 7 Met.;

Inhalt 231 Kubikm.

V. Kammer. Gleiche Dimensionen.

Röhren. — Die Röhre, welche die Gase aus dem

Verbrennungsofen in die erste Kammer leitet, ist wenigstens 7 Meter hoch und hat 1

Met. im Durchmesser; der Durchmesser der Verbindungsröhre zwischen der ersten und

zweiten Kammer ist 0,80 Met.; zwischen der zweiten und dritten ebenfalls 0,80 M.;

zwischen der dritten und vierten 0,60 M.; zwischen der vierten und fünften 0,50 M.;

derjenige des Abzugrohrs 0 für die Gase ist 0,35 M.

Materialien und Producte.

Schwefel. – In der beschriebenen

Kammern-Verbindung kann man in 24 Stunden 10000 Kilogr. Schwefelsäure

erzeugen, gewöhnlich aber erhält man weniger; als Grundlage muß man annehmen, daß 30

Kil. Schwefel durch 1000 Kubikfuß Luft verbrannt werden können; nun beträgt der

Inhalt aller fünf Kammern 80000 Kubikfuß; folglich werden in 24 Stunden 2400 Kilogr.

oder stündlich 100 Kilogr. Schwefel verbraucht. Die Menge der täglich von lezterem

Quantum erzeugten (concentrirten) Schwefelsäure wechselt zwischen 308, 310 und

selbst 320 Kilogr., je nachdem die Einrichtung des Apparats und seine Direktion eine

mehr oder weniger vollkommene ist. Nimmt man die Mittelzahl, nämlich 310 Säure auf

100 Schwefel an, so gewinnt man in 24 Stunden beinahe 7500 Kilogr. Schwefelsäure.

Bisweilen finden es die Fabrikanten in ihrem Interesse, mit Aufopferung von Schwefel

innerhalb einer gewissen Zeit eine größere Menge Säure zu produciren.

Salpetersäure. – Es wurde schon bemerkt, daß auf

1000 Kilogr. Schwefel meistens 100 Kilogr. Salpetersäure erforderlich sind; in gut

dirigirten Fabriken ist das Verhältniß jedoch ein geringeres und man braucht auf

2400 Kilogr. Schwefel selten über 192 Kilogr. Salpetersäure. Wenn innerhalb einer

gewissen Zeit mehr Schwefel verbrannt wird, ist unverhältnißmäßig mehr Salpetersäure

erforderlich.

Luft. – Von großem Einfluß auf den Verlauf der

Schwefelsäurebildung in den Kammern ist das geeignete Einströmen von Luft in den

Verbrennungsofen; auf 1 Kilogr. Schwefel sollen 8 Kubikmeter Luft kommen. Der Strom

kalter Luft in den Mantel, welcher das Gehäuse des Verbrennungsofens umgibt, läßt

sich mittelst der Zuglöcher desselben leicht dirigiren und dadurch die Temperatur

des Verbrennungsofens herabstimmen.

Schwefelsäure. – Die aus der großen Bleikammer

abgezogene Schwefelsäure hat 52° B.; sie wird in bleiernen Pfannen, welche

staffelweise neben einander angebracht sind, wie Fig. 7, 8, 9 und 10, Taf. III zeigen, bis

auf 60° B. concentrirt; nachdem sie diese Stärke erreicht hat (wo sie dann

bei fernerer Erhizung das Blei angreifen würde), concentrirt man sie vollends in der

Platindestillirblase auf 66° B.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel II. – Fig. 1 ist der

Längendurchschnitt und Fig. 2 der Grundriß der

fünf verbundenen Bleikammern mit allem Zugehör. Die Details wurden oben schon

beschrieben.

Fig. 3 ist der

Längendurchschnitt des Refrigerators (Abkühlapparats) Q

(Fig. 1)

und zwar nach der Linie XX von Fig. 4.

Fig. 4 ist der

Grundriß des Refrigerators nach der Linie YY von

Fig.

3.

Fig. 5 ist der

Querdurchschnitt des Refrigerators nach der Linie ZZ von Fig. 3 und 4.

Fig. 6 ist der

Querdurchschnitt des Gefäßes V in Fig. 1.

Fig. 7 ist der

senkrechte Durchschnitt des Gefäßes A mit Heber, welches

die Salpetersäure periodisch in die Kammer liefert;

Fig. 8 der

Grundriß desselben.

Fig. 9 zeigt

den im Zugrohr O (Fig. 1) angebrachten

Regulator von der Seite und Fig. 10 ist ein

senkrechter Durchschnitt durch den Mittelpunkt desselben.

Fig. 11 ist

der Grundriß des Regulators nach der Linie XX in

Fig. 9 und

10.

Fig. 12 ist

der Grundriß desselben nach der Linie YY in Fig. 9 und 10.

Tafel III. – Fig. 1 ist der senkrechte

Durchschnitt der Reihe von Flaschen, welche das Hebergefäß B (Fig.

7, Taf. II) mit Salpetersäure speisen.

A Flaschen oder Ballons von Steingut, welche durch die

Heber miteinander

verbunden sind; B Gefäß aus Steingut, in welches man die

Salpetersäure gießt, die sich dann in die Ballons A

hinüberzieht; C Hebergefäß; D Heber, welche die Ballons A miteinander

verbinden; der lezte Heber D, welcher die Säure in das

Hebergefäß C liefert, ist mit einem Schwimmer F versehen. G gläserne

Zwischenflasche, welche das Niveau der Salpetersäure in den Steingut-Ballons

A anzeigt. H Gabel,

welche den mit Schwimmer F versehenen Heber D hält. I Trichter, in

welchen die Säure aus dem Hebergefäß C lauft.

Fig. 2 ist der

Querdurchschnitt des Concentrations-Apparates mit seinem Ofen.

A die Platindestillirblase. B ihr Helm. C bleiernes Schlangenrohr; es

liegt in einem hölzernen, innen mit Blei gefutterten Kasten, welchen man mit

schwacher Schwefelsäure beschikt, um leztere nebenbei zu concentriren. D ist dieser als Kühler für das Schlangenrohr dienende

Bleikasten. E Ofen der zum Concentriren der Säure auf

60° B. dienenden Bleipfannen, aus welchen dieselbe dann in den Platinkessel

gelangt.

Fig. 3 zeigt

die in der zweiten Bleikammer E aufgestellten Schüsseln

mit Salpetersäure. Leztere lauft aus dem Hebergefäß durch die Röhre X in die erste Schüssel.

Fig. 4 ist ein

Theil der dritten Bleikammer G.

Fig. 5

erläutert die Befestigung der Deke der Bleikammern am Balkengerüst und Fig. 6 die

Befestigung ihrer Seitenwände.

Fig. 7 ist ein

Längendurchschnitt der zum Concentriren der Schwefelsäure auf 60° B.

dienenden Bleipfannen;

Fig. 8 ein

Querdurchschnitt dieses Concentrations-Apparats und seines Ofens nach der

Linie XX in Fig. 7 und 10.

Fig. 9 ist ein

Querdurchschnitt dieses Apparats und Ofens nach der Linie YY in Fig. 7 und 10.

A, A', A'' sind die Bleipfannen; die aus der Kammer

ablaufende Säure von 52° B. gelangt zuerst in die Pfanne A. F ist der gemeinschaftliche Feuerherd der drei

Pfannen; C der Aschenraum. B,

B sind die Züge unter den drei Bleipfannen, worin die

Verbrennungs-Producte bis zu ihrem Austritt in den Kamin circuliren. D Oeffnung in der Vorderseite der Pfannen A', A'', durch welche die Säure, so lange sie mit ihr

nicht in gleichem Niveau ist, ausläuft. E Baksteinmauer

unter den Eisenplatten, auf welchen die Bleipfannen liegen.

Fig. 11 ist

ein Durchschnitt des Concentrations-Apparats, woraus man die Communication

der Platinblase mit der anstoßenden Bleipfanne ersieht. A,

A (in Fig.

7 mit A'', A'' bezeichnet) ist die Bleipfanne,

worin die Schwefelsäure die Dichtigkeit von 60° B. erlangt;

a, a, a sind die gußeisernen Platten, worauf die Pfanne

liegt. B der Heber, womit die Säure aus der Bleipfanne

abgezogen wird; C ist ein Gefäß mit Schnabel, womit man

den Zufluß der Säure in den Platinkessel beliebig herstellen und unterbrechen kann,

indem man es mittelst der über eine Rolle gehenden Schnur höher oder tiefer stellt.

Durch die Rinne D läuft die Säure aus dem Gefäß C in den Heber E des

Platinkessels F. G ist der Helm des Platinkessels und

H ein Platinheber zum Abziehen der concentrirten

Schwefelsäure; I ist der Kühlkasten dieses Hebers und

J der Abziehhahn desselben. K Rost des Platinkessels; L Aschenraum

desselben. M Rost der Bleipfanne A: N Aschenraum desselben. O Feuerspielung der

Pfanne A. P Feuerspielung des Platinkessels F.

Die Details von Fig.

12 und 13 sind schon früher beschrieben worden.

E. D.