| Titel: | Verbesserte Buchdrukersezmaschine, worauf sich John Clay zu Cottingham in der Grafschaft York und Frederick Rosenborg zu Sculcoates in derselben Grafschaft am 27. Nov. 1840 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 86, Jahrgang 1842, Nr. LIV., S. 265 |

| Download: | XML |

LIV.

Verbesserte Buchdrukersezmaschine, worauf sich

John Clay zu

Cottingham in der Grafschaft York und Frederick Rosenborg zu Sculcoates in derselben

Grafschaft am 27. Nov. 1840 ein Patent

ertheilen ließen.Die etwas früher für die HHrn. Young und Delcambre patentirte

Sezmaschine ist im polytechn. Journal Bd.

LXXXII. S. 331 und Bd. LXXXV. S.

420 beschrieben.A. d. R.

Aus dem London Journal of arts. Mai 1842, S.

234.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Clay's und Rosenborg's verbesserte

Buchdrukersezmaschine.

Vorliegende Erfindung besteht in einer neu construirten Maschine, worin die in einer

gewissen Ordnung placirten Druklettern durch Anschlagen von Tasten mit den Fingern,

ähnlich dem Spiele auf einer Orgel, ausgeschieden und zur Bildung von Worten und

Säzen vereinigt werden.

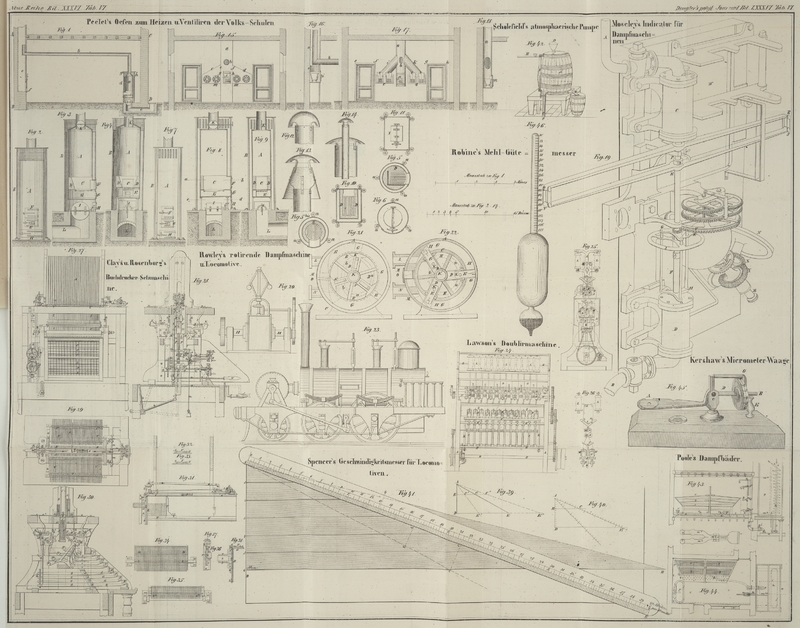

Fig. 27

stellt einen Frontaufriß und Fig. 28 eine Ansicht der

Maschine von der linken Seite dar, wobei ein Theil des hölzernen Gestelles im

Durchschnitte sichtbar ist; Fig. 29 ist eine obere

Ansicht der Maschine und Fig. 30 ein in

transversaler Richtung oder rechtwinkelig zu Fig. 27 durch die Mitte

der Maschine geführter Verticaldurchschnitt. In allen diesen Figuren bezeichnen

gleiche Buchstaben gleiche Theile des Mechanismus.

Nachdem man sich ein vollständiges Sortiment von. Lettern und Schriftzeichen, Antiqua

und Cursiv (Roman and Italic) verschafft hat, werden

sämmtliche Buchstaben oder Schriftzeichen von einerlei Art je in eine der

senkrechten Rinnen der an dem oberen Theile der Maschine befestigten Platten A oder B gelegt.

Wenn auf solche Weise die Rinnen der Platten A und B mit Lettern gefüllt sind, und zwar A, A, A mit Anfangsbuchstaben, B,

B, B mit kleinen Buchstaben u.s.w., so werden durch die Bewegungen der

Maschine diese Buchstaben oder Schriftzeichen der Reihe nach, wie es der Saz

erfordert, aus den Rinnen hervorgezogen.

Diese Bewegungen werden durch Anspielen gewisser vorn an der Maschine befindlicher

Tasten C, C, C oder D, D, D

mit den Fangern hervorgebracht. In Verbindung mit Hebeln sezen die Tasten den

Apparat auf folgende Weise in Wirksamkeit.

Aus dem Verticaldurchschnitte Fig. 30 wird die Gestalt

der mit den Tasten C und D

verbundenen Hebel c, c, c und d,

d, d am deutlichsten abzunehmen seyn. Diese Hebel hängen an den im

Holzgestelle befestigten Stangen e, e, e und wirken mit

ihren entgegengesezten Enden auf den Mechanismus, welcher die Lettern ausscheidet und

in die Kammer f leitet.

Angenommen, die Maschine sey gehörig mit Lettern versehen, so sezt sich der Sezer vor

die Maschine und drükt mit seinem Finger die besondere, einem gewissen Buchstaben

entsprechende Taste nieder. Soll z.B. ein Saz beginnen, so spielt er eine von den

Tasten C an, welche dem oberen Behälter oder den

Anfangsbuchstaben angehören. Die hinteren Theile der Hebel c sind aufwärts gebogen und coincidiren alle miteinander an ihren oberen

Theilen, sowohl in Hinsicht ihrer Form und Stellung, als auch ihrer longitudinalen

Anordnung. Jeder der genannten Hebel ist mit einem Gegengewichte g belastet.

Beim Niederdrüken der Taste C kommt zuerst der mit h bezeichnete Theil des Hebels c gegen den Rand einer schnekenförmigen (snail-formed) Stange E in Wirksamkeit,

die sich längs der Maschine erstrekt. Diese Stange E ist

an ihren Enden um Zapfen, welche in das Gestell eingelassen sind, drehbar; von ihrem

einen Ende aus erstrekt sich ein Hebel i. Mit diesem

Hebel ist durch einen Stift eine senkrechte Stange k in

Verbindung gebracht, deren Länge sich vermittelst einer Schraube adjustiren läßt.

Die Wirksamkeit dieser Stange läßt sich am besten aus der Frontansicht Fig. 27 oder

aus dem ungefähr durch die Mitte der Maschine geführten partiellen

Längendurchschnitt Fig. 31 abnehmen.

Das obere Ende der Stange k steht mit einem kleinen Arm

l in Verbindung, der sich von einer transversalen

Achse m aus erstrekt; diese Achse ist am deutlichsten in

dem Grundrisse Fig.

29 sichtbar. An der Achse m befindet sich ein

Arm n mit einem gezahnten Sector (Fig. 27, 29 und 31), welcher in ein an

der kleinen Achse p sizendes Getriebe o greift. Die Achse p

enthält außerdem ein Stirnrad q, welches in ein an der

Achse der Rolle s befindliches Getriebe r greift. An diese Rolle sind die beiden Enden einer am

deutlichsten in Fig. 31 sichtbaren Schnur t, t befestigt. Die

Schnur geht über eine Leitungsrolle j und ist an einen

verschiebbaren Theil F, Führer genannt, befestigt.

Dieser Fig.

32 und 33 abgesondert dargestellte Führer bewegt sich längs der horizontalen

Fläche oder Rinne G, G, um sämmtliche Typen, nachdem sie

in die Rinne G gebracht worden sind, dem am Ende

derselben befindlichen, der gewöhnlichen Sezbüchse entsprechenden Behältniß

zuzuführen.

Die Operation des Hebels c, wodurch sämmtliche Typen a aus der Rinne A auf die

Horizontalfläche oder in den Canal G gebracht werden, wo

sie in den Wirkungskreis des Führers kommen, ist folgende. Das obere Ende u des Hebels c, Fig. 30, kommt

in Folge der Depression der Taste mit dem Ende eines Fig. 30 und 34 sichtbaren

Schiebers H in Berührung; es ist eine ganze Reihe solcher Schieber

vorhanden, die sämmtlichen Tasten entsprechen. Das andere Ende des Schiebers H drükt gegen die Schulter des verticalen Hebels i, dessen Ende durch ein in der horizontalen Stange v befindliches Loch geht. Durch diese Stange (man denke

sich eine ganze den Tasten entsprechende Reihe derselben) wild die Letter a aus ihrem Canal heraus in den Canal G gestoßen, und von da auf die unten näher zu

beschreibende Weise nach der Kammer f geleitet.

Nachdem wir die Construction und Anordnung der wirksamen Theile einer Taftenreihe

erläutert haben, gehen wir jezt zur Beschreibung der Operation des Sezens über.

Gesezt, eine der Tasten C werde mit dem Finger

niedergedrükt, so drängt zunächst der Theil h des Hebels

c den Rand der Schnekenschiene E zurük und veranlaßt dadurch den Arm i die Stange k nieder zu

ziehen. Mit dieser Stange sinkt auch der Arm 1 und veranlaßt die Drehung der Achse

m, in deren Folge der gezahnte Sector m in die Höhe geht und das Getriebe o in Umdrehung sezt. Mit diesem Getriebe o dreht sich auch das an der Achse p befindliche Stirnrad q,

welches das Getriebe r und die Rolle s in Umdrehung sezt. Dadurch wird die Schnur t, t angezogen und der Führer F auf der Ebene G aus dem Zustande der Ruhe

nach der linken Seite der Ebene in eine Lage geschoben, in welcher er die Letter

ergreifen und nach dem Recipienten hinführen kann.

Indem nun das obere Ende u des Hebels c den Schieber H

zurükdrängt, veranlaßt es den senkrechten Hebel i, die

Stange v vorwärts zu bewegen, so daß die untere Type der

Columne a durch die an dem Boden der Platte A befindliche Oeffnung nach der Horizontalebene G hingestoßen wird.

Zieht man nun den Finger von der Taste C hinweg, so wird

der Hebel c durch sein Gewicht g in die Ruhe zurükgebracht, worauf eine gebogene Feder w auch die Lage des verticalen Hebels i wieder herstellt und die Stoßstange wieder zurük

zieht. Zu gleicher Zeit ertheilt die Spannung einer zusammengewundenen, an der Achse

p befestigten Feder x

vermittelst des Rades und Getriebes q und r der Rolle s eine

rükgängige Bewegung, und veranlaßt dadurch die Schnur t

den Führer F nach seiner Ruhestelle zurükzutreiben und

die auf der Fläche G befindliche Letter a nach dem Recipienten oder der Oeffnung der Kammer f hinzuschieben.

Es ist hier zu bemerken, daß der Führer F auf der

horizontalen Ebene G nicht weiter zurükgeschoben werden

sollte, als absolut nöthig ist, um die Letter zu ergreifen, an welcher Stelle dieser

Ebene sie auch liegen möge; ihre Lage auf der Ebene G

hängt von der Anordnung der verschiedenen Typen in den Canälen der Platten A

oder B ab. Die Entfernung, bis auf welche der Führer bei

jedem Hube zurükgeschoben wird, erhält dadurch die nöthige Regulirung, daß die

Längen der respectiven Schieber H je nach dem Abstande

von dem Ende der Ebene der Typencolumne, womit der Schieber in Verbindung steht,

sich ändern.

Die mit dem Unterkasten oder den kleinen Lettern correspondirenden Operationen der

Tasten sind ganz dieselben wie die mit dem Oberkasten correspondirenden.

Die zu dem Unterlasten oder den kleinen Buchstaben gehörenden Tasten D, D, D sind an die Hebel d, d,

d befestigt, welche um die Stangen e, e, e

drehbar sind. Die Enden der längeren Arme dieser Hebel d, d,

d gleiten durch Schlize von bestimmter Länge, die in einer verticalen

Platte K angebracht sind; in der Nähe dieser Hebelenden

sind Löcher angebracht, welche zur Aufnahme der unteren Enden der senkrechten

Schieber L dienen; leztere werden oben durch einen Kamm

y geleitet.

Beim Anschlagen irgend einer der Tasten D hebt der Heber

d den Schieber L so weit

als es der Schliz in der Platte K erlaubt, und veranlaßt

die Schulter h* den Rand der Schnekenstange E* zu heben, welche ihrerseits den Arm i* und die senkrechte Stange k* niederdrükt. Diese Stange k* drükt gegen

den Arm l*, Fig. 29, und ertheilt der

transversalen Achse m eine Drehung; dadurch wird die

Rolle s umgetrieben, so daß nun die Schnur t den Führer F auf die

bereits erläuterte Weise auf der horizontalen Fläche G

in Thätigkeit sezt. Beim Steigen des Schiebers L kommt

sein oberes Ende v* gegen den kürzeren Arm des

verticalen Hebels I'', von dem Fig. 35 einen

abgesonderten Horizontaldurchschnitt liefert, in Wirksamkeit; dieser Hebel schiebt

die Stoßstange v* vorwärts, welche eine Letter b aus der Platte B nach der

Horizontalebene G stößt, von wo aus dieselbe durch den

Führer F auf die oben beschriebene Weise nach dem

Recipienten gebracht wird.

Der Mechanismus, wodurch die Lettern der Reihe nach in Linien und diese Linien in

Columnen geordnet werden, ist folgender:

An dem Ende der horizontalen Ebene G sind sämmtliche

verticalen Schieber angeordnet, wodurch eine verticale Vertiefung gebildet wird,

welche zur Aufnahme der aufeinander folgenden Lettern für eine Zeile dient (siehe

z, Fig. 31). Der Mechanismus

dieses Theils des Apparates ist in der Endansicht Fig. 28 vollständig

dargestellt, er soll außerdem mit Hülfe besonderer Figuren noch näher erläutert

werden.

Durch die Mitte der Maschine, unmittelbar unter der horizontalen Ebene G erstrekt sich der Länge nach eine rectanguläre Kammer, welche zur

Aufnahme des Sazes bestimmt ist. Die Seiten dieser Kammer werden durch parallele

Platten f, f gebildet, welche in solchen Abständen von

einander eingesezt sind, daß sie einen etwas längeren Raum als die Länge einer Type

zwischen sich fassen, welcher in der Reihenfolge des Sazes die Letterzeilen

aufnimmt. Der Boden der Kammer ist flach und entspricht der Seite der

Letterncolumne.

An der linken Seite der Maschine (Fig. 28) ist eine Platte

M, M befestigt, in welcher sich eine Oeffnung

befindet, die mit dem offenen Ende der Sezkammer f, f

coincidirt; an dieser Platte sind zwei parallele Stüke N,

N mit schwalbenschwanzförmigen inneren Kanten befestigt, zwischen denen ein

Schieber o, o gleitet. Diesen Schieber stellen die Figuren 36,

37 und

38 in

verschiedenen Lagen dar. An derselben Platte sind weiter unten zwei Leisten P, P befestigt, zwischen denen eine Schieberplatte Q sich auf- und nieder bewegen läßt. Vorn an

dieser Schieberplatte befindet sich eine Zahnstange, um dieselbe vermittelst eines

eingreifenden Getriebes zu heben oder zu senken. Hinter der Schieberplatte Q ist ferner in derselben verticalen Rinne eine

verschiebbare Gabel R angebracht, die den Zwek hat, für

die am oberen Rande der Platte Q aufzuschichtenden

Lettern eine Rükwand zu bilden (Fig. 37 und 38).

Wenn der Saz einer Zeile begonnen hat, so wird der Schieber O wie Fig. 28 zeigt, an seine Stelle gebracht und der gabelförmige Schieber bis

an das obere Ende seines Einschnittes erhoben, indem man die unten an der Maschine

befindliche Handhabe und Stange a, a einwärts stößt.

Diese Stange steht mit einem Winkelhebel b, b in

Verbindung, mit dessen Ende eine senkrechte Stange c

articulirt, die mit dem unteren Ende der Gabel R

verbunden ist. Ist dieß geschehen, so wird auch die Schieberplatte Q folgendermaßen in ihrem Einschnitte in die Höhe

gehoben.

Der Sezer dreht vermittelst einer Kurbel d die Achse d, d, an der sich ein Stirnrad e befindet, welches in ein Getriebe f greift.

An der Achse des Getriebes f sizt eine Rolle g, ein Sperrrad h und ein

Getriebe i, welches in die an der Vorderseite der

Schieberplatte Q befestigte Zahnstange k greift. Durch Umdrehung der Kurbel und Achse d wird demnach die Schieberplatte Q in die Höhe gebracht und stille gestellt, wenn ihr oberer Rand mit der

horizontalen Fläche G coincidirt, indem ein kleiner, an

der Seite der Zahnstange befestigter Vorsprung l gegen

den unteren Theil des Schiebers O stößt.

In dieser Lage wird die Schieberplatte Q durch eine mit

einem leichten Gewichte belastete, um die Rolle g

geschlagene Schnur m erhalten. Wenn aber dieses Gewicht

in Folge eines gegen den oberen Rand der Platte Q ausgeübten

Drukes überwältigt wird, was beim Niederlegen der successiven Lettern der Fall ist,

so muß die Platte nochwendig niedersteigen. Angenommen nun, eine der Lettern a sey durch den Führer F

längs der Horizontalebene G nach dem an der linken Seite

dieser Ebene befindlichen Einschnitt f gebracht worden,

so stüzt sich die Letter gegen den oberen Rand der verticalen Schieberplatte Q.

Wird durch den Sezer die nächste Taste angeschlagen, so dreht sich die Achse m (Fig. 29 und 31) auf die

beschriebene Weise ein wenig, und ein von der Achse m

aus sich erstrekender, mit einer Stange o, o, Fig. 31,

verbundener Arm schiebt diese Stange etwas nach der linken Seite zu. Die Stange o wirkt mit ihrem linker Hand liegenden Ende auf den

einen Arm einer Kurbel p, welche an einer kleinen

Federachse (Fig.

28 und 31) befestigt ist; der andere Arm dieser Kurbel steht mit einem

senkrechten Schieber q in Verbindung, welcher

unmittelbar über der Vertiefung, worin die Letter liegt, angeordnet ist. Aus dieser

Einrichtung geht hervor, daß eine leichte, der Achse m

ertheilte Drehung den Schieber q niederdrüken wird; und

diese Bewegung reicht hin, die Letter unter das Niveau der Ebene niederzustoßen und

für die nächste Letter Plaz zu machen.

Die mit einem leichten Gewicht belastete Schnur m hält,

wie gesagt, die Schieberplatte Q in ihrem Einschnitt in

der Höhe; der bei jedem Taftenschlag auf die Letter wirkende Druk des obern

Schiebers q jedoch drängt sowohl die Letter, als auch

die Platte Q hinab, und zwar um einen Abstand gleich der

Dike der niedergelegten Letter; in dieser Lage wird die Platte durch die in das

Sperrrad h greifenden Sperrkegel r gehalten.

Auf diese Weise kommen durch das successive Anspielen der Tasten die Lettern aus den

Rinnen der Platten A und B

hervor und legen sich, nachdem sie längs der Horizontalfläche G geglitten, eine auf die andere in die senkrechte Rinne f, bis eine Zeile complet ist; die Länge der leztern

wird durch einen an der Achse d befindlichen Zeiger s, welcher sich über einem graduirten Zifferblatte

dreht, angezeigt (Fig. 27 und 28).

Um auf gleiche Weise eine zweite Letternzeile in den verticalen Canal abzulegen, muß

die erste bereits gebildete aus dem Wege geschafft werden. Zu dem Ende muß sie vor

allem bis zu gleicher Höhe mit dem Boden der Sezkammer niedergelassen werden, wie

Fig. 30

zeigt. Um dieses zu bewerkstelligen, löst der Sezer vermittelst einer Kurbel u die Sperrkegel r von dem

Sperrrade h aus, und durch Umdrehung der Achse d senkt er die Schieberplatte so weit herab, bis das

Stük l mit dem Stifte v in

Berührung kommt, zum Zeichen, daß der Boden der Letternreihe nun in gleicher Höhe mit dem Boden der

Sezkammer sich befindet.

Am Boden der Sezkammer befindet sich eine lange flache Schiene T, auf welcher, wie in einem Winkelhaken, die Letterncolumne

aufgeschichtet wird. Als Rükwand für die Letterncolumne dient das senkrechte Stük

U, welches sich in einer schwalbenschwanzförmigen

Nut in dem Maaße zurükschieben läßt, als sich die Letternreihen in der Kammer

bilden.

Beim Beginn des Sezens muß der Theil U bis dicht an die

Rükseite der Gabel R vorgeschoben werden. Nachdem nun

die erste Zeile auf dem obern Rande der Schieberplatte aufgeschichtet und die Zeile

in die mit der Kammer coincidirende Lage gebracht worden ist (Fig. 30), so nimmt man

die Gabel R aus dem Einschnitt f, indem man die Handhabe a herauszieht.

Sodann schiebt man eine andere Handhabe w einwärts,

wodurch die verticale Welle x gedreht wird; ein an dem

obern Theil dieser Welle befindlicher Zahn greift in eine Gabel y; leztere ist an der Seite eines Schiebers z angebracht, welcher sich in dem Schieber o nach horizontaler Richtung bewegt. Diese Schieber o und z sind Fig. 28 an den in der

Maschine ihnen angewiesenen Pläzen und Fig. 36 und 37 abgesondert

dargestellt. Fig.

36 liefert eine Frontansicht und Fig. 37 einen

Seitendurchschnitt dieser Schieber.

An seiner hinteren Seite besizt der Schieber z, z zwei

verticale Rippen oder Leisten, welche durch lange, in der hinteren Platte o befindliche Schlize gleiten. Wenn nun der gabelförmige

Hebel y durch Drehen der Welle x auf die beschriebene Weise in Thätigkeit gesezt wird, so werden die

beiden Leisten des Schiebers z durch die Rükseite der

Platte o vorgeschoben, um die Letternreihe aus der

Vertiefung f herauszubringen und gegen die Fläche des

aufrechten Theils U in der Sezkammer anzulehnen.

Ist dieß geschehen, so läßt man die Gabel R wieder

steigen, wobei sie zwischen den Rippen des Schiebers z

in die Höhe geht; vor der Letternreihe bleibt sie sodann stehen, um eine neue, in

die Vertiefung f abzulegende Reihe in Empfang zu

nehmen.

Beim Zurükziehen der Handhabe w ziehen sich die Leisten

des Schiebers z in die Platte o zurük und die Vertiefung f wird frei.

Hierauf muß die Schieberplatte Q, wie oben, gehoben

werden, um zur Bildung der nächsten Zeile die auf einander folgenden Lettern in

Empfang zu nehmen.

Die auf solche Weise gebildeten Zeilen werden in Gestalt einer Columne in die Kammer

gedrängt, wobei die Rükwand U nach Maßgabe der sich

vermehrenden Zeilen zurüktritt. Um zu wissen, wie viele Zeilen sich bereits in der Kammer befinden,

bedient man sich eines graduirten Zifferblattes Fig. 27 und 28, auf dem

sich ein an der Achse 2, 2 sizender Zeiger bewegt. An dem anderen Ende dieser Achse

ist ein Sperrrad 3 angebracht, welches durch einen an dem Ende eines kleinen Hebels

5 befestigten Sperrkegel 4 in Thätigkeit gesezt wird; an dem anderen Ende dieses

Hebels 5 befindet sich eine Gabel, die mit einem an der senkrechten Achse x sizenden Zahn in Verbindung steht. So oft nun diese

Achse x gedreht wird, was bei der jedesmaligen

Wegschaffung einer Zeile in die Sezkammer geschieht, bewegt sich das Sperrrad 3 um

einen Zahn weiter und zeigt daher vermittelst des Zeigers die Anzahl der in die

Sezkammer übergegangenen Zeilen an. Ist die Columne fertig, so zieht man die Schiene

T mit dem Theile U

heraus und legt den Saz zur Weiterbeförderung auf einen Tisch.

Bei der Geschwindigkeit, womit der Führer F längs der

Horizontalebene G vorgeschoben wird, würde wohl die

Letter hie und da umgewendet oder von der Fläche herabgeworfen werden können. Um

diesem Uebelstande abzuhelfen, befinden sich am vorderen Theile des Führers F zwei kleine Klinken 6,6, Fig. 29, 32 und 33. Diese Klinken gehen,

wenn der Führer die Letter erreicht hat, über dieselbe hinweg und halten sie in

ihrer richtigen Lage fest. So wie nun die Leiter unmittelbar über der Vertiefung f angekommen ist, werden die Klinken durch zwei kleine,

in Fig. 37

und 38

sichtbare Platten 7, 7 in die Höhe gehoben, worauf die Letter in der senkrechten

Vertiefung f zurükbleibt und der Führer, ohne die Letter

zu berühren, zurükkehren kann.

Tafeln