| Titel: | Apparat zur Fabrication von Glaubersalz und Chlor, worauf sich Julius Seybell, Chemiker im Golden Square, Westminster, Grafschaft Middlesex, am 31. März 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 86, Jahrgang 1842, Nr. LXXVIII., S. 345 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Apparat zur Fabrication von Glaubersalz und

Chlor, worauf sich Julius

Seybell, Chemiker im Golden Square, Westminster, Grafschaft Middlesex, am

31. Maͤrz 1842 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1842,

S. 285.

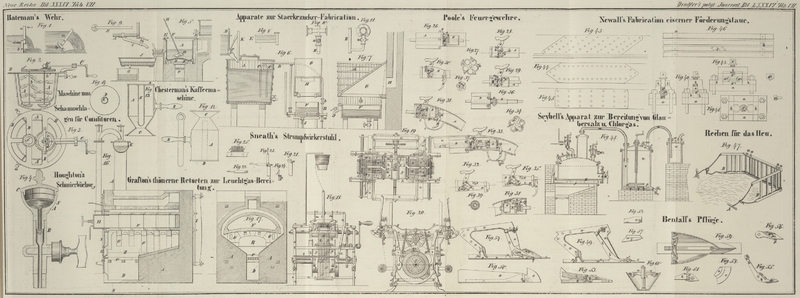

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Seybell's Apparat zur Fabrication von Glaubersalz und

Chlor.

Meine Erfindung besteht 1) in der Fabrication von Glaubersalz durch Zersezung von

Kochsalz mittelst Schwefelsäure in geschlossenen Gefäßen, welche aus Blei verfertigt

oder damit gefüttert sind und von Außen erhizt werden; 2) in der Bereitung von

Chlorgas, durch Einwirkung salzsaurer Dämpfe auf in Wasser untergetauchten

Braunstein.

Beschreibung der Abbildung. In Fig. 48 ist a, a das bleierne Gefäß oder die Retorte, worin das

Glaubersalz durch Zersezung von Kochsalz mit Schwefelsäure erzeugt wird. b ist ein Mannsloch mit einem Dekel, durch welches die

Retorte mit Kochsalz beschikt wird. Nachdem der Dekel durch Klemmschrauben oder auf

andere Weise gehörig befestigt worden ist, beginnt der Proceß der Zersezung. c ist ein Rohr, welches in den Schornstein geleitet ist;

es wird durch ein Ventil geschlossen, wenn der Proceß der Zersezung vorgenommen

wird. d ist ein Rohr, welches in einen Behälter mit

Schwefelsäure von 1,71 spec. Gew. geht; es ist mit einem Ventil versehen, wodurch es

abgesperrt wird, wenn die gehörige Menge Säure in die Retorte a, a ausgelaufen ist. Bei e kann der Inhalt

der Retorte ausgeleert werden; diese Oeffnung ist mit einem bleiernen Dekel f versehen, an welchen der eiserne Rahmen g mittelst der Schraube h,

die durch den Griff i geht, fest angedrükt wird, wenn

sie geschlossen werden soll. Die Retorte a, a steht in

einem eisernen Gefäß j, j, welches Oehl oder eine andere

geeignete Flüssigkeit enthält, durch welche die Hize an die Retorte übertragen wird;

das Gefäß j ist nämlich mit einem falschen Boden k versehen, welcher durchlöchert ist, so daß das

erhizende Medium mit dem Boden der Retorte a in

Berührung kommen kann. Das Gefäß j wird in einem Ofen

erhizt, dessen in den Schornstein führendes Rauchrohr mit einem Dämpfer versehen

seyn muß, damit man die Hize vollkommen in der Gewalt hat. Die Retorte a wird aus diken Bleiplatten verfertigt, welche man

durch Schmelzen des Metalls auf bekannte Weise mit einander verbindet. Am besten ist

es immer, wenn die Retorte a ganz aus Blei von

hinreichender Stärke besteht; doch kann ihr Boden auch aus dünnerem Bleiblech bestehen, wenn

man dasselbe äußerlich durch Eisen verstärkt; die Temperatur, auf welche die Retorte

a erhizt wird, braucht nie 330° F.

(132° R.) zu übersteigen; im Oehlbad muß daher ein Thermometer angebracht

seyn, damit sich der Arbeiter überzeugen kann, daß die Temperatur jenen Grad nicht

überschreitet; er darf die Hize nur allmählich steigern, bis sie 300° F.

(119° R.) beträgt und soll sie auf diesem Grad erhalten, bis der Proceß

beinahe beendigt ist. Um die Operation zu beginnen, bringt man in die Retorte a 20 Cntr. Kochsalz und nachdem man dann den Dekel über

dem Mannsloch befestigt hat, läßt man 30 Cntr. Schwefelsäure von 1,71 spec. Gew.

hineinlaufen; während des Einlaufens der Säure muß das Ventil des in den Schornstein

führenden Rohrs offen beiben, und es wird erst geschlossen, nachdem alle Säure in

die Retorte geflossen ist, worauf die salzsauren Dämpft durch das Rohr m in das Gefäß n überziehen,

um dort Chlor zu erzeugen. Der Arbeiter muß die Hize des Feuers sogleich mäßigen,

wenn er an der Röhre m horchend bemerkt, daß Flüssigkeit

durch dieselbe übergeht; sollte das Dämpfen des Feuers nicht ausreichen, so muß er

für kurze Zeit das Ventil des in den Schornstein führenden Rohrs öffnen. Bei

gehöriger Aufmerksamkeit und Sorgfalt tritt dieser Umstand jedoch nicht ein.

Ich gehe nun auf den zweiten Theil meiner Erfindung über. Um Chlor zu erzeugen, hat

man schon früher die Methode versucht, salzsaures Gas auf befeuchteten Braunstein

einwirken zu lassen; man füllte nämlich ein Gefäß mit Braunsteinstüken und ließ dann

beständig Wasser hineintropfen, um leztere feucht zu erhalten; allein dieses

Verfahren gelang niemals. Ich operire hingegen auf die Art, daß ich den Braunstein

in Wasser untergetaucht anwende und die salzsauren Dämpfe unter dem Wasser einleite,

so daß das erzeugte Chlor durch das Wasser aufsteigt und dann durch eine Röhre oben

aus dem Behälter entweicht. n ist ein mit feuerfestem

Thon oder Steingutplatten gefüttertes Gefäß, welches also der Einwirkung der Säure

widerstehen kann. Die Röhre m ist mit einer Röhre aus

Steingut o verbunden, und leztere an ihrem unteren Ende

mit einem hohlen Ring p, welcher um seine innere Fläche

herum (bei q, q) mit einer Anzahl kleiner Löcher

versehen ist. Dadurch können die salzsauren Dämpfe unter das Wasser und den

Braunstein geleitet werden. Der Braunstein wird von Zeit zu Zeit durch einen

geeigneten Rührer z bewegt, welcher aus Eisen verfertigt

und mit Blei überzogen seyn kann; seine Achse geht durch eine Stopfbüchse r. Bei s kann der Inhalt des

Gefäßes nach Beendigung des Processes ausgeleert werden. t ist ein Mannsloch, um das Gefäß mit gemahlenem Braunstein und Wasser zu beschiken. Durch

die Röhre v wird das Chlorgas aus dem Gefäße n in das Gefäß u geleitet,

welches ebenfalls mit Steingut oder feuerfestem Thon gefüttert ist; in dem Gefäß u streicht das Gas durch Wasser, um gereinigt zu werden,

und man kann es dann noch in einem zweiten Gefäß u

waschen, wobei man in jedes eine Portion Braunstein (10 Pfd.) bringt, wenn das Chlor

zur Fabrication von Bleichpulver benuzt wird. In das Gefäß n bringe ich 7 Cntr. Braunstem (welcher 62 Proc. Mangansuperoxyd enthält)

und 11 bis 12 Cntr. Wasser (dieß ist das Verhältniß zur Beschikung der Retorte a, a), worauf ich das Mannsloch schließe. Die

Beschikungen sind in beiläufig fünfzehn Stunden verarbeitet und man muß während

dieser Zeit den Proceß so gleichförmig als möglich zu unterhalten suchen. w ist ein Pflok im Gefäß u,

damit man nach Beendigung des Processes das Wasser mittelst eines Hebers aus

demselben abziehen kann; dieses Wasser wird das nächstemal in das Gefäß n gebracht. Der Arbeiter kann sich an dem

Pflok-Loch gegen das Ende des Processes versichern, ob noch Chlorgas

übergeht; ist dieß nicht mehr der Fall, so muß er den Rührer drehen, um den

Braunstein im Wasser zu zertheilen; geht kein Chlor mehr über, so ist die Arbeit

beendigt. Bei einiger Uebung kann der Arbeiter durch Horchen an der Röhre v leicht beurtheilen, ob der Proceß regelmäßig verläuftverlauft. Findet er durch das rasche Aufsteigen der Gasblasen im Gefäße u, daß die Reaction im Gefäße n zu stark ist, so hört er auf umzurühren, und wenn dadurch die Wirkung

nicht hinreichend gemäßigt wird, so muß er das Feuer dämpfen. Sind die Beschikungen

aufgearbeitet, so wird das Feuer ausgelöscht und das Glaubersalz aus der Retorte a abgezogen, nachdem vorher das Ventil des in den

Schornstein führenden Rohrs geöffnet worden ist. Das Glaubersalz wird dann in einem

gewöhnlichen Flammofen mit Zusaz von 9 bis 10 Cntr. Kochsalz calcinirt. Der Inhalt

des Gefäßes n wird ebenfalls entleert; zuvor aber thut

man gut, eine Portion Kalkmilch in dieses Gefäß zu schütten und den Inhalt

aufzurühren, weil derselbe dann in beiläufig zehn Minuten ohne Belästigung der

Arbeiter abgezogen werden kann.

Tafeln