| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication des Spiegelglases, worauf sich Joseph Crosfield, Seifenfabrikant zu Warrington in der Grafschaft Lancaster, am 25. März 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 86, Jahrgang 1842, Nr. CIII., S. 424 |

| Download: | XML |

CIII.

Verbesserungen in der Fabrication des

Spiegelglases, worauf sich Joseph

Crosfield, Seifenfabrikant zu Warrington in der Grafschaft Lancaster, am

25. Maͤrz 1840 ein Patent ertheilen

ließ.Man vergl. Bessemer's im polytechn. Journal Bd. LXXXVI. S. 182 beschriebene

Verbesserungen in der Spiegelglas-Fabrication.A. d. R.

Aus dem London Journal of arts, August 1842, S.

23.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Crosfield's Fabrication des Spiegelglases.

Vorliegende Verbesserungen bestehen erstens in einer ökonomischeren Anwendung des

Brennmaterials zum Schmelzen der rohen Materialien, woraus das Glas besteht. Diese

Operation geht in einem Flammofen, d.h. in einem Ofen vor sich, welcher denjenigen

gleicht, wie man sie zum Schmelzen des Kupfers oder anderer Erze oder zum

Umschmelzen des Gußeisens anwendet. Das geschmolzene Glas läßt man dann in einen

gewöhnlichen thönernen Glashafen auslaufen.

Die Flammösen können entweder mit gewöhnlichen Glasöfen in Verbindung gebracht, oder

die Einrichtung kann so getroffen werden, daß jeder Hafen seinen eigenen Ofen

besizt; auch kann diese Schmelzmethode entweder auf einen festen oder einen

beweglichen Schmelzhafen angewendet werden.

Zweitens, in der Anordnung von vier rechtwinkelig zu einander gestellten

Schleifbänken zum Schleifen des Spiegelglases, deren Obergestelle gleichzeitig durch

einen Krummzapfen in Bewegung gesezt werden, wobei sich der untere Stein mittelst

Rädern auf einer Eisenbahn bewegt. Diese entweder durch die Hand oder durch

mechanische Hülfsmittel vor- und rükwärts erfolgende Bewegung bringt den

Vortheil, daß man beim Schleifen großer Glasplatten die Stellung des Oberkastens

nicht zu verändern braucht.

Drittens, mit Bezug auf die Polirmaschinen, in der Anwendung einer größeren Anzahl

von Polirstangen, als bisher üblich war; vier Polirstangen wird indessen der Vorzug

gegeben. Hieraus ergibt sich der Vortheil, daß eine größere Quantität Glases in

derselben Zeit fertig gemacht werden kann, als mit der gleichen Anzahl Polirbänken,

die jedoch nur mit zwei Polirstangen versehen sind.

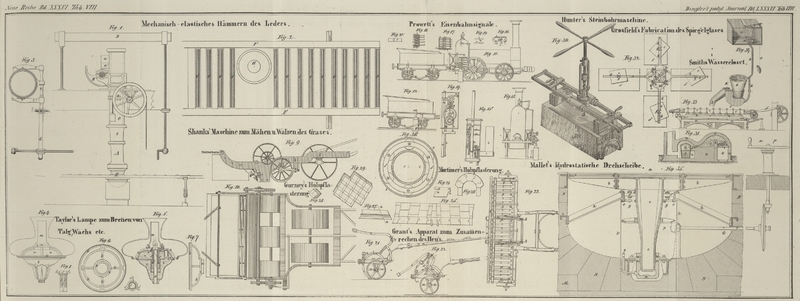

Fig. 31

stellt einen senkrechten Längendurchschnitt des Schmelzofens a, a, a, a dar; b ist die Brüke, welche das

Feuer von den Materialien trennt; c der Rost und d der Aschenfall. Das Material wird auf den geneigten

Boden des Ofens bei e geschüttet und fließt, wenn es ins

Schmelzen kommt, durch die Thonröhre f in den ebenfalls

in dem Ofen befindlichen und von demselben erhizten Hafen g. Bei h befindet sich eine

Hülfs-Feuerstelle zum Erhizen des Hafens.

Fig. 32 ist

der Grundriß einer Schleifmaschine, welcher die verbesserte Einrichtung der

Schleifbänke erläutern soll. a, a ist der Schwungrahmen;

b, b sind die Kurbeln am Fundamente; c, c die Kurbeln am Schwungrahmen; d, d Lenkstangen mit Schlizen, in denen die Reiber e, e mit den obern Glastafeln sich verschieben lassen;

f, f steinerne Platten, auf denen die untern

Glastafeln ruhen; g, g Centralzapfen mit Schlizen zur

Adjustirung der Reibzeuge e, e: h, h Scharniere zur

Verbindung der Lenkstangen d, d mit dem Schwungrahmen

a, a. Das Ganze wird durch die Haupttreibkurbel b* in Bewegung gesezt.

Fig. 33

stellt die Seitenansicht einer Maschine zum Poliren der Glastafeln dar mit der

verbesserten Anordnung der Polirstangen. Auf dem Hauptgestell a, a der Maschine ruhen die Schieferplatten b,

auf welche die zu polirenden Glastafeln gelegt werden. c,

c ist eine von den vier Polirstangen mit den oben erwähnten Reibzeugen,

welche auf die übliche Weise durch Kurbeln und Lenkstangen f,

f in hin- und hergehende Bewegung gesezt werden.

Tafeln