| Titel: | Martin's und Reymondon's Dynamometer mit Zähler, um die Kraft von Maschinen zu messen. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Martin's und Reymondon's Dynamometer mit

Zaͤhler, um die Kraft von Maschinen zu messen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. Mai 1842, S. 177.

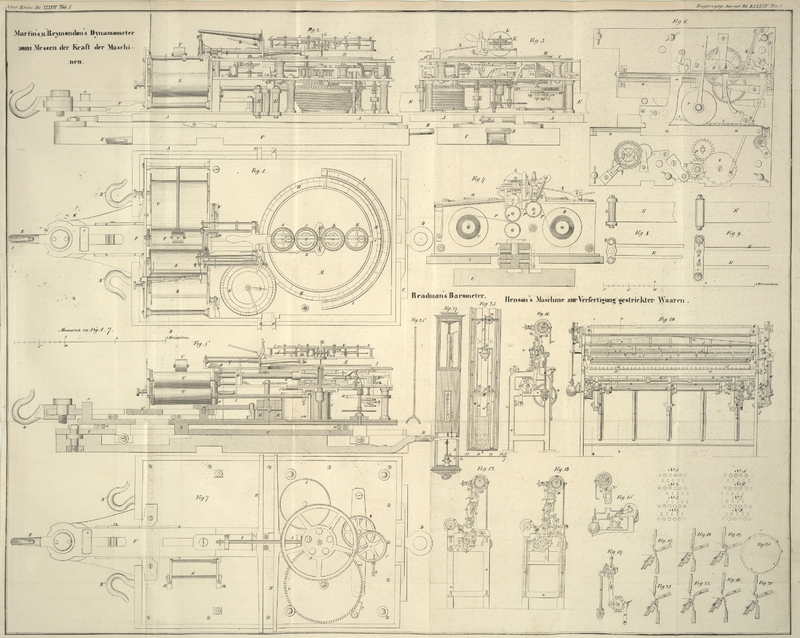

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Martin's und Reymondon's Dynamometer mit Zaͤhler, um die

Kraft von Maschinen zu messen.

Dieser Dynamometer, welcher auf einem Papierbande die verschiedenen Biegungen von

Federn verzeichnet und mit einer Zählvorrichtung versehen ist, welche die Secunden

vermittelst übereinander liegender Grade angibt, ist auf Taf. I in seinen

verschiedenen Ansichten dargestellt.

Fig. 1 zeigt

den Dynamometer mit allen seinen Theilen in der oberen Ansicht;

Fig. 2 ist ein

Vertical- und Längenaufriß desselben:

Fig. 3 eine

Endansicht von der Seite des Chronometers;

Fig. 4 ein

Querschnitt nach der Linie AB, Fig. 1.

Fig. 5 ein

Vertical- und Längendurchschnitt durch die Mitte des Instrumentes.

Fig. 6

Horizontalprojection der zweiten Platte, wobei die erste Platte des Gehäuses

weggelassen ist;

Fig. 7 andere

Projection des Instrumentes mit Hinweglassung der ersten und zweiten Platte;

Fig. 8 und

9 zwei

verschiedene Systeme, die Federnenden des Dynamometers zu fassen.

In sämmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung gleicher Theile gleiche Buchstaben

gewählt.

A, A Gestell des Dynamometers, auf welchem die Federn

befestigt sind; es trägt außerdem das Räderwerk des Zählapparates, die verschiedenen

Zifferblätter, die Cylinder und ist mit einem Zughaken B

versehen. Das Ganze bewegt sich vermittelst der Rollen a,

a auf einer unteren, mit dem Haken B', B'

versehenen Platform C, C; die Haken B', B' dienen zur Befestigung des Instrumentes an den

Wagen. I) ein Ring, an welchem der Widerstand angebracht wird.

E, E Federn des Dynamometers, welche in Fig. 8 und 9 im Grundriß und im

Aufriß abgesondert dargestellt sind. Diese Federn können auf zweierlei Art mit

einander vereinigt werden, entweder vermittelst der Bolzen b,

b, Fig.

8, oder indem man ihren Enden die Gestalt von Schneiden c, c

gibt, welche in muldenförmige Lager greifen und durch kleine Bolzen d, d darin gehalten werden.

F, F ein Stük, welches mit seinem einen Ende an die

Feder befestigt ist, und an dem anderen Ende den Haken B

trägt. Dieses Stük gleitet auf dem Gestell A, seine

Bewegungen werden durch das Tförmige Stük e, welches in einem in F

befindlichen Schlize gleitet, in Gränzen gehalten. Da dieses Tförmige Stük immer wieder in seine erste Lage zurükkehrt, wenn die Feder

im abgespannten Zustande sich befindet, so wird die Kraftäußerung auf diese Feder

eine repulsive; alsdann erleidet der Dynamometer an dem Theile C einen Rükstoß, wobei die Uebertragung der Kraft in

demselben Verhältniß wie beim Zug erfolgt.

G, Fig. 1, ist das

Stunden- und Minutenzifferblatt des Zählers; H

das Secundenzifferblatt; I ein graduirter Rand, welcher

das Maximum der Kraft anzeigt; J, J und K, K totalisirende Zifferblätter (carans totaliseurs), erstere für die Zugkräfte, leztere für die

Drukkräfte; L Frictionsscheibe, welche von der

rotirenden horizontalen Scheibe M vermittelst Friction

in Bewegung gesezt wird. Diese Bewegung wird vermittelst eines Rädersystems f, f, Fig. 2, den Zeigern der

totalisirenden Zifferblätter mitgetheilt, und zwar nach Maaßgabe der Verrükung,

welche die Frictionsscheibe vom Centrum gegen den Rand der Horizontalplatte in Folge

der auf die Federn des Dynamometers ausgeübten Kraft erfährt.

N ein Rad mit 60 Zähnen, welches in einer Minute eine

Umdrehung macht. Seine Zähne sind von verschiedener Länge, um zwei, drei oder vier

Hämmer O zugleich heben zu können. Diese Hämmer

verzeichnen auf dem unter denselben hinweggehenden Papierbande P Punkte, die den Secunden des Chronometers entsprechen.

Der Bleistift Q verzeichnet auf dem Papierbande die

Biegungen der Federn in demselben Augenblike, wo sie durch die Hämmer markirt

werden, so daß man sich Secunde für Secunde von der Kraftäußerung Rechenschaft geben

kann.

Das Papierband P, welches bis zu 50 Meter lang seyn kann,

wird auf einen Cylinder R, den sogenannten

„Speisungscylinder“ (cylindre

alimenteur), aufgerollt, der mit Rändern versehen ist, um das Abgleiten des

Papiers zu verhindern. Das Band geht von da über die mit Papier überzogene Walze 8

zwischen den beiden Leitungswalzen hindurch, welche ihm, ohne es zu streken, eine

regelmäßige Führung geben. Nach dem Durchgang durch diese Walzen wird das Papier von

der Zugwalze U erfaßt, welche dasselbe mit einer mäßigen

Spannung, die ihr von einem Rade des Chronometers mitgetheilt wird, aufrollt.

Diese Anordnung ist hinreichend verständlich in dem Durchschnitt Fig. 4 dargestellt.

V Preßwalze, welche auf den Leitungswalzen T, T liegt, um dieselben in Berührung mit einander zu

halten, während der Bleistift die verschiedenen Stellungen aufzeichnet, die der

Dynamometer in Folge der sich entwikelnden Kraftäußerungen erleidet.

X ein Hammer, welcher auf dem Papierbande die Umläufe

des Wagenrades markirt, um die zurükgelegte Streke zu erhalten. Wenn der Wagen

ein- oder mehreremale hält, so kann man sich von der zwischen jeder Station

verflossenen Zeit überzeugen. Da der Chronometer fortgeht, so fahren auch die

Secundenhämmer in ihrer Thätigkeit fort, wogegen die den durchlaufenen Raum

angebenden Hämmer und die Bleistifte still stehen, weil mit dem Stillstehen der

Räder auch die Kraftäußerung gegen die Federn aufgehört hat.

g, Fig. 6, ein an der Achse

des Hemmungsrades befestigtes Getriebe; es erhält seine Bewegung von dem

Secundenrade desjenigen Räderwerks, welches die kleine Feder des am Hemmungsrade

sizenden Gehäuses h so lange aufzieht, bis das

Gleichgewicht mit der Feder des umlaufenden Räderwerks hergestellt ist. Ein

Windflügel regulirt die Bewegungen dieses Räderwerks; wenn der Gang desselben zu

sehr beschleunigt ist, so erfährt es durch die Triebfeder des constant wirkenden

Hemmungsräderwerks, welche es aufziehen muß, einen Widerstand. Das Gegentheil findet

statt, wenn sein Gang zu langsam wird. Während die Feder des Uhrwerks durch den

regelmäßigen Gang des Hemmungsrades sich abspannt, erleidet das Rad, welches die

rotirende Horizontalscheibe M trägt und die

Secundennadel i von Seiten dieser Feder weniger

Widerstand; die Scheibe dreht sich alsdann regelmäßig und sezt die Frictionsscheibe

L in Wirksamkeit. Die Coincidenz dieser beiden

Räderwerke ist nothwendig, um der rotirenden Horizontalscheibe eine continuirlich

rotirende Bewegung zu ertheilen.

j Hemmungsrad, wovon ein Zahn mit dem Getriebe des

Windflügels im Eingriff steht, um seine Geschwindigkeit zu reguliren, und dem

anderen commaförmig gezahnten Rade, welches die Unruhefeder spannt, so wie auch den

Federn k und l die gehörige Zeit zu ihrer Wirksamkeit zu geben. m ein kleiner, an

der Unruhespindel sizender Flügel, welcher durch die Feder l in Thätigkeit gesezt

wird; leztere übt, da sich zwischen ihr und dem Flügel m kein weiteres Zwischenwerk

befindet, immer gleiche Kraft aus. Die Kraft, welche diese Feder spannt, mag noch so

groß seyn, die Feder ist doch immer nur mit ihrer eigenen Kraft ausgerüstet, weßhalb

diese Hemmung den Namen

„Hemmung mit constanter Kraft“ (échappament à force constante) erhalten hat.

n Sperrrad zur Spannung der Uhrfeder; o die Scheibe zum Anhalten des Aufzugs; p, p zum Aufzug gehörige Räder; q, q Minuten- und Stundenräder; r eine

doppeltgekehlte Rolle, durch deren Mittelpunkt die Spindel des Secundenrades geht;

der eine Lauf dieser Rolle dient zur Aufnahme des einen Endes einer Kette s, deren anderes Ende an eine der Dynamometerfedern

befestigt ist. In Folge der Biegungen dieser Federn durchläuft die Nadel i die Eintheilung ihres Zifferblattes, und gibt die

Kraft, womit die Federn gespannt sind, in Kilogrammen an. An den zweiten Lauf der

Rolle r ist das Ende einer anderen Kette t befestigt, die um ein kleines Federhaus sich windet

und während der Spannung der Feder sich aufzieht. Diese Anordnung hat den Erfolg,

daß der auf einer Röhre dieser Rolle angebrachte Zeiger auf den Nullpunkt seiner

Eintheilungen zurükgeführt wird, wenn die Rolle an die Stelle, von welcher aus die

Bewegung erfolgte, zurükgelangt. Das auf den beiden Cylindern v, v gleitende Still u, u ist mit dem Ende der

Kette, wovon eben die Rede war, an die Federn befestigt; es bildet eine Art Wagen,

welcher in Uebereinstimmung mit den Biegungen der Federn des Dynamometers eine

hin- und hergehende Wechselbewegung annimmt. Dieser Wagen trägt auch den

Mechanismus des auf der Horizontalscheibe rollenden Rädchens, der totalisirenden

Zifferblätter, und der zeichnenden Stifte.

In Fig. 7 ist 1

das Federhaus; 2 das Schnekenrad; 3 das Secundenrad; 4 und 5 sind Räder, welche in

Verbindung mit dem Windflügel das Umlaufräderwert bilden; 7, Sperrkegel des zur

Hülfsfeder der Schneke gehörigen Sperrrades; 8 eine Achse, an deren einem Ende sich

ein Winkelrad 9 befindet, welches in ein ähnliches Winkelrad des Secundenrades

greift; am anderen Ende trägt diese Achse ein in das Zahnrad N eingreifendes Rad 10. 11 ein Rahmen, gebildet aus zwei kleinen Cylindern

und zwei kleinen Platten; der eine dieser Cylinder trägt außerhalb des Rahmens zwei

Zapfen, welche in zwei Kloben 12, 12 gelagert sind. An dem entgegengesezten Cylinder

ist ein mit dem Cylinder Y communicirendes Stük

angebracht, welches den Federn des Dynamometers ein unbeschränktes Spiel für den Zug

des fein gespizten Bleistiftes gestattet. Zur Zeit des Rükstoßes steigt der Rahmen

11 auf einer geneigten Ebene in einer geraden Linie nieder; diese Linie ist der

Ebene der Wagenstüke parallel, worauf die Dynamometer-Federn ruhen. Die

Verrükung dieses Cylinders macht, daß der Rahmen in Fig. 1, welcher an seinem

einen Ende das Tförmige, die Kuppelung (bascule) Z

unterstüzende Stük trägt,

das Zeigerwerk des Zugs außer Eingriff sezt. Zu gleicher Zeit kommt das Räderwerk

des Rükstoßes in Thätigkeit, und der Bleistift mit stumpfer Spize läßt durch seine

Bewegung eine Spur auf dem Papier zurük, während der andere sich von demselben

entfernt. 13, Fig.

3, ist die Unruhe; 14 die Spiralfeder; 15 sind die Kloben der Unruhe; 16

der vierekige Zapfen des Aufzugs.

Alle Theile des Mechanismus des Zählers und des Chronometerwerkes sind in ein Gehäuse

eingeschlossen und gegen den nachtheiligen Einfluß der Luft geschüzt.

––––––––––

Mit Bezug auf obige Beschreibung entnehmen wir dem Berichte, welchen de Lambel der Société d'encouragement über dieses Instrument erstattete,

folgende wesentlichen Thatsachen. Bei dem in Gegenwart der Commission angestellten

Versuche bemerkte man, daß die Biegung der Federn, indem man die angehängten

Gewichte von Null bis zu einer Belastung von 280 Kilogr. bei jedem Versuch um 40

Kilogr. vermehrte oder verminderte, eine mittlere Größe von 8.26 Millimeter auf 40

Kilogr. erreichte; daß die Differenz der durch diese Gewichte erzeugten Biegungen

3/10 Millim. beim Belasten und 4/10 beim Entlasten betrug; endlich, daß die

Differenz der Biegungen beim Belasten und Entlasten sich ausglich.

Die Biegung parabolischer Federn wurde nur zu 5.2 Millim. per 40 Kilogr. gefunden; die von den Concurrenten angewandten Federn

hätten demnach den lezteren gegenüber einen wesentlichen Vortheil.

Diese Federn sind so angeordnet, daß sie so genau wie möglich einen Kreisbogen

beschreiben, wenn ihre Biegung das Maximum erreicht hat. Ihre äußere Oberfläche

bildet vom äußersten Ende bis zum Mittelpunkt eine gerade Linie, anstatt gekrümmt zu

seyn. Die HHrn. Martin und Reymondon haben die Drehungsachsen der Federn durch Schneiden ersezt, was

dieselben weit empfindlicher macht und die Differenz der Biegungen unter gleichen

Gewichten auf das Minimum reducirt.

Die Concurrenten haben dem Instrument eine kleine kreisrunde, mit Eintheilungen

versehene Platte beigefügt, in welcher jeder Grad 5 Kilogr. repräsentirt. Indem

diese Platte eine genaue Spannung der Federn von 0 bis zu 240 Kilogr. gestattet, hat

sie auch ein Mittel an die Hand gegeben, jene Versuche anzustellen, deren Resultate

oben angeführt wurden. Sie dient ferner zur Controle für die Richtigkeit des

Totaliseurs, und es ist constatirt worden, daß von 0 bis zu 240 Kilogr. jede 40

Kilogr. bei einer zwei Minuten langen Einwirkung auf die Feder, 171,50 Theilstrichen

des Zifferblattes entsprechen. Da dieser Werth nur um 3.50 Grade variirte, so schloß man,

daß das Maximum des Irrthums nur 1/52 betragen konnte. Diese Differenz wurde noch

vermindert, als man an die Stelle der Achsen, um welche sich die äußersten Enden

beider Federn bewegten, Schneiden sezte. Der Dynamometer vereinigt demnach alle

wünschenswerthen Eigenschaften, und seine Resultate lieferten eine für die Praxis

hinreichende Genauigkeit.

In der allgemeinen Sizung vom 23. März d. I. wurde den HHrn. Martin und Reymondon der Preis von 2000 Fr.

zuerkannt, welchen die Société

d'encouragement auf die Construction eines Dynamometers gesezt hatte, der

die Druk- oder Biegkraft. der Federn in jedem Augenblik anzeigt und zugleich

totalisirt; ferner noch weitere 500 Fr., welche in der Sizung vom 17. Jan. 1838 in

Vorschlag gebracht wurden, um dieselben Anzeigen in Beziehung auf die Rükwirkung der

Federn zu erhalten.

Tafeln