| Titel: | Die v. Zieten'sche patentirte Wasserhebemaschine. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. IV., S. 12 |

| Download: | XML |

IV.

Die v. Zieten'sche patentirte

Wasserhebemaschine.

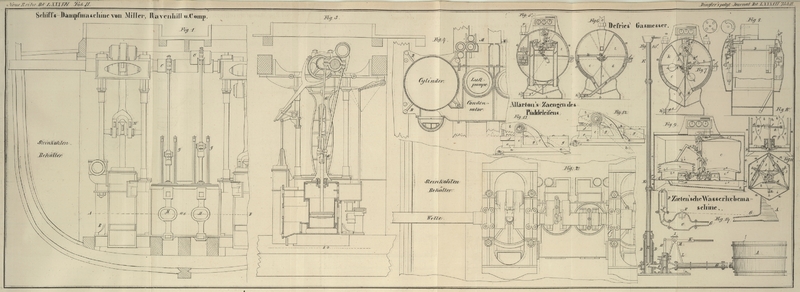

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber die v. Zieten'sche patentirte Wasserhebemaschine.

Zur Verständigung der so viel Aufsehen erregenden und in der That einer vielfachen

Anwendung fähigen von Zieten'schen Wasserhebemaschine

theilen wir unseren Lesern auf Taf. II eine Zeichnung und hienächst eine

Beschreibung dieser Maschine mit, ohne welche die vielen Debatten für und wider

dieselbe nicht recht verstanden werden können. – Um zugleich den Ideengang

anzudeuten, auf welchem diese höchst sinnreiche und doch so einfache Maschine aus

dem früher dagewesenen Montgolfier'schen Stoßheber oder

hydraulischen Widder hervorgegangen ist, lassen wir zuvörderst eine Beschreibung

dieses Apparates hier folgen, woraus dann die scheinbar geringfügigen und doch so

wesentlichen Erweiterungen und Verbesserungen ersichtlich seyn werden.

Der hydraulische Widder, von dem wir in Fig. 14 eine skizzirte

Zeichnung geben, ist schon seit langen Jahren als einfaches und sinnreiches

Instrument zum Wasserheben bekannt. A ist ein Gesäß, mit

Wasser gefüllt, an dem sich eine schräg liegende Röhre G

von beliebiger Länge befindet. Dieselbe erweitert sich an einer Stelle bei C nach Oben, so daß ein gewöhnliches Kegelventil B, welches mit einem Stift versehen ist, darin

eingebracht werden, unten aber der Strom des Wassers in gerader Richtung fortgehen kann. Die Röhre

krümmt sich unmittelbar hinter dem Ventilsiz nach Oben und mündet in den

aufrechtstehenden Windkessel D, in welchem die

gleichfalls senkrecht stehende Heberröhre E bis beinahe

auf den Boden hinabreicht. Die Mündung der Röhre G in

den Windkessel D wird durch das sich nach Oben öffnende

Klappenventil F geschlossen. Die Mündung der Röhre G bei A, das Ventil bei B und das bei F liegen in

einer horizontalen Ebene.

Wird nun das Ventil mittelst des Griffs in rascher Folge einigemale gehoben und

gesenkt, so wird das Wasser vermöge des Wasserdruks in A

und nach dem Geseze der communicirenden Röhren ein Bestreben haben, durch das Ventil

bei B aus der Röhre F zu

entweichen. Dadurch wird nun das Wasser in der Röhre G

in Bewegung kommen und durch sein Beharrungsvermögen in dieser Bewegung und in der

Richtung derselben zu beharren streben. Es wird also ein großer Theil des in der

Röhre G in Bewegung befindlichen Wassers bei dem Ventile

B vorbei und durch das Ventil F in den Windkessel treten. Dem dort vorhandenen Wasser wird der Rüktritt

durch das Ventils gesperrt, so daß dasselbe, wenn der Luftdruk in D stark genug geworden ist, in einem continuirlichen

Strom durch die Röhre E austritt.

Gleichwie bei einem Uhrwerk der Pendel durch den fortwährend nachhelfenden und

anstoßenden Druk des Gewichtes immer in schwingender Bewegung erhalten wird, wenn er

einmal angestoßen, so wirkt hier der Druk des Wassers, indem er das Ventil B, das einmal in die auf- und abgehende stoßweise

Bewegung gebracht wurde, fortwährend darin erhält, wo natürlich bei jedem Stoß etwas

Wasser verloren geht.

Dieser Wasserverlust nun war es, der die allgemeine Anwendung des so eben

beschriebenen Apparates verhinderte, meistentheils ganz unthunlich machte, da das

bei B entweichende Wasser noch tiefer abstießen mußte,

als der unterste Boden des Behälters A, der ein Brunnen,

ein Bach, ein Fluß oder dergl. seyn kann; diesem Uebelstande nun zu begegnen, dahin

gingen die Bestrebungen des Hrn. v. Zieten bei der

Construction seiner Maschine, welche Aufgabe er denn auch, wie wir glauben, gelöst

hat.

In Fig. 15 ist

ein Durchschnitt der v. Zieten'schen Maschine gegeben

worden, und haben wir die correspondirenden Theile in Fig. 15 und 14 mit

denselben Buchstaben bezeichnet.

A ist das Gefäß, welches das Wasser enthält, G ist eine horizontale oder nach C ein wenig abfallende Röhre, durch welche der Strom des Wassers geht.

Anstatt des Ventils bei B im hydraulischen Widder ist hier ein Kolben B angebracht, der in dem Cylinder C luft- und wasserdicht mittelst einer gewöhnlichen Verpakung

auf- und abbewegt werden kann. An diesen Kolben H, der hohl und nur nach Unten geschlossen ist, wird mittelst eines

Kugel- oder eines gewöhnlichen Scharniers die Kolbenstange H befestigt, welche wiederum in der gewohnten Weise mit

dem Hebel J in Verbindung steht. Lezterer (J) sizt fest auf der drehbaren Welle M, die in einem Gestelle L

ruht. Da auf eben dieser Welle noch der lange Hebel K

befindlich ist, und dieselbe durch diesen bewegt werden kann, so ist sehr leicht dem

Kolben B eine kurze, rasch auf- und niedergehende

Bewegung mitzutheilen. Hiedurch erfüllt der Kolben genau denselben Zwek, wie das

Ventil beim Widder. Das Wasser in der Röhre G wird durch

das Aufziehen des Kolbens natürlich in Bewegung gebracht, und strebt in der Richtung

der Röhre in dieser Bewegung zu verharren, anstatt der abweichenden des Kolbens zu

folgen. Das Wasser öffnet sich bei jedem herabgehenden Stoße des Kolbens das Ventil

bei F; die in der Bewegung befindliche, durch das

Beharrungsvermögen herzugetriebene Wassermenge, die größer ist, als die dem

correspondirenden einfachen Kolbenhub des Kolbens B der

Maschine zugehörige Quantität, tritt in den Windkessel und wird beim Aufgange des

Kolbens durch das Schließen des Ventils F, wie ein

einmal geschehener Stoß, gleichsam abgefangen.

(Ob dadurch der Aufgang des Kolbens nicht etwas erschwert und so ein Theil des

Ueberschusses der in der für den einfachen Kolbenzug großen Wassermenge wieder

consumirt, und so gleichsam nur eine gleichmäßige Vertheilung der Kraft wie beim

Schwungrade stattfindet, müssen wir jezt noch dahin gestellt seyn lassen.)

Wir überlassen es nach dieser Beschreibung unseren Lesern, die auffallenden Effecte

dieser Maschine zu beurtheilen, und fügen nur noch hinzu, daß, wenn die Maschine

nicht zum Wasserheben, sondern zur Fontaine benuzt werden soll, das Rohr E aus dem Windkessel D

entfernt, und dieser selbst oben geschlossen werden muß. Dann wird der Windkessel

bei O geöffnet und hier das in Fig. 8 gezeichnete Rohr

G mit dem Ansaz N

angeschraubt. Uebrigens kann das Rohr G dann eine ganz

beliebige Länge haben, ehe es sich nach Oben biegt, ohne daß deßhalb der Höhe des

Strahls Abbruch geschähe. (Aus dem Berliner Gewerb-, Industrie- und

Handelsblatt 1842, Bd. IV. S. 219. Durch den Frankfurter Gewerbsfreund, 1842, Nr.

19.)

Tafeln