| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung gestrikter Waaren, worauf sich William Henson, Ingenieur zu Lambeth in der Grafschaft Surrey, am 19. Nov. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. V., S. 15 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung

gestrikter Waaren, worauf sich William

Henson, Ingenieur zu Lambeth in der Grafschaft Surrey, am 19. Nov. 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Okt. 1842, S.

153.

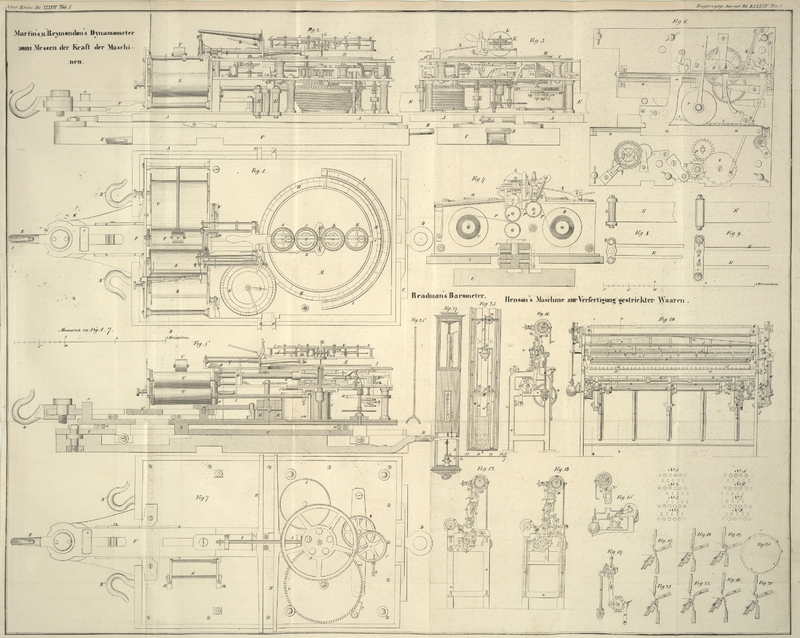

Mit Abbildungen aus Tab.

I.

Henson's Verbesserungen an Maschine zur Verfertigung gestrikter

Waaren.

Die auf der zu beschreibenden Maschine erzeugten Waaren lassen sich zu. mannichfachen

Zweken verwenden; so kann z.B. ein dichtes Fabricat erzeugt werden, welches sich

über die ganze Breite der Maschine erstrekt, nachher aufgeschnitten und in

verschiedene Kleidungsartikel umgewandelt werden kann; oder man kann das Fabricat in

Gestalt schmaler Bänder mit Sahlleisten herstellen, für chirurgische Bandagen oder

zu anderen Zweken. Sollte Wollengarn als Material dienen, so könnte das Fabricat

auch der Operation des Filzens unterworfen werden, um das Aussehen eines dicht

gewebten Wollentuches zu erhalten. Auch Modeartikel, z.B. Ansezspizen,

„tattings“ lassen sich auf

derselben Maschine verfertigen. Die in der Specification aufgeführten Verbesserungen

des Patentträgers beziehen sich auf die Erzeugung eines dichtgewirkten Fabricates,

welches sich über die ganze Breite der Maschine erstrekt.

Fig. 10 ist

ein Frontaufriß der Maschine, wobei die obere Schiene des Gestells und die

Arbeitswalze mit ihrem Zugehör weggelassen ist, um die unmittelbar dahinter

liegenden Theile sichtbar zu machen. Fig. 11 stellt das rechte

Ende von Fig.

10 im Aufriß dar. Fig. 12 ist ein

senkrechter Querschnitt durch die Maschine nach der Linie ab von Fig. 10; Fig. 13 ein ähnlicher

Durchschnitt nach der Linie cd, Fig. 10. Fig. 14 stellt einen

abgesonderten Theil der Maschine nach der Linie e, f,

Fig. 10,

theilweise im Durchschnitt dar.

a, a, a, a ist das Maschinengestell; b, b die Hauptwelle, auf welche die rotirende Bewegung

vermittelst der Rolle c von irgend einem Motor aus

übertragen wird. Diese Welle trägt die Räder und excentrischen Scheiben, welche die

wirksamen Theile der Maschine in Thätigkeit sezen. d, d

ist die Kettenwalze, auf der die zur Erzeugung des gestrikten Fabricates dienenden

Fäden aufgewunden sind; e, e die Arbeitswalze, auf der

das fertige Fabricat aufgewikelt wird. Die mit diesen beiden Walzen verbundenen

Theile sind in der partiellen Endansicht der Maschine Fig. 15 deutlicher

sichtbar.

Die Kettenwalze d, d dreht sich in Lagern, die an dem

oberen Theile des Maschinengestells angeordnet sind; an ihren beiden Enden befinden sich die

Sperräder 36, 36 und die Rollen 37, 37; leztere drehen sich jedoch nur lose auf

derselben. In die Zähne der Sperrräder greifen die Sperrkegel 38,38, deren

Zapfenlager 39,39 an den Rollen 37,37 befestigt sind.

Ueber die Peripherie der Rollen 37, 37 sind die Gewichtschnüre 40, 40 geschlagen, um

der Kette während der Thätigkeit der Maschine die nöthige Spannung zu geben. Indem

sich die Walze d, d dreht, um die arbeitenden Theile der

Maschine mit Garn zu versehen, nimmt sie die an ihr festsizenden Sperrräder 36,36,

folglich auch die Sperrkegel 38,38 und durch diese auch die losen Gewichtsrollen 37,

37 mit herum. Um aber zu verhüten, daß sich mehrere Windungen der Schnüre 40,40 um

die Peripherien der Rollen 37, 37 legen, was eine erhöhte Spannung der Fäden zur

Folge haben müßte, indem jede Windung die Gewichte weiter von dem Mittelpunkte der

Walze entfernen würde, kommen die Sperriegel, wenn die Walze einen gewissen Theil

einer Umdrehung vollbracht hat, mit den feststehenden Aufhältern 41, 41 in

Berührung, wodurch sie aus den Zähnen der Sperrräder sich auslösen. Die Gewichte 40,

40 werden nun die losen Rollen 37, 37 nach entgegengesezter Richtung um einen Theil

eines Umlaufes drehen und den bereits aufgewundenen Theil der Schnur wieder

abwikeln, wobei sie so lange sinken, bis die Sperrkegel 38, 38 in Folge ihrer

Gegengewichte 42, 42 wieder in die Zahne der Sperrräder einfallen. Damit aber die

Rollen 37 beim Einfallen der Sperrkegel keinen plözlichen Stoß erhalten, werden die

Oberflächen der Räder 36 und 37 vermittelst einer Schraube gegen einander gedrükt,

wodurch eine hinreichende Reibung entsteht, um das rasche Fallen des Gewichtes zu

verhüten.

Der Apparat ist zu beiden Seiten der Kettenwalze so angeordnet, daß wenn der

Sperrkegel 38 der einen Rolle 37 von dem Sperrade 36 ausgelöst ist, der andere erst

die Hälfte seiner Notation zurükgelegt hat. Dadurch findet die Bewegung zum Auslösen

der Rollen 37, 37 und zum Abwikeln der Schnüre 40, 40 an beiden Enden der Walze

abwechselnd statt.

Die Bewegung zur Aufnahme des Fabricates auf die Walze e,

e ist auf folgende Weise eingeleitet. Durch die ganze Länge der Maschine

erstrekt sich eine Stange 43, 43, die in Führungen 44 auf- und nieder

beweglich ist, und von dem unter ihr hinweggehenden Zeug getragen wird (Fig. 12 und

13).

Die Stange 43 ist durch Gelenke 45 mit dem Hebel 46 Fig. 15 verbunden, der

sich mit dem einen Ende lose auf der Achse der Walze e,

e dreht, an dem andern Ende eine Frictionsrolle 47 trägt. In dem Maaße, als

das Fabricat sich bildet, kann die Stange 43, 43 herabsinken und mit Hülfe der Gelenke 45 den

Hebel 46 mitnehmen, so daß nun die Frictionsrolle 47 durch den an der Hauptwelle b der Maschine befindlichen Hebling 48 in Thätigkeit

gesezt wird. Dadurch kommt nun auch der an dem Hebel 46 sizende Sperrkegel 49 in

Wirksamkeit, indem er, in das Sperrrad 50 greifend, die Zeugwalze e in Umdrehung sezt.

Aus dieser Anordnung erhellt, daß die Größe der Bewegung der Zeugwalze stets im

Verhältniß zu der Quantität des erzeugten Fabricates steht; denn sollte der Gang der

Maschine rascher werden, so sinkt die Stange 43, 43 herab und veranlaßt dadurch, daß

sie den Hebel 45 mitnimmt, dem Hebling 48, dem Sperrkegel 49, dem Sperrrade 50 und

somit auch der Zeugwalze e eine größere Bewegung zu

geben. Ein anderer Sperrkegel 50 verhindert die rükgängige Bewegung der Zeugwalze

beim Herabsteigen des Sperrkegels 49.

Die Fäden gehen von der Walze d durch eine an dem Gestell

befestigte Führung f und von da durch eine zweite

Führung g, welche auf die zu beschreibende Weise in

Bewegung gesezt wird. h, h sind Spulen, welche das für

die Sahlleisten des Fabricates bestimmte Garn enthalten; wenn die Maschine zur

Erzeugung schmaler Stüke eingerichtet ist, so werden diese Spulen mit Intervallen

längs der Fronte derselben angeordnet.

i, i, i, i sind die Nadelreihen, um welche die Fäden so

geschlungen werden, daß die zwischen einander hindurch geschlungenen Maschen das

gestritte Zeug bilden. Die Nadeln sind wie bei dem Strumpfwirkerstuhl und andern

Maschinen dieser Art in Blei eingesezt.

Die bleiernen Nadelhälter sind auf die gewöhnliche Weise an die Stange k, k geschraubt, welche durch die Arme m, m mit der Welle l, l

verbunden ist. Die Zapfenlager der Welle l, l sind an

den Hebeln n, n befestigt, deren Achse o, o, o sich in Lagern p, p

dreht. Die Gelenke q, q stehen an ihren Vorderenden mit

den an die Rükseite der Nadelstange k, k befestigten

Stiften r, r in Verbindung, während ihre Hinterenden um

die an den Trägern t, t befindlichen Mittelpunkte

oscilliren.

An den vorderen Enden der Hebel n, n sind Frictionsrollen

u, u angebracht, welche durch die an der Hauptwelle

b, Fig. 12, befindlichen

excentrischen Scheiben v, v in Thätigkeit gesezt werden.

Diese Hebel n, n stehen ferner mittelst Stiften, an

denen sich Rollen u, u befinden, mit den oberen Theilen

der Joche

w, w (yoke-pieces) in

Verbindung. Diese Joche sind unten auf ähnliche Weise mit den um die Stüzpunkte x*, x* drehbaren Hebeln verbunden. An den leztern sind

Rollen angebracht, welche durch die an der Hauptwelle (Fig. 10) befindlichen

Heblinge z, z in Thätigkeit gesezt werden.

Aus dieser Anordnung geht hervor, daß in Folge der Rotation der Hauptwelle b die Hebel n, n und mit

diesen die Nadelstange und die Nadeln i, i durch die

excentrischen Scheiben v, v veranlaßt werden in die Höhe

zu gehen; zugleich werden auch die Jochstüke w, w und

die Rollen y, y steigen. Bei fortgesezter Rotation der

Welle b kommen die Heblinge z,

z mit den Rollen y, y in Berührung und bringen

das Joch, die Hebel n, n und die Nadeln i, i, i in ihre frühere Lage zurük.

Es ist eine Reihe beweglicher Führer 1, 1, 1 angeordnet, durch welche die Fäden gehen

und durch deren Bewegungen sie um die Nadeln i, i, i

geschlungen werden. Diese Führer sind gleich den Nadeln in Blei eingelassen und an

die Stange 2 geschraubt, welche mit Hülfe der Arme 4 an die Welle 3 befestigt ist.

An dem einen Ende der Welle 3, Fig. 11 und 14, befindet

sich ein Schwanzstük 5 mit einem Stifte 6, welcher in dem gabelförmigen Ende des

Hebels 7 spielt. Dieser Hebel ist um einen Bolzen 8 drehbar und an seinem unteren

Ende mit dem Jochstüke 9 verbunden. Ein anderer um einen Mittelpunkt 11

oscillirender Hebel 10 steht mit seinem oberen Ende gleichfalls mit dem Joche 9 in

Verbindung. Jeder dieser Hebel ist bei 7* und 10*, Fig. 14, mit

Frictionsrollen versehen, die durch die Heblinge 12 und 12* in Wirksamkeit gesezt

werden.

Aus dieser Einrichtung erhellt, daß die Umdrehung des Heblings 12 den Hebel 7,7 um

seinen Mittelpunkt 8 drehen und mit Hülfe des Stiftes 6 und des Schwanzstüks 5, der

Welle 3 und den Führern 1 die Bewegung mittheilen wird. Dadurch kommen die Fäden in

einer Richtung von Vorn nach Hinten zwischen die Nadeln i,

i. Bei weiterer Drehung der Welle kommt der Hebling 12 mit der Walze 10* in

Berührung und bewegt dadurch die Jochstüke 9 mit den Hebeln 7 zurük; mithin gelangen

auch die Führer 1, 1 wieder in ihre frühere Lage zurük. Ehe aber das leztere

geschieht, hat die Führungsstange 2 bereits auf folgende Weise eine Seitenbewegung

erhalten.

Ein an der Hauptwelle b befindliches Stirnrad 13 greift

in ein anderes an der kurzen Welle 15, Fig. 10 und 11 sizendes

Stirnrad. Das Ende der Welle 15 trägt ein konisches Getriebe, welches in ein

ähnliches an einer aufrechten Welle 16 befindliches Getriebe greift. Das obere Ende

der Welle 16 enthält gleichfalls ein Getriebe, das mit einem andern an der Querwelle

17 befindlichen Getriebe im Eingriff steht; an dieser Welle 17 ist die excentrische

Scheibe 18 befestigt. Leztere wirkt gegen eine an dem Hänghebel 20 befindliche

Frictionsrolle 19. An diesem Hebel ist die gegen das Ende der Welle 3 drükende

Stellschraube 21 angebracht.

Wenn nun die excentrische Scheibe 18 durch den Eingriff des eben beschriebenen

Rädersystems in Umdrehung kommt, so empfängt das Ende der Welle 3 durch die auf dem

Excentricum angebrachten Einschnitte Seitendrükungen, und da die Feder 21*

fortwährend gegen das andere Ende der Welle 3 drükt und dieselbe mit dem Excentricum

18 in Berührung erhält, so ertheilt sie dadurch der Welle 3 und mit ihr den Führern

1, 1, 1 eine den Einzähnungen des Excentricums entsprechende hin- und

hergehende Bewegung. Durch diese Seitenbewegung, welche stattfindet, nachdem die

Fäden zwischen den Nadeln hindurchgegangen sind, und ehe die Führer mit den Fäden in

ihre erste Lage zurükkehren, legen sich die Fadenwindungen zur Bildung der Maschen

rings um die Nadeln. An der Führerstange 2 ist der Kamm g, g,

g, welcher die Fäden von einander getrennt hält, befestigt, und nimmt also

an den Bewegungen dieser Stange Theil.

Die Preßschiene (presser bar)

22 drükt in bestimmten Intervallen gegen die Bärte der Nadeln i, i, i; auf welche Weise dieses geschieht, läßt sich am besten aus den

Figuren

12 und 13 abnehmen. Ueber die ganze Breite der Maschine erstrekt sich eine Welle

23, deren Zapfenlager in dem Maschinengestelle befestigt sind. An dieser Welle sind

die Arme 24, 24 befestigt, welche die Preßschiene 22 tragen, die sich mittelst

Schrauben adjustiren läßt.

An die Welle 23 sind mit ihren oberen Enden zwei Verticalhebel 25, 25 befestigt,

deren untere Enden Frictionsrollen 26, 26 enthalten, welche durch die an der Welle

b, b befindlichen Heblinge 27, 27 in Thätigkeit

gesezt werden. An das Maschinengestell sind die Federn 28, 28 befestigt, die mit

ihren oberen Enden gegen die von den Armen 24, 24 aus sich erstrekenden Schwanzstüke

drüken.

In Folge der Rotation, der Heblinge 27 dreht sich demnach die Welle 23 um einen

gewissen Bogen, wodurch die Preßschiene 22 mit den Bärten der Nadeln i, i, i in Berührung gebracht wird; die Federn 28, 28

bringen sie indessen in ihre frühere Lage zurük, sobald dieses die fortgesezte

Drehung der Heblinge gestattet.

Eine Reihe von Haken 29, 29 sind auf ähnliche Weise, wie die Führer und die Nadeln,

in Blei eingesezt. Jedem Zwischenraum zwischen den Nadeln gegenüber ist ein solcher

Haken angeordnet. Die bleiernen Hakenhälter sind an die oscillirende Längenschiene

30 geschraubt, die an den schwingenden Hebeln 37,37 befestigt ist. Leztere sind mit

Frictionsrollen 32, 32 versehen, gegen welche die Peripherien der excentrischen

Scheiben 33 wirken; auch sind mit ihren obern Enden an das Maschinengestell Federn

34, 34 befestigt, deren untere Enden gegen die an der Hakenstange 30 befindlichen

Adjustirschrauben drüken. Dieser Anordnung zufolge äußert die Hakenstange einen beständigen Druk nach

Innen; wenn aber das Excentricum 33 einen Theil einer Umdrehung vollendet hat, so

trifft eine auf seiner Peripherie befindliche Vertiefung mit der Rolle 32 zusammen,

worauf eine rükgängige Bewegung der Hakenschiene erfolgt. Eine an die Hakenschiene

befestigte Längenstange 35 bildet einen Brustbaum, über welchen das Fabricat auf

seinem Weg nach der Zeugwalze e, e geht.

Die Operationen der Maschine wurden im Vorhergehenden in Anwendung auf die Erzeugung

eines einzelnen Fabricates erläutert; indessen wird jeder mit der Einrichtung von

Strumpfwirkerstühlen und andern ähnlichen Maschinen Vertraute einsehen, daß die

Ineinanderschlingung der Fäden in verschiedenen Formen vor sich gehen kann, indem

dieses lediglich von den Einschnitten der Räder zur Bewegung der Führerschiene

abhängt. Auch können zur Bildung gemusterter, durchbrochener und anderer Fabricate

Hülfsführerschienen eingeführt werden, von denen jede vermittelst besonders

eingeschnittener, etwa an der Welle 17 angeordneter Räder die nöthige Bewegung

erhält.

Zur Erläuterung der Methode, wie die Maschen zur Erzeugung der verlangten Strikwaare

in einander geschlungen werden, mag eine Reihe Skizzen Nr. 1 bis Nr. 8 und Fig. 16 bis

23

dienen, welche die verschiedenen Stellungen der Fadenführer gegen die Nadeln

versinnlichen sollen. Die Nadeln sind in Nr. 1 bis 8 durch Kreise, die Führer durch

kleine Rechteke bezeichnet.

Angenommen, die wirksamen Theile befinden sich in der Fig. 16 dargestellten

Lage, die Führer 1 in der in Nr. 1 bezeichneten Stellung gegen ihre Nadeln, die

Rolle 19 sey mit dem Punkte A des Excentricums Fig. 23 in

Berührung, so wird bei fortgesezter Umdrehung dieses Excentricums die Frictionsrolle

auf den mit 1 bezeichneten Theil der Peripherie fallen, dadurch die Führer um eine

Streke weiter rechts rüken und dieselben in die in Nr. 2 bezeichnete Lage bringen.

Während dieser Zeit sind die Nadeln durch die heblinge v,

v in die Fig. 17 dargestellte Lage gehoben worden.

Die folgende Operation der Maschine bringt die Führer rükwärts zwischen die Nadeln.

Dieß geschieht mittelst einer an dem Excentricum 12 angebrachten Hervorragung,

welche mit der an dem Hebel 7 befindlichen Rolle 7* in Berührung kommt, dadurch dem

Hebel eine Drehung und den Führern eine Winkelbewegung ertheilt. In Folge dieser

Operation gelangen die Führer in die Nr. 3 und Fig. 18 dargestellte

Lage.

Das Excentricum Fig. 23 rükt nun mit Hülfe seines erhabenen Theiles 2 die Führer zur

Linken, und bringt sie in die Lage Nr. 4, worauf sie sogleich wieder zwischen den

Nadeln hindurch nach der Vorderseite der Maschine hin in die Lage Nr. 5 sich

bewegen. Durch diese

Bewegung sind die Faden um ihre respectiven Nadeln geschlungen worden.

Während dieses geschah, stiegen die Nadeln allmählich in die Fig. 19 angedeutete Lage.

Nun beginnen die Nadeln, während das Excentricum durch seine Abtheilung 2 sich

bewegt, wieder herabzusinken, zugleich nähert sich die Preßschiene 22 vermittelst

der Heblinge 27,27 den Nadeln, wie Fig. 20 zeigt. Die

gebildete Schleife liegt jezt in dem Barte der Nadel, und die in der vorhergehenden

Operation gebildete Masche unterhalb demselben aber immer noch auf der Nadel.

Die Preßschiene nähert sich nun noch mehr, und die Nabeln kommen in die Lage Fig. 21, wobei

natürlich die zulezt gebildeten Schleifen an die obersten Stellen der Nadeln unter

ihre Barte zu liegen kommen, während die vorhergehende Maschenreihe über die Barte

hinweggleiten kann; die Preßschiene 22 hatte nämlich die Nadelbärte in ihre Oehre

oder Vertiefungen gedrängt, indem sich die Hakenschiene 30 um eine kleine Streke

gegen die Rükseite der Maschine hin bewegte, was das Vorwärtskommen der Preßschiene

gestattete. Die Preßschiene kehrt sodann in ihre frühere Lage zurük, und die Nadeln

sinken aus der Lage Fig. 21 in die Fig. 22, wodurch die

zulezt gebildeten Schleifen durch die vorhergehenden gezogen werden, so daß sie

gegenseitig in einander geschlungen erscheinen.

Jezt bewegt sich die Hakenstange vorwärts in ihre erste Lage, wobei sie die Haken

über die Arbeit bringt, und dieselbe von den Nadeln frei macht; diese Operation

bringt die wirksamen Theile wieder in ihre ursprüngliche Lage Fig. 16. Nun beginnt eine

neue Reihe von Bewegungen, welche von der so eben beschriebenen nur in den

Bewegungen der Führer abweicht. Um nämlich eine Fadenschleife in eine andere zu

schlingen, ist es im vorliegenden Falle nöthig, daß bei der folgenden Gruppe von

Bewegungen jeder Führer seinen Faden um eine andere Nadel schlinge, als um

diejenige, um welche er vorher den Faden geschlungen hat. Zu dem Ende werden die

Führer durch den an dem Excentricum 18 befindlichen Aufhälter zur Linken gerükt und

in die Lage Nr. 6 gebracht; sodann bewegen sie sich nach der Rükseite der Maschine

in die Lage Nr. 7; während dieser Operation sind die Nadeln in die Lage Fig. 17

gestiegen. Jezt rükt die Abtheilung 4 des Excentricums Fig. 23 die Führer zur

Rechten in die Lage Nr. 8, worauf diese in ihre frühere Lage Nr. 1 und Fig. 16 nach

der Vorderseite der Maschine zurükkehren. Nun beginnen dieselben Operationen aufs

Neue.

Mit Bezug auf die beigefügten Skizzen wird man bemerken, daß an jedem Ende der Reihe

eine Nadel weggelassen ist, wodurch die äußeren von besonderen Spulen h,

h, Fig.

10, 12 und 13, aus besorgten Fäden veranlaßt werden, nur eine Masche zu bilden,

während alle anderen zwei Maschen erzeugen. Da die äußeren Nadeln weggelassen sind,

so werden auch die äußeren Führer nur eine Masche bilden, während alle anderen

Führer zwei Maschen erzeugen, oder mit anderen Worten, die Endführer werden nur eine

Masche bilden, welche von der durch die nebenliegenden Führer erzeugten Masche bei

jeder folgenden Reihenbildung herabgezogen wird, so daß die Endmaschen mit

denjenigen, welche zwei Maschenreihen bilden, verschlungen erscheinen.

Da für die äußeren Führer keine zwei Nadeln vorhanden sind, um die sie die Fäden

schlingen könnten, so können sie ihre Maschen nur um die ersten Nadeln bilden, oder

mit anderen Worten, sie werden im Verlaufe der Operation regelmäßig mit doppelten

Maschen umschlungen, welche durch die doppelte Bewegung der anderen Führer gebildet

werden. Auf diese Weise entsteht am Rande des Fabricates eine dichte Sahlleiste, in

der die verschiedenen Maschenreihen nach der Längenrichtung verbunden

erscheinen.

Tafeln