| Titel: | Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich Nathan Defries, Ingenieur in London, Paddington-street, am 7. Jun. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. VII., S. 24 |

| Download: | XML |

VII.

Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich

Nathan Defries,

Ingenieur in London, Paddington-street, am 7.

Jun. 1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1842, S.

88.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

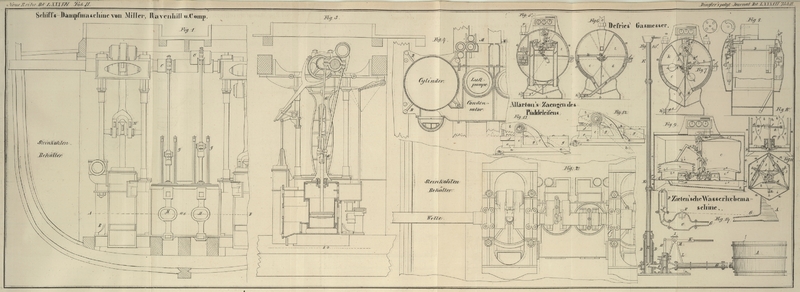

Defries' Verbesserungen an Gasmessern.

Fig. 5 stellt

die Frontansicht eines dem ersten Theil vorliegender Erfindung gemäß construirten

Gasmessers theilweise im Durchschnitt dar. Fig. 6 ist ein der

Rükseite des Meters näher liegender Durchschnitt. a, a

ist der auf dem Fuß oder dem Gestell b ruhende äußere

Cylinder, welcher durch die Meßbehälter in zwei Theile, den oberen und den unteren,

getheilt wird. Die untere Hälfte des Cylinders a ist in

zwei Quadranten c und d

getheilt, welche in dem inneren Cylinder so angeordnet sind, daß sie rings herum nur

einen engen Raum zur Aufnahme des Wassers oder einer anderen abschließenden

Flüssigkeit übrig lassen.

Die engen Räume e, e zwischen dem Behälter a und den Seiten der Quadranten oder Viertelskammern c, d werden durch die gebogene Rohre f, welche beim Gebrauch des Meters geschlossen bleibt,

mit Wasser oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit gefüllt. Die Röhren g, g dienen zum Ablassen der Flüssigkeit. Zum

Verschließen des Röhrenendes g', in welches sich beide

Röhren g endigen, dient eine Schraube h. i ist eine Theilungsplatte, welche den unteren Theil

des Meters in zwei Abtheilungen c und d scheidet; an dem oberen Theile der Platte i ist ein Canal j

angebracht, der von den engen Räumen e die Flüssigkeit

aufnimmt, und auf diese Weise zwischen den beiden nachher zu beschreibenden

Gasmessungsbehältern einen hydraulischen Verschluß bildet und den Uebergang des

Gases von dem einen Behälter in den anderen hindert.

Die Messungsbehälter oder Quadranten k, l befinden sich

an einer und derselben Achse m, an die sie vermittelst

eines Vorsprungs n befestigt sind, welcher in den im

oberen Theile der Quadranten c, d befindlichen

Wassercanal j tritt. Die Behälter k, l oscilliren wie ein Waagbaum um ihre Achse. Ihre Seiten tauchen in die

im Raume e enthaltene Flüssigkeit und der Vorsprung n bewegt sich in der Flüssigkeit des Canals j, so daß das in dem Behälter l gemessene Gas nicht in den Behälter k

übergehen kann, und eben so wenig umgekehrt das durch k

gemessene Gas in den Behälter l. So oft also einer oder

der andere dieser Behälter in die Höhe geht, mißt er eine seinem Rauminhalt

entsprechende Quantität Gases ab.

Die Gasröhre o tritt durch den oberen Theil des Meters

und vereinigt sich mit der Querröhre o¹, von

welcher das Gas vermöge der Bewegung der Schieber o⁴, Fig. 5, abwechselnd durch die Röhre o²,

o³ strömt. Die Schieber o¹ sind

an der Stange o⁵ befestigt, und laufen in

Führungen o⁶. Durch die Achse m der Behälter k, l wird der

Stange o⁵ vermittelst des geschlizten Armes m¹ die hin- und hergehende Bewegung

ertheilt; an derselben Achse befindet sich noch ein mit einem Gewichte beschwerter

Arm m², um den Gefäßen k,

l eine gleichförmige Thätigkeit zu geben. Der Arm m¹ sezt den um die Achse m⁴

beweglichen Pendelhebel in Thätigkeit. m⁵ ist

eine in den Schliz des Armes m¹ tretende

Stellschraube; der Abstand von dem Mittelpunkte des Hebels m³, unter welchem diese Schraube festgestellt wird, regulirt den

Schwingungsbogen der Behälter k, l und mithin auch die

Quantität des bei jeder Bewegung durch sie zu messenden Gases.

Der Hebel m³ endigt sich in ein Querstük, dessen

Enden rechtwinkelich aufwärts gebogen sind, damit der Hebel ein unten zu

erläuterndes, oscillirendes Pendelgewicht (tumbler) in

Thätigkeit sezen könne; ferner befindet sich an dem oberen Ende des Hebels m³ ein hervorragender Stift, welcher, in das

gabelförmige Ende des Hebels m⁷ greifend, die

Bewegung einem Rädersystem mittheilt, welches die Anzahl der Bewegungen der Behälter

k, l anzeigt. Dieses nach dem Rauminhalt der

Behälter k, l eingerichtete Räderwerk registrirt die

Anzahl der durch den Apparat gegangenen Kubikfuße Gas.

Der gabelförmige Hebel m⁷ spielt in einer

Stopfbüchse, um das Ausströmen des Gases in dieser Richtung zu verhüten. m⁸ ist das oben erwähnte oscillirende Pendel,

welches sich frei um die Achse des Hebels m³

bewegt. In diesem Pendel befindet sich eine Oeffnung, durch welche ein gebogener

Draht geht, der an die Schieberstange befestigt ist. Sobald nun dieses Pendel durch

den Hebel m⁵ ein wenig über die verticale

Stellung hinaus bewegt worden ist, schlägt es um und veranlaßt den Wechsel der

Schiebventile.

Das von o aus durch den Gasmesser strömende Gas nimmt

seinen Weg nach dem unteren Theile des Meters und tritt in die Abtheilungen c, d, deren obere Seite offen ist. Demnach sind diese

Abtheilungen immer mit Gas gefüllt, und die Behälter k

und l steigen in die Höhe, je nachdem das Gas in Folge

der Stellung der Ventile in die Kammer c oder d strömt. Indem der Behälter k oder l niedersteigt, tritt ein dem Steigen

des Behälters k oder l

entsprechendes Gasquantum aus der Kammer c oder d. q ist ein Schwimmer und r

ein Ventil, durch welches das Gas seinen Weg nehmen muß, um zur Ausmündungsröhre p zu gelangen.

Wenn das Ventil r nicht offen ist, so ist der Weg nach

der Röhre p von dem oberen Theile des Gasmeters

abgesperrt; dieß wird immer der Fall seyn, wenn der Raum e nicht gehörig mit Wasser aber einer sonstigen Flüssigkeit gefüllt ist,

um den Schwimmer q schwimmend zu erhalten.

Die Figuren 7

und 8 sind

Durchschnitte einer anderen Einrichtung eines Gasmeters, von dem manche Theile der

oben beschriebenen Anordnung ähnlich sind. k und l sind zwei Behälter zum Messen des Gases. Jeder

derselben hat seine eigene Achse mit einem Arme und Gegengewichte. An der Achse des

Behälters k ist der Arm A

befestigt; B ist eine Stange, welche den Arm A mit der an der Achse I) der Ventile E, F befindlichen Kurbel C

verbindet. An der Achse des Behälters l ist ein Arm A' befestigt, welcher vermittelst einer Lenkstange B' mit der Kurbel C in

Verbindung gesezt ist. Diese Kurbel sezt mit Hülfe der Lenkstange G die Kurbel H und mit

dieser das Räderwerk in Bewegung, welches die Quantität des durch den Meter

gegangenen Gases registrirt.

Die Achse D tritt durch Stopfbüchsen, die an den

befestigten Platten der Ventile E, F angebracht sind,

und an den äußeren Enden der Achse D sind die rotirenden

Scheiben der Ventile E, F befestigt. Die festen Scheiben

dieser Ventile besizen jede vier Oeffnungen, während an den beweglichen Scheiben nur

eine einzige Oeffnung angebracht ist, jedoch von einer solchen Ausdehnung, daß sie

sich über zwei Oeffnungen der festen Scheibe erstrekt. Der obere Theil des Apparates

ist in zwei abgesonderte Kammern getheilt, in denen die Behälter k, I arbeiten, und das in den lezteren enthaltene Gas

wird durch Hervorragungen n abgesondert erhalten, welche

in den Flüssigkeit enthaltenden Canälen j sich

bewegen.

Das Steigen und Sinken der Behälter k, l veranlaßt die

Achse D und die beweglichen Scheiben der Ventile E, F sich zu drehen. Durch o

tritt das Gas in den Apparat und durch p verläßt es

denselben, nachdem es gemessen worden ist.

Durch Anbringung der rotirenden Ventile E, F und anderer

zwekdienlichen Theile wird das Gas sowohl beim Sinken, als beim Steigen der Behälter

k, l gemessen; denn man wird bemerken, daß von den

zwei Oeffnungen in jeder befestigten Scheibe E, F,

oberhalb der Behälter k, l die eine in die andere aus

dem Gasmesser führt, während die beiden anderen Oeffnungen derselben Scheibe

unterhalb der Behälter k, l in und aus dem Gasmesser

führen, indem die beweglichen Scheiben der Ventile E, F

nach entgegesezten Richtungen an der Achse D befestigt

sind.

Wenn das Gas durch das Ventil oberhalb des Behälters k

strömt, entweicht das

unter diesem Behälter befindliche Gas durch das Ventil F; zugleich strömt das unter dem Behälter l

befindliche Gas durch das Ventil E, und das über dem

Behälter l befindliche Gas entweicht durch das Ventil

F. Wenn nun die Ventile genau gestellt und regulirt

sind, so versezt die den Behältern k, l gegebene

Auf- und Niederbewegung die Ventile E, F in eine

rotirende Bewegung und veranlaßt einen constanten Gasstrom aus der Ausmündungsröhre

p, vorausgesezt, daß das Ventil r offen ist, was immer der Fall seyn wird, wenn es durch

die Flüssigkeit in seine gehörige Lage gehoben wird.

Fig. 9 stellt

einen anders eingerichteten Gasmesser dar. Er besteht aus einem äußeren Behälter a, a, in welchem sich zwei biegsame seidene, mit

Kokosnußtalg zubereitete Schläuche oder Cylinder b, c

befinden. An dem oberen Theile dieser Schläuche sind Scheiben b², c² aus Zinn oder einem anderen passenden Metalle

befestigt. Die unteren Enden der Schläuche sind an die Flantschen des oberen Theiles

der Cylinder oder Kammern b¹, c¹

befestigt. In den unteren Theil des Meters mündet sich die Speisungsröhre; ein Canal

leitet das Gas unter die Schläuche b und c und läßt dasselbe abwechselnd in den einen und den

anderen einströmen. Dieß geschieht vermittelst der um die Achsen i, i beweglichen Ventile g,

h, welche durch eine Stange j mit einander in

Verbindung stehen. Wenn nun das Ventil g das Einströmen

in den Schlauch b gestattet, läßt das Ventil h das Gas aus dem Schlauche c ausströmen.

Ueber den Oeffnungen, welche das Gas in die Schläuche b,

c leiten, sind kleine Kammern k, l befestigt.

In diesen Kammern befinden sich Oeffnungen, durch die das Gas aus der Rohre e in die Behälter strömen kann, wenn diese nicht durch

die Ventile g, h bedekt sind. Das Gas tritt durch die

Oeffnungen m, n aus den Cylindern b¹, c¹, und die Ventile g, h

läßt man so weit sich bewegen, daß das Ventil g, wenn es

sich von der Oeffnung in der Kammer k entfernt hat, die

Oeffnung m verschließt; eben so verhält es sich mit dem

Ventil h in Beziehung auf die Oeffnung n und die Kammer l.

Mit den Cylinderdekeln b², c² sind die

knieförmigen Stangen m¹, m¹ durch

Scharniere verbunden; die anderen Enden dieser Stangen sind an die Achse n¹ befestigt, die in den Säulen o¹ gelagert ist. An derselben Achse n¹ befindet sich ein mit einem Schlize versehener

Arm, welcher auf die unten zu beschreibende Weise den Ventilen die nöthige Bewegung

ertheilen soll, ferner ein Arm q, welcher vermittelst

eines hervorragenden Stiftes den gabelförmigen Hebel r

in Thätigkeit sezt. Die Achse dieses Hebels endlich sezt ein Räderwerk in Thätigkeit, durch welches die

Quantität des durch den Meter gegangenen Gases registrirt wird.

Der Hebel p¹ sezt den Hebel s vermittelst einer Adjustirschraube t, welche

durch einen im Hebel befindlichen Schliz geht, in Bewegung; v ist die Achse, um die der Hebel s sich

dreht; w ein um die Achse v

oscillirendes Gewicht, an dem sich ein hervorragender Stift befindet, welcher von

den Hervorragungen s', s' erfaßt wird; diese drängen den

oscillirenden Hebel zuerst nach der einen, dann nach der anderen Richtung ein wenig

über die perpendikuläre Lage hinaus, worauf das erwähnte Gewicht rasch fällt und

dadurch den Wechsel der Ventile auf folgende Weise veranlaßt:

x, x ist ein gabelförmiger, um die Achse x' drehbarer Hebel, welcher zwischen zwei von der Stange

j hervorstehenden Stiften wirksam ist. Wenn nun das

oscillirende Gewicht herabfällt, so nimmt es mit Hülfe des Hebels x die Ventile g, h in

derselben Richtung mit. Man wird hierauf begreifen, daß die Kammer a des Gasmessers zu jeder Zeit mit Gas gefüllt ist, und

daß das Gas ununterbrochen durch die Röhre f aus

derselben strömen wird.

Fig. 10 zeigt

einen Theil eines senkrechten Durchschnittes und Fig. 11 den horizontalen

Durchschnitt eines anderen Gasmessers, wobei drei biegsame Flächen die Messung des

Gases bewirten. a, a ein sechsseitiger Behälter; b, b, b drei biegsame Oberflächen aus mit Kokosnußtalg

überzogener Seide. Diese Flächen sind quer über drei Winkel des Behälters a gespannt, und auf eine gasdichte Weise mit den anderen

Winkeln verbunden; c, c, c sind kreisrunde, an die

Mittelpunkte der biegsamen Flächen befestigte Scheiben; d, d,

d drei gebogene Arme, welche sich um Achsen e

bewegen, während die anderen Enden derselben mit den Scheiben c scharnierartig verbunden sind; f, f Stangen,

welche die Scheiben c mit der an der Achse h befindlichen Kurbel g

verbinden. Die Achse h sezt zugleich das zur

Gasregistrirung dienliche Räderwerk in Thätigkeit. i ist

eine Abtheilung, in die das Gas zuerst von der Röhre o

aus tritt; j ein in drei Fächer getheilter Cylinder, von

denen aus die Röhren k das Gas gegen die biegsamen

Flächen b, b, b leiten.

An den oberen und unteren Enden des Cylinders j sind

kreisrunde Scheiben befestigt, jede mit drei Oeffnungen. An der Achse h befinden sich zwei kreisrunde Scheiben l, m; die untere Scheibe l

wird durch eine Feder gegen ihr Lager gedrükt; beide drehen sich zugleich mit der

Achse h. Da nun jede dieser Scheiben eine Oeffnung

besizt, und diese Oeffnungen rüksichtlich der Achse h in

entgegengesezten Richtungen angeordnet sind, so bewirken sie, daß das Gas in einen oder mehrere der

Räume 1, 2 und 3 hinein und zugleich durch die Scheibe m

aus einem oder mehreren der genannten Räume heraus in 4 strömt. Die oberen Theile

der Räume 1, 2, 3 sind durch trianguläre Platten geschlossen.

Tafeln