| Titel: | Rotirender Apparat zum Verdampfen von Seewasser und anderen Flüssigkeiten, worauf sich Edward Law zu Downham-road, Kingsland in der Grafschaft Middlesex, am 20. März 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. XXV., S. 91 |

| Download: | XML |

XXV.

Rotirender Apparat zum Verdampfen von Seewasser

und anderen Fluͤssigkeiten, worauf sich Edward Law zu Downham-road, Kingsland in der

Grafschaft Middlesex, am 20. Maͤrz 1839

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Okt. 1842,

S. 201.

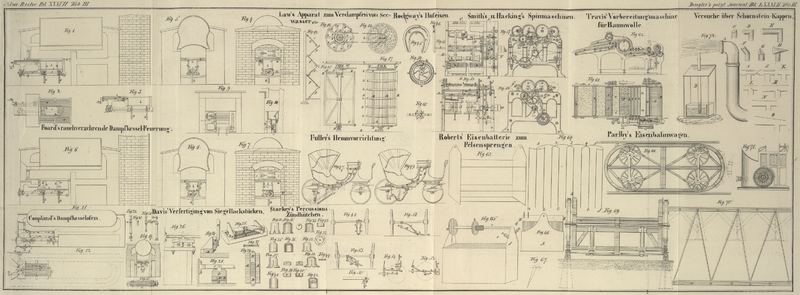

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Law's rotirender Apparat zum Verdampfen von Seewasser

etc.

Meine Verbesserungen betreffen einen Mechanismus, mit dessen Hülfe ich das Wasser auf

eine wohlfeilere und geschwindere Weise zu verdampfen im Stande bin, als dieß bisher

geschah. Ich seze nämlich das Meerwasser oder andere Flüssigkeiten in einer großen

Oberfläche einem lebhaften, durch Notationsapparate erzeugten Luftstrom aus.

A, AFig. 15, ist

eine senkrechte Welle, welche, wie der Grundriß Fig. 16 zeigt, zehn

Rahmen B, B, B trägt. Ueber diese senkrechte Rahmen sind

Flächen C, C von starkem Kanvaß gespannt. Auf diese zehn

Flächen oder Flügel träufelt die zu verdunstende Flüssigkeit aus den Röhren D, D, D, Fig. 15 und 16, an deren

unterer Seite, von dem Centraltrichter ausgehend, Löcher angebracht sind. In diesen

Trichter ergießt sich die Flüssigkeit aus einem Seitenrohre F der Röhre G, G, welche mit dem die

Flüssigkeit enthaltenden Reservoir in Verbindung steht. Der untere stählerne Zapfen

H, Fig. 15, der senkrechten

Welle A, A ist an seiner unteren Seite flach und ruht

auf einer convexen oder etwas abgerundeten Fläche von gehärtetem Stahl, die in einem

gußeisernen Oehlbehälter befestigt ist, in dessen Dekel sich ein cylindrisches Loch

befindet, das genau auf den cylindrischen Wellzapfen paßt. In Folge dieser Anordnung

dreht sich der leztere mit sehr geringer Friction und wird beständig durch das in

dem gußeisernen Behälter befindliche Oehl geschmiert. Um das Eindringen des

Meerwassers in den Oehlbehälter zu verhindern, ist derselbe mit einem Hut oder Dekel

versehen. Der obere Zapfen I der Welle A, A ist ein Cylinder aus gehärtetem Stahl, der sich von

der untern Seite des Balkens J, J, an den er

festgeschraubt ist, in eine gußeiserne Oehlschale K

herab erstrekt. Diese Schale ist an dem oberen Ende der Welle A, A fest und hat in ihrem Dekel ein cylindrisches Loch, in welches der

Zapfen I genau paßt. Gießt man nun Oehl in die Schale,

so wird dadurch der obere Zapfen beständig schlüpfrig erhalten.

Der Apparat wird mittelst endloser Riemen oder verzahnten Räderwerks in rasche

Umdrehung gesezt. Auf diese Weise seze ich das Seewasser oder andere Flüssigkeiten, während sie in sehr

zertheiltem Zustande die senkrechten Flügel C, C

hinabrieseln, einem heftigen, durch die rasche Rotation der Flügel erzeugten

Luftstrome aus, und erziele dadurch eine rasche Verdunstung des Wassers. Dieß ist

jedoch noch nicht Alles. Da ich durch die Umdrehungen des senkrechten Apparates

einen lebhaften Luftstrom hervorbringe, so benüze ich diesen noch weiter, indem ich

rings um die Maschine Gestelle mit Rahmen anordne, die mit starkem Kanvaß oder

sonstigem Materiale überzogen und zikzakförmig gestellt sind, wie P, P, P, Fig. 19, zeigt. So wird

die in Folge der Centrifugalkraft von den Flügeln in theilweise concentrirtem

Zustande abgeschleuderte Flüssigkeit von Neuem einem kräftigen Luftstrome ausgesezt

und dadurch noch mehr concentrirt.

Zur Verdunstung des Seewassers und anderer Flüssigkeiten kann man auch den Fig. 17 und

18

dargestellten Apparat benüzen. Anstatt der Flügelrahmen sind an der Achse parallel

übereinander mehrere kreisrunde metallene Schalen L, L,

L angeordnet, welche auch von den senkrechten Trägern M, M, M und den Armen N, N

unterstüzt werden. Sämmtliche Schalen, deren äußere Ränder nach Innen umgebogen

sind, enthalten in gehörigen Abständen von einander Löcher, durch welche von Oben

bis Unten in kreisförmiger oder radialer Anordnung Schnüre gezogen und oben und

unten wohl befestigt sind. Die zu verdunstende Flüssigkeit läuft durch die von der

Hauptröhre G, G aus sich erstrekenden Seitenröhren P, P in die oberste Schale L. Die Röhren P, P endigen sich nämlich in eine

horizontale durchlöcherte Röhre Q, welche die

Flüssigkeit über die obere Schale verbreitet. Während nun der Apparat in rasche

Rotation versezt wird, rieselt die Flüssigkeit die Fäden hinab, wird auf ihrem Wege

der gesteigerten Einwirkung der Luft ausgesezt und kommt in einem sehr concentrirten

Zustande unten an. Sollte bei der einen oder der andern der beschriebenen Maschinen

die Flüssigkeit nach einmaligem Aufgießen noch nicht in genügend concentrirtem

Zustande unten anlangen, so fängt man sie in einer Rinne R auf, leitet sie in ein Reservoir, von wo aus sie in ein höher gelegenes

Bassin gepumpt werden kann, um zum zweitenmale dem Verdunstungsproceß zu

unterliegen. Dieser kann so oft wiederholt werden, bis die Flüssigkeit den

geeigneten Grad der Concentration erreicht hat, um in die Abdampfungspfanne gebracht

werden zu können.

Tafeln