| Titel: | Verbesserungen an rotirenden Buchdrukerpressen, worauf sich Moses Sperry Beach, Buchdruker am Strand, Norfolk-street, in der Grafschaft Middlesex, am 23. März 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. L., S. 187 |

| Download: | XML |

L.

Verbesserungen an rotirenden Buchdrukerpressen,

worauf sich Moses Sperry

Beach, Buchdruker am Strand, Norfolk-street, in der Grafschaft

Middlesex, am 23. Maͤrz 1842 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1842,

S. 257.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Beach's Verbesserungen an rotirenden Buchdrukerpressen.

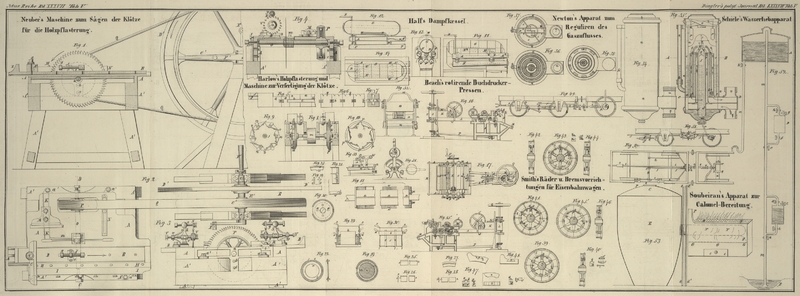

Diese rotirende Buchdrukerpresse ist mit ihren Verbesserungen in den Figuren 15 und 16 in der

Seitenansicht und in Fig. 17 im Gründrisse

dargestellt.

A, A stellt in den genannten Figuren das Seitengestell

der Maschine vor. B, B, C, C sind vier Cylinder. Auf den

beiden Cylindern B, B, den sogenannten

„Letterncylindern“ sind die Lettern angeordnet, während die

„Preßcylinder“

C, C, um von den Lettern einen guten Abdruk zu erhalten,

mit Tuch oder Filz überzogen sind. Das Papier wird, nachdem es gehörig angefeuchtet

worden ist, in beliebiger Quantität auf die Welle M

aufgerollt, und bewegt sich von da in horizontaler Richtung zwischen das erste

Cylinderpaar B, C, um auf der oberen Seite einen Abdruk

zu empfangen. Der Letterncylinder B ist bei diesem Paare

der obere. Von da tritt das Papier zwischen das zweite Cylinderpaar B, C, wo es auf der unteren Seite bedrukt wird; bei

diesem Paare ist der Letterncylinder B der untere. An

jedem der Letterncylinder ist ein Apparat zum Schwärzen der Lettern angebracht. Der

mit dem zweiten Letterncylinder in Verbindung stehende Schwärzapparat ist

größtentheils durch das Maschinengestell verdekt. Für jeden Letterncylinder sind

zwei Schwärzwalzen a, a mit einem Schwärztroge b angeordnet. Zu jedem Troge b gehört eine Abnehmwalze c, eine sogenannte

Trogwalze d und eine Vertheilungswalze e. Um die Schwärze gleichförmig aufzutragen, kann man,

wenn es für nöthig erachtet wird, den Vertheilungswalzen neben ihrer rotirenden

Bewegung noch eine Seitenbewegung geben.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende. Die Trogwalzen nehmen dadurch, daß sie

sich theilweise in der Schwärze drehen auf der einen Seite die Schwärze auf und

geben sie auf der anderen Seite an die kleinen Abnehmwalzen ab; diese übertragen sie

bei ihrer Umdrehung auf die Vertheilungswalzen. Die lezteren geben die Schwärze an

die vier Schwärzwalzen ab, welche dieselbe in gehöriger Quantität der

Letternoberfläche mittheilen. Ich bemerke übrigens, daß der Schwärzapparat keinen

Theil meiner Erfindung bildet und nach Gutdünken des Praktikers eingerichtet und

angeordnet werden mag.

H, H sind zwei Scharniere, mit deren Hülfe sich ein

Theil des Seitengestells mit dem oberen Preßcylinder C

erheben oder zurükziehen läßt, damit man den unteren Typencylinder B aus seinen Lagern nehmen könne, um eine neue

Letternform einzusezen oder die alte zu adjustiren. J, J, J,

J sind zwei Paar Leitungsrollen, von denen das zweite Paar schief gestellt

ist, welche das Papier den drei Faltern K, K, K

zuführen. Diese Falter bestehen aus drei unter spizen Winkeln zu einander gestellten

Stüken Eisenblech, welche das Papier auf seinem Wege nach dem rotirenden Messer in

Falten legen. L, S sind zwei gegen einander laufende

Cylinder, welche die Operation des Faltens vollenden und zugleich das Papier in

Stüke schneiden, worauf wir unten zurükkommen werden; N,

N zwei Scharniere, mit deren Hülfe der Cylinder L zurükbewegt werden kann, um das Papier nöthigen Falles zu adjustiren;

O eine Schraube, um den Druk des Cylinders L auf den Cylinder S zu

reguliren. Die Letterncylinder B, B und Drukcylinder C, C stehen durch Räderwerk mit einander in Verbindung

und drehen sich vermittelst der Stirnräder D, D mit

gleicher Umfangsgeschwindigkeit. Die ganze Maschine erhält ihre Bewegung von der

Welle E aus, die durch Dampfkraft oder irgend einen

anderen geeigneten Motor in Bewegung gesezt wird. Die Schwärz- und

Vertheilungswalzen empfangen ihre Notation durch zwei Getriebe U, U, welche in zwei Stirnräder D, D greifen P ist eine mit der Treibwelle E in Eingriff stehende und mit gleicher Geschwindigkeit

umlaufende Welle, welche den Cylindern L, S gleiche

Umfangsgeschwindigkeit mit den Lettern- und Drukcylindern ertheilt. Die

Trogwalzen d, d erhalten ihre Umdrehung von dem an der

Diagonalwelle G befindlichen Winkelrade f. An jedem Ende dieser Welle G, welche durch ein Winkelgetriebe oder eine Schraube ohne Ende von der

Welle E aus in Thätigkeit gesezt wird, befindet sich

nämlich ein Winkelrad, welches in ein anderes an der Achse der Trogwalze

befindliches Winkelrad greift. R, R sind die Stirnräder,

welche den beiden senkrechten Faltcylindern L, S gleiche

Umfangsgeschwindigkeit ertheilen. T, T, T ist ein festes

Messer, welches in Verbindung mit dem auf dem Cylinder S

angeordneten rotirenden Messer V, V, V in Anwendung

kommt. Diese beiden Messer T, T, T und V, V, V schneiden bei jeder Umdrehung des Cylinders S gegen einander.

Nachdem das Papier zwischen dem lezten Drukcylinderpaare hindurchgegangen ist, wird

es durch das erste Rollenpaar J, J gehoben. Diese Rollen

stehen ungefähr um den vierten Theil der Breite des Papiers von den Rändern

desselben ab, so daß die lezteren vermöge ihres eigenen Gewichts etwas herabsinken. Das Papier nimmt

hierauf seinen Weg über das zweite, näher beisammen liegende Räderpaar J, J und geht zugleich unter dem Depressionsrade J hinweg. Die Mitte des Papiers tritt unter das

mittlere, oben befestigte Faltblech K, während die

Seiten des Papiers über die beiden äußeren, unten befestigten Falter K, K ihren Weg nehmen. Die Cylinder L, S erfassen sodann das Papier, welches sofort durch

das stationäre Messer T und die auf dem Cylinder S angeordneten Messer zerschnitten wird.

Soll das Papier während einer Umdrehung der Drukcylinder mehr als einmal zerschnitten

werden, so kann man zwei oder mehrere Messer auf dem Cylinder S anordnen, oder demselben, wenn er nur mit einem Messer versehen ist,

mittelst Räderwerks die doppelte Umlaufgeschwindigkeit der Preßcylinder geben.

Die Figuren

18–30 stellen die verschiedenen Apparate und Theile dar, welche zur

Adjustirung der Lettern auf den Letterncylindern dienen.

Fig. 24 zeigt

eine einzelne Letter in zwei Stellungen. In Z sieht man

die Verjüngung der Letter von einem Ende bis zum anderen, welche nöthig ist, damit

die Letter auf den Cylinder passe. Lettern, die für einen bestimmten

Cylinderdurchmesser gegossen sind, können auf einen Cylinder von anderem Durchmesser

nicht angewendet werden. In Y bemerkt man diejenige

Hervorragung 1 und Einzahnung 2, vermöge welcher eine Letter in die andere eingepaßt

wird. Die Formen zur Herstellung solcher Lettern sind von der gewöhnlichen Art, und

nur in Betracht der oben erwähnten Verjüngung und der Einzahnung und Hervorragung 1

und 2 abgeändert.

Fig. 22

stellt einen zwischen den Letterncolumnen anzuordnenden Columnenring in der äußeren

Ansicht und im Durchschnitte dar. Er besizt auf der einen Seite eine kreisförmige,

der Hervorragung 2, Fig. 24, entsprechende Rinne 1, und auf der anderen Seite eine

kreisförmige Hervorragung 2, welche der Einzahnung der Leiter 1 in Fig. 24 entspricht. Die

Anordnung kann so getroffen werden, daß die äußere Kante dieses Ringes eine

fortlaufende Linie oder auch nur kurze, durch Zwischenräume von einander getrennte

Linien erzeugt, oder der Ring kann so schmal gemacht werden, daß er mit dem Papiere

gar nicht in Berührung kommt und somit keine Linien erzeugt.

Fig. 21

stellt den Winkelhaken zum Sezen der Lettern in zwei Ansichten dar. Er unterscheidet

sich von dem gewöhnlichen nur dadurch, daß sein Boden w

nach dem Cylinder, für den man den Saz bestimmt hat, gekrümmt ist. Dieser Boden ist für Cylinder

von verschiedenen Durchmessern auch verschieden.

Fig. 30

liefert die äußere Ansicht des sogenannten Schiffs, eines Apparates, welcher dazu

dient, die Letterncolumne auf den Cylinder zu sezen. 5 ist eine messingene Trommel,

deren innerer Durchmesser dem äußeren Durchmesser eines Letternringes gleichkommt.

Auf der äußeren Seite der Trommel 5 sind Federn 6, 6 angeordnet, welche bei 7, 7 ein

wenig unter der Basis der Trommel hervorstehen, wo sie einwärts gebogen sind. 8 ist

ein messingener Ring, welcher die Trommel 5 und die äußere Seite der Federn 6, 6

rings umschließt. Die Federn drüken nach Außen, wenn man aber den Ring 8 nach dem

Boden der Trommel hinabschiebt, so werden dadurch die Spizen der Federn 6, 6, wie

Fig. 29

zeigt, einwärts gedrükt. 9, 9 sind die Handhaben der Trommel und 10, 10 die

Handhaben des Ringes 8.

Fig. 28

liefert eine abgebrochene Seiten- und Endansicht einer Spatie, welche hie und

da zwischen zwei Letternreihen eingeschoben wird, mit der Einzahnung und

Hervorragung 1 und 2.

Fig. 26

stellt ein Querlineal in abgebrochener Ansicht dar, welches von einem Columnenmaaß

zum anderen eine Linie parallel mit einer Letternzeile bildet. Die in diesem

Querlineal befindliche Hervorragung und Einzahnung 2 und 1 entspricht der in dem

Lettern- und Columnenmaaße befindlichen Hervorragung und Einzahnung. g ist die Endansicht des Querlineals. Die Spatien

bestehen aus Letternmetall, die Querlineale aus Messing.

Fig. 23 zeigt

die Endansicht und Fig. 25 die abgebrochene Seitenansicht eines Blokes zur Herstellung des

weißen Papierrandes (mairgin). Dieser Blok, dessen

Verjüngung an den Seiten derjenigen der Letter gleicht, besizt eine der Letter

entsprechende Einzahnung 1 und Hervorragung 2; seine Länge ist gleich der

Columnenbreite. Die Hervorragung 11 paßt in eine im Typencylinder angebrachte Rinne

12, Fig. 18.

Diese Rinne geht von einem Ende des Typencylinders bis zum anderen, und da die

Hervorragungen 11 der Blöke und der Columnenmaaße genau in dieselbe passen, so

werden dadurch die Letterncolumnen auf eine sichere Weise in ihrer relativen

Stellung erhalten.

Fig. 27 ist

die Endansicht eines Blokes ohne obige Hervorragung 11. Er wird nur da angewendet,

wo zwei oder mehrere weiße Ränder während einer einzigen Umdrehung des

Typencylinders erforderlich sind.

Um nach der anderen Richtung freie Ränder hervorzubringen, schiebt man an den

nöthigen Stellen Ringe von geeigneter Dike auf den Cylinder. Ein solcher Ring ist bei 13,13, Fig. 18, im

Durchschnitte dargestellt.

Auf folgende Weise nun werden die Lettern auf dem Typencylinder angeordnet und

adjustirt. Die Lettern werden in dem Winkelhaken Fig. 21 so gesezt, daß

die rechts liegenden Hervorragungen 2 in die Vertiefungen 1 passen. Ist der

Winkelhaken voll, so stellt man die Lettern zusammen auf ein ringförmiges

Columnenmaaß Fig.

22, welches über einen Cylinder Fig. 29 geschoben worden

ist, dessen Länge ungefähr der Columnenbreite gleich kommt. Wenn die Columne voll

ist, so bildet sie einen vollständigen Letternring Fig. 19. Sie wird sodann

mit Hülfe der Vorrichtung Fig. 29 und 30

herausgenommen und an die geeignete Stelle auf den Letterncylinder geschoben. Zu dem

Ende wird die Trommel Fig. 30 über den auf dem

schmalen Cylinder Fig. 29 befindlichen Letternring und zwar bis an den Boden desselben

hinabgeschoben. Indem man nun auch den Ring 8 hinabschiebt und dadurch die Federn

einwärts drükt, greifen die Spizen derselben unter das Columnenmaaß, so daß die

Lettern zwischen dem lezteren und dem Richtmaaße 15, 15 festgehalten werden. Hierauf

hebt man den Letternring ab und schiebt ihn über den senkrecht aufgestellten

Letterncylinder. Ist der Letterncylinder voll, so wird an dem Ende desselben eine

runde Metallscheibe mittelst Muttern und Schrauben 16, Fig. 18 und 20, gegen die

Lettern geschraubt.

Fig. 20 ist

die Endansicht und Fig. 19 der Durchschnitt eines Typencylinders, welcher so weit

vorgerichtet ist, daß er in seine Lager in der Presse eingesezt werden kann. Der an

dem anderen Ende des Cylinders hervorstehende Rand, gegen den die Lettern sich

lehnen, bildet einen festen Theil des Cylinders.

Fig. 18 ist

eine abgebrochene Vorderansicht des Typencylinders mit einem Durchschnitt der

Lettern und der Befestigungsplatte.

Fig. 31

stellt die Endansicht und Fig. 32 die Seitenansicht

einer Presse zum Abdruken der Probebogen dar, deren man sich in Verbindung mit der

rotirenden Drukerpresse oder unabhängig von derselben bedienen kann. Auch hier

kommen verjüngte Lettern in Anwendung, indem der Haupttheil des Apparates nichts

anderes als ein Theil des vielfach erwähnten Letterncylinders ist. Wird der Apparat

als Handpresse gebraucht, so können die Lettern auf dieselbe Weise wie bei der

rotirenden Presse befestigt werden, jedoch kann das Einsezen der Lettern auf das

Cylindersegment ohne Schwierigkeit aus freier Hand geschehen. 17,17 ist das

Maschinengestell; 18,18 das Cylindersegment, welches ungefähr den dritten Theil

eines Cylinders bildet, worauf die Lettern zu liegen kommen; 19 eine Preßwalze, deren Achsenlager in

Hülsen 20 ruhen, welche sich mittelst Schrauben 21 auf und nieder bewegen lassen, um

den Druk auf die Typen verändern zu können. Die Hebel 22, 22 halten die Preßwalze 19

in dem geeigneten Abstande von ihrer gemeinschaftlichen Achse 24. In der Fig. 31 durch

Punktirungen angedeuteten Lage ruhen die Hebel 22, 22 auf den Aufhältern 25, 25. Mit

Hülfe der Handhabe 26 wird die Preßwalze von einer Seite der Maschine zur anderen

bewegt, und auf diese Weise der Probedruk des über die Lettern gelegten Bogens

bewerkstelligt. Zur Verhütung eines unvollkommenen Abdruks und etwaiger Beschädigung

der Lettern kann man auch nöthigen Falles dem Rande des stationären Cylindersegments

eine Verzahnung geben, in welche ein an der Seite der Preßwalze befindliches

Stirnrad eingreift.

Fig. 32

stellt eine Maschine zum Anfeuchten und Aufwikeln des Papiers vor dem Bedruken dar.

Die ganze Maschine ruht auf einem Tische 27, 27, 28 ist ein Wasserbehälter, welcher

auf vier Rädern 29 ruht, die auf einer kleinen Eisenbahn 30 laufen; 31 eine mit Tuch

oder Filz überzogene Walze, die zum Theil in das Wasser eingetaucht ist und sich in

demselben dreht; 32 eine zweite außerhalb des Wassers befindliche Walze, deren

eiserne Träger an den Wasserbehälter befestigt sind; diese Walze empfängt von der

Walze 31 ihre Feuchtigkeit. Ein Gewicht 33 zieht vermittelst einer um die Rolle 34

laufenden Schnur den Behälter 28 vorwärts gegen die etwa mit der rotirenden Presse

in Verbindung stehende Welle M, welche mit der Welle 35

in einem festen eisernen Ständer 36 gelagert ist.

Die Welle 35 nimmt das trokene Papier auf. Von da wird das Papier auf die Welle M geleitet, wo es sich aufwikelt. Die Walzen 31 und 32

werden vermittelst der durch das Gewicht veranlaßten Friction umgetrieben; dasselbe

Gewicht befördert auch das dichte Aufwikeln des Papiers auf der Welle M, gegen welche die Walze 32 drükt. In dem Maaße, als

die Papierrolle auf der Welle M an Durchmesser zunimmt,

drängt sie den Wasserbehälter mit seinen Walzen zurük, bis sie ihre volle Größe

erreicht hat, und dann durch eine andere ersezt wird.

Tafeln