| Titel: | Ueber Darstellung des Calomels als höchst zartes Pulver; von E. Soubeiran. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. LVI., S. 209 |

| Download: | XML |

LVI.

Ueber Darstellung des Calomels als hoͤchst

zartes Pulver; von E.

Soubeiran.

Aus dem Journal de Pharmacie, Dec. 1842, S.

502.

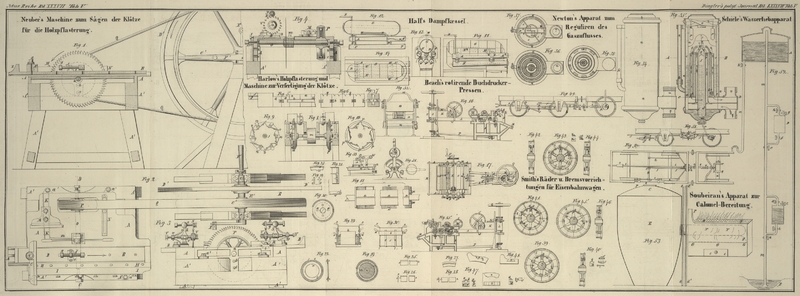

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Soubeiran, uͤber Darstellung des Calomels als

Pulver.

Aerztliche Erfahrung sowohl als die chemische Wissenschaft haben gemeinschaftlich

dargethan, daß die höchst feine Zertheilung des Calomels seine Heilkraft erhöht. Das

Schlämmen führt nicht zum Ziele; man erhält nur ein gelbliches Pulver, welches nicht

die gewünschte Zartheit besizt. Josiah Jewel war der

erste, welcher einen andern Weg vorschlug, nämlich den Dampf des Queksilberchlorürs

in ein Gefäß mit Wasser streichen zu lassen. Dieses Wasser kommt bald ins Sieden und

der Dampf desselben vermischt sich mit dem Calomel-Dampf. Die Gegenwart des

Wassers und des Dampfes verhindert die Vereinigung des Chlorürs und das Product nimmt die

Gestalt eines feinen, gleichförmigen Pulvers an.

Dieses Jewel'sche Verfahren lieferte, wenn es auch nicht

unausführbar war, mit vieler Mühe nur sehr wenig Product; auch wurde es von allen,

die es versuchten, sogleich wieder aufgegeben. Im J. 1822 überzeugte sich Hr. O. Henry ebenfalls, daß mit diesem Verfahren kein

vortheilhaftes Resultat zu erreichen sey; durch eine glükliche Modification

desselben beschenkte er aber unsere Laboratorien mit einem praktischen Verfahren,

welches allgemeinen Eingang fand und allein noch in allen Lehrbüchern der Chemie

erwähnt ist. Um seinen Zwek zu erreichen, sonderte Henry

das den Wasserdampf erzeugende und das den Dampf des Queksilberchlorürs erzeugende

Gefäß ganz von einander ab; die beiderlei Dämpfe begaben sich gleichzeitig in einen

zwischen denselben befindlichen Recipienten, in welchem sie sich innig vermischten

und worin der Calomel in Gestalt eines weißen, sehr fein zertheilten Pulvers

niederfiel. Es ist unnöthig, hier die zum Gelingen dieses Verfahrens erforderlichen

Vorsichtsmaßregeln anzuführen; aber bei aller Gerechtigkeit, welche man ihm

widerfahren lassen muß, ist zu erwähnen, daß die Ausführung desselben schwierig

befunden wurde; man mußte durch Erfahrung die Vortheile zur glüklichen Ausführung

der Operation erst kennen lernen, und nur zu oft ging das ganze Product durch

Springen der Gefäße Verloren; mit einem Worte, dieses Verfahren ist schwer

ausführbar.

Jedoch ist dieses Verfahren in allen französischen Laboratorien eingeführt und hat

die französischen Aerzte dazu gebracht, beinahe aus schließlich nur sehr fein

zertheiltes versüßtes Queksilber anzuwenden. Doch müssen wir bekennen, daß der

französische Calomel, was Weiße und Zartheit betrifft, den Vergleich mit dem

englischen nicht aushält.

Zur Verbesserung des Products und Erleichterung der Operation wurde von mir

vorgeschlagen, statt des, sich zwischen die Theilchen des versüßten Queksilbers

legenden und ihre Vereinigung hindernden Wasserdampfs, einen Luftstrom anzuwenden,

welcher über das erhizte versüßte Queksilber hinstreicht, den Dampf, so wie er sich

bildet, mit fortreißt und als feines Pulver absezt.Polytechnisches Journal Bd. LXXXV. S.

78.

Der Apparat besteht in einer quer durch einen Ofen gestekten irdenen Röhre, in welche

man den Calomel in Stüken bringt und dann erhizt. In das Innere der Röhre wird

fortgesezt der Wind eines Ventilators mit Centrifugalkraft geleitet, welcher den

Dunst, so wie er sich bildet, mit fortnimmt und in einen Recipienten führt. Sezt man

diesem Luftstrome nur gerade Röhren entgegen, so wird der Calomel so fein, daß er sehr

weit hinweg geweht wird; am besten ist es, den Luftstrom in einen 1 1/2 bis 2

Quadratmeter großen, durch Platten in drei Etagen abgetheilten Raum ausströmen zu

lassen. Die untere Etage steht mit der folgenden durch eine, auf der der Einströmung

entgegengesezten Seite, offen gelassene breite Spalte in Verbindung; aus dieser

zweiten Etage tritt der Strom in die dritte, aus welcher er endlich durch eine Röhre

austritt, deren Ende unter Wasser taucht. Die Luft, indem sie beständig auszutreten

sucht, erzeugt im Wasser ein Gepolter, welches die bis in dasselbe gedrungenen

feinen Calomeltheilchen befeuchtet und ihr Niederfallen bewirkt. Diese Art der

Verschließung läßt nichts zu wünschen übrig.

Durch vielfältige, immer wieder modificirte Versuche aber kam ich dahin, dieses neue

Verfahren wieder umzugestalten und sogar von seinen ersten Grundlagen

abzuweichen.

Gegenwärtig wende ich weder den Wasserdampf, noch einen Luftstrom mehr an. Mein

Apparat besteht ganz einfach aus einer Röhre und einem Recipienten; ich erhalte den

schönsten feinstzertheilten Calomel und zwar auf so einfache Weise, daß ich mich

schon oft fragte, wie mir dieses Verfahren nicht sogleich einfallen konnte. Um das

Princip desselben zu erläutern, wollen wir auf einen ähnlichen Proceß zurükgehen,

der im Großen Anwendung findet, nämlich die Fabrication der Schwefelblumen.

Bei der Darstellung der Schwefelblumen nämlich führt man den Schwefeldampf in eine

Kammer, welche so weit ist, daß die latente Wärme, welche aus dem sich verdichtenden

Schwefel frei wird, ihre Wände nicht so erhizen kann, daß der sich daran anlegende

Schwefel schmilzt. Es war mir, und gewiß auch vielen andern entgangen, daß die

Verdichtung weit von den Wänden der Kammer erfolgt, wobei die Luft, mechanisch

zwischen den Theilchen des Schwefeldampfes gelagert, der Vereinigung dieser

Theilchen im Augenblike ihrer Verdichtung ein mechanisches Hinderniß entgegensezt;

überdieß finden die Schwefeltheilchen keinen Stüzpunkt und können sich also nicht in

der zur Krystallisation erforderlichen symmetrischen Anordnung absezen und

vereinigen. Würde der Schwefeldampf sich an den Wänden der Kammer verdichten, so

würde er sich in krystallinischen Anhäufungen, aber nicht in Pulverform absezen. Das

Schwefelpulver sezt sich also mitten in der Luft der Kammer ab und das Pulver fällt

dann durch sein eigenes Gewicht langsam zu Boden. Nachdem nun dieser Proceß seine

wahre Erklärung gefunden, war damit auch die Darstellung des feinzertheilten

Calomels, so wie aller andern analogen Mineralsubstanzen gegeben. Man brauchte nur

noch das Verfahren bei der Fabrication der Schwefelblumen auf sie anzuwenden und

einige den Erfolg der Operation befördernde Nebenumstände zu beobachten.

Die Gefäße, in welchen ich den Calomel erhize, sind längliche irdene Röhren von 10

Centimeter (3'' 8''' Par. Maaß) Durchmesser und 50 bis 60 Centimeter (1' 6'' bis 1'

10'') Länge; sie sind an einem Ende geschlossen, am andern offen; jede faßt

4–5 Kilogr. versüßten Queksilbers. Meine Röhren wurden aus der Erde gemacht,

aus welcher die Pariser Schmelztiegel verfertigt werden; ich überzog sie außen noch

mit einer Lage Thon, wodurch jede Röhre mehrere Operationen aushält.

Die Röhre kommt in einen länglichen Ofen, reicht auf der einen Seite 4 Centimeter (1

1/2'') über denselben hinaus und mündet in einem Recipienten in gerader Linie mit

seiner Innenwand aus. Als Recipient bediente ich mich bis jezt eines großen

steinzeugnen Wasserbehälters, durch welchen in 2/3 seiner Höhe ein rundes Loch

gebohrt wurde, in welches das offene Ende der Röhre eingerieben wird. Ich

verstreiche die Fugen noch mit etwas Kitt, seze den Dekel auf dieses Gefäß und

verschließe es mittelst eines darübergepappten Papierstreifens; oben lasse ich eine

Oeffnung, durch welche die ausgedehnte Luft frei austreten kann; sie braucht nur mit

einer Glasplatte zugedekt zu werden. Statt eines solchen Gesäßes könnte man auch

eine kleine Kammer benuzen, deren dem Ofen zugekehrte Seite von Ziegeln aufgeführt

würde. Ich führte- eine solche Operation mit einer Kammer aus, die gewöhnlich

zur Fabrication des Chlorkalks dient und 4 Kubikmeter Hohlraum hat. Der Versuch

gelang sehr wohl; doch ziehe ich für die Quantität von ein paar Kilogrammen, welche

ich in Arbeit nahm, den steinzeugnen Behälter vor, der wenig Umstände macht und

leicht zu reinigen ist.

Der Recipient soll so nahe wie möglich am Ofen seyn, damit das versüßte Queksilber

sich nicht schon am Ende der Röhre verdichtet; aus demselben Grunde muß die Röhre

auch in gerader Linie mit der Wand des Recipienten aufhören, und nicht tiefer in

denselben hineingehen. Andererseits muß der Recipient von der Ofenhize, welche

direct auf ihn zuginge, frei gehalten werden, zu welchem Behufe man die Oeffnung,

durch welche die Röhre aus dem Ofen tritt, mit Lehm verstreicht und durch zwei

metallene Zwischenwände, welche die Röhre außerhalb des Ofens umfangen, indem sie

zwischen diesem und dem Recipient stehen, leztern vor der ausstrahlenden Wärme

schüzt. Auf diese Weise sind die beiden den guten Erfolg bedingenden wesentlichen

Bedingungen erfüllt; die Röhre wird sehr nahe an der Stelle, wo sie in den Recipient

tritt, erhizt, damit der Calomel sich nicht in ihr selbst condensirt; der Recipient

ist vor der Ofenhize geschüzt, denn wenn er zu warm würde, könnte sich der anfangs in

Pulverform absezende Calomel krystallinisch zusammenhäufen.

Nichts ist hiebei leichter, als die Leitung des Feuers; man erhizt zuerst die Röhre

an der dem Recipient zunächst liegenden Stelle bis zur dunkeln Rothglühhize und

verbreitet allmählich das Feuer nach der ganzen Länge der Röhre, 1 1/2 bis 2 Stunden

sind hinreichend zur vollkommenen Verflüchtigung von 4 bis 5 Kilogr. versüßten

Queksilbers.

Hält man die Operation für beendigt, so läßt man den Apparat erkalten, nimmt den Kitt

ab und wäscht den Calomel so lange mit destillirtem Wasser aus, bis das Waschwasser

von Schwefelwasserstoff nicht mehr gefärbt wird. Er wird nun bei gelinder Wärme

getroknet.

Dieß ist das sehr einfache Verfahren, bei welchem ich stehen blieb; ich wurde

versichert, daß es gerade dasselbe sey, welches die englischen Fabrikanten geheim

halten. Jedenfalls hält der so zertheilte Calomel den Vergleich mit dem schönsten

englischen aus; unsere Industrie hat hiemit eine große Requisition gemacht. Ich

beschäftige mich mit der Anwendung dieses Verfahrens der Zertheilung auf andere

flüchtige Mineralsubstanzen; der Proceß bietet nach meiner bisherigen Erfahrung nur

bei denjenigen von ihnen Schwierigkeiten dar, welche, wie das Operment und der

Zinnober, durch Berührung mit der Luft in hoher Temperatur eine Veränderung

erleiden.

Beschreibung des ApparatesFig.

53.

P irdener Ofen; die vordere Wand ist bei P erhöht.

G, G beweglicher Rost, aus drei Theilen bestehend; man

hebt ihn weg, damit das Feuer herunterfällt, wenn die Operation beendigt ist.

g, g Rost für die den obern Theil der Röhre erhizende

Kohle.

c Oeffnung des Aschenraums. Sie ist sehr groß, damit die

Roststüke und die Kohlen am Ende der Operation leicht herausgenommen werden

können.

T Röhre, welche das versüßte Queksilber enthält.

S Widerlage, welche das Ende der Röhre unterstüzt. F Recipient.

C Dekel des Recipienten.

p obere Oeffnung des Recipienten, mit einer Glasplatte

bedekt.

d, d' Zwischenwände von Eisenblech, welche die Röhre

umfassen und den Recipienten gegen die directe Ofenhize schüzen.

Tafeln