| Titel: | Verbesserungen an den Achsen und Rädern der Eisenbahnwagen, worauf sich John Oliver York, Ingenieur zu London, Upper Coleshill-street, Eaton-square, am 21. Dec. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. LXI., S. 242 |

| Download: | XML |

LXI.

Verbesserungen an den Achsen und Raͤdern

der Eisenbahnwagen, worauf sich John

Oliver York, Ingenieur zu London, Upper Coleshill-street,

Eaton-square, am 21. Dec. 1841 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Dec. 1842,

S. 322.

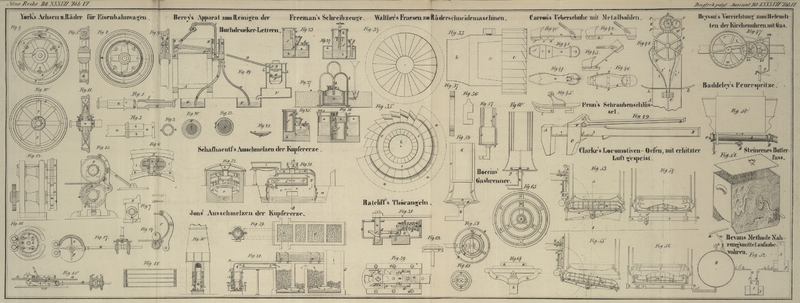

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

York's Verbesserungen an den Achsen und Raͤdern der

Eisenbahnwagen.

Meine Erfindung betrifft 1) eine Methode hohle Achsen für Eisenbahnwagen

anzufertigen;

2) die Verfertigung der Eisenbahnwagenräder;

3) ein Verfahren den Kranz der Eisenbahnräder zu biegen;

4) eine Methode die rollende Fläche des schmiedeisernen Kranzes der Eisenbahnräder zu

Härten, um derselben eine größere Dauerhaftigkeit zu geben.

Fig. 1 stellt

die meiner Erfindung gemäß construirte Achse eines Eisenbahnwagens theils in der

Seitenansicht, theils im Durchschnitte dar.

Fig. 2 liefert

einen Querschnitt zweier umgebogener Eisenplatten, welche zusammengeschweißt eine

Röhre a, a bilden, von der in Fig. 3 das eine Ende

dargestellt ist. An jedes Ende dieser Röhre werden zwei krumme Platten b, b mittelst eines Bandes c

befestigt. Diese krummen Platten b, b sollen die

verstärkten Theile d, d der Achse, welche in die Räder

gekeilt werden, bilden. An jedem Ende der beiden gebogenen Platten a, a, woraus die Achse besteht, befindet sich, wie Fig. 3 zeigt,

ein Ring e. Die solcher Weise miteinander verbundenen

Theile a, b, c und e werden

in die Gestalt Fig.

1 zusammengeschweißt und geschmiedet, wozu ich mich passender hohler

Werkzeuge (swages) bediene. Die Ringe c, e bringen an der Achse die erhabenen Theile c', e' und die umgebogenen Platten b die dikeren Theile d

hervor. Auf Verlangen lasse ich die Achsenenden in gußstählernen Lagern sich

drehen.

Der zweite Theil meiner Erfindung bezieht sich auf eine Methode, zwischen der

eisernen Felge und dem äußeren Radkranze der Eisenbahnräder einen Holzring

anzubringen. Die einzelnen Theile, woraus dieser Holzring besteht, sind keilförmig

und lassen sich dergestalt gegen andere geneigte Flächen verschieben, daß dadurch

der Durchmesser des

Holzringes vergrößert und der Radkranz fester gekeilt wird.

Fig. 4 stellt

ein solches Rad in der Seitenansicht und

Fig. 5 im

Durchschnitte dar.

Fig. 6 zeigt

einige Theile nach einem größeren Maaßstabe und im Durchschnitte.

Fig. 7 ist ein

Querschnitt einzelner Theile nach demselben Maaßstabe, welcher der Fig. 6 zu Grunde gelegt

ist. f, f sind die Speichen, Nabe und Felge des

guß- oder schmiedeisernen Rades; g, g ist der

äußere Radkranz. Die Construction und Anordnung der Speichen gehört nicht in den

Bereich meiner Erfindung, die sich nur auf die Anbringungsweise des Holzes zwischen

Radkranz und Felge bezieht.

An der inneren Seite des Radkranzes befindet sich eine Vertiefung oder Rinne von der

Breite des Holzringes; eine ähnliche Vertiefung ist an dem Umfange des Felgenkranzes

f angebracht. Diese Vertiefungen fassen, wie der

Durchschnitt Fig.

7 zeigt, den Holzring fest zwischen sich. h, h, i,

i sind die einzelnen Theile, aus welchen der Holzring besteht. Die

geneigten Flächen, welche an diesen Theilen angebracht sind, bewirken, daß bei

erfolgender Verschiebung derselben der Durchmesser des Ringes, den sie bilden,

vergrößert wird. In die Enden der Holzblöke i sind

eiserne Platten j, j eingesezt. Diese Platten enthalten

rechts- und linksgeschnittene Schraubenmuttern, so daß, wenn die

Vaterschraube nach der einen oder der andern Richtung umgedreht wird, die Keile i, i rechts und links auseinander getrieben oder

einander genähert werden. In ihrer Mitte besizt die Schraube einen Hals a, auf dessen Umfange Löcher zur Aufnahme eines Hebels

angebracht sind, um die Schraube drehen und somit den Holzring erweitern zu können.

Die Bewegung der Schraube, wenn das Rad im Gebrauch ist, wird durch einen Stift b verhütet, welcher entweder durch die Felge geschraubt,

oder auch nur durch ein Loch in der Felge gestekt und durch einen Vorsteker Fig. 6 und 7 befestigt

wird. Die Theile h, h, des Holzringes werden vermittelst

Schraubenbolzen an die Felge und den äußeren Radkranz befestigt. Beim Zusammensezen

der einzelnen Theile dieses Rades wird zuerst der Holzring um die Felge, dann der

Radkranz, ohne denselben zu erhizen, darauf gelegt. Hierauf werden die Theile i, i des Holzringes mit Hülfe der erwähnten Schraube

auseinander gedrängt. In Folge des dadurch sich erweiternden Holzringes wird der

Radkranz ganz festgekeilt.

Anstatt den Theilen des Holzringes die oben beschriebenen geneigten Flächen zu geben,

können diese Flächen auch an den inneren Kanten angebracht werden, wie aus dem Fig. 8 und 9 abgebildeten Rade

abzunehmen ist. Dieses Rad besteht aus zwei vermittelst Schrauben und

Schraubenmuttern I, I miteinander verbundenen

Seitenplatten k, k; die schrägen Flächen des aus

mehreren Stüken bestehenden Holzringes m liegen in einer

Rinne, welche durch die am Umfange sämmtlicher Seitenplatten k befindlichen schrägen Flächen gebildet wird. Zieht man nun die Platten

k, k näher zusammen, so entfernt sich das Holzstük

m vom Mittelpunkte des Rades und keilt den Radkranz

fest. In allen Fällen ziehe ich es vor, zur Aufnahme des Holzringes im Innern des

Radkranzes eine rinnenförmige Vertiefung anzubringen, wiewohl ich sie nicht für

absolut nothwendig halte; auch binde ich mich nicht an eine ganz bestimmte Form der

einzelnen Theile des Holzringes, wenn sie nur keilförmig sind und in der

beschriebenen Art und Weise wirken.

Fig. 10

stellt die Seitenansicht und Fig. 11 den Durchschnitt

einer andern Radconstruction mit hölzernem Felgenkranz dar. z ist der aus mehreren Theilen bestehende hölzerne Felgenkranz; y, y sind die Speichen, deren äußere Enden den

Felgenkranz theilweise umfassen. Sämmtliche Speichen sind an die Scheiben x, x gegossen oder auf eine andere Weise befestigt. Die

Scheiben x, x können auf der Achse w, in welche die Schrauben w' geschnitten sind, durch Aufschrauben der Muttern u einander genähert werden. Dadurch werden die Felgenstüke z auf dem ganzen Umkreis gleichförmig gegen den eisernen

Radkranz angedrükt. Die rükgängige Bewegung der Schraubenmutter u wird durch die Schraube und Mutter v verhütet, welche durch die hervorspringende Platte u' der Mutter u und durch

ein in der Scheibe x befindliches Loch tritt.

Ich gehe nun zur Beschreibung des dritten Theiles meiner Erfindung über, welcher sich

auf ein Verfahren, den eisernen Radkranz zu biegen, bezieht. Die Figuren 12 und 13 liefern

zwei Ansichten eines Walzenpaares nebst Einrichtung, um eine Eisenschiene zu einem

Radkranze zu biegen und in der geeigneten Länge abzuschneiden. A, B sind die beiden Walzen, von denen die untere mit

Messern a, a' versehen ist, um den Radkranz in der

verlangten Länge abzuschneiden. Die Walze A wird durch

eine Dampfmaschine oder eine andere geeignete Triebkraft in Thätigkeit gesezt, die

obere Walze dagegen dreht sich einfach vermöge der Bewegung des Umfangs der Walze

A, indem diese auf die Radkranzschiene wirkt.

Leztere nimmt ihren Weg zwischen der Peripherie der Walze B und den drei Rollen D, D eines Drukhebels

C, welcher durch eine Stüze E an seiner Stelle erhalten wird. Die Radkranzschiene wird in glühendem

Zustande zwischen die Walzen A und B gestekt, so daß ihr Ende gerade über das Messer a'

hinaus zu liegen kommt,

wodurch ein Theil dieses Schienenendes beim Durchgang der Schiene durch den

Einschnitt der Walzen A, B abgeschnitten wird. Nachdem

die Schiene durch den Drukhebel über die Walze B gebogen

worden ist, schneidet das Messer a auch das andere

Schienenende ab. Auf diese Weise wird der Radkranz in einer Operation in

abgemessener Länge abgeschnitten und gebogen, mit einer Verstärkung an beiden Enden

in Rüksicht auf das Zusammenschweißen. Der Brennmaterial-Ersparniß wegen ist

es wünschenswerth, die Schiene noch in glühendem Zustande von dem Walzwerke, in

welchem sie gebildet wurde, unter die Walzen A, B zu

bringen. Anstatt der Walzen A, B kann man sich auch

eines kleineren Walzenpaares A', B', Fig. 14, bedienen; in

diesem Falle muß aber die Schiene durch andere Mittel in Stüke von der geeigneten

Länge zerschnitten werden. Der Drukhebel gleicht bei dieser Maschine dem oben

erwähnten, dagegen vertritt die Stelle der Walze B in

Fig. 13

eine halbcylindrische Platte F, über welche die

Radkranzschiene gebogen wird. Die auf solche Weise krumm gebogene Radschiene wird

nun einer zweiten Fig. 15, 16 und 17 dargestellten Biegmaschine übergeben. Bei dieser Maschine ist es der

Ring G, um den die Schiene gebogen wird. Dieser Ring

läßt sich mit Hülfe des um die Achse j drehbaren Hebels

I auf der Platte H

verschieben, und bewegt sich zu dem Ende in einer geeigneten Führung. Wird nun der

Hebel l niedergedrükt, so bewegt sich der Ring zurük,

und es kann alsdann eine in der oben beschriebenen Maschine vorläufig gebogene

Radkranzschiene zwischen den Ring g und die Preßwalzen

M, N gestekt werden. Ist dieß geschehen, so hebt man

den Hebel I in die Höhe und preßt den Ring G mit der Radschiene gegen die Walzen M, N. Indem nun die lezteren halbwegs um den Ring G herumgeführt werden, biegen sie die Radschiene genau

in die Form des Ringes. Die Walzen M, N sind nämlich auf

Armen O', P' gelagert, welche an zwei Rädersegmenten O, P festsizen und sich in krummen Schlizen bewegen, die

in der festen Unterlage angebracht sind. Die Welle R,

welche ein Getriebe Q trägt, wird von einer

Dampfmaschine oder irgend einer andern Triebkraft aus vermittelst eines Winkelrades

S in Bewegung gesezt. Dieses Winkelrad greift in

eines oder das andere der beiden an der Welle R

befindlichen Winkelräder T, U, je nachdem die Walzen M, N nach entgegengesezten Richtungen um den Ring G vorwärts oder zurükbewegt werden sollen.

Der vierte Theil meiner Erfindung betrifft das Härten des Umfanges der

Eisenbahnräder, um demselben eine größere Dauer zu geben. Ich seze einen oder

mehrere Radkränze in einen kreisrunden gemauerten Ofen Fig. 18 und umgebe ihre

zu härtenden Umfänge mit gepulverter Holzkohle. Hierauf verschließe ich den Ofen,

erhize ihn bis zu einer starten Rothglühhize und erhalte ihn zwei oder mehrere Tage

in dieser Temperatur. Hierauf nehme ich die Radkränze aus dem Ofen, schiebe sie, um

ihnen eine genau cylindrische Gestalt zu geben, über eine cylindrische Form und

tauche den Kranz mit der Form in kaltes Wasser, worin ich beide bis zum Erkalten

liegen lasse. Die Form sollte aus Theilen, die sich auseinander nehmen lassen,

bestehen, um den Radkranz wieder leicht von derselben trennen zu können.

Tafeln