| Titel: | Verfahren und Apparat zum Reinigen der Buchdrukerlettern oder -Formen nach ihrem Gebrauche, worauf sich Miles Berry, Civilingenieur und Patent-Agent in London, am 8. Septbr. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. LXIX., S. 256 |

| Download: | XML |

LXIX.

Verfahren und Apparat zum Reinigen der

Buchdrukerlettern oder -Formen nach ihrem Gebrauche, worauf sich Miles Berry, Civilingenieur und

Patent-Agent in London, am 8. Septbr.

1841 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1842, S.

323.

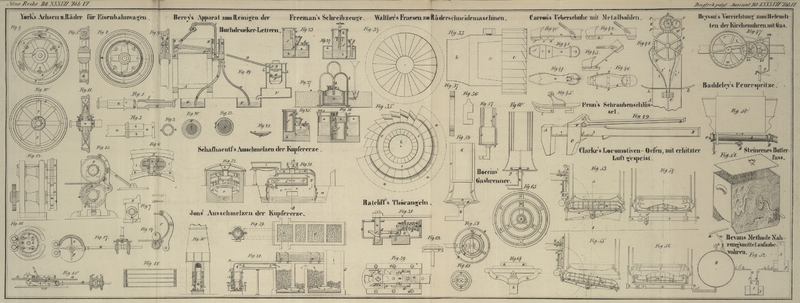

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Berry's Verfahren und Apparat zum Reinigen der

Buchdrukerlettern.

Gewöhnlich werden die Druklettern mittelst Bürsten, welche mit einer Auflösung von

Potasche oder einer andern alkalischen Flüssigkeit genezt sind, gereinigt. Die so

behandelten Lettern verlieren bald die Schärfe ihrer Form, indem sich ihre Ränder

oder Kanten dadurch abnuzen, ihre Flächen aber durch die Reibung der Bürsten, den

durch die Schwärze erzeugten Schmuz und den in der Potasche gewöhnlich enthaltenen

Sand schnell zerstört werden.

Folgendes ist das verbesserte Verfahren: eine Auflösung von Potasche oder Soda wird

über ungelöschten Kalk geschüttet, wobei sie sich erhizt. So präparirt, wird sie

mittelst einer doppeltwirkenden Pumpe über die Lettern getrieben, wodurch diese

vollkommen und schnell gereinigt werden. Um mit Sparsamkeit zu verfahren, muß die

Flüssigkeit wieder auf den Kalk geschüttet und filtrirt werden. Aller von der

Schwärze herrührende Schmuz wird durch den Kalk abgesondert und die reine

Flüssigkeit gelangt in ein Reservoir hinab, aus welchem sie immer wieder verwendet

werden kann.

Fig. 19 ist

der Aufriß des vollständigen Apparats.

Die Figuren

20, 21

und 22 zeigen

einzelne Theile des Filtrir-Apparats.

A, A ist ein hölzernes Gestell, welches den Kasten B trägt, worin die Reinigung der Lettern stattfindet.

Dieser Kasten ist rechtekig und eine Seite desselben kann mittelst Angeln, wie eine

doppelte Flügelthüre, geöffnet werden. C ist eine Tafel

mit seitwärts vorstehenden Zapfen, welche in Lagern ruhen, die auf dem Boden des

Kastens befestigt sind. Diese Tafel ist an ihrem untern Ende aufwärts gebogen, um die daraufliegende

Letternform zurükzuhalten; sie kann mittelst eines Sperriegels in gehörig geneigte

Stellung gebracht und darin erhalten werden.

D ist eine Röhre zum Ableiten der Flüssigkeit aus dem

Kasten in eine unten zu beschreibende Pfanne; sie ist mit einem Hahn versehen.

E ist eine doppeltwirkende Pumpe mit zwei Saugröhren a, b, deren untere Enden in die Reservoirs F und G münden. Auch diese

Röhren sind mit Hähnen versehen, damit die in jedem Reservoir enthaltene Flüssigkeit

nach Belieben in die Höhe gepumpt werden kann.

F ist das Gefäß, in welches die reine Kali- oder

Natronlösung zuerst gebracht wird.

Das Gefäß G enthält klares Wasser zum Abwaschen der

Lettern nach ihrer Reinigung mittelst der Alkalilösung.

H ist eine in der kugelförmigen Höhlung an der

Entleerungsröhre I gelenkartig bewegliche Kugel,

mittelst welcher das davon absteigende Rohr nach jedem beliebigen Theil der

Letternform hin gerichtet werden kann.

L ist ein gußeisernes Gehäuse mit vorspringenden

Tragleisten, auf welchen die Brazen der darin befindlichen Pfanne M aufliegen; leztere ist unten offen und läßt die Lösung

in das darunter stehende Gefäß abtropfen.

N ist eine durchlöcherte Metallplatte, welche auf

kleinen Vorsprüngen an der Innenseite der Pfanne M

aufliegt; unter dieser Platte ist ein Metallgewebe c, c

in Form eines Sakes angebracht, welches zum Filtriren der Flüssigkeit dient, wie in

der besondern horizontalen Ansicht Fig. 20 zu sehen ist.

O ist ein zweites, ebenfalls auf Vorsprüngen im Innern

der Pfanne M aufliegendes Filter. Dasselbe besteht aus

einem Metallring d, d mit konischer Oeffnung, welche

unten enger ist als oben; ferner einem zweiten ebenfalls konischen Ring e, e, welcher genau in den ersten paßt, und aus einem

Metallgewebe f, dessen kreisförmiger Rand zwischen die

zwei Ringe gebracht wird, welche man, um es fest zu halten, dicht zusammenpreßt, wie

der Verticaldurchschnitt Fig. 21 und der Grundriß

Fig. 22

zeigen. Auf dieses zweite Filter kömmt Holzasche oder feiner Sand, wie er gewöhnlich

zum Filtriren des Wassers dient.

Die zu reinigenden Letternformen legt man auf die geneigte Tafel C, die Thüren des Kastens B

werden dann geschlossen und der Hahn der Röhre D

geöffnet. Auf die Platte N bringt man nun ungelöschten

Kalk und Soda oder Potasche in aufeinanderfolgenden Schichten von ziemlich gleicher

Dike; man gießt hierauf genug Wasser darüber, um eine Auflösung von der erforderlichen Stärke

zu erhalten. Es bildet sich hiedurch kohlensaurer Kalk, welcher auf dem obern und

untern Filter liegen bleibt, und das aufgelöste äzende Kali oder Natron fließt durch

die untere Oeffnung der Pfanne M in das darunter

befindliche Gefäß F ab. Statt das Alkali in festem

Zustande anzuwenden, kann man es auch vorher in Wasser auflösen und die Lösung auf

den gebrannten Kalk gießen, worauf man dann wie oben weiter verfährt. Die

Flüssigkeit, welche die Platte N passirte, wird, indem

sie durch den Sak O dringt, noch einmal filtrirt, ehe

sie in das Gefäß F abläuft.

Die Wärme, welche durch den gebrannten Kalk frei wird, wird durch das als Hülle

dienende Gehäuse L zu Nuzen gemacht, daher man die

reinigende Flüssigkeit nicht zu erwärmen braucht; auch ist, um die Wärme

einzuschließen, die Pfanne, wie die Abbildung zeigt, mit einem Dekel verschlossen.

Nachdem man die nöthige Menge Alkalilösung auf diese Weise gewonnen hat, wird die

Letternreinigung folgendermaßen vorgenommen.

Der Hahn der in das Gefäß F tauchenden Röhre a wird geöffnet, jener des Gefäßes G geschlossen und die Pumpe in Bewegung gesezt; die

durch sie gehobene Flüssigkeit in der Röhre I wird durch

die in Gelenk laufende Kugel so dirigirt, daß der Flüssigkeitsstrahl die gewünschte

Richtung erhält. Die auf die Lettern gesprizte Flüssigkeit löst die Drukerschwärze

auf und läuft durch die Röhre D ab, welche sie auf das

Filter N zurükführt. Die durch den Kalk abermals

zersezte Flüssigkeit gelangt auf das zweite Filter, wo sie den Kienruß und die durch

die Zersezung der Schwärze gebildete Seife zurükläßt und die gereinigte Flüssigkeit

läuft dann in das Gefäß F ab, aus welchem sie für eine

folgende Operation wieder benuzt wird. – Wenn die aus dem Kasten B kommende Flüssigkeit so mit fetter Substanz beladen

ist, daß sie unrein in das Gefäß F abläuft, so ist dieß

ein Zeichen, daß der Kalk gesättigt ist und behufs der fernern Zersezung der

seifenartigen Verbindungen erneuert werden muß. Die Kalkseife sowohl als der Kienruß

bleiben auf den Filtern, während das Kali oder Natron wieder frei und zu einer

folgenden Operation benuzt werden. – Ist die Letternform mit der Alkalilösung

hinlänglich gewaschen, so wird der Hahn der Röhre a

geschlossen und derjenige der Röhre b geöffnet, reines

Wasser aus dem Gefäß G auf die Tafel gepumpt und hiemit

die Operation vollendet. Es versteht sich, daß vorher der Hahn der Röhre D geschlossen und derjenige einer Ablaufröhre am Kasten

B geöffnet werden muß.

Tafeln