| Titel: | Verbessertes Verfahren Kupfererze auszuschmelzen, worauf sich Dr. Karl Schafhäutl am 6. März 1839 in England ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. LXXV., S. 273 |

| Download: | XML |

LXXV.

Verbessertes Verfahren Kupfererze auszuschmelzen,

worauf sich Dr. Karl

Schafhaͤutl am 6. Maͤrz

1839 in England ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1842, S.

344.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Schafhaͤutl's Verfahren Kupfererze

auszuschmelzen.

Die Erfindung besteht zuvörderst darin, daß das Kupfererz gepulvert und mit einer

alkalischen oder erdigen Basis, welche zu dem im Erz enthaltenen Schwefel eine

starke Verwandtschaft hat, innig gemengt wird. Der Patentträger gibt hiezu seiner

Wohlfeilheit wegen dem gebrannten Kalk den Vorzug.

Der Kalk und das Erz werden, wenn sie gemengt sind, mit Wasser zu einem dünnen Mörtel

angerührt, dem noch eine gewisse Quantität Kochsalz zugesezt wird. Wenn das Erz 5

bis 12 Proc. Kupfer enthält, werden auf 5 Theile des Erzes 2 1/2 Th. Kalk und 1 Th.

Salz zugesezt.

Das Gemenge wird nun im gewöhnlichen oder in dem verbesserten Röstofen, welcher den

zweiten Theil der Erfindung ausmacht, gebrannt und dann auf übliche Weise

geschmolzen.

Der verbesserte Röstofen soll erstens dem über seinem Gestell ausgebreiteten Erze

eine vollkommenere und schnellere Berührung mit der Luft gestatten; zweitens das

Entweichen aller schweflig- und arsenigsauren Dämpfe in die Luft verhindern

und erstere, so man will, in Schwefelsäure verwandeln.

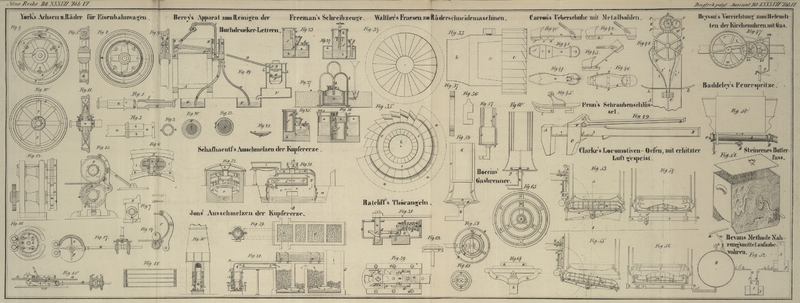

Fig. 31 ist

ein Längendurchschnitt des verbesserten Röstofens; Fig. 32 ein senkrechter

Querdurchschnitt nach der Linie AB. a ist der Feuerrost, welcher durch den

Schieber b und die Thüren c,

die luftdicht schließen und wie gewöhnlich mit feuchtem Thone verstrichen werden,

von der unmittelbaren Verbindung mit der äußeren Luft abgeschlossen ist; das

entgegengesezte Ende des Röstofens ist ebenfalls durch die Thüren d luftdicht verschlossen. Der geschlossene Feuerraum communicirt mit der

Luftkammer e in der Mitte und mittelst des Canals g mit dem Gestell f, auf

welches das oben erwähnte Gemenge von Erz und Kalk behufs des Röstens gebracht wird.

Die Beschikung geschieht durch den Trichter h. Das

Gestell f ist dem Luftzutritt nur an der Seite f* geöffnet; in Folge davon tritt die das Feuer

speisende Luft, da alle andere Communication abgeschnitten ist, hier ein und

streicht in einem ununterbrochenen Strom über das Erz auf dem Gestell f, oxydirt den Schwefel und Arsenik und reißt alle

schweflig- und arsenigsauren Dämpfe durch den Canal g in die Luftkammer e mit sich fort. Von

dieser Kammer aus streicht sie mit dem vom Wasser i

(welches langsam unter dem Aschenfall und der Luftkammer hinwegfließt) aufsteigenden

Dampf durch das glühende Brennmaterial in dem Feuerraume, wobei die Dämpfe in

Schwefelsäure umgewandelt werden und mit der Flamme rükwärts durch die Züge oder

Füchse j, j, j in die (in der Abbildung nicht

sichtbaren) Flammenkammern an den beiden Seiten des Canals g strömen. Von hier streicht die Luft durch die Canäle k über den gewölbten Calcinirraum in den Schornstein I, wo die sauren Gase mittelst Dampf leicht condensirt

werden können. Der Zug der Luft und des Rauches vom Calcinirraume bis zum

Schornstein I ist durch die Pfeile in Fig. 31 angezeigt.

Wenn das Gemenge hinreichend geröstet ist, wird es durch die Canäle n, n langsam in das Wasser i

in der Luftkammer e hinuntergescharrt; der Calcinirraum

wird dann mit einer neuen Portion des Gemenges beschikt und eben so verfahren u.s.w.

Die zuerst in das Wasser geworfene Beschikung wird aber vorher durch die Thüren d herausgenommen und in den Raum m gebracht, wo die Masse sorgfältig ausgewaschen wird und dann zum

Schmelzen geeignet ist.

Tafeln