| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication zusammengeschweißter eiserner Röhren, worauf sich Thomas Henry Russel, zu Wednesbury in der Grafschaft Stafford, und Cornelius Whitehouse ebendaselbst, am 7. März 1842 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. XCIII., S. 352 |

| Download: | XML |

XCIII.

Verbesserungen in der Fabrication

zusammengeschweißter eiserner Roͤhren, worauf sich Thomas Henry Russel, zu Wednesbury in der Grafschaft

Stafford, und Cornelius

Whitehouse ebendaselbst, am 7.

Maͤrz 1842 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1842,

S. 268.

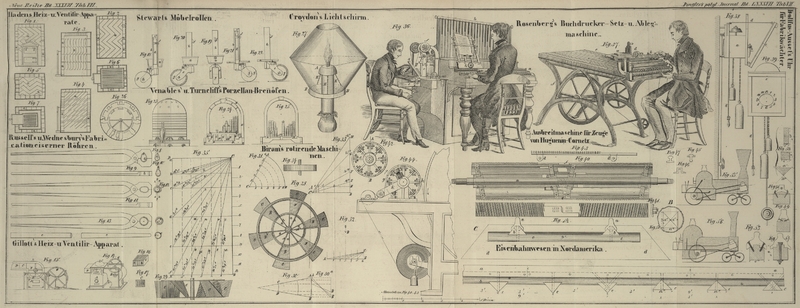

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Russel's und Whitehouse's Fabrication eiserner

Roͤhren.

Unsere Verbesserungen beziehen sich auf das Zusammenschweißen schmiedeiserner Röhren

unter Anwendung äußeren Druks, indem wir in das bereits umgebogene Eisen einen

eisernen Dorn steken und die im schweißfertigen Zustande befindliche Röhre sammt dem

Dorn durch Formen oder Zangen hindurchziehen. Nach geschehener Schweißung kann der

Dorn wegen seines im Vergleich mit dem Durchmesser der fertigen Röhre geringeren

Durchmessers leicht herausgezogen werden, indem man die zusammengeschweißte Röhre in

Cylinderform preßt. Unsere Erfindung läßt sich besonders auf dünne schmiedeiserne

Röhren, z.B. die Feuerröhren der Locomotiven u.s.w., anwenden.

a, Fig. 8, zeigt die

Endansicht eines umgebogenen Eisenblechs. Nachdem dieses Blech bis zu einer mäßigen

Schweißhize erwärmt worden ist, wird es durch die Zange Fig. 9 gezogen. Diese

Zange hat eine erweiterte Maulöffnung und der obere Theil bei c ist der gestalt vertieft, daß das umgebogene Eisenblech nach seinem Durchgang durch die

Zange die Form Fig.

10 annimmt, wobei der eine Blechrand bei d

über den andern Blechrand greift. Nun wird ein cylindrischer eiserner Dorn e in das bereits der Röhrenform sich nähernde Blech

gestekt, worauf dasselbe bis zur Schweißhize erwärmt und mittelst einer Ziehbank

sammt dem Dorne e durch die Zange Fig. 11 gezogen. Da der

Druk in der Richtung der punktirten Linie y, y, Fig. 12,

stattfindet, so werden die Ränder der Röhre zusammengepreßt. Die noch immer in einer

Schweißhize erhaltene Röhre wird nun ein wenig gedreht und abermals durch die Zange

Fig. 11

gezogen, wobei der Hauptdruk in der Richtung der punktirten Linie z, z liegt; bei einem nochmaligen Ziehen durch dieselbe

Zange wird der Druk nach der Richtung x, x verändert.

Durch diese Manipulation erzielen wir ein sehr wirksames Uebergreifen der Ränder und

eine vollkommene Zusammenschweißung. Wir ziehen es vor, zu dem bezeichneten Zwek

drei Paar Zangen anzuwenden, um jede Zange unmittelbar nach dem Gebrauch in kaltes

Wasser tauchen und dadurch den anhängenden Glühspan entfernen zu können. Die Röhre

wird nun noch durch das Maul der Zange Fig. 13 gezogen, wodurch

sie die cylindrische Form vollends annimmt. Wegen seines in Vergleich mit der Röhre

kleineren Durchmessers kann der Dorn leicht aus der fertigen Röhre herausgenommen

werden.

Wir erlauben uns die Bemerkung, daß wir den Ziehformen deßwegen vorzugsweise die Form

von Zangen geben, weil sie in dieser Form wohlfeiler herzustellen sind und weil sie

sich leichter vom Glühspan reinigen lassen, indem man sie, wie bereits bemerkt

wurde, nach dem jedesmaligen Gebrauche nur in kaltes Wasser zu tauchen braucht. Auch

kann bei dieser Construction der Formen der Arbeiter leichter von einer Röhrenweite

zur anderen übergehen. Der Arbeiter lehnt die Zange gegen einen an der Ziehbank

angebrachten Aufhälter und hält die Formbaken oder das Maul der Zange geschlossen,

während die Röhre durchgezogen wird. Leztere kann sich während des Schweißens auf

dem Dorne e nicht verschieben. Der größeren Leichtigkeit

wegen ziehen wir es vor, den Dorn e hohl zu machen und

bedienen uns zu dem Ende starker schmiedeiserner zusammengeschweißter Röhren. Der

Dorn e ist länger als die auf demselben zu schweißende

Röhre und ragt über beide Enden derselben etwas hervor. Man muß sich übrigens in

Acht nehmen, daß die Enden der noch nicht vollendeten Röhre und des Dornes e der stärkeren Einwirkung des Feuers nicht ausgesezt

seyen, damit dieselben nicht bis zur Schweißhize erwärmt werden. Deßwegen hat unser

Ofen an der Rükseite ein Loch, in welches das Röhrenende tritt und zu welchem der

Dorn hinausragt, so daß

die volle Hize nur auf die Röhre und zwar nicht ganz bis an ihre Enden wirkt. Ist

der Ofen nicht lang genug, um die ganze Röhre auf einmal zu erwärmen, so nimmt man

die ganze Operation zuerst mit der einen, dann mit der anderen Röhrenhälfte vor.

Schließlich wird die Röhre bis zu einer hellen Rothglühhize oder einer mäßigen

Schweißhize erwärmt, und durch ein Paar Formen mit etwas kleinerem Durchmesser als

Fig. 13

gezogen, wodurch der Durchmesser der Röhre auf die verlangte Weite reducirt

wird.

Tafeln