| Titel: | Beschreibung verschiedener Expansionsrollen, um eine Bewegung mit veränderlicher Geschwindigkeit zu übertragen; von Hrn. B. E. Saladin. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. CVIII., S. 417 |

| Download: | XML |

CVIII.

Beschreibung verschiedener Expansionsrollen, um

eine Bewegung mit veraͤnderlicher Geschwindigkeit zu uͤbertragen; von Hrn.

B. E. Saladin.

(Beschluß der

Abhandlung S. 175 in diesem Bande des polyt. Journals.)

Aus dem Bulletin de la

Société industrielle de Mulhouse, 1842, No. 73.

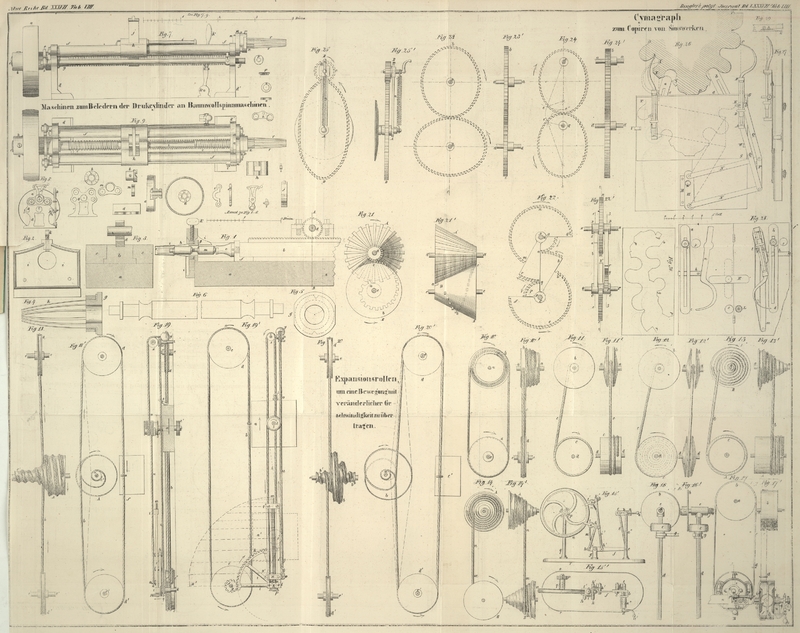

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Saladin, uͤber Expansionsrollen.

Fig. 10 und

10' sind

zwei verticale Ansichten eines Schnurlaufes, welcher aus einem abgestumpften Kegel

besteht, um welchen sich eine Nuth in einer Spirallinie windet. Diese Vorrichtung

wurde von B. E. Saladin zuerst an Spinnmaschinen

angewandt.

a Triebachse.

b konische Rolle mit einer halbrunden Nuth, welche in

einer Spirallinie den Umfang derselben umgibt.

c Schnur, deren beide Enden an den Enden der Spirale

befestigt sind.

d Schnurscheibe, welche durch die Schnur c bewegt wird.

e Achse der Schnurscheibe d.

Wenn sich die Scheibe b dreht, so windet sich ungefähr

die gleiche Länge der Schnur c auf der einen Seite auf,

welche sich in derselben Zeit von der anderen Seite abwindet, so daß die Schnur so

zu sagen immer gleichmäßig gespannt ist, besonders wenn der Kegel, woraus die

Scheibe besteht, nicht zu schnell abnimmt. Wenn man von der Basis des Kegels aus

gegen seinen Scheitel dreht, so ist die übertragene Geschwindigkeit abnehmend,

hingegen zunehmend, wenn man in entgegengesezter Richtung dreht.

Fig. 11 und

11' sind

zwei verticale Ansichten einer Scheibe (von B. E. Saladin) mit einer geraden Nuth für eine Schnur, welche die Bewegung einem

Cylinder mittheilt.

a bewegende Achse.

b Scheibe mit gerader Nuth, auf der Achse a befestigt.

c Cylinder.

d Achse des Cylinders.

e Schnur, welche mit dem einen Ende an der Achse der

Scheibe b, mit dem andern hingegen auf der Oberfläche

des Cylinders c befestigt ist.

Da die Nuth der Schnurscheibe b gerade dieselbe Breite

hat, als der Durchmesser der Schnur beträgt, so wird sich, wenn man die Scheibe b dreht, die Schnur nothwendig auf sich selbst in Form

einer Spirale aufwikeln müssen, und daher, da der Durchmesser zunimmt, die Bewegung

des Cylinders c beschleunigen.

Fig. 12 und

12' sind

zwei Ansichten einer Seilrolle (von B. E. Saladin) mit

einer geraden Nuth zur Aufnahme eines Seiles, welche ihre Bewegung einer anderen

ganz gleichen Rolle mittheilt.

a bewegende Achse.

b Seilrolle mit gerader Nuth, befestigt auf der Achse

a.

c zweite Rolle, welche der ersten ganz ähnlich ist.

d Achse der Rolle c.

e Seil, welches mit dem einen Ende an der Achse a befestigt ist, mit dem anderen an der Achse d.

Wenn man der Bewegungsachse a eine gleichmäßige

Geschwindigkeit mittheilt, so wird das Seil, indem es sich auf sich selbst

aufwindet, der Achse d eine um so mehr zunehmende

Geschwindigkeit geben, als der Durchmesser der Rolle b

zunimmt, und jener der Rolle c abnimmt.

Fig. 13 und

13' sind

zwei Ansichten eines Kegels mit einer halbrunden Nuth, welche sich in einer

Spirallinie um denselben zieht, und zur Aufnahme eines Seiles bestimmt ist, das

seine Bewegung einem Cylinder mittheilt. (Beschrieben von Lantz und Betancourt in ihrem Werke: Sur la composition des machines p. 103, Fig. M8. Tab. VI.) Man

benuzte diesen Mechanismus bei Uhren.

A Trommel (Federhaus bei Uhren).

B abgestumpfter Kegel, dessen Oberfläche mit einer

spiralförmigen Nuth umgeben ist, welche sich von der Basis aus gegen den Scheitel

hinzieht.

a, b, c eine Schnur, deren Ende a da am Kegel befestigt ist, wo seine Basis am größten ist. Diese Schnur

umgibt den Kegel in der Nuth, und ist bei c an der

Oberfläche der Trommel befestigt.

Die gleichförmige, drehende Bewegung der Trommel wird eine veränderlich rotirende

Bewegung des abgestumpften Kegels hervorbringen, und umgekehrt, wenn sich der Kegel

mit gleichmäßiger Geschwindigkeit dreht.

Fig. 14 und

14' sind

zwei Ansichten eines Kegels mit einer halbrunden Nuth, welche sich in einer Spirale

um denselben zieht und zur Aufnahme eines Seiles bestimmt ist, das seine Bewegung

einem andern ähnlichen Kegel mittheilt. (Diese Vorrichtung wurde von Lantz und Betancourt in ihrem

oben citirten Werke p. 102, Fig.

K' Tab. VI beschrieben.) Man benuzt sie bei gewissen Drehbänken.

Man stelle sich zwei abgestumpfte Kegel A und B von gleichen Dimensionen vor, in einer Lage gegen

einander, wie es die Figur anzeigt; nämlich in einer gewissen Entfernung von

einander, mit parallelen Achsen, und die kleine Basis von A in der nämlichen Ebene wie die große Basis von B. Man hat eine Nuth in Form einer Schraube auf die runden Oberflächen der

beiden abgestumpften Kegel eingearbeitet, und das eine Ende einer Schnur n, m an dem Punkte, wo die Spiralnuth an der großen

Basis von B anfängt, befestigt, und nachdem man mit der

Schnur den ganzen Kegel, so lange die Spirale fortgeht, umwunden hat, mit dem andern

Ende der Schnur an dem correspondirenden Punkte die große Basis von A verbunden.

Es ist offenbar, daß, wenn der abgestumpfte Kegel A sich

in der gehörigen Richtung und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit dreht, der zweite

B sich auch drehen wird, aber mit veränderlicher und

abnehmender Geschwindigkeit. Anfangs wird er sich viel schneller drehen, als der

Kegel A, dann eben so schnell, gegen das Ende hin aber

um so langsamer, als er sich von Anfang an schneller drehte. Die Schnur m,

n wird hierauf die Spiralnuth auf der Oberfläche von A umgeben, und die Bewegung wird nicht mehr in der nämlichen Richtung

fortgesezt werden können.

Fig. 15 und

15'

Aufriß und Grundriß eines doppelt und ununterbrochen wirkenden Gesperres ohne

Verzahnung, welches zu einer kreisförmigen Bewegung angewandt wird. Construirt wurde

dasselbe von B. E. Saladin nach dem nämlichen Princip wie

ein einfachwirkendes Gesperr, welches im Bulletin de la

Société industrielle No. 58 (polytechnisches Journal Bd. LXXIV. S. 349) beschrieben ist.

Da das Princip desselben bekannt ist, so haben wir uns nur mit der doppelten Wirkung

zu beschäftigen, und zu zeigen, wie die gleichförmige Bewegung, welche es empfängt,

in eine veränderliche umgewandelt wird.

a bewegende Achse.

a' Krummzapfen, welcher auf der Achse a befestigt ist, und womit man derselben eine

ununterbrochene, gleichförmige Bewegung mittheilt.

a'' Lager der Achse a.

b ein zweiter Krummzapfen, welcher doppelt abgebogen und

mit einem Schlize versehen ist. Er ist mittelst einer Mutter auf die Achse a befestigt.

c Zapfen, welcher mittelst einer Mutter in dem Schlize

des Krummzapfens b befestigt ist.

d Zugstange, deren eines Ende sich frei um den Zapfen

c drehen kann.

e ein zweiter Zapfen, welcher sich frei in dem anderen

Ende der Zugstange d drehen kann.

f horizontaler Hebel, an dessen einem Ende der Zapfen

e mittelst einer Schraube befestigt ist.

g Lager des Hebels f.

h, h' zwei Zapfen, welche in dem Hebel f befestigt sind.

i, i' zwei Zugstangen, welche sich frei um die Zapfen

h, h' drehen können.

k, k' andere Zapfen mit kugelförmigen Köpfen, welche

sich ebenfalls frei in der oberen Oeffnung der Zugstangen i,

i' drehen können.

l, l' bewegende Sperrkegel mit Ohren, welche sich

ebenfalls frei um den kugelförmigen Theil der Zapfen k,

k' drehen können.

m, m' Spiralfedern, welche mit dem einen Ende an den

Sperrkegeln l, l', mit dem andern an den Zugstangen i, i' befestigt sind.

n ringförmiges Rad, dessen Umfang zwischen den Ohren der

Sperrkegel l, l' durchgeht.

o Achse des Rades n.

p Getriebe auf der Achse o,

welches dazu dient, die von dem Gesperr mitgetheilte Bewegung fortzupflanzen.

q Lager der Achse o.

r Platte, worauf die Lager a'',

g und q befestigt sind.

Da der Krummzapfen b mit einem Schlize versehen ist, so

kann der Zapfen c in verschiedenen Entfernungen von dem

Mittelpunkte der Achse a befestigt werden, und daher dem

Hebel f eine größere oder kleinere hin und her gehende

Bewegung, und durch denselben den beiden Sperrkegeln mitgetheilt werden, welche sie

dann auf den Ring n übertragen. Dieser Ring theilt sie

dann ununterbrochen dem Getriebe p mit. Während der eine

Sperrkegel steigt und auf den Ring wirkt, geht der andere zurük, ohne eine Wirkung

hervorzubringen, und so abwechslungsweise. Man kann daher bewirken, daß das Getriebe

p Geschwindigkeiten fortpflanzt, welche so

verschieden seyn werden, wie die Radien des Krummzapfens b.

Fig. 16 und

16' zwei

Ansichten von Frictionsscheiben, welche bei den Vorspinnmaschinen nach dem Systeme

von Ourscamp angewandt werden, um die Spulen schneller

oder langsamer steigen zu machen.

a bewegende Achse.

b eine Scheibe, welche auf der Achse a befestigt ist, mit Seitenreibung.

c Scheibe mit Reibung auf ihrer gewölbten Oberfläche.

Sie ist mit Leder umgeben, und in Berührung mit der Scheibe b.

d Achse, welche der Länge nach mit einer Nuth versehen

und worauf die Scheibe c angebracht ist.

e Hülse, welche auf der Achse a beweglich ist, und dem einen Ende der Achse d als Lager dient.

f Spiralfeder, deren Elasticität dazu dient, die Scheibe

c gegen die erste b

anzudrüken.

g Führung, um die Rolle c zu

verschieben.

Nimmt man an, daß die Reibung, welche zwischen der Scheibe b und c stattfindet, hinreicht, sie

miteinander zu drehen, so wird sich die Scheibe c mit

einer so viel größeren Schnelligkeit drehen, je weiter sie von dem Mittelpunkte der

Scheibe b entfernt ist. Man denke sich nun eine

regelmäßig fortschreitende Bewegung, welche durch die Führung g der Scheibe c mitgetheilt wird, so wird

diese mit ihrem Berührungspunkte an der Seite der Scheibe b eine Spirale beschreiben, von deren Radiuslänge das Verhältniß der übertragenen

Geschwindigkeit abhängt.

Fig. 17 und

17'

Ansicht und verticaler Durchschnitt nach der Linie AB einer Transmission mit zweierlei Geschwindigkeiten, wovon die eine

Differential-Bewegung ist, und von Hrn. Gressien

an Spinnmaschinen als doppelte Geschwindigkeit angewandt wurde.

a Triebachse.

b feste Trommel auf der Achse a.

c endloser Riemen zur Uebertragung der Bewegung.

d Führung für den Riemen c.

e Achse, worauf die Transmission angebracht ist.

f bewegende Riemscheibe, welche auf der Achse e befestigt ist.

g konisches oder Winkelrad, welches mit der Scheibe f verbunden ist.

h Riemscheibe mit langer Büchse (Hülse oder Nabe),

welche sich frei um die Achse e drehen kann

(Leerscheibe).

i Winkelrad mit langer Nabe, welches auf die Nabe der

Scheibe h frei aufgestekt ist, so daß sich diese in

jener drehen kann.

k Ring aus zwei Theilen, welcher fest auf die Nabe des

Rades i aufgepaßt ist, so daß er es verhindert, sich zu

drehen.

l Hebelausrüker, welcher dazu dient, das Rad i außer oder in Eingriff zu bringen.

m Stük mit einem Haken, welches mit dem Ausrüker l in Verbindung ist.

n endlose Schraube, welche auf der Achse e befestigt ist.

o Zahnrad, welches durch die endlose Schraube getrieben

wird.

p Achse des Rades o.

p' Scheibe mit einer Kerbe, auf der Achse p befestigt.

q Lager der Achse p.

r Daumen, welcher auf der Achse p befestigt ist und dazu dient, die Riemenführung d in Thätigkeit zu sezen, wenn der Riemen c

von der Riemscheibe f auf die Scheibe c übergehen soll.

s Gewicht, welches an dem Ausrüker l angehängt ist.

t, t' Winkelräder, welche von dem Leerlaufe h getragen werden und sich frei um zwei feste Achsen

drehen können. Sie sind immer im Eingriffe mit dem Rade g.

u Gestell der Maschine, worauf der ganze Mechanismus

befestigt ist.

Wenn die Riemscheibe f unmittelbar von dem Riemen c bewegt wird, so sieht man leicht ein, daß die Achse

e eine Geschwindigkeit bekommt, deren Umdrehungszahl

gleich ist derjenigen der Scheibe f, und daß die Getriebe t und t' sich drehen, ohne

eine Wirkung auf die Scheibe h hervorzubringen,

vorausgesezt, daß dieselbe einen Widerstand zu überwältigen hat. Wenn aber der

Ausrüker l, bewegt durch die Scheibe p', das Rad i in Eingriff

mit den Getrieben t, t' bringt, so dreht sich dann die

Scheibe h noch einmal so schnell als die Scheibe f. Wenn dagegen der Daumen r

des Zählers, der durch die Schraube n bewegt wird, die

Riemenführung außer Eingriff, und den Riemen c auf die

Scheibe h kommen läßt, so dreht sich leztere mit der

Geschwindigkeit, welche die erste hatte, und veranlaßt die erste zu einer

Geschwindigkeit, welche die doppelte der ihrigen ist.

Fig. 18 und

18' zwei

Ansichten eines Schnurlaufes, welcher mit zwei halbrunden Nuthen versehen ist.

Dieser Schnurlauf ist zum Theil von cylindrischer Form, dann parabolisch, um zu

einem kleineren Durchmesser zu gelangen. In Fig. 18 ist die Schnur

hinter der Rolle. (Beschrieben von Lantz und Betancourt in ihrem öfters citirten Werke p. 175, Fig. P 17, Tab. XI.) Diese Bewegung eignet sich, um den Wagen

während des Ausganges bei Spinnmaschinen für Wolle zu führen.

a bewegende Achse.

A der Schnurlauf mit zwei halbrunden Nuthen, welcher von

a bis a' cylindrisch

ist, dann parabolisch von a' bis a''.

b die Schnur, deren eines Ende an dem Ausgange der einen

Nuth c, und deren anderes Ende an dem anderen Ausgange

der zweiten Nuth c' befestigt ist.

d, d' Gegenrollen für die Schnur b.

e, e' Achsen der Rollen d,

d'.

f Wagen, woran man die Schnur b befestigt.

Man sieht 1) daß, wenn der Schnurlauf A sich gleichmäßig

um seine Achse dreht, die mitgetheilte Bewegung des Wagens f sich verändern wird, wie die Halbmesser der Spirale; 2) daß nach Maßgabe

als die eine dieser beiden Schnüre sich abwikelt, die andere sich aufwikelt, und daß

sie folglich immer gleichmäßig gespannt seyn werden; 3) daß die Schnurscheibe A kein Bestreben haben wird, sich nach der Richtung

ihrer Achse zu bewegen, aus dem Grunde, weil, da die Spannung der Schnur für jede

Nuth im entgegengesezten Sinne ist, die Steigung der einen Nuth die Wirkung, welche

die Schnur auf den Schnurlauf durch die Steigung der andern Nuth hervorbringt,

aufhebt.

Fig. 19 und

19'

Grundriß und Aufriß eines verzahnten Radbogens mit veränderlichem Halbmesser,

welcher von Robert zum Einwinden des Fadens bei

selbstthätigen (self-acting) Spinnmaschinen

angewandt wurde. (Sie wurde zuerst von Dr. Ure in seinem Werke über die Baumwollmanufactur

beschrieben.)

Es sey a ein Stük Holz, oder ein Wagen, welcher mit

gleichmäßiger Geschwindigkeit sich in der Richtung einer gegebenen Geraden

fortbewegt.

b eine Schnur, welche parallel mit der gegebenen

Geraden, und an dem Wagen befestigt ist, welcher sie bewegt.

c Trommel, auf deren Umfang die zwei Enden der Schnur

b befestigt sind; das eine bei c', das andere bei c''.

d Gegenrolle, welche auch zum Spannen der Schnur b dient.

e Achse der Rolle d.

f Achse der Trommel c.

g Getriebe, welches auf der Trommel c befestigt ist.

h Bogen, dessen äußerer Umfang verzahnt ist.

i Kreuz mit vier Armen, wovon zwei länger als die

anderen sind, und woran der Bogen h befestigt ist.

k Achse, worauf sich das Kreuz i frei drehen kann.

l Lager, welches auf der Mitte des Kreuzes i befestigt ist.

l' zweites Lager, welches an den zwei großen Armen i, i', aber an den dem Lager l entgegengesezten Enden befestigt ist.

m Schraube, welche durch die Lager l, l' getragen wird und den veränderlichen Halbmesser

darstellt.

n Schraubenmutter, welche sich zwischen den beiden Armen

i, i' verschieben kann, und durch welche die

Schraube m geht.

o Knopf, welcher auf der Mutter n befestigt ist, und auf der Schraube m die

veränderlichen Radiuslängen anzeigt.

p Winkelrad, welches auf der Schraube m befestigt ist.

q ein anderes Winkelrad, welches sich frei um die Achse

k drehen kann, und mit dem Rade p im Eingriffe ist.

r Scheibe mit einer Nuth, welche durch das Rad q getragen wird.

s kleine Trommel, welche durch den Wagen b getragen wird.

t Achse der Trommel s.

u Schnur, welche um die Trommel s gewikelt ist, und deren eines Ende auf der Oberfläche dieser Trommel

befestigt ist, das andere hingegen an dem Knopfe o.

v zweite Schnur, deren eines Ende auf dem Umfange der

Trommel s befestigt ist; aber entgegengesezt dem

Schnurende von u.

x Gegenrolle, worüber die Schnur v geht.

y Spanngewicht, welches an dem anderen Ende der Schnur

v angehängt ist.

z endlose Schnur, welcher die Bewegung durch den Wagen

b mitgetheilt wird, und die sich um die Scheibe r schlingt und derselben eine drehende Bewegung

ertheilt.

1 Gegen- und Spannrolle der Schnur z.

2 Achse der Rolle 1.

3 Zange, welche auf dem Wagen b befestigt ist. Sie faßt

die endlose Schnur z, wenn der Wagen b nach der einen Richtung sich bewegt, läßt sie aber

los, wenn der Wagen b die entgegengesezte Richtung

nimmt.

Da wir uns nur mit der Art zu beschäftigen haben, auf welche der verzahnte Bogen die

ihm von dem Wagen mitgetheilte gleichförmige Bewegung in eine ungleichförmige

umwandeln kann, so denken wir uns den Wagen a an dem

Plaze a', die Trommel s bei

s', die Schraube m bei

m' und den Knopf o bei

o', als an den Punkten, von wo aus ihre Bewegung

anfängt.

Wenn man den Wagen a mit gleichmäßiger Geschwindigkeit

hat an seinen Plaz zurükgehen lassen, so wird er bei seiner Bewegung die Schnur b und die Trommel s

mitgenommen haben. Die Schnur b wird mittelst der

Trommel c und des Getriebes g den Bogen h gedreht haben. Der Punkt o, welcher die Schnur u

hält, wird die Trommel s gezwungen haben, sich mit einer

Geschwindigkeit zu drehen, welche gleichförmig gewesen wäre, wie diejenige des

Wagens, wenn dieser Punkt o eine und dieselbe Stellung

behalten hätte. Aber der Punkt o macht die

Geschwindigkeit, welche der Trommel s durch die Schnur

u mitgetheilt wird, zunehmend, wie man sich sogleich

überzeugen wird.

Wenn man, nachdem man den Bogen mm' in eine gewisse

Anzahl gleicher Theile getheilt hat, von diesen Theilungspunkten aus Senkrechte auf

die Linie km fällt, so wird man finden, daß die

Entfernungen, welche die Senkrechten trennen, sich immer mehr verkleinern, je weiter

sie sich von dem Punkte k entfernen.

Der Punkt o bringt die nämliche Wirkung auf die Schnur

u hervor, d.h. er macht, indem er gegen das Ende der

Bewegung hin der Trommel s weniger Schnur abgibt als am

Anfange, ihre Geschwindigkeit zunehmend. Diese Wirkung erzeugt sich beim

jedesmaligen Hin- und Hergehen in Verhältnissen, welche größer werden, wie

die Entfernung von ko wächst. Man sieht aus der

Zeichnung, daß diese Entfernung vergrößert wird mit Hülfe der Schraube m, welche die Mutter n bei

jedem Gange des Wagens a mit Hülfe der Schnur z, der Räder p, q und der

Schnurscheibe r vorwärts bewegt. Es wird dadurch

augenscheinlich, daß das Getriebe t' verschiedene Geschwindigkeiten wird

fortpflanzen können, ungeachtet der Gang des Wagens a

ein gleichmäßiger ist.

Fig. 20 und

20' zwei

Ansichten eines Schnurlaufes mit doppelter spiralförmiger Nuth. (Diese Vorrichtung

wurde zuerst von Dr. Ure in

seinem Werk über die Baumwollenmanufactur beschrieben und zum Zurükführen des Wagens

bei selbstthätigen Spinnmaschinen angewandt.) In Fig. 20 ist die Hälfte

der Schnur weggelassen.

a bewegende Achse.

b Schnurlauf, welcher auf der Achse a befestigt und mit zwei parallelen Spiralen versehen

ist. Seine ursprüngliche Form könnte durch zwei sehr stumpfe Kegel dargestellt

werden, deren Basen aneinander liegen, und um welche man zwei halbrunde Ruthen

spiralförmig gezogen hätte.

c Schnur, deren beide Enden an der Rolle b befestigt sind, das eine bei b' an dem einen Ende der ersten Nuth, das andere bei b'' an dem entgegengesezten Ende der anderen Nuth.

c' Wagen, woran die Schnur c

befestigt ist.

d, d' zwei Gegenrollen, die zugleich zum Spannen der

Schnur c dienen.

e, e' Achsen der Rollen d,

d'.

Man sieht leicht ein, daß sich in demselben Maaße, als sich die Schnur auf die Rolle

b aufwikelt, dieselbe ebenso abwikelt, und zwar auf

der nämlichen Seite, aber in entgegengesezter Richtung. Deßwegen war man genöthigt,

eine zweite Nuth, welche durchaus parallel mit der ersten ist, anzuwenden, um zu

verhindern, daß sich die Schnur, welche sich aufwikelt, über diejenige lege, welche

sich abwikeln soll.

Die Schnur ertheilt dem Wagen c' eine Geschwindigkeit,

welche zunimmt bis zur Hälfte ihres Weges, dann aber während der anderen Hälfte

abnimmt.

Fig. 21 und

21' zwei

Ansichten eines verzahnten konischen Rades, der Richtung seiner Erzeugenden nach im

Eingriffe mit einem anderen Rade, welches ebenfalls konisch und auf seiner

Oberfläche spiralförmig verzahnt ist. Man hat es bei astronomischen Vorlesungen

angewandt, um die Ungleichheit der Planetenumdrehungen auszudrüken. (Beschrieben von

Lantz und Betancourt in

ihrem Werke p. 103, Fig. L8,

Tab. VI.)

Es sey A ein konisches Getriebe, welches seiner ganzen

Länge nach mit Zähnen versehen ist, wie man es in der Figur sieht. Seine eisernen

Zähne sind im Eingriff mit denen eines Rades B, welches

ebenfalls konisch ist, dessen Zahne aber auf seiner Oberfläche in Form einer Spirale

abc angebracht sind. Es ist überflüssig zu

bemerken, daß die Form,

die Stellung und die Stärke eines jeden Zahnes bestimmt sind durch die Form und Lage

desjenigen Theiles eines Getriebzahnes, womit er in Eingriff kommen soll.

Wenn man annimmt, daß die Bewegung der einen der beiden Achsen d, e gleichmäßig sey, so wird diejenige der anderen Achse gleichmäßig

beschleunigt oder verzögert seyn, je nachdem man sie nach der einen oder anderen

Richtung dreht.

Fig. 22 und

22' zwei

Ansichten von Segmenten verzahnter Räder von verschiedenem Durchmesser, welche auf

einer und derselben Achse, aber in verschiedenen Ebenen befestigt sind und nach und

nach mit einer gleichen Anzahl analoger Segmente in Eingriff kommen. Diese

Vorrichtung wurde von Lantz und Betancourt in ihrem Werke p. 101, Fig. K8, Tab. VI beschrieben. Sie nehmen an, daß beide

Achsen in derselben Zeit eine Umdrehung machen.

Es seyen P, Q und M, N die

Achsen zweier Räder; abC und adD zwei Segmente, so daß der Bogen ab = ad. Beide

seyen mit Zähnen versehen und an der durch die Linie 1,1 bezeichneten Stelle

befestigt. b'

efc und dnmD

seyen zwei Segmente von gleichem Radius, so daß der Bogen b'

ef = d'

nm. Beide seyen verzahnt und an der durch die

Linie 2,2 bezeichneten Stelle befestigt. qCp und

qDr seyen zwei Segmente von ganz gleicher Form

wie die Segmente aDb und abC; aber an der durch die Linie 3,3 bezeichneten

Stelle.

Man sieht, daß durch diese Anordnung die Geschwindigkeiten in bestimmten

Zwischenräumen verschieden seyn können, und zwar beliebig, vorausgesezt daß man die

Bedingung erfülle, die Punkte a, a am Ende einer

verlangten Anzahl von Umdrehungen wieder zusammenzubringen.

Fig. 23 und

23' zwei

Ansichten eines verzahnten Rades, dessen Form sich sehr der einer Ellipse nähert,

ohne ihre Eigenschaften zu haben, im Eingriffe mit einem anderen ganz gleichen Rade.

(Diese Vorrichtung wurde zuerst von Nicholson

beschrieben.)

a Triebachse.

b erstes verzahntes Rad, als Ellipse betrachtet, welches

an dem Durchschnittspunkte der beiden Achsen durchbohrt ist, um die Achse darin zu

befestigen, um welche es sich drehen soll.

c zweites verzahntes Rad, welches dem ersten ganz

ähnlich ist, und dessen große Achse senkrecht auf die große Achse des ersten Rades

zu stehen kommt.

d Achse des Rades c.

Wenn man, nachdem zwei Ellipsen in die Lage der Räder b

und c gezeichnet worden sind, ihnen die Punkte ad als Drehungspunkte gibt, so sieht man, daß die vier

Halbachsen allein in jeder Ellipse den Bedingungen dieser zwei Räder entsprechen,

und man ist in die Nothwendigkeit versezt, alle anderen Radien zu verlängern, bis

die Summe von je zwei zusammenkommenden Radien gleich ist der Entfernung von ad. Daher wird die Curve, welche einen Viertelsumfang

bildet, etwas mehr gekrümmt, als bei einer Ellipse. Dessen ungeachtet ist es klar,

daß während einer gleichmäßigen Umdrehung der Achse a

die Achse d bei jeder Umdrehung sich mit einer zweimal

zu- und zweimal abnehmenden Geschwindigkeit drehen wird.

Fig. 24 und

24' zwei

Ansichten eines verzahnten elliptischen Rades im Eingriffe mit einem zweiten ganz

gleichen. Ihre Drehungsachsen befinden sich für jede Ellipse in einem ihrer

Brennpunkte. (Eine von B. E. Saladin angegebene

Vorrichtung.)

a Drehungsachse.

b verzahntes elliptisches Rad, welches genau in einem

seiner Brennpunkte mit einem Loch versehen ist, um die Achse darin zu

befestigen.

c zweites Rad, ganz ähnlich dem ersten, und in einer

solchen Stellung mit demselben im Eingriff, daß ihre beiden großen Achsen in eine

Linie zusammenfallen.

d Achse der zweiten Ellipse.

Die streng elliptische Form entspricht den Bedürfnissen dieser zwei Räder, wie man

sich leicht auf graphische Weise überzeugen kann. Man nehme zwei Punkte e

e' auf dem Umfange der zwei Ellipsen an, und beschreibe

nun, den Brennpunkt a als Mittelpunkt genommen, mit

einer Cirkelöffnung, die gleich ist ae, einen

Bogen e

e''; man beschreibe nun von dem Brennpunkte d aus mit einer Cirkelöffnung d

e' einen zweiten Bogen e

'

e'', so wird der Beruhrungspunkt e'' der beiden Bogen in die gerade Linie ad fallen.

Untersucht man nun, wie die Geschwindigkeit der Achse d

eine veränderliche wird, so wird man leicht erkennen, daß bei jeder Umdrehung der

Achse a die Achse d einmal

eine zunehmende, dann eine abnehmende Geschwindigkeit hatte.

Fig. 25 und

25' zwei

Ansichten eines verzahnten elliptischen Rades im Eingriffe mit einem kreisförmigen,

beweglichen Getriebe. (Diese Vorrichtung ist aus dem Werke von Lantz und Betancourt, p. 105, No. 8, Tab. VI entnommen.)

A, B ist ein festes Stük. Die Achse des verzahnten Rades

c geht durch die Nuth m,

n. Das Rad c hat durch eine Feder das

Bestreben, sich dem Punkte A zu nähern. D ist eine Fläche, z.B. eine elliptische, deren Umfang

mit Zähnen versehen ist. Die gleichmäßige, kreisförmige Bewegung des Rades c wird der Fläche D eine kreisförmige Bewegung

mit verschiedener Geschwindigkeit mittheilen.

Tafeln