| Titel: | Maschinen zur Fabrication von Filztuch, worauf sich Thomas Robinson Williams zu Cheapside in der City von London, am 14. Februar 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. CXII., S. 435 |

| Download: | XML |

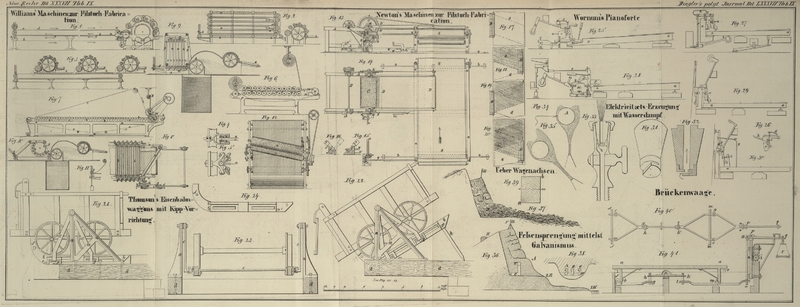

CXII.

Maschinen zur Fabrication von Filztuch, worauf

sich Thomas Robinson

Williams zu Cheapside in der City von London, am 14. Februar 1840 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Febr. 1843, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Williams' Maschine zur Fabrication von Filztuch.

Vorliegende Erfindung betrifft

1) die Fabrication von Tüchern aus Wolle oder andern Stoffen durch einen

Filzungsproceß, ohne Beihülfe des Spinnens und Webens, wodurch man aus Wolle oder

andern bekannten filzbaren Substanzen, denen man auch einen kleinen Zusaz von

gewissen nicht filzbaren Faserstoffen, z.B. Baumwolle, Seide oder Flachs geben kann,

ein ebenes und gleichförmiges Stük von geeigneter Länge, Breite und Dike erhält. Die

Einheit und Stärke dieser Fabricate beruht auf der Eigenschaft dieser animalischen

Substanzen, unter geeigneter Behandlung, ohne Beihülfe des Spinnens und Webens oder

gewisser adhäsiver

Mischungen, sich zu vereinigen, oder wie man sich gewöhnlich ausdrükt, miteinander

zu verfilzen. Die Erfindung betrifft

2) eine verbesserte Maschine zum Aufrauhen der auf die erwähnte Weise oder

vermittelst der gewöhnlichen Operation des Spinnens und Webens verfertigten

Wollentücher.

Nachdem das Material auf die gewöhnliche Weise im Wolfe machinirt und zerzaust worden

ist, wird es in den erforderlichen Quantitäten abgewogen und in den Tab. IX Fig. 1

dargestellten ApparatMan vergleiche die im polytechn. Journal Bd. LXXX. S. 24 und Bd. LXXXII.

S. 181 beschriebenen Maschinen zur

Filztuch-Fabrication. gebracht.

Dieser Apparat besteht aus einer gewöhnlichen Wollen-Krazmaschine, welche zur

Erzeugung breiter Tücher eine Breite von 72 bis 84 Zoll haben muß. a, a, a und b, b, b sind

zwei lange endlose Tücher, welche über die Walzen c, d, e,

f laufen, die von der Krazmaschine aus die rotirende Bewegung erhalten.

Diese Tücher werden durch eine leichte Unterlage unterstüzt und drehen sich mit

ihren Walzen, wie die Pfeile andeuten, nach entgegengesezten Richtungen, so daß sich

ihre inneren einander zugekehrten Flächen nach einerlei Richtung mit gleichförmiger

Geschwindigkeit und ungefähr mit derselben Oberflächen-Geschwindigkeit, wie

die Kammwalze, fortbewegen.

Das Material wird auf die gewöhnliche Weise in Gestalt eines dünnen Vließes von der

Kammwalze abgekämmt und dann zwischen beiden sich drehenden Tüchern a, b fortbewegt, bis es am vordern Ende derselben zum

Vorschein kommt. Man ertheilt hierauf dem Wollenbande eine solche Richtung, daß es

aufwärts über das obere endlose Tuch a, a geht und sich

auf demselben bis zur genügenden Dike in mehreren Lagen aufwikelt. Der Raumersparniß

wegen ordnet der Patentträger die endlosen Führtücher hie und da auf die Fig. 2

dargestellte Weise, oder auch in senkrechter Lage an. Eine andere Methode zur

Erzeugung einer Wollenwatte für eine feinere und leichtere Waarengattung ist Fig. 3

dargestellt. Auch hier werden mehrere aufeinander folgende Wattenlagen erzeugt,

allein sämmtliche Wattenlagen werden bei dieser Modification von den Abnehmwalzen

mehrerer Krazmaschinen abgenommen und zugleich, ohne ihren Zusammenhang zu

verlieren, auf denselben endlosen Tüchern in Empfang genommen. Zu dem Ende braucht

man nur die Führtücher unter zwei, drei oder mehreren hinter einander angeordneten

Krazmaschinen hinwegzuleiten. Unter jeder Krazmaschine ist ein Boden h, h, h angebracht, um das Herabfallen von Staub und

Unreinigkeiten auf die Watte zu verhüten; denn je zwischen zwei Krazmaschinen

befindet sich eine quer über den Apparat sich erstrekende Oeffnung, durch welche das Wattenband auf die

endlose sich fortbewegende Tuchfläche fällt.

Es ist nothwendig, daß diese endlosen Tücher ihrer ganzen Länge nach gleichförmig

ausgespannt erhalten werden. In dieser Absicht wendet der Patentträger folgendes

Fig. 4

nach vergrößertem Maaßstabe im Durchschnitt dargestellte Mittel an. Auf beiden

Kanten des endlosen Tuchs a, a, a sind Lederstreifen i, i festgenäht, mit denen der Länge nach hölzerne

Leisten k, k in Berührung gebracht werden. Leztere sind

an gabelförmigen Armen l, l befestigt, die mittelst

Stellschrauben angezogen werden können, wodurch das Einschrumpfen des Tuchs

verhindert wird. Denselben Zwek erreicht man mit Hülfe der Anordnung Fig. 5. Hier wird das Tuch

a durch Frictionsrollen k,

k, welche sich gegen die Lederstreifen i

stemmen, ausgespannt erhalten.

Nachdem die Wollenwatte durch die vorhergehende Operation die erforderliche Dike

erlangt hat, so wird sie, wie A, Fig. 1 und 2 zeigt, ihrer Breite nach

durchgeschnitten, und ihr Ende über die Walze n geführt,

auf der sie sich vermöge der Berührung der lezteren mit dem Führtuche fest

aufwikelt. Wenn das lezte Wattenende auf der Walze n

aufgewunden ist, so zieht sie das fortwährend von der Krazmaschine gelieferte

Wattenband nach sich; dieses wird, wie oben, über das Tuch a,

a geleitet, worauf eine neue Wattenlage beginnt.

Die so erhaltene Wattenrolle n wird sodann abgenommen und

der sogenannten Filzungsmaschine Fig. 6 übergeben, wo sie

zwischen die Träger o eingelegt wird. In dem Gestelle

p, p sind zwei Reihen Walzen q, q, q und r, r, r gelagert. Diese Walzen

sind rings mit einem elastischen Stoffe überzogen, und über die untere Walzenreihe

geht ein endloses Tuch s, s. Einige Röhren t erstreken sich von einem Dampfkessel aus zwischen die

unteren Walzen und unter das Tuch und zwar von einer Seite bis zur andern. Auf ihrer

oberen Seite sind sie mit kleinen Löchern durchbohrt, durch welche der Dampf nach

Oben entweicht, um das Wattenband zu befeuchten und zu erwärmen.

Das obere Walzensystem erhält durch eine längs der Maschine sich erstrekende

Kurbelwelle eine alternirende Seitenbewegung. Diese Welle besizt nämlich eine Reihe

von Kurbeln oder excentrischen Scheiben, welche durch Lenkstangen mit den oberen

Walzen in Verbindung stehen und eine kurze Verschiebung von ungefähr 1/2 Zoll

veranlassen. Die Walzen erhalten zugleich von der Hauptwelle aus vermittelst

geeigneten Räderwerks eine langsam drehende Bewegung, wodurch das endlose Tuch

zwischen den Walzen nach der Richtung der Pfeile fortgeführt wird. Zwischen den

Walzen und unter dem Tuche sind mehrere hohle metallne Wärmer u, u, u angebracht, welche mittelst Hähnen mit demselben Dampfkessel, der die durchlöcherten

Röhren mit Dampf speist, in Verbindung gesezt werden können. Diese Wärmer haben den

Zwek, die dem Wollenbande beizubringende Wärme zu erhöhen und zu reguliren, und

tragen demnach zur Beförderung des beginnenden Filzungsprocesses bei.

Wenn nun das Ende des zwischen den Trägern o, Fig. 6,

ruhenden Wattenwikels zwischen die vorderen Walzen der Maschine eingestekt wird, so

nimmt das Band langsam seinen Weg durch die Maschine und erscheint am andern Ende

derselben in einem verdichteten soliden Zustande, welchen es theils der

alternirenden Seitenbewegung der oberen Walzen über den untern, nicht verschiebbaren

Walzen, theils dem Einflusse der Feuchtigkeit und Wärme verdankt. Hier wikelt sich

nun das Wollenblatt auf der Walze y auf, welche durch

die Berührung mit dem endlosen Tuch s, s umgedreht wird.

Wenn das ganze in Tuch zu verarbeitende Wollenblatt sich aufgewikelt hat, so wird es

der Fig. 7 und

8

dargestellten Maschine zur weiteren Verarbeitung übergeben.

In dem Gestelle a, a, a dieser Maschine sind wieder zwei

Walzenreihen b, b, b gelagert. Die oberen Walzen werden

durch Winkelräder in rotirende Bewegung gesezt, welche sie vermittelst Stirnrädern

den untern Walzen mittheilen. Sämmtliche obere Walzen lasten mit einem gewissen

Druke auf den unteren, der sich nach den verschiedenen Graden der Dike verschiedener

Waare richtet. c, c ist ein mit Blei belegter Trog,

welcher heißes Wasser oder eine Seifenauflösung enthält, in den man die unteren

Walzen durch Regulirung dieser Flüssigkeit mehr oder weniger eintauchen lassen kann.

An dem Boden dieses Troges ist eine mehrfach gewundene und vielfach durchlöcherte

metallne Röhre angeordnet, welche zum Behuf der Erwärmung der erwähnten Flüssigkeit

durch Hähne mit einem Dampfkessel in Verbindung gebracht werden kann. d, d, d sind Frictionswalzen, über die ein oberes und

ein unteres Tuch ohne Ende e, e geführt wird, um das

Wollenband durch die Maschine von einem Ende zum andern zu leiten. B, Fig. 7, ist das auf der

Walze n aufgewikelte Wollenband. Die Führtücher e, e bewegen sich vermöge der Friction der Walzen a, b in der Richtung der Pfeile; sie treten miteinander

zwischen den vorderen Walzen in die Maschine, nehmen das Wollenband zwischen sich,

und lassen es am andern Ende der Maschine wieder los, indem das eine Tuch sich

aufwärts, das andere sich abwärts bewegt.

Um beiden Walzenreihen eine abwechselnde Bewegung vorwärts und rükwärts zu geben und

zugleich dem zwischen ihren inneren Oberflächen abwechselnd gedrükten und wieder

freigelassenen Wollenbande, oder wie man es jezt nennen darf, Tuche zu gestatten,

sich allmählich vorwärts

zu bewegen, ist folgende Einrichtung getroffen. An einer Scheibe f, welche ihre Bewegung von irgend einem geeigneten

Theile des umlaufenden Räderwerks empfängt, sizt ein Kurbelzapfen g, welcher eine an den Hebel h,

h befestigte Lenkstange in Thätigkeit sezt. Dieser Hebel dreht sich loker

auf der Hauptwelle i, die ein Zahnrad j, j trägt, welches in ein kleines Getriebe k greift. Lezteres dreht sich in einer am Hebel h, h befindlichen Hülse. An der Achse des Getriebes k befindet sich ferner ein Zahnrad i, i, welches in ein anderes m,

m greift; lezteres sizt mit einer Rolle l lose

auf der Hauptwelle i. Es ist nun klar, daß, wenn man die

Rolle l und das Rad m an

irgend einen Theil der Maschine befestigt und die Hauptwelle innerhalb derselben

sich drehen läßt, den Filzwalzen nur eine abwechselnde Bewegung ertheilt wird, wobei

sich jedoch das Tuch durchaus nicht vorwärts bewegt.

Um nun dem Tuche diese vorwärts gehende Bewegung mitzutheilen, ist eine kleine Rolle

an die Scheibe f befestigt, von welcher ein Riemen o, o nach der Rolle l, l

geht. Diese Rolle fügt zu der beständig abwechselnden Bewegung auch noch eine

fortschreitende, wodurch das Tuch durch die Maschine geführt wird.

In Folge dieser abwechselnden Bewegung wird der Filzungsproceß nach jeder Richtung in

der Länge bewerkstelligt; um nun aber diese Procedur nach andern Richtungen

vornehmen zu können, wird das Tuch aus dem so eben beschriebenen Apparate in eine

andere ähnliche Filzungsmaschine gebracht. Ehe jedoch das Tuch in die Maschine

tritt, nimmt es seinen Weg zwischen zwei Walzen p, p

hindurch, welche, wie Fig. 8 zeigt, so gestellt

sind, daß sie mit dem Führtuche einen Winkel von ungefähr 45° bilden. Diese

Walzen drehen sich mit einer drei- bis viermal größeren Geschwindigkeit als

das Führtuch, wodurch das Tuch bei seinem Eintritt in regelmäßige Falten gelegt

wird, die mit den erwähnten Walzen gleiche Neigung haben. In Folge dieser Anordnung

wird das Filztuch querüber bearbeitet, und nachdem es in dieser Richtung durch die

Maschine gegangen ist, läßt man dasselbe noch einmal durch die Maschine gehen, wobei

die Verarbeitung rechtwinkelig zu der vorhergehenden erfolgt.

Auf diese Weise kann man das Tuch noch einigemal durch die Maschine laufen lassen;

einige Tuchgattungen könnte man in einer gewöhnlichen Walkmühle walken lassen und

dann noch einmal der Filzungsmaschine Fig. 7 und 8 übergeben.

Die im Vorhergehenden beschriebenen Maschinen zieht der Patentträger zur Verfertigung

feinerer Wollentücher vor. Fig. 9 dagegen stellt eine

Maschine zur Verfertigung gröberer Waare im senkrechten Durchschnitt dar. Der

Zuführapparat a und der Cylinder b

sind eben so wie bei

dem gewöhnlichen Wolf beschaffen, auch die Speisungswalzen und das Zuführtuch werden

auf die gewöhnliche Weise in Bewegung gesezt; allein der Cylinder ist mit einer

größeren Anzahl Stahlzähnen besezt. Unter diesem Cylinder ist übrigens kein Rost,

sondern ein breiter Kasten angeordnet, dessen Wand c

sämmtliche ungeöffnete Loken oder fremdartige Bestandtheile, welche vermöge ihrer

Schwere in denselben fallen, auffängt oder zurükhält. d

ist ein 3' im Durchmesser haltender mit einem Drahtgewebe überzogener Cylinder.

Aus Fig. 9 ist

ersichtlich, daß nur die obere Hälfte des Cylinders d

dem durch den gezahnten Cylinder b erregten Luftzuge

ausgesezt ist; auf diesem Theile nun lagern sich die Wollenfasern. Die untere Hälfte

des Cylinders d ist frei und gestattet der Luft den

Ausweg durch den Boden in den darunter befindlichen vergitterten Raum.

Die Oberfläche des Drahtcylinders d dreht sich mit einer

Geschwindigkeit von ungefähr 5 oder 6 Fuß in der Minute nach der Richtung des

Pfeiles. Nachdem sich das Material in Gestalt eines Bandes oder einer Watte von

hinreichender Dike auf derselben abgelagert hat, wird diese von zwei cannelirten

Walzen f, f erfaßt, von denen die obere mit ihrem

Gewichte auf der unteren ruht, und zwischen den beiden endlosen Tüchern g, g vorwärts geführt. Von diesen Tüchern dreht sich das

untere um die beiden Endwalzen h und i, folglich auch über die zwischenliegenden Walzen j, j, j, j; das untere umschlingt die beiden Walzen k, k und geht dann aufwärts über die Walzen l, l. Drei von den unteren Walzen liegen in einer Pfanne

m, deren Anordnung den Zwek hat, dem Dampfe den

Zutritt zu dem Wollenblatt, während dasselbe zwischen beiden endlosen Tüchern

fortgeführt wird, zu gestatten; sie steht daher mittelst einer Röhre mit einem

Dampfkessel in Verbindung.

In dem Gestelle o, o ist eine Reihe senkrechter hölzerner

Stampfer n, n, n angeordnet, deren untere Enden sanft

abgerundet sind. Diese Stampfer sind nach einer zur Fig. 9 transversalen

Richtung in sechs oder mehrere Theile eingetheilt, und erhalten durch die

Daumenwellen p, p, p eine rasche auf- und

niedergehende Bewegung. Die Daumenwellen drehen sich mittelst gezahnten Eingriffes

zusammen und werden durch irgend einen passenden Theil der Maschine in Rotation

gesezt. Die rasche Bewegung jener Stampfer und die Einwirkung von Dampf und Wärme

bewirkt eine geeignete Verdichtung, Vereinigung und theilweise Verfilzung der

Wollenfasern als Vorbereitung zu dem darauf folgenden eigentlichen Filzungsproceß,

welcher gemeinschaftlich mit den durch die oben beschriebenen Maschinen für feinere Wolle

erzeugten Wollenbändern vorgenommen wird.

Fig. 10

stellt eine andere Maschine zur Verfertigung gröberer Tücher im Durchschnitt dar.

Die Operation der Maschine ist bis zur Bildung des Wattenbandes und seiner Aufnahme

zwischen den Speisungswalzen f, f ganz dieselbe wie bei

der so eben beschriebenen Maschine; dann aber wird das Wattenband von dem endlosen

Tuche a aufgenommen und zwischen den Cylinder b und die Verdichtungswalzen c,

c, c geführt. Der Cylinder ist mit einem elastischen Stoffe überzogen und

hohl, damit man auf ähnliche Weise, wie bei einem gewöhnlichen

Papier-Troknungscylinder, den Dampf zu dem einen Ende einströmen und das

condensirte Wasser am andern Ende abfließen lassen könne; die Bewegung wird ihm von

der unteren Speisungswalze f mitgetheilt. Die

Verdichtungswalzen c, c, c erhalten ihre Bewegung

entweder durch einen sie umschlingenden Laufriemen, oder sie besizen an ihren Enden

Zahnräder, welche in ein großes, an der Achse des Cylinders b sizendes Stirnrad greifen, so daß sich die nach Innen gerichteten

Walzenflächen nach derselben Richtung und mit derselben Umfangsgeschwindigkeit, wie

die Oberfläche des Cylinders bewegen. Neben seiner Rotation wird dem Cylinder b mit Hülfe eines an einer Seitenwelle sizenden

Excentricums noch eine rasche alternirende Seitenbewegung ertheilt.

Eine durchlöcherte Röhre d steht mit einem

Wasserreservoir in Verbindung, um dem Ueberzug des Cylinders, ehe die Wollenwatte

bei e mit demselben in Berührung kommt, Feuchtigkeit

zuzuführen. So wie das Wattenband aus einer der zulezt beschriebenen Maschinen

kommt, windet es sich vermittelst der Contactreibung ganz auf dieselbe Art wie bei

den weiter oben beschriebenen Maschinen auf eine Walze q, und unterliegt nun in dem mit Bezug auf Fig. 7 und 8 beschriebenen Apparate

der Operation des dichten Filzens.

Der Patentträger beschreibt außerdem noch eine andere Fabricationsmethode nach dem in

Rede stehenden Princip, wobei die Operation der Dichtfilzungsmaschine nicht nöthig

ist. Fig. 11

stellt diese Anordnung dar. Nachdem das Wattenband durch die oben beschriebene

Verdichtungsmaschine gegangen ist, wird es auf die Walze y aufgewikelt; über dieser nun befindet sich eine andere Walze, die ein

Stük geschmeidigen Leinen- oder Baumwollenzeuges aufgewikelt enthält, welches

vorher mit einer Seifenauflösung angefeuchtet wurde. Dieses Zeug wird bei Umdrehung

der Walze zwischen die Falten des Wattenbandes eingewikelt und mit diesem

vermittelst eines belasteten, auf die Achse der Walze wirkenden Hebels fest gepreßt.

Hierauf wird die Walze mit dem aufgerollten Wattenbande herausgenommen und lezteres in einem

breiten Walktroge so lange gewalkt, bis es sich gehörig verfilzt hat, um als

fertiges Filztuch aus dem erwähnten Zeuge herausgewikelt werden zu können.

Die durch irgend einen der genannten Processe fabricirten Tücher können nun allen

jenen verschiedenen Operationen des Rauhens, Scherens, Decatirens u.s.w., welche bei

dem gewöhnlichen System des Spinnens und Webens vorkommen, unterzogen werden. Zum

Aufrauhen der feineren Qualitäten Filztuchs empfiehlt

jedoch der Patentträger folgende Maschine.

Fig. 12

stellt die in Rede stehende Rauhmaschine im Frontaufriß dar. a, b sind zwei mit Drahtkrazen oder Kardendisteln überzogene Cylinder; c, d zwei ähnliche, gleichfalls mit Krazen überzogene

Cylinder. An dem Achsenende des einen der lezteren ist die Treibrolle befestigt,

welche mittelst Rädereingriffs auch den andern kleineren Cylinder in Umdrehung sezt.

Diese Cylinder stehen, jeder für sich, mit den zwei größeren Rauhcylindern in

eingreifender Verbindung, und zwar vermittelst Stirnrädern, von denen die kleineren

eine etwas größere Umfangsgeschwindigkeit als die größeren haben. Jeder kleinere

Cylinder steht mit dem größeren in leichter Berührung, und da die Zähne in

verschiedenen Richtungen eingesezt sind, so wird bei erfolgender Umdrehung der

Cylinder die Floke beseitigt. e, e, e sind die

gewöhnlichen Walzen, welche das den Einwirkungen der Rauhcylinder ausgesezte Tuch

führen und abnehmen, und auf die übliche Weise von der Treibwelle aus in Bewegung

gesezt werden; auch kann man durch eine durchlöcherte Röhre wie bei dem gewöhnlichen

Rauhapparate Wasserstrahlen auf das in Behandlung befindliche Tuch leiten.

Man bemerkt, daß die Rauh- und Reinigungscylinder eine diagonale Stellung

gegen das Tuch haben, doch so, daß sich die Richtungen beider Cylinder durchkreuzen.

Die Ansprüche des Patentträgers beziehen sich

1) auf die Combination zweier endloser Führtücher zur Herstellung von Wattenbändern

aus dem langen Vließ, so wie auf die verschiedenen Mittel, um diese Führtücher mit

den Wattenbändern in einer sanften und gleichförmigen Berührung zu erhalten;

2) auf die Methode, aus diesem lang gestrekten Vließe durch successive Lagen ein

Wattenband zu bilden;

3) auf die Verbesserungen der Filzungsmaschinen Fig. 6, 9 und 10 durch Anwendung von

Wärmern in Verbindung mit Dampfröhren oder Pfannen, oder mit einem angefeuchteten

Tuch, so wie mit endlosen Tüchern;

4) auf die verbesserte Anordnung der Walzen in der Filzmaschine

Fig. 7 und

8, um

zwischen beiden Walzenreihen eine doppelte Berührung herzustellen, auf die

Combination der wechselnden mit der progressiven Bewegung der Walzen, so wie auch

auf die Art und Weise, wie diese Bewegung eingeleitet wird;

5) auf die Methode, die Falten mit Hülfe der Speisungswalzen (Fig. 8) in einer

diagonalen Richtung zu legen;

6) auf das mit Bezug auf Fig. 11 beschriebene

Verfahren, ein bis zum Walken in der gewöhnlichen Walkmühle fertiges Stük Filztuch

zu liefern;

7) auf die Rauhmaschine Fig. 12; insbesondere auf

die diagonale oder schräge Stellung der Rauhcylinder, so wie auf die Anwendung

anderer in entgegengesezter Richtung rotirender Krazen- oder Kardencylinder

zum Behufe der Reinigung der Rauhcylinder, sowohl in Anwendung auf das Filztuch, als

auch auf das mit Beihülfe des Spinnens und Webens nach der alten Weise verfertigte

Tuch;

8) endlich auf die Anwendung in Wasser aufgelöster Seife oder seifenartiger

Substanzen zu dem erwähnten Zweke im Gegensaz zu den Säuren oder verdünnten Säuren,

welche bei Verfertigung von Filzstoffen bisher angewendet wurden.

Tafeln