| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung von Filzen oder Filztüchern, worauf sich, zufolge einer Mittheilung, William Newton, Civilingenieur, am Patent-Office in London, am 20. September 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. CXIII., S. 443 |

| Download: | XML |

CXIII.

Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung von

Filzen oder Filztuͤchern, worauf sich, zufolge einer Mittheilung, William Newton, Civilingenieur, am Patent-Office in London, am

20. September 1841 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Febr. 1843, S.

11.

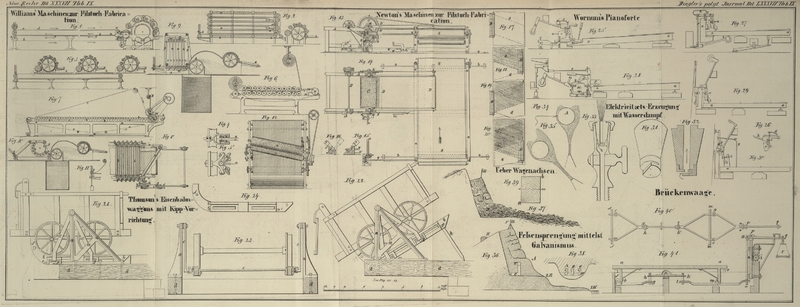

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Newton's verbesserte Maschinen zur Fabrication von Filzen oder

Filztuͤchern.

Vorliegende Verbesserung besteht in einem neuen Mechanismus, welcher breite Blätter

oder Bänder von Wolle oder andern animalischen Stoffen in diagonalen Richtungen

übereinander legt, so daß sich die Fasern durchkreuzen und eine lokere Wollenwatte

von gleichförmiger Dike bilden.

Der Zwek dieser Verbesserung ist die Herstellung eines sogenannten Filztuches ohne

Beihülfe des Spinnens und Webens, indem die Fasern der lokern, zerzausten und

gekrämpelten Wolle oder eines sonstigen silzbaren Stoffes in ein dikes Wattenband

zusammengelegt werden, welches nachher verdichtet, gewalkt und dadurch in Filz oder

Filztuch verwandelt wird.

Die auf gewöhnliche Weise vorbereitete Wolle verläßt die Kammwalze einer gewöhnlichen Krazmaschine

in Gestalt eines breiten zusammenhängenden Vließes und wird durch ein endloses Tuch

dem verbesserten Mechanismus zugeführt, um daselbst in ein endloses Wattenband

verwandelt zu werden.

Fig. 13

stellt die verbesserte Maschine im Aufriß, Fig. 14 im Grundriß dar.

A, A ist das Gestell einer gewöhnlichen

Krazmaschine; B die durch einen Riemen in Umdrehung

gesezte Hauptwelle des Apparates. Da die Krazmaschine mit der in Rede stehenden

Verbesserung nichts gemein hat, so sind auch nicht alle Maschinentheile dargestellt.

C ist die Kammwalze und D ein hinter der Kammwalze befindliches, um Spannwalzen geschlungenes Tuch

ohne Ende, welches zur Aufnahme des breiten Wollenvließes bestimmt ist, das durch

die gewöhnlichen Mittel von der Kammwalze abgestreift wird.

a, a ist ein rectanguläres, am Ende der Krazmaschine

querüber angeordnetes Gestell, welches auf Schienenwegen b,

b gleitet, die an dem Fußboden befestigt sind. Dieses Gestell trägt zwei

Walzen c, c, über welche ein endloses Tuch d, d straff gespannt ist. Auf demselben Gestelle sind

unter den eben genannten Walzen zwei andere e, e

gelagert. Diese Walzen umschlingt ein zweites endloses Tuch, welches beinahe an der

unteren Fläche des Tuches d, d hinstreift.

Von der an der Hauptwelle der Maschine sizenden Rolle f

aus treibt ein endloser Riemen die Rolle g, welche an

einer unter der Kammwalze im Gestelle A, A gelagerten

Querwelle sizt. Das entgegengesezte Ende dieser Querwelle trägt ein Getriebe h, welches in ein an der Achse der Kammwalze

befindliches Zahnrad i greift. Bei erfolgender Rotation

der Hauptwelle wird daher auch die Kammwalze C

vermittelst der Rollen, Bänder und Räder f, g, h und i umgetrieben. Eine größere, gleichfalls an der Achse

der Kammwalze befindliche Rolle sezt mittelst eines Riemens eine kleine Rolle l in Umlauf, die an der Achse einer der Spannwalzen des

endlosen Tuches D sizt. So erhält dieses Tuch zugleich

mit der Rotation der Kammwalze eine fortschreitende Bewegung, wodurch es das von der

Kammwalze abgenommene Wollenvließ fortführt und auf dem endlosen Tuche d absezt.

Damit sich nun das Wollenvließ gleichmäßig in diagonalen Lagen auf dem endlosen Tuche

d ausbreite, muß dieses sich continuirlich

vorwärtsbewegen, und zugleich muß dem beweglichen Gestelle, worauf es angeordnet

ist, eine wechselnde Seitenbewegung ertheilt werden. Dieß geschieht auf folgende

Weise.

An dem vorderen Ende der Kammwalzenachse (Fig. 13) sizt ein

Getriebe m, welches in ein an dem Ende einer Querwelle

o (Fig. 14) befindliches

Zahnrad greift. Das eine Ende dieser Welle o dreht sich

in einem an dem

Gestell A befestigten Lager, das andere in einem

unabhängigen Träger E. Das Vorderende der Welle o trägt ein Winkelgetriebe p, welches in ein correspondirendes, an dem Ende einer langen Welle q befindliches Winkelgetriebe greift. Die leztere Welle

ist in dem Träger E und dem Gestelle a gelagert, und trägt eine der Walzen c. Diese Walze ist hohl und durch eine Leiste mit der

Welle dergestalt verbunden, daß sie mit der leztern sich drehen muß, zugleich aber

längs derselben sich verschieben kann. Hieraus folgt, daß durch die Rotation der

Kammwalze auch die Walze c und das endlose Tuch d, d, d in der Richtung des Pfeiles (Fig. 14) in Umdrehung

gesezt wird. Die wechselnde Seitenbewegung des Wagens a

mit seinem endlosen Tuche wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Am vorderen Ende

der Hauptwelle B (Fig. 14) sizt eine Rolle

r, welche mittelst eines Riemens die Rolle s umdreht. Die Achse dieser Rolle trägt ein Getriebe t, welches in ein ähnliches, an einer oscillirenden

Welle u befindliches Getriebe greift. Die leztere Welle

läuft unter der Kammwalze quer über den unteren Theil des Gestelles der

Krazmaschine. Das eine Ende dieser oscillirenden Welle ist mit seinem Zapfen in dem

Gestell A, das andere Ende in einer Platte gelagert,

welche in einem kleinen Träger F verschiebbar ist; das

leztere Ende enthält zugleich ein Getriebe v, das in

eine der beiden Zahnstangen w, w (Fig. 13) greift. Die

Zahnstangen w, w sind an einem auf dem Gestell a, a horizontal verschiebbaren Rahmen angebracht,

welcher, wenn er hin- und hergeschoben wird, dieselbe Bewegung dem Wagen

längs der Schienenwege b, b mittheilt und somit die oben

erwähnte wechselnde Seitenbewegung des endlosen Tuches d, d,

d veranlaßt.

Der Träger F ist in Fig. 15 mit einem Theile

des Zahnstangenrahmens w, w abgesondert dargestellt und

das Getriebe v durch Punktirungen angedeutet. Fig. 16 zeigt

die innere Seite des Trägers F mit der verschiebbaren

Platte, in die der Zapfen der oscillirenden Welle u

eingelassen ist. Das Heben und Senken der verschiebbaren Platte in dem Träger

bewirkt ein kleiner in dem Träger gelagerter Hebel x.

Dieser Hebel wird durch einen belasteten oscillirenden Arm y bewegt, welcher bei seinem Ueberschlagen die verschiebbare Platte

veranlaßt, das Getriebe zu heben oder zu senken, so daß es mit der oberen oder

unteren Verzahnung des Rahmens w in Eingriff kommt.

Angenommen nun, in Folge der Stellung des Armes y wie in

Fig. 13

und 15 sey

das Getriebe v mit der unteren Verzahnung w in Eingriff gekommen, so veranlaßt die Rotation der

Hauptwelle B das Getriebe v,

den Zahnrahmen w mit dem Wagen a einwärts, d.h. gegen die Krazmaschine hin zu ziehen. Wenn nun der am Zahnrahmen befestigte

Stift z mit dem Arm y in

Berührung kommt, was der Fall ist, sobald das Getriebe v

das Ende der Verzahnung erreicht, so schlägt der Arm y

über und hebt den Hebel x nebst dem Schieber in die

Höhe, wodurch das Getriebe v mit der oberen Verzahnung

w in Eingriff kommt. Die fortgesezte Rotation bewegt

nun den Zahnrahmen mit dem Wagen auswärts oder entfernt denselben von der

Krazmaschine, bis der andere Stift z* mit dem Arme y in Berührung kommt, denselben zum Ueberschlagen und

dadurch das Getriebe v wieder mit der unteren Verzahnung

in Eingriff bringt.

Durch diese progressiven und wechselnden Bewegungen wird also das Wollenvließ in

successiven Lagen nach diagonalen Richtungen, wie die Skizzen Fig. 17, 18, 19 und 20 zeigen, auf der

Tuchfläche niedergelegt, und somit eine compacte Wollenwatte von gleichförmiger Dike

erzeugt. Diese wird sofort von den Walzen c und e erfaßt, gepreßt und zwischen beiden endlosen Tüchern

weiter geführt, bis sie wieder an der ersten Walze c

ankommt, von der sie wieder auf die obere Fläche gebracht wird, um eine neue

Wattenlage zu empfangen u.s.w. Hat die Watte die gehörige Dike erlangt, so wird sie

in der Richtung der Achse der Walze c durchgeschnitten

und dann von der Maschine genommen, um durch irgend geeignete Mittel zu einem festen

Filze oder Filztuche verdichtet oder gewalkt zu werden.

Tafeln