| Titel: | Verbesserungen an Pianofortes, worauf sich Robert Wornum, Klaviermacher in London, am 15. Febr. 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 87, Jahrgang 1843, Nr. CXV., S. 452 |

| Download: | XML |

CXV.

Verbesserungen an Pianofortes, worauf sich

Robert Wornum,

Klaviermacher in London, am 15. Febr. 1842 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Okt. 1842,

S. 225.

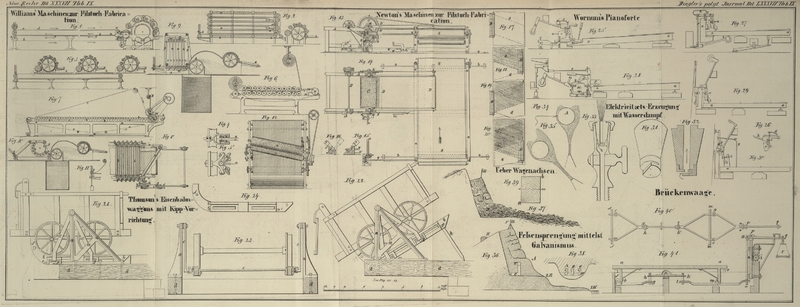

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Wornum's Verbesserungen an Pianofortes.

Meine Erfindung bezieht sich:

1) auf die Anbringung einer Feder, um den Hammer nach dem Anschlagen wieder in seine

ursprüngliche Lage zurükzubringen;

2) auf eine Verbesserung in der mechanischen Einrichtung derjenigen Pianofortes, bei

denen die Hämmer nach Unten schlagen;

3) auf eine Verbesserung an den Dämpfern aufrechtstehender Pianofortes.

Fig. 25

stellt das Werk eines Pianoforte mit abwärts schlagenden Hämmern dar. a ist die Taste, b der

Hammer. Auf den um die Achse c drehbaren Hammerkopf (butt) wirkt eine Feder d,

die sich mit demselben um die Achse c bewegt. Ich mache

auf diese eigenthümliche Anordnung besonders aufmerksam, indem ich es mir mit

derselben zur Aufgabe gemacht habe, eine Feder zum Zurükführen des Hammers

dergestalt anzubringen, daß das Instrument, woran sie befestigt ist, sich um eine

Achse bewegen muß, damit sich ein Ende der Feder frei um eine Achse bewegen lasse.

Die Feder d ist an den Hammerkopf befestigt, und bildet

bei d' eine Windung, während das andere Ende derselben

vermittelst eines Lederstreifens an die Schiene e

befestigt ist. Nachdem nun der Hammer einen Schlag gethan hat, wird er durch die

Feder zurükgeführt, ohne daß die leztere das Spiel beeinträchtigt, indem der Spieler

bei der Berührung der Taste das Vorhandenseyn einer Feder gar nicht merkt.

Um indessen zu zeigen, daß die Anordnung und Gestalt der Feder keineswegs auf eine

Art beschränkt ist, beziehe ich mich auf die Figuren 26, 27 und 28. Der

Unterschied zwischen der in Fig. 25 und in Fig. 26

dargestellten Einrichtung liegt einzig und allein in der Gestalt der Feder. In

beiden Fällen bewegt sich das in dem Hammerkopfe befestigte Ende der Feder d mit dem Hammerkopfe frei um die Achse c; es ist indessen nicht nothwendig, daß die Feder d unmittelbar an den Kopf befestigt sey, sie kann auch

in einiger Entfernung von demselben angebracht werden und mittelst einer

Zwischenvorrichtung auf denselben wirken. Auf jeden Fall aber muß das eine Ende der

Feder sich um eine Achse bewegen, worin eben die Eigenthümlichkeit des ersten

Theiles meiner Erfindung besteht.

Fig. 27

stellt das Werk eines Pianoforte mit abwärts schlagenden Hämmern dar. Bei

vorliegender Einrichtung ist die Feder in einiger Entfernung vom Hammerkopf

angeordnet und steht durch den Stecher (sticker) f mit demselben in Verbindung. Dieser Stecher ist mit

dem um die Achse g' beweglichen Hebel g verbunden, dessen anderes Ende durch den Hüpfer (hopper) in Thätigkeit gesezt wird. Das eine Ende der

Feder d ist an den Hebel g

befestigt, während ihr anderes Ende vermittelst eines Lederstreifens mit der Schiene

i in Verbindung steht. Demnach bewegt sich die Feder

um die Achse g' und führt den Hammer ohne Nachtheil für

das Spiel nach dem Anschlag wieder zurük.

Fig. 28 zeigt

das Werk eines Pianoforte mit abwärts schlagendem Hammer. Das Ende der um eine Achse

j drehbaren Feder d ist

in einen kurzen Hebel k eingelassen, welcher sich um

diese Achse j bewegt. Der Hammerkopf ist mit Hülfe eines

Lederstreifens l und das andere Ende der Feder d gleichfalls mit Hülfe eines Lederstreifens an die

Schiene m befestigt.

In derselben Figur ist auch der zweite Theil meiner Erfindung dargestellt. n ist ein um die Achse o

schwingender Hebel, welcher einen Vorsprung p besizt,

auf den die Tafte a wirkt. Der Hebel n sezt den Hüpfer q in

Thätigkeit, der sich in beinahe horizontaler Lage befindet, wenn der Hebel n vertical steht. Die eigenthümliche Anordnung der Theile n, o, p und q ertheilt dem

abwärts schlagenden Hammer seine Bewegung. s ist der

Dämpferdraht, welcher von dem Hebel n mitgenommen wird.

Der Dämpfer wird durch den Draht t gehoben; dieser ist

an den Hebel v befestigt, der sich um eine Achse w dreht. Wenn nun die Taste angeschlagen und der Hammer

in Thätigkeit gesezt wird, so gibt zugleich der Dämpferdraht s dem Hebel v eine Drehung und veranlaßt ihn,

den Dämpfer zu heben.

Meine dritte, auf das Werk aufrechtstehender Pianofortes Bezug habende Verbesserung

besteht darin, daß ich den Hammerkopf mit dem Hebelwerk des Dämpfers auf die in Fig. 29

dargestellte Weise in Verbindung seze, ferner in einem in Fig. 30 dargestellten

Verfahren, das Spiel des Dämpfers mit einem an die Taste befestigten aufrechten

Theile zu verbinden.

Fig. 29

stellt das Werk eines aufrecht stehenden Pianoforte dar. Der Dämpfer, welcher mit

einem um die Achse y beweglichen Hebel in Verbindung

steht, ist vermittelst eines Streifens Metall oder anderen biegsamen Materials an

den Hammerkopf befestigt, so daß, wenn der Hammerkopf, um anzuschlagen, sich um

seine Achse dreht, der Dämpfer sich entfernt. Bei der rükgängigen Bewegung des

Hammers bringt die Feder z den Dämpfer wieder in seine

frühere Lage zurük.

Fig. 30

stellt eine andere Anordnung des Werks eines stehenden Pianoforte dar. Der Dämpfer

bewegt sich in diesem Fall um eine am Hammerkopfe befindliche Achse A. Eine Feder B strebt

fortwährend, den Dämpfer gegen die Saiten zu drüken. Der Hammerkopf selbst ist um

eine Achse C drehbar und der Dämpfer wird durch einen

Lederstreifen, der ihn mit dem an die Taste a

befestigten senkrechten Theil D in Verbindung sezt, von

den Saiten entfernt.

Tafeln