| Titel: | Beschreibung des Verfahrens bei der Darstellung der reticulirten venetianischen Gläser; von Franz Pohl. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. VIII., S. 21 |

| Download: | XML |

VIII.

Beschreibung des Verfahrens bei der Darstellung

der reticulirten venetianischen Glaͤser; von Franz Pohl.Dem Hrn. Verfasser wurde der von dem Verein zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen ausgesezte Preis, betreffend die Darstellung von

Hohlglaͤsern nach Art der alten venetianischen,

zuerkannt.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen, 1843, 1ste Lieferung.

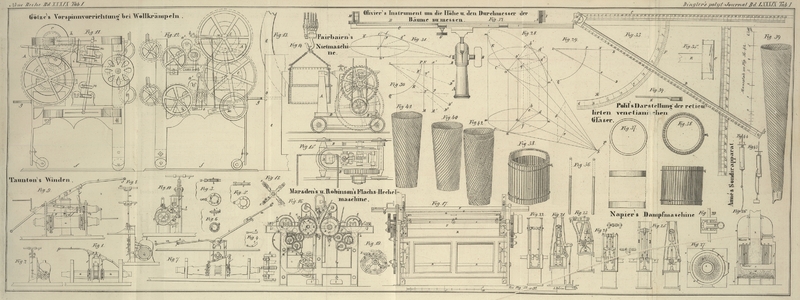

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Pohl's Verfahren bei der Darstellung der reticulirten

venetianischen Gläser.

Die Darstellung der reticulirten venetianischen Gläser erfordert eine größere

Geschiklichkeit des Glasmachers, die natürlich nur durch vieles und unausgeseztes

Arbeiten erreicht werden kann. So viel man nach einer Probe von altem venetianischem

Glase, welches in meinem Besize sich befindet, urtheilen kann, glaube ich diese

schon erreicht zu haben. Sollte man mir noch vollkommneres aufweisen, so zweifle ich

gar nicht, auch darin alle Anforderungen befriedigen zu können.

Meine Versuche machte ich mit gewöhnlichem Kreide- oder Weißglase und einem

damit haltbar sich verbindenden sattweißen bleihaltigen Glase, während die

venetianischen Gläser aus einem leichtflüssigen, Borax enthaltenden Glase gefertigt

zu seyn scheinen, wodurch sie specifisch leichter sind, als die von mir gefertigten,

was indeß hier wohl nicht in Betracht kommen kann, wo die Aufgabe nur die äußere

gleiche Herstellung verlangt, keineswegs aber eine besondere Zusammensezung der

Glasmasse bedingt. Sollte die Fabrication dieser Gläser weiter verfolgt werden, so

ist es im Interesse dieser Fabrication selbst, sich eines weichen, boraxhaltigen

Glases zu bedienen, wobei die Gegenstände weit leichter ausfallen würden.

Das ganze Verfahren theilt sich füglich, weil das Glas dreimal erhizt werben muß, in

drei Abtheilungen: 1) in die Vorbereitung zur Vorarbeit, 2) die Vorarbeit selbst, 3)

die vollständige Herstellung.

1) Unter der Vorbereitung zur Vorarbeit ist das Herstellen von Glasstäbchen aus der rohen

Glasmasse zu verstehen (Fig. 36), welche auf die

Weise erhalten werden, daß der Glasmacher ein Stükchen des oben erwähnten sattweißen

Glases an die Pfeife nimmt, und cylinderförmig, etwa 1 Zoll lang, ¼ Zoll

stark formt. Hierauf wird nach verlangtem Verhältnisse Kreideglas aufgenommen, und

wie anderes Röhrenglas (z. B. Thermometerröhren) 30 bis 40 Fuß, je nach der

Quantität des aufgenommenen Glases, ausgezogen, wovon nun ohne weitere besondere

Kühlung durch Anrizen mit einer Feile Stäbchen gebrochen werden.

2) Die Vorarbeit besteht in der Anfertigung der geschnürten Hülsen. Dazu werden die

nach Angabe erhaltenen Glasstäbchen um zwei Glasringe (Fig. 37), welche an einem

cylinderförmigen Stük Holz oben und unten befestigt sind, ringsherum dicht an

einander aufgestellt und nachher mit zwei Drahtreifen umschlossen, so daß die

Stäbchen, nachdem der Holzcylinder herausgenommen, nach Innen und Außen nicht

weichen können. Fig. 38 zeigt einen so gebildeten Glasstäbchencylinder in Ober-,

Seiten- und perspectivischer Ansicht. Dieß Zusammensezen der Stäbchen

geschieht nach einiger erlangten Fertigkeit weit schneller und leichter, als es auf

den ersten Anblik scheint; die Zahl der Stäbchen richtet sich nach dem zu

fertigenden Gegenstande, wonach auch die Reifchen, welche beide immer von ganz

gleichem Durchmesser seyn müssen, größer oder kleiner gewählt werden.

Die so zusammengehaltenen Stäbchen werden nun in eigens dazu verfertigten thönernen

Töpfchen, die mit Dekeln versehen sind, im Aschofen langsam angewärmt, bis zu einer

Temperatur, bei welcher sie an frisch aufgenommenem Glase haften; sodann wird das

Töpfchen aus dem Ofen genommen, der Dekel entfernt und der aus den Glasstäbchen

gebildete Cylinder an eine Pfeife geheftet, die Drähte abgestreift und die Glasfäden

nach und nach aneinandergewärmt. Die noch offene Seite des hohlen Cylinders schließt

man durch angelegtes Glas. Der Cylinder, der schon eine mehr kegelförmige Gestalt

annimmt, wird nun, während gleichzeitig die Pfeife rechts oder links gedreht wird,

in die Länge gezogen, wodurch sich die Glasfäden spiralförmig winden, und in der

Spize des Kegels zusammenlaufen, wie Fig. 39 zeigt. Diese

Kegel werden, je nach der Größe des ursprünglichen Cylinders, 12 bis 24 Zoll lang,

und müssen in Vorrath gefertigt werden, ein Theil links, der andere rechts gewunden.

Man zersprengt sie in 3 bis 5 Zoll lange Hülsen (Fig. 40 und 41) am

Sprengrade und wählt aus dem Vorrathe ohne Schwierigkeit die zu einander passenden

aus. Dieß führt zur vollständigen Herstellung.

3) Aus jenen Hülsen nimmt man also zwei in entgegengesezter Richtung gewundene und

zusammenpassende, stellt sie, die engen Seiten ten nach Unten, in die schon oben gebrauchten Töpfchen

zum Anwärmen. Die engere der beiden Hülsen, welche stets um etwa ½ Zoll

länger seyn muß, als die weitere, wird nun zuerst angeheftet und an der vordern

engern Seite vorsichtig zugezogen, worauf die weitere Hülse darüber geschoben wird

(Fig.

42).

Nun werden beide Hülsen im Ofen zur Dehnbarkeit gebracht; sie kleben, indem man

gleichzeitig in die innere etwas bläst, mit ihren Glasreifen sich kreuzend,

aneinander, schließen die dazwischen befindliche Luft ein, und bilden so die

regelmäßigen Bläschen, als das Charakteristische dieser Gläser. Die nachherige

Behandlung ist bekannt und willkürlich, wie bei jedem andern Hohlglase.

Bei diesem Verarbeiten in Gefäße sind noch verschiedene Vorsichtsmaßregeln und

Vortheile zu beobachten, die jedoch der praktische Arbeiter nur aus eigener

Erfahrung sich aneignen kann.

Das Kreideglas zu diesen Gläsern verarbeite ich in derselben Zusammensezung, wie für

gewöhnliche Gläser, und zwar stelle ich es zusammen aus 80 Pfd. Kies, 80 Pfd.

raffinirter Potasche, 12 Pfd. Kalk, 2 Pfd. Mennige, 1 Pfd. Salpeter, 1 Pfd. Arsenik,

2 Loth Braunstein. Die Schmelzzeit eines solchen Gemenges dauert, je nach der Güte

des Ofens, 8 bis 42 Stunden und darüber.

Sattweißes Glas, wie ich es zu allen gesponnenen oder geschnürten Gläsern verwende,

stelle ich vollkommen haltbar zu obigem Kreideglase dar, aus: 12 Pfd. Kies, 24 Pfd.

englischer Mennige, 10 Pfd. gestoßener Schmelze des obigen Kreideglases, und 3 Pfd.

12 Loth Arsenik. Schmelzung wie bei gewöhnlichem Kreideglase.

Tafeln