| Titel: | Verbesserter Straßenreinigungs-Apparat, worauf sich Joseph Whitworth, Ingenieur zu Manchester, am 2. August 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XXIII., S. 91 |

| Download: | XML |

XXIII.

Verbesserter Straßenreinigungs-Apparat,

worauf sich Joseph

Whitworth, Ingenieur zu Manchester, am 2. August 1842

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Mai 1843, S.

257.

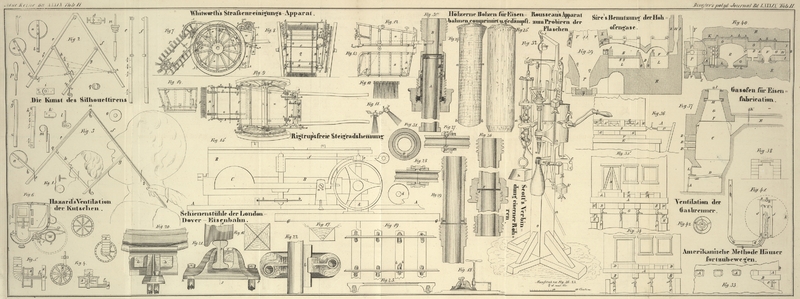

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Whitworth's Straßenreinigungs-Apparat.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich auf einen Apparat, welchen sich der

Patentträger bereits am 15. April 1840 patentiren ließ.Er ist beschrieben im polytechn. Journal Bd. XLII S. 171.

Fig. 7 stellt

den verbesserten Apparat in der Seitenansicht, Fig. 8 in der Endansicht

und Fig. 9 im

Grundriß dar; die übrigen Figuren 10–14 liefern

abgesonderte Ansichten der Details. A ist der äußere

Umriß des Karrens; B sind die schmiedeisernen, durch

Querstege C mit einander verbundenen Seitenrahmen des

Apparates. Dieser ist mit dem Karren durch die Träger D

verbunden, welche die hohlen, an die Seitenrahmen B

geschraubten Büchsen E tragen. Leztere dienen der Achse

F als Lager, welche die Kettenrollen G und das Rad H trägt. Das

Rad H sizt lose an der Achse F und kann mit derselben durch die Kuppelung I

in feste Verbindung gebracht werden; es greift in das an dem Karrenrade festsizende

Stirnrad K.

Bei eingerükter Kuppelung theilt sich die Rotation des Wagenrades vermittelst der

Räder K, H und der Achse F

den Rollen G mit. Ein zweites Rollenpaar L befindet sich an der Achse M, die in dem Seitengestell B in adjustirbaren

stählernen Pfannen gelagert ist. Die Ketten O mit den

Besen P sind über die correspondirenden Rollen

geschlagen und bewegen sich bei der Fortbewegung des Karrens um dieselben. Die der

Reihe nach mit dem Boden in Berührung kommenden Besen kehren den lokeren Straßenkoth

auf die Platte Q, von deren oberem Theile derselbe in

den Karren fällt, R ist eine mit dem oberen Theile der

Platte Q durch ein Scharnier verbundene Klappe, welche

das Durchfallen des Straßenkothes zwischen der Platte und dem hinteren Theile des

Karrens verhütet.

Die Platte Q ist durch Schrauben S an die Seitenrahmen B

befestigt und steht mit

dem Karren in keiner directen Verbindung. Sie mag aus Eisenblech verfertigt werden,

nur muß sie an ihrem unteren Rande einen Stahlstreifen besizen, damit sie sich durch

die gelegentliche Berührung mit dem Boden nicht zu sehr abnüze. In dem Maaße als die

Besen sich abnuzen muß die Platte Q mit Hülfe der

Schrauben S adjustirt werden, so daß sie stets mit den

Besen in Berührung bleibt.

Als Material für die Besen gibt der Patentträger der Piassava, einem südamerikanischen Producte, den Vorzug. Die Reiser können

direct in den Besenstok eingefügt werden, indem man kleine Theile abgesondert in

konische Löcher einsezt, die in kleinen Abständen von einander durch den Stok

gebohrt sind. Alle einzelnen Theile sind durch Pech und einen kleinen von Hinten

eingetriebenen Keil, wie Fig. 10 zeigt, befestigt.

Die Ketten Fig.

11, mit denen die Besen verbunden sind, bestehen aus offenen und

geschlossenen Gliedern. Das offene Glied T besizt zwei

flache Enden U, zwischen denen der Besenstok W vermittelst eines Schraubenbolzens und einer Mutter

befestigt ist.

Um die Handhabung der Kette zu erleichtern, ist eines der offenen Glieder mit einem

Scharnier X versehen, welches, nach dem Abschrauben der

Mutter, gestattet, eines der flachen Enden durch das angränzende Glied zu ziehen,

wodurch die continuelle Verbindung der endlosen Kette bewerkstelligt wird. Die

Spannung der Kette wird dadurch regulirt, daß man gelegentlich längere oder kürzere

Glieder an der Vereinigungsstelle X substituirt.

Da der ganze Apparat um die Träger D drehbar ist, so

liegen die Besen mit bedeutendem Druke auf dem Boden. Dieser Druk läßt sich übrigens

durch Gegengewichte mildern. Y ist ein solches an der

Vorderseite des Karrens angebrachtes Gewicht; es hängt in dem Troge Z an Ketten a, die um die

Rollen b gewunden sind. Die Achse dieser Rollen ist in

stählernen Pfannen gelagert, und enthält das Getriebe d,

welches in das an der Achse f befindliche Rad e greift. Diese Achse ist der ersteren parallel und auf

ähnliche Weise gelagert; sie trägt die gefurchten Rollen g, welche zur Aufnahme der Ketten h dienen,

deren Enden in der einen Richtung an die Rollen g und in

der andern an die Segmente i befestigt sind; leztere

sind an die Seitenrahmen B geschraubt. In dem Gewichte

Y befindet sich eine Reihe Löcher zur Aufnahme von

losen Gewichten, wodurch der Druk der Bürsten gegen den Boden beliebig regulirt

werden kann.

Mit Hülfe der Ketten h läßt sich der Kehrapparat bis in

die horizontale Lage erheben. Zu dem Ende kann man mittelst des Hebels l das Rad e aus dem Getriebe

d in Eingriff mit der endlosen Schraube k rüken. Der Maschinenwärter kann alsdann mit Hülfe der Kurbel m den Apparat erheben. Die Schraube k sizt dicht an dem Getriebe d, damit sie die Zähne des Rades e aufnehmen

könne, ehe dasselbe ganz außer Eingriff mit dem Getriebe d gerükt worden ist; in diesem Zustande kann der Apparat aufgehängt

bleiben. Bei der Erhebung des Apparates wird die Klaue J

durch einen um o drehbaren Hebel n ausgerükt, indem das eine Ende dieses Hebels durch ein an dem Karren

befestigtes schräges Stük q seitwärts bewegt wird;

alsbald hört die Umdrehung der Bürsten auf. Beim Niederlassen des Apparates sezt

eine an dem Arm p befestigte Feder r die Klaue J wieder in

Eingriff. An den Seitenstüken s sind die zur Reinigung

der Bürsten dienlichen Schienen t angebracht. Die Theile

s sind mit Schlizen versehen, um die Stellung der

Schienen t nach der Länge der Besen adjustiren zu

können. Außerdem ist die Einrichtung so getroffen, daß sich der Kehrapparat leicht

von dem Karren abnehmen läßt.

Der Karren selbst besteht aus zwei verschiedenen Theilen, einem oberen w, w und einem unteren x, x,

die bei y, y an einander gränzen. Fig. 12 stellt die obere

Abtheilung, Fig.

13 die untere Abtheilung oder den Trog im Seitenaufriß, Fig. 14 die Rükseite

desselben im Aufrisse dar.

Beide Theile haben ein starkes eisernes Gestell mit Querrippen, welches mit Brettern

oder Eisenblech beschlagen ist. Die Karrenachse z ist

sehr stark geschmiedet. Der untere zur Aufnahme des Morastes bestimmte Theil x des Karrens hängt von der Achse z an Ketten 2 herab. Um den Theil x bequem

befestigen und losmachen zu können, ist die Achse 3 in den an der Achse z angebrachten Hervorragungen 4 gelagert, und enthält

die zur Aufnahme der Kette 2 dienlichen gefurchten Rollen 5. Die Enden dieser Kette

sind in der einen Richtung vermittelst Haken an die Theile 6 des Troges x und in der andern an die Rollen 5 befestigt. Das an

der Achse 3 befindliche Rad 7 greift in die an der Achse 9 befindliche endlose

Schraube 8 und die Achse 9 wird vermittelst der Kurbel 11 umgedreht. Der Trog x kann auf diese Weise bis auf den Boden niedergelassen

und die Ketten können losgehakt werden, worauf sich dann der in die horizontale Lage

erhobene Kehrapparat mit dem Theile w über den Theil x hinwegziehen läßt, so daß der leztere dadurch ganz

frei ist und nach Belieben entleert werden kann. Um ihn wieder zu befestigen, muß

der Theil w rükwärts über denselben bewegt und wieder

angekettet werden. Beim Aufwinden wird der Trog x durch

die an dem Theil w befestigten Führungen 12 in die

geeignete Lage gebracht.

Es ist zwekmäßig und ökonomisch, mehrere Tröge x zur

Substitution in Bereitschaft zu halten.

Man wird bemerken, daß der Kehrapparat nicht ganz symmetrisch angeordnet ist. Er ist

nämlich so weit, als es die Wagenräder gestatten, nach der Seite verlegt, um die

Besen in den Stand zu sezen, längs der Straßenseiten so nahe wie möglich an dem

Randsteine (curbstone) des Pflasters zu arbeiten. 13 ist

eine Röhre zum Ablassen des bei nassem Wetter ins Innere des Karrens mit

hineingekehrten Wassers. Die Mündung der Röhre liegt ungefähr 14 Zoll vom Boden des

Troges entfernt und ist mit einem Stöpsel 14 versehen. Der Karren wird auf die Seite

der Straße gefahren, der Stöpsel herausgezogen und das über der Mündung der Röhre

stehende Wasser in die Gosse abgelassen.

Der beschriebene Apparat läßt sich auch dahin modificiren, daß man anstatt der Besen

eiserne oder hölzerne Schaber an die endlose Kette befestigt. Diese Abänderung

dürfte bei gewissen Beschaffenheiten der Straße, wenn z. B. eine große Quantität

Schnee oder dergleichen wegzuräumen ist, sich als vortheilhaft erweisen. Durch eine

in dem Theile w oben angebrachte Oeffnung kann das den

Apparat handhabende Individuum dem Troge x beikommen, um

den bei trokenem Wetter mehr an der hinteren Stelle sich anhäufenden Kehricht zu

vertheilen.

Tafeln