| Titel: | Scott's verbesserte Verbindungsmethode gußeiserner und schmiedeiserner Röhren so wie weicher Metallröhren. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XXIV., S. 94 |

| Download: | XML |

XXIV.

Scott's verbesserte Verbindungsmethode

gußeiserner und schmiedeiserner Roͤhren so wie weicher

Metallroͤhren.

Aus dem Mechanics' Magazine. Febr. 1843, S.

104.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Scott's Verbindungsmethode gußeiserner und schmiedeiserner

Röhren.

Diese Verbesserungen sind verschieden modificirt, je nachdem sie sich auf gußeiserne,

schmiedeiserne Röhren oder weiche Metallröhren beziehen, besizen aber alle das

Eigenthümliche, daß jedes Röhrenstük seinen eigenen Schlüssel hat, mit dessen Hülfe

dasselbe nach Belieben fest angezogen oder loker gemacht werden kann. Der Schlüssel

ist unzertrennlich mit der Röhre verbunden, weßhalb er nie verlegt werden kann, und

braucht nur umgedreht zu werden.

I. Gußeiserne Röhren. Die

Vereinigung der Röhrenstüke bewerkstellige ich vermittelst Muttern und Schrauben;

anstatt jedoch die Muttern abgesondert von den Röhren zu gießen, wie dieß sonst

geschieht, gieße ich zu jedem Röhrenstük eine Mutter, welche dasselbe lose

umschließt, ohne sich jedoch von ihm trennen zu lassen. Beide Theile, Röhre und

Schraubenmutter, gieße ich in einer und derselben Operation. Zur Herstellung des

Innern der Röhre nehme ich einen glatten Kern aus Lehm, Sand oder einem sonstigen

geeigneten Material; auf der äußeren Seite erhält diese Röhre am einen Ende eine

Schraube und am andern Ende einen glatten hervorspringenden Rand (Flantsche). Ein

zweiter Kern, welcher eine Schraubenmutter enthält, ist ausgehöhlt, damit sich der

erste Kern hindurchsteken lasse, und weit genug, um dem das Aeußere der Röhre

bildenden Metalle den Durchfluß zu gestatten. An der äußern Fläche dieses zweiten

Kernes ist eine Vaterschraube von derselben Tiefe und Weite eingeschnitten, wie die

an dem Röhrenende befindliche Schraube, so daß die über die Röhre zu gießende Mutter

in ihrem Innern genau die der Vaterschraube entsprechenden Schraubenwindungen

enthält. Der Durchmesser der Mutter ist an der engsten Stelle kleiner als der

Durchmesser der oben erwähnten Flantsche, so daß die Mutter weder aus Sorglosigkeit,

noch mit Absicht von der Röhre abgestreift werden kann. Nachdem beide Kerne so weit

hergestellt worden sind, kommen sie in die Gießflaschen und werden darin auf die in

Gießereien übliche Art befestigt. Hierauf wird das Metall eingegossen, und Röhre und

Mutter auf einen Guß hergestellt. Nachdem sich das Metall abgekühlt hat, entfernt

man den Sand oder Lehm und beseitigt die in Folge schlechten Formens etwa sich

vorfindenden Auswüchse auf die gewöhnliche Weise mit Hülfe von Handwerkzeugen.

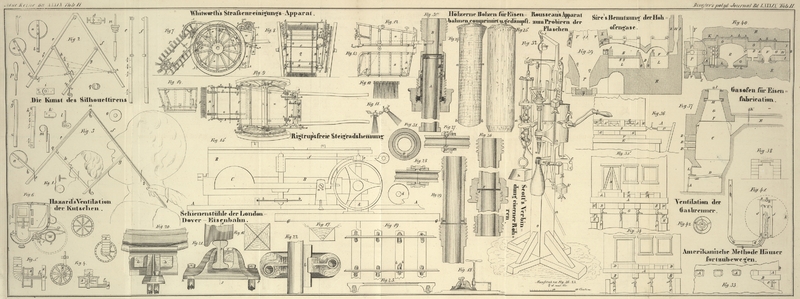

Fig. 26 stellt

zwei mit einander verbundene Röhrenstüke von der oben erwähnten Beschaffenheit dar.

Beide fassen an der Vereinigungsstelle einen Ring oder eine Scheibe E zwischen sich. Man sieht, wie die beide Röhrenstüke

umschließende Mutter das Flantschenende der einen Röhre erfaßt und auf das Ende der

andern Röhre geschraubt ist. Sämmtliche zu einem System gehörige Röhrenstüke und

Muttern müssen nach einem und demselben Muster gebildet seyn. Wenn ein

unvollkommenes oder schadhaft gewordenes Röhrenstük herausgenommen oder an einer lek

gewordenen Fuge eine neue Zwischenscheibe eingesezt werden soll, so braucht man nur

die Paar Schraubenmuttern, welche die Röhre festhalten, mittelst eines Schrauben

schlüssels loszuschrauben, das neue Röhrenstük oder die neue Zwischenscheibe

einzufügen und wieder festzuschrauben. Die Muttern lassen sich so fest aufschrauben,

als man nur will, und da sie mit den Röhren aus gleichem Metall bestehen, so wird

ihre Haltfähigkeit durch die Wirkung der Expansion und Contraction nicht leicht

geschwächt; deßhalb ist auch, so lange die Zwischenscheiben in gutem Zustande sich

befinden, weiter

nichts, als ein gelegentliches Anziehen der Schraubenmuttern nöthig, um die Fugen

dampf- oder wasserdicht, oder sogar gas- und luftdicht zu

erhalten.

II. Schmiedeiserne Röhren.

Sind die Röhren von Schmiedeisen, so lasse ich ihnen durch Ziehen von Innen und

Außen einen durchaus gleichmäßigen Durchmesser geben. Ueber jede Röhre schiebe ich

eine gußeiserne Mutter F1 und ein Schraubenstük

F2, Fig. 27; sodann erhize

ich die Enden der Röhre nach einander, steke einen runden Metallzapfen in dieselben,

damit die Röhre nach Innen keine Compression erleiden kann und stelle vermittelst

Hämmerns oder auch dadurch, daß ich die Röhre wiederholt erhebe und auf eine harte

Metallfläche herabfallen lasse, die Ränder oder Flantschen f,

f her, welche so weit hervorstehen, daß weder die Mutter noch die Schraube

darüber hinweggehen kann. Solche zwei Röhren lassen sich dann leicht mit einander

verbinden, indem man die Mutter F des einen Röhrenendes

auf die Schraube F2 des gegenüberstehenden

Röhrenendes schraubt, nachdem wie gewöhnlich irgend eine weiche Substanz zwischen

beide Röhrenenden eingefügt worden ist. Man kann auch, wie Fig. 28 zeigt, jeder

Röhre zwei rechts und links gewundene Schraubenstüke geben, und die Vereinigung

derselben durch eine gleichfalls rechts und links gewundene Schraubenmutter

bewerkstelligen.

III. Weiche Metallröhren, z.

B. bleierne, verbinde ich vermittelst eiserner oder messingener Schrauben ganz auf

die so eben beschriebene Weise, nur daß noch eine dünne metallene Zwischenscheibe

dazu kommt, und die Flantschen durch einfaches Kalthämmern, oder durch Compression

hergestellt werden.

Anstatt die Flantschen auf die mit Bezug auf Fig. 27 und 28

beschriebene Weise herzustellen, kann man auch Metallringe auf die Röhrenenden

treiben und vermittelst Schrauben oder Nietnägeln in der Fig. 29 dargestellten Art

befestigen. Diese Methode liefert jedoch, so bequem sie auch in manchen Fällen ist,

keine so dichte Verbindung wie die anderen und dürfte daher nicht vorzugsweise zu

empfehlen seyn.

Fig. 30 stellt

eine Anordnung dar, um den Röhren für die Verlängerung und Verkürzung in Folge der

Temperaturveränderungen den nöthigen Spielraum zu geben. A und B sind zwei Röhren. Die erstere ist an

ihrem Ende glatt bis auf einen unten näher zu erwähnenden hervorspringenden Stift

F, das Ende der lezteren besizt dreierlei

Durchmesser, nach denen es sich stufenweise erweitert; der erstere 1, 1 derselben

ist mit demjenigen der Röhre A gleich, die andern 2, 2

und 3, 3 sind größer. Die Röhre B endigt sich in eine

Schraube C. D ist eine

Mutter, deren Gewinde den Gewinden der Schraube C entsprechen. E′ ist ein röhrenförmiger Ring, welcher über die

Röhre A geschoben und bis auf den Boden der Mutter D vorgestoßen wird; F ein in

die Röhre A eingelassener Schraubenstift, dessen

hervorspringender Theil in eine Vertiefung G, Fig. 30 und

31,

greift, die sich längs des Theiles 2, 2 der Röhre B

erstrekt. Die äußere Seite der Röhre A wird von a bis b mit Hanf, Garn oder

dergleichen dicht umwunden und zwar bis zu einer Tiefe, die der Differenz zwischen

den Durchmessern 2 und 3 der Röhre B ziemlich gleich

kommt. Hierauf wird ein Metallring E2 über die Röhre A

geschoben, bis derselbe gegen das Ende b der eben

erwähnten Liederung stößt. Nun schiebt man die Röhre B

über die Röhre A, ihre Hanfliederung und den Ring E, worauf die Mutter D so

weit auf das Schraubenende C geschraubt wird, bis die

Liederung von a bis b

zwischen dem Röhrenring E1, dem Ring E2 und der Schulter H der Röhre B stark genug comprimirt ist. Auf diese Weise ist

zwischen beiden Röhren eine Verbindung hergestellt, welche, ohne die Ausdehnung und

Contraction in der Länge zu beeinträchtigen, für alle gewöhnlichen Fälle als

vollkommen dicht und gut sich erweist. Die Röhre A kann

in die Röhre B innerhalb der Röhrenweite 2, 2, so weit

man es für gut findet, eingefügt werden, wenn nur der für die Ausdehnung des Metalls

nöthige Spielraum I gelassen wird. Der in dem

Einschnitte G gleitende Stift gestattet die vor-

und rükgängige Bewegung der Röhre A innerhalb dieses

Einschnittes, und verhütet zugleich die Trennung beider Röhren. Denn angenommen, die

Röhre A würde bis zu dem Ende der Röhrenweite 2, 2

herausgezogen, so würde doch der Stift F gegen den Ring

E2 und die

Liederung zwischen a und b

anschlagen und jede Weiterbewegung in dieser Richtung hindern. Der größeren

Sicherheit wegen kann man auch zwei oder mehrere solcher Stifte F mit entsprechenden Einschnitten G anbringen. Die beschriebenen Vorkehrungen, um dem Einflusse der

Temperaturveränderungen auf die Verlängerung und Contraction der Röhren zu begegnen,

brauchen bei einem Röhrensystem nur von Streke zu Streke angeordnet zu werden, z. B.

da wo die Röhrenleitung einen Winkel bildet oder durch Mauern geführt werden

soll.

Tafeln