| Titel: | Ueber die Kunst des Silhouettirens, nebst Beschreibung eines vervollkommneten Pantographen; von Hrn. G. W. Bichon aus Gießen. |

| Autor: | G. W. Bichon |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XXIX., S. 110 |

| Download: | XML |

XXIX.

Ueber die Kunst des Silhouettirens, nebst

Beschreibung eines vervollkommneten Pantographen; von Hrn. G. W. Bichon aus Gießen.

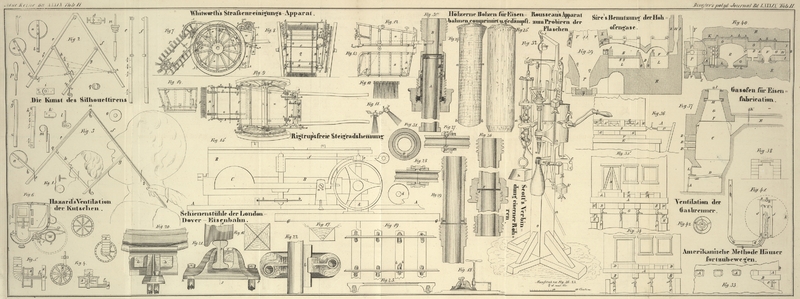

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Bichon, über die Kunst des Silhouettirens.

Um eine Silhouette zu machen, haben wir zuvörderst den Schattenriß aufzunehmen. Der

Schatten ist die Abwesenheit des Lichts und entsteht, wo die Strahlen des Lichts

nicht unmittelbar hingelangen können, sondern von undurchsichtigen Gegenständen

aufgenommen werden. Die Lichtstrahlen können wir uns als gerade und unbiegsame

Linien vorstellen, die von einem Lichte aus sich nach allen Richtungen ausdehnen,

und von undurchsichtigen Körpern aufgefangen, gleichsam abgeschnitten werden.

Mithin, wo die Lichtstrahlen aufgefangen werden, ist Schatten, und wo sie wieder

unmittelbar hingelangen, ist seine Gränze. Diejenigen Lichtstrahlen also, welche

sich an der äußersten Gränze eines Körpers ausdehnen, ohne abgeschnitten zu werden,

bestimmen genau seinen Schatten, den sogenannten Wurf- oder Schlagschatten.

— Bei der Aufnahme des Schattenrisses sind folgende Regeln zu beachten: die

Fläche, worauf der Schattenriß gezeichnet wird, muß vertical und mit dem Profil des

Kopfes parallel seyn, und diejenige Linie, welche man sich vom Lichte aus durch das

Ohr des zu silhouettirenden Kopfes bis auf die verticale Fläche gezogen denkt, muß

genau mit dieser einen rechten Winkel bilden. Ferner das Licht, welches mit einer

ruhigen und nicht flakernden Flamme brennt, muß so weit als möglich entfernt seyn,

dagegen der Kopf, dessen Silhouette gezeichnet werden soll, muß der Fläche, auf

welcher der Schattenriß nachgezeichnet wird, ganz nahe seyn. — Um leztere

Bedingung zu erfüllen, kann man sich einer Maschine bedienen, deren Einrichtung

einer Staffelei ähnlich ist; einfacher ist es jedoch, die Schublade eines Tisches zu

nehmen und auf ihrer Außenseite einen Bogen Papier vermittelst vier kleiner Nägel

(Fig. 1)

straff aufzuspannen. Die Schublade wird an die Wand und auf die Schulter der zum

Silhouettiren sizenden Person gestellt. Um besser dem Schlagschatten nachzeichnen zu

können, wird die Spize der Bleifeder weiß gemacht, sey es mit Kreide oder

Kalkhydrat. — Der angefertigte Schattenriß wird durch den Pantographen um

⅔ verjüngt, d. h. verkleinert und an diesem Profil die Figur gezeichnet,

welche Zeichnung zulezt nochmals und zwar in beliebiger Größe auf eine runde

Glasscheibe übertragen wird. Diese Glasscheibe ist nämlich mit einem schwarzen

Firniß bestrichen, welchen man auf folgende Art bereitet; 1 Loth gepulverter Mastix und 1

Loth Gummi

Elemi werden in 3 Loth gereinigtem Terpenthinöhl

aufgelöst und dann in kleinen Dosen so viel als nur möglich ist auf einem Reibstein

mit ausgeglühtem Kienruß gemengt. Dieser Firniß wird in einer Büchse aus Blech

mehrere Jahre lang gut aufbewahrt; sollte er zu zähe geworden seyn, so wird er mit

etwas Terpenthinöhl versezt.— Jene Glasscheibe wird mit geschabter Kreide und

mit Weingeist recht sauber abgerieben, dann der Firniß mit einer Bürste aufgetragen

und nur kurze Zeit getroknet, denn troknet derselbe zu stark, so wird er spröde, und

es hält schwer, den überflüssigen, d. h. den, welcher außerhalb der angefertigten

Silhouette ist, genau abzutrennen. Befolgt man übrigens diese Vorsicht, so ist es

leicht, die Silhouette ganz fehlerfrei darzustellen, indem man die Glasscheibe in

Wasser legt und nach 10 bis 12 Minuten mit einem dünn geschliffenen Messer den

äußern Rand des Firnisses vom Glas abtrennt, so daß in der Mitte die schöne, mit

ganz scharfen Umrissen gezeichnete Figur zurükbleibt. Zulezt werden mit der in einer

Bleifeder angebrachten Nähnadel, mit der sogenannten Radirnadel, noch die Haare

etwas ausgearbeitet, so wie in der Kleidung die erforderliche Zeichnung entworfen

und hierauf das ganze Glas mit einer weißen Farbe überstrichen, welche aus

feingeriebenem Schieferweiß mit etwas Gummiwasser besteht. Will man einen Ohrring

oder eine sonstige Verzierung in der Silhouette anbringen, so wird diese Stelle

ausgespart, mit einem Hauche angefeuchtet und mit Flittergold belegt, bevor die

weiße Schicht aufgetragen wird.

Der Pantograph, auch unter dem Namen Storchschnabel bekannt, ist ein einfaches

Instrument, dessen Anwendung in der Hand des Künstlers oder des Technikers schon

seit vielen Jahren nüzliche Dienste leistete, ungeachtet der großen Mängel, welche

noch zu verbessern übrig blieben. Ohne hier eine Theorie, oder die Fehler und

Verbesserungen der bekannten Pantographen zu erörtern, gehen wir gleich zur

Erklärung der Construction des von dem Landkarten-Zeichner Blondeau zu Paris vervollkommneten Pantographen über.

Fig. 2 stellt

den vollständigen Pantographen dar, welcher aus den nebenstehenden einzelnen Theilen

besteht. a ein Stük Blei, mit einer Latte b versehen, in welche am Ende die eiserne Angel (pivot) c gestekt wird. Auf

dieser Angel wird durch den Schieber d der Pantograph

mit ihr verbunden, und zwar muß die Oeffnung des Schiebers (coulisseau) so geräumig seyn, daß sich das Instrument leicht auf der Angel

bewegen läßt. Die Latten (règles) e, f, g, h aus ganz trokenem Holze gemacht, sind mit Scharnieren h, i an einander befestigt;

1 stellt eins von den kleinen Rädchen dar, auf welchen das Instrument beim Gebrauche

fortgeschoben wird; m ist der Behälter, worein man die

Bleifeder n stekt, und o ist

ein Stükchen Blei, welches auf dieselbe gelegt wird, damit sie deutlicher zeichnet;

p dient um die Bleifeder aus ihrem Behälter zu

drüken.

Beim Gebrauche des Pantographen ist es für alle Fälle eine allgemeine Regel, daß die

drei Punkte: die Angel, die Bleifeder und der Stichel (tracoir), womit die Umrisse der zu reducirenden Zeichnung nachgezogen

werden, und welcher dieselbe Form der Angel c hat, eine

gerade Linie bilden müssen. Um dieß genau zu beachten, sind nicht bloß auf den

Latten correspondirende Zeichen gemacht, sondern auch in den Schiebern, worin die

Angel, die Bleifeder oder der Stichel angebracht werden, ist ein kleines Loch

gebohrt, um sehen zu können, daß der Schieber genau auf dem bezeichneten Punkt

festgeschraubt wird. — Fig. 3 stellt den

Pantographen dar, wie er im Gebrauche ist, bloß ist noch zu erwähnen, daß man beim

Zeichnen einen Faden q, r,

s in der Hand hält, welcher an der Bleifeder

befestigt ist, um diese beim Verschieben des Instruments, wo sie nicht zeichnen

soll, in die Höhe zu ziehenAn den englischen Pantographen ist zu diesem Zwek eine kleine Mechanik

angebracht., und deßgleichen ist die Latte am Ende t ein wenig eingeschnitten, um die in die Höhe gehobene

Bleifeder mit dem Faden zu befestigen. — Man wähle beim Gebrauch des

Pantographen einen ebenen Tisch, und sorge so viel als möglich ist, dem Instrumente

eine ganz waagerechte Stellung zu geben. Die Original-Zeichnung wird unter

dem Stichel, und das weiße Papier unter der Bleifeder auf dem Tische befestigt. Das

Blei kann in beliebiger Richtung gelegt werden; auch kann die Angel mit dem Stichel

ihre Stellung wechseln, doch so, daß sie mit der Bleifeder in einer geraden Linie

sind. — Es bedarf wohl keiner Erwähnung, daß die Glasscheibe beim

Silhouettiren mit etwas Wachs befestigt und anstatt der Bleifeder eine Radirnadel

genommen wird. — Man überzeugt sich aus der Zeichnung Fig. 2 leicht, daß je

nachdem die Angel und die Bleifeder gestellt sind, man in beliebigem Verhältniß

verkleinern kann, und zwar so lange, bis die beiden Punkte sich gegenseitig zu nahe

kommen und das Bewegen des Pantographen verhindern. — Beschriebener

Pantograph kann auch zum Copiren und Vergrößern von Original-Zeichnungen

benuzt werden. Man hat zu diesem Zwek bloß die Stellung der Angel mit derjenigen der

Bleifeder zu wechseln, und was sonst zu berüksichtigen ist, ergibt sich von selbst

beim Gebrauche.

Tafeln