| Titel: | Jeffree's patentirte Schieberpumpe. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XLIV., S. 173 |

| Download: | XML |

XLIV.

Jeffree's patentirte Schieberpumpe.

Aus dem Mechanics' Magazine. August 1842, S.

145.

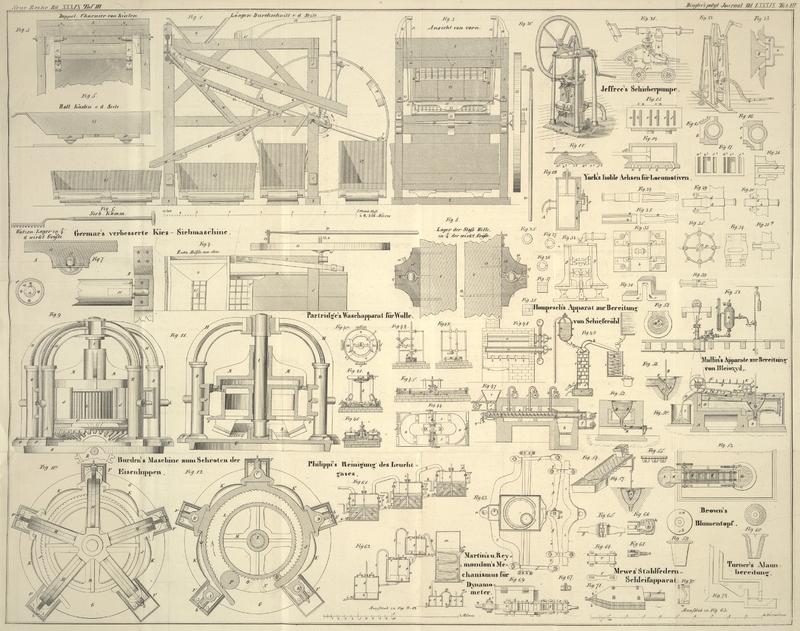

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Jeffree's patentirte Schieberpumpe.

Die Verbesserungen, welche den Gegenstand dieses Patentes bilden, sind wegen ihrer

sinnreichen Einrichtung und großen Einfachheit bemerkenswerth. Die Hauptverbesserung

besteht darin, daß bei Saugpumpen die gewöhnlichen beweglichen Ventile, welche so

leicht in Unordnung gerathen, wegfallen. Jeffree's

Apparat zeigt eine unverkennbare Analogie mit dem Schiebventil-System der

Dampfmaschinen, weicht jedoch in den Details von demselben ab.

An die Seiten des Pumpenstiefels befestigt der Patentträger eine glatt gearbeitete

rectanguläre Holz- oder Eisenfläche, welche mit sechs rectangulären

Oeffnungen a, b, c, d, e, f, Fig. 13, versehen ist.

Diese Oeffnungen stehen mit verschiedenen, in dem Körper des genannten Stükes

angebrachten Canälen, welche in Fig. 14, 15 und 16 in verschiedenen

Durchschnitten dargestellt sind, in Verbindung. Die Oeffnungen a und f communiciren mit den

Canälen, welche zu beiden Seiten des Kolbens in den Pumpenstiefel fuhren, wie der

Horizontaldurchschnitt Fig. 14 zeigt; die

Oeffnungen b und d führen,

wie der Verticaldurchschnitt Fig. 15 andeutet,

aufwärts nach den Ausflußröhren, während die Oeffnungen c und e, Fig. 13 und 16, abwärts

nach dem Brunnen führen. Die Ausfluß- und Speisungsröhren sind in den

Zeichnungen als unwesentlich weggelassen. An das glatte geebnete Stük Fig. 13 paßt

ein anderes glattes Stük Fig. 17, welches mit

sechs rectangulären Oeffnungen a2, b2, c2, d2, e2, f2 versehen ist, die nach den Canälen des Stükes

Fig. 17

führen; beide Theile communiciren auf die in dem Horizontaldurchschnitte Fig. 18

angedeutete Weise mit einander. An der Außenseite dieses Stükes ist eine Stange g, Fig. 18 parallel der

Kolbenstange befestigt, die sich, durch eine und dieselbe Kraft getrieben,

gleichzeitig mit der leztern hin- und herbewegt. Um die Parallelbewegung des

Schiebers Fig.

17 zu sichern, kann man ihn zwischen zwei an dem Theile Fig. 13 hervortretenden

Flantschen gleiten lassen; bei kleineren Pumpen ist jedoch diese Maßregel nicht

nöthig.

Das Spiel der Pumpe ist nun folgendes. Angenommen, der Kolben befinde sich am Boden,

so deken sich die Theile Fig. 13 und 17 vollkommen,

und die Oeffnungen und festen Theile beider Flächen befinden sich in einer solchen

Stellung zu einander, daß die nach dem Stiefel, die nach den Ausflußröhren und die

nach dem Brunnen führenden Oeffnungen a und b, b und d, c und e frei, die andern aber geschlossen sind. Wird nun der

Kolben in die Höhe gezogen, so steigt das Wasser in Folge des entstehenden Vacuums

aus dem Brunnen durch die Oeffnung e des Stükes Fig. 13 in die

Oeffnung e des Stükes Fig. 17 und tritt von da

durch die Oeffnung f, Fig. 13, in den

Pumpenstiefel. Beim rükgängigen Kolbenhub wird das gehobene Wasser durch die

Oeffnungen f und d aus dem

Stiefel in die obere mit der Oeffnung d in Verbindung

stehende Ausflußröhre hinausgetrieben. Zugleich veranlaßt das hinter dem Kolben

entstehende Vacuum das Aufsteigen des Wassers aus dem Brunnen; das Wasser tritt

durch die Oeffnungen b und a

in den Stiefel, um bei dem folgenden Hub entleert zu werden. Die Pumpe ist demnach

doppeltwirkend, und wenn man die mit den Oeffnungen b

und d in Verbindung stehenden Ausflußröhren in eine

gemeinschaftliche Röhre sich einmünden läßt, so wird das Wasser in einem

ununterbrochenen Strom ausgegossen werden.

Eine Pumpe dieser Art kann offenbar nur durch Verstopfung einer der Röhren in

Unordnung kommen. Dieser Uebelstand läßt sich jedoch einfach dadurch beseitigen, daß

man den Theil Fig.

17 abnimmt, und das Hinderniß entfernt, worauf die Pumpe wieder brauchbar

wie zuvor ist.

Eine andere Construction dieser Pumpe, welche mit dem Schiebventile der

Dampfmaschinen noch mehr Aehnlichkeit hat, ist durch Fig. 19 dargestellt,

welche die mit einem Schiebventil gewöhnlicher Art versehene Pumpe zeigt. Das durch

die Röhre A aufsteigende Wasser strömt durch einen rund

um den Pumpenstiefel laufenden Canal nach der Oeffnung B

und tritt von da durch einen Canal a in den Cylinder,

während gleichzeitig das in dem Raum unter dem Kolben befindliche Wasser durch den

Canal b in den Schieberkasten gedrükt wird und bei C ausfließt.

Tafeln