| Titel: | Die verbesserte Kies-Siebmaschine; von Dr. F. H. Germar. |

| Autor: | F. H. Germar |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. XLVI., S. 176 |

| Download: | XML |

XLVI.

Die verbesserte Kies-Siebmaschine; von Dr.

F. H.

Germar.

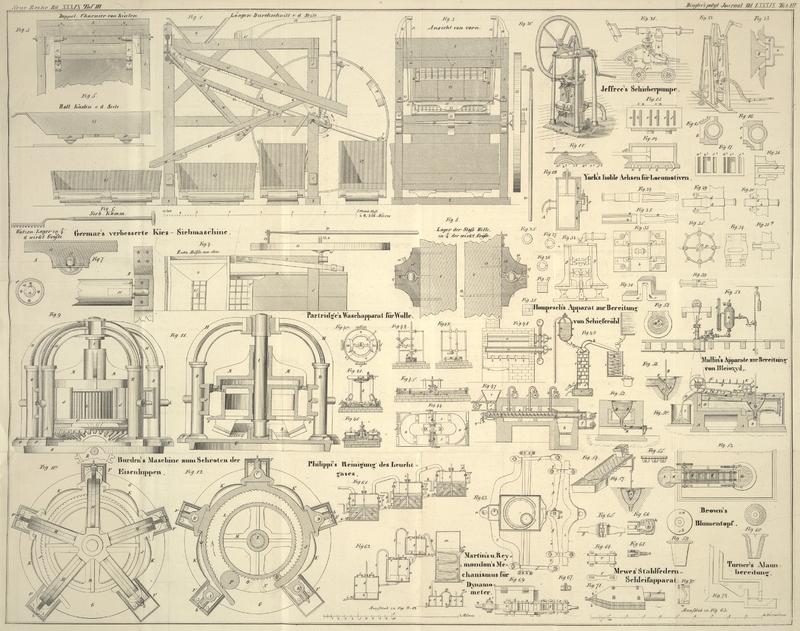

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Germar's Kies-Siebmaschine.

Es ist leicht einzusehen, daß für die Steinbedekung der Straßen nichts nachtheiliger

seyn könne, als die ungleiche Größe des Materials. Schon

bei der gepflasterten Straße leistet der kleinere Stein

geringeren Widerstand als der größere; er wird daher von den belasteten Rädern

tiefer niedergedrükt als sein größerer Nachbar, und verursacht dadurch bei jedem

folgenden Wagen einen Stoß, der um so mächtiger wird, je mehr die Senkung sich

vertieft. Ueberdieß treibt auch der Frost die größeren Steine höher hervor als die

kleineren. Bei den Chausseen aber ist der Nachtheil noch

weit größer. Während das gröbere Material sich erhält, wird das kleinere zermalmt und in einen Staub

verwandelt, den Wind und Regen der Straße ganz entführen, woraus in kurzer Zeit

Vertiefungen entstehen, die bei versäumter Refection bald die ganze Steindeke

durchschneiden. Dieß ist sicher eine Hauptursache des schnellen Verfalls der Straßen

und der Sisyphusarbeit bei ihrer unaufhörlichen Reparatur. Braucht man dagegen ein

gleichförmiges Material, das im Verhältniß zu seiner Härte groß genug ist, um von

den auf der Straße zulässigen Lasten nicht zermalmt zu werden, wie es z. B. von

zweizölligen Granit- und Gneiskieseln zu erwarten ist, wenn auf einer gut

geebneten Straße nicht über 80 bis 100 Cntr. für breite Felgen vierräderiger Wagen

erlaubt sind, so dauert es in seinem Zustande fast unveränderlich fort. Ist dann der

Unterboden gehörig befestigt und vor dem Eindringen der Nässe geschüzt, so fällt

jede Ursache des Verderbens weg, und es werden, selbst bei starker Frequenz, viele

Jahre vergehen, bis eine Abnuzung der Straße merklich wird. Denn von dem Abreiben

durch die Räder ist wenig zu besorgen, weil bei gezogenen

Rädern die eigentliche Friction fast = 0 ist, und die Vertiefung der Gleise nur

durch das Aufwirbeln des Staubes oder Schlammes nach der Zermalmung hervorgebracht

wird.

Daher ist denn auch beim Chausseebau, wenigstens in Frankreich, sowohl das Maximum

auch das Minimum des Steinschlags festgestellt, bei dem

sich das Sortiren durch die Hand der Arbeiter leicht ausführen läßt, ohne daß ihr

Geschäft dadurch sonderlich erschwert würde. Große Schwierigkeiten hat dagegen das

Sortiren des Kieses, der, wenn er nicht zu sehr

abgerundet ist, wenigstens für andere Straßen ein sehr brauchbares und meistens weit

wohlfeileres Material bildet, überdieß auch, obgleich er sich schwerer consolidirt,

doch den wichtigen Vortheil hat, daß er weniger dem Zermalmen ausgesezt ist. Aber

gewöhnlich ist er sowohl in Kiesgruben, als am Strande mit großen Steinen, Sand und

Erde in sehr verschiedenen Verhältnissen gemischt, und daher in seinem natürlichen

Zustande mehr oder weniger zu einem rationellen Wegebau unbrauchbar. Zwar ist nun

schon längst überall, wo man mit einiger Sorgfalt arbeitet, das Wurfgitter eingeführt, um diesem Uebelstande abzuhelfen;

aber dieses ist ein sehr unvollkommenes Werkzeug. Es sondert nämlich bloß Sand und

Erde von dem übrigen Material, daher aus diesem die allzugroßen Steine erst wieder

mit der Hand ausgelesen werden müssen, das übrige aber, wie verschieden es auch an

Größe seyn mag, gemischt bleibt. Ueberdieß geht die Arbeit langsam und wird eben

dadurch kostbar.

Ein nicht geringes Verdienst erwarben sich daher vor ungefähr einem Decennium die

HHrn. Augustin und Baumann im

Elsaß, indem jeder von

ihnen eine verschiedene Maschine zum Sortiren des Kieses für

den Straßenbau erfand, deren Untersuchung von der société industrielle de Mulhausen an das Comité der mechanischen Künste

verwiesen ward, um von lezterem vergleichsweise Versuche mit demselben und dem

gewöhnlichen Verfahren anstellen zu lassen. Der Bericht ward darauf 1835 von Hrn.

Alb. Schlumberger vorgelegt, und das Wesentliche aus

demselben findet sich nebst der Abbildung und Beschreibung beider Maschinen im

polytechnischen Journal Bd. LV, Heft 2, S. 85

ff. Daraus erhellet Folgendes:

Beide Maschinen enthalten zwei Siebe, über welche die Kiesel bei Hrn. Augustin durch Heben und Fallen, bei Hrn. Baumann dagegen durch einen Stoß beim Hin- und

Herschieben bewegt werden. Während 10 Arbeitsstunden waren in der nämlichen

Kiesgrube bei der Maschine des erstern 6, bei der leztern 7, beim gewöhnlichen

Wurfgitter 4 Arbeiter angestellt. Die ersteren Verarbeiteten in jener Zeit 50, die

zweiten 61, die dritten 15 Kubikmeter zu drei verschiedenen Sorten, so daß, wenn man

die Resultate durch die Zahl der Arbeiter theilt und die Arbeit mit dem Wurfgitter

zu 1,00 annimmt, die Arbeit der Maschine des Hrn. A. durch 2,22, des Hrn. B. durch

2,32 bezeichnet wird. Die Maschinen wirkten also resp.

circa 2¼ und 2⅓ mal so viel als das Wurfgitter und das

Untersuchungscomité zweifelte nicht daran, daß eingeübte Arbeiter in leicht

ausbeutbaren Gruben, wenn sie im Geding arbeiteten, der Quantität nach beinahe das

Dreifache erzielen könnten, während man der Qualität nach einen weit besseren und gleichförmigeren

Kies erhält, als mit dem Wurfgitter. Ueberdieß gaben die beiden Maschinen aus der

nämlichen Masse die doppelte Menge von Kieseln der gehörigen

Größe.

Auch von dem französischen Straßen- und Brükenbau-Ingenieur Hrn. Bazaine werden jene Maschinen in seiner

„Geschichte des Straßenbaues in Frankreich“ sehr dringend

empfohlen, indem er sagt: „Einer der Hauptgrundsäze in Bezug auf die

Unterhaltung guter Straßen ist: nur gute gereinigte und

gleich große Materialien anzuwenden. Und gerade in dieser Hinsicht

scheinen mir die Maschinen der HHrn. Augustin und Baumann mehr zu leisten, als alle übrigen früher

angewendeten Apparate und Methoden.“ Er schlägt zugleich die

Ersparung an Arbeitslohn gegen die gewöhnliche Methode des Wurfgitters für 1000

Kubikmeter (circa 43½ Faden à 288 Hamb. Kubikfuß)

zu 450 Fr. (300 Mark Hamb. Cour. = 120 Rthlr. Preuß. Cour.) an.

Obgleich jedoch die Maschine des Hrn. B. nach dem Urtheile der Commission eine günstigere

Bewegung hatte und etwas mehr Arbeit gab, so zweifelte sie doch keinen Augenblik,

daß die Maschine des Hrn. A. von größerem Nuzen seyn dürfte, weil sie leichter,

weniger complicirt, besser zu transportiren und leichter waagerecht zu stellen ist,

weil die Siebe die Materialien besser zur Fortschassung sondern, und weil sie nur

halb so viel kostet.

Nun weiß ich zwar nicht, wie viel jene Empfehlungen gewirkt haben mögen, um den oft

erwähnten Maschinen im übrigen Deutschland Eingang zu verschaffen; aber in meinem

Vaterlande, Schleswig-Holstein, habe ich kaum von der Kunde derselben,

geschweige denn von ihrer Anwendung irgend etwas erfahren, ungeachtet schwerlich

irgend ein anderes Land derselben in höherem Grade bedürftig ist. Denn seitdem nach

langer, fast beispielloser Vernachlässigung des Straßenbaues endlich der Sinn für

die Nothwendigkeit desselben erwacht ist, erfordern die Ansprüche, welche freilich

mit vollem Rechte an Chausseen, Neben-Landstraßen und Communicationswege

gemacht werden, einen so ungeheuren Aufwand, daß die Kräfte des Landes schwerlich

hinreichen werden, wenn nach der gewöhnlichen Methode etwas einigermaßen

Befriedigendes gemacht und unterhalten werden soll. Zwekmäßige Ersparungen sind

daher von höchster Wichtigkeit Dieses bewog mich, im Jahre 1838 Vorschläge zu

doppelten und einfachen Spurbahnstraßen herauszugeben und den Wunsch hinzuzufügen,

daß auf einer kleinen Streke (etwa von 1/12 Meile) ein Versuch mit verschiedenen

Mitteln angestellt werden möchte, um noch vor dem Beginnen der damals schon

vorauszusehenden großen Arbeiten aus der Erfahrung kennen zu lernen, ob die

Hauptidee den vermutheten Vortheilen entspräche, und welche der vorgeschlagenen oder

sonst passend scheinenden Mittel zur Ausführung derselben die empfehlenswerthesten

nach den verschiedenen Localitäten seyn möchten. Ungeachtet jedoch die Sache Beifall

zu finden schien und in mehreren Zeitschriften empfohlen ward, auch der damalige

Director des hiesigen Wegebaues eine Probe versprach, so ist dennoch bisher nichts

geschehen und die unwiederbringliche Zeit von fast 5 Jahren versäumt. Eben so ist

auch ein späterer Vorschlag zu einer einfacheren Construction für

Communications- und Feldwege unbeachtet geblieben, bis Se. hochfürstl.

Durchlaucht der Herzog zu Schleswig-Holstein den Befehl zur Ausführung einer

Probe nach meiner Anleitung ertheilte. Diese konnte aber erst im Spätherbst des

vorigen Jahres geschehen, weil es an einer Kiessiebmaschine fehlte, ohne welche die

Dauerhaftigkeit der Spurlinien nicht leicht zu erreichen war. Da nun überdieß die

Einführung einer solchen Maschine in mein Vaterland mir eine Sache von nicht zu

berechnender Wichtigkeit schien, so erbot ich mich, dieselbe auf meine Kosten bauen zu

lassen, wenn Se. Durchlaucht ⅔ derselben zu übernehmen geruhten, und da

dieser Vorschlag genehmigt ward, so unternahm ich es, sie durch hiesige Arbeiter

nach meinen Zeichnungen und Modellen anfertigen zu lassen.

Für diese waren nämlich die erwähnten Zeichnungen des polytechnischen Journals oder

eine unmittelbare Copie derselben schon deßwegen nicht brauchbar, weil der Maaßstab

fehlte. Außerdem aber glaubte ich auch an beiden Maschinen Mängel zu bemerken, deren

Abhülfe mir in hohem Grade wünschenswerth schien. Zuerst wollte es mir nicht

gefallen, daß sie nach Absonderung der größern Steine nur den Normal-Kies

rein lieferten, den kleinern aber, der noch zu vielfachem Gebrauche sehr nüzlich

ist, mit Sand oder Erde vermischt ließen. Daher wünschte ich ein drittes Sieb, um

auch diese Bestandtheile zu sondern. Ferner schien es mir von großer Wichtigkeit,

ganz oder größtentheils diejenigen Arbeiten zu ersparen, welche das vielfältige,

beschwerliche und kostbare Schaufeln 1) auf den Trichter, 2) ins Maaß und aufs Lager

und 3) auf den Wagen erfordert. Durch Rollkästen glaubte ich diesen dreifachen Act

auf einen einzigen reduciren zu können.

Von den beiden Maschinen selbst zog ich nun zwar aus den von der Commission

angegebenen Gründen die des Hrn. Augustin vor, aber ich

wünschte derselben theils durch ein zweizahniges Stoßrad einen stärkeren Fall zu

geben, als ein sechszahniges gewähren kann, welches bei raschem Umdrehen weder Zeit

noch Raum zum Fallen läßt, während überdieß in der Nähe des Scharniers die Bewegung

ganz auf O reducirt wird, theils die schiebende Bewegung

der Baumann'schen Maschine damit zu verbinden, welche ich

durch ein Doppel-Scharnier statt des einfachen und durch einige damit

verbundene Einrichtungen zu bewirken hoffte.

Ein drittes Sieb anzubringen, dieß konnte nun zwar an sich keine erhebliche

Schwierigkeit verursachen, aber diese zeigte sich doch bald in dem Umstände, daß es

nicht rathsam seyn konnte, den Stand des Trichters mehr als 5½ Fuß über die

Sohle des Arbeiters zu erheben; daß ferner die Neigung der Laufrinnen nicht unter

20° von der Horizontale abweichen darf, wenn das Herabgleiten des Kieses

nicht in ein Umherhüpfen verwandelt werden soll; daß jedes Sieb von der

perpendiculären Stellung unter dem oberen hinreichend abweichen muß, um keinen Theil

des durchgefallenen Materials weniger als die Hälfte des untern Siebes Passiren zu

lassen; daß endlich unter und hinter den Laufrinnen hinreichende Höhe für die

Rollkästen bleiben muß, damit diese eine ungefähr gleiche Quantität der ihnen

zugetheilten Sorte des Materials fassen können. Alle diese Forderungen lassen sich nur bei der

sorgfältigsten Benuzung des Raumes erfüllen, und wenn man nur irgendwo um einen Zoll

von der Construction der Zeichnung abweicht, so wird bald eine Verlegenheit merklich

werden. Daher durfte die Zeichnung nicht kleiner seyn, als daß eine solche Größe

noch meßbar bliebe.

Alle diese Rüksichten machten bedeutende Veränderungen in der Construction der

Maschine des Hrn. Augustin nöthig, welche bei einer

Vergleichung ihrer Darstellung im 55sten Bande des polytechn. Journals mit der hier

hinzugefügten, sogleich in die Augen fallen wird. Von der leztern bemerke ich nur

noch vor ihrer Beschreibung, daß sie mit der wirklich ausgeführten Maschine fast

genau übereinstimmt, nämlich mit Ausnahme einiger kleinen Verbesserungen, welche

sich bei den Proben derselben als rathsam bewiesen. Diese bestehen hauptsächlich in

einer einfacheren und minder kostbaren Aufhängung des Laufrinnen-Systems,

wodurch es zugleich möglich wird, dasselbe beim Transport von Hinten herauszunehmen,

und in einer Verlängerung des Doppel-Scharniers von 4 auf 8 Zoll, um die

Schubbewegung bei geringerer Hebung des Bogens leichter und kräftiger zu machen.

Beschreibung der Maschine.

I. Das Gerüst oder die

Bleichwand, welches die ganze Maschine trägt, besteht aus vier Ständern oder Säulen (Nr. 1) aus föhrnen dreizölligen Bohlen, 4 Zoll

breit. Diese sind auf den beiden Langseiten durch fünf

Riegelbänder (Nr. 2) verbunden. Das sechste untere muß nämlich an der linken Seite wegbleiben, um dem

Rollkasten freien Durchgang zu lassen, während das fünfte an der rechten Seite jenen

zur Stüze dient. Die vier Strebebänder (Nr. 3) sichern

die Verbindung des Gerüsts bei den Stoßbewegungen der Maschine. Die beiden kurzen Seiten

Fig. 2 und

3 sind

gleichfalls durch vier Riegelbänder (Nr. 4) verbunden, von denen aber das obere

hintere oben auf die Seitenriegel (Nr. 2) gelegt ist, um das

Laufrinnen-System darin aufzuhängen und demselben freien Durchgang zu

gestatten. — Die Strebebänder, welche hier nicht anwendbar sind, werden an

der vordern Seite durch das Brett (Nr. 6) ersezt, welches

mit den Seiten durch einen Schwalbenschwanz und im untern Riegel durch einen Falz

verbunden ist. An der hintern Seite

Fig. 3 dienen

statt derselben zwei Klöze aus Buchenholz (Nr. 7), welche

durch einen Schwalbenschwanz in die Säulen und durch einen Zapfen in das obere

Riegelband eingelassen sind, wodurch sie dieses auf den Säulen befestigen, während

sie selbst den sie durchbohrenden Bolzen (Nr. 11) zur Stüze gereichen und die

Doppel—Scharniere (Nr. 10) in ihrer Lage erhalten. — Unter dem Gerüst

liegen zwei lose Schwellen (Nr. 8) aus dreizölligen

Bohlen, in deren obere Vertiefungen die Ständer gesezt werden. Sie sind nothwendig,

um dem Gerüst bei der starken Erschütterung auch auf losem und unebenem Boden einen

geraden und sicheren Stand zu geben, der nun durch untergestopften Sand oder Steine

leicht erreicht wird. Auf dem Gerüst ruht dann noch der Trichter (Nr. 9), dessen Langseiten mit der vollen Breite des Gerüsts

übereinstimmen, und nur unten für die oberen Riegelbänder ausgeschnitten sind. In

diesen Langseiten sind die beiden kurzen nach Unten verjüngten Seiten des Trichters

dergestalt durch Verzinkung eingelassen, daß der zugespizte Boden zwischen die

Wangen der Laufrinnen fällt und deren Erhebung bei ihrer Bewegung nicht hindert. Bei

dieser Construction bedarf er keiner weitern Befestigung und kann um so leichter ab

und aufgesezt werden. Die Fütterung mit Blech verstärkt denselben und befördert das

rasche Durchgleiten, kann aber auch allenfalls erspart oder auf die zumeist

angegriffenen Kanten beschränkt werden.

II. Das System der Laufrinnen nebst

den Siebgittern ist hinten an dem Gerüst unter dem obern Riegelband

vermittelst der beiden Doppel-Scharniere (Nr. 10) aufgehängt, welche sich um

die Bolzen (Nr. 11) drehen und theils in den Mutterschrauben des obern Riegelholzes

hängen, theils durch die Klöze (Nr. 7) nebst den Ständern gestüzt werden. Nach

Ausziehung der Bolzen und Ablösung der übrigen Befestigungen kann das ganze

Laufrinnen-System hinten herausgenommen werden. Vorn hängt nämlich dieses System in zwei starken 2 Zoll breiten

geschnallten Riemen (Nr. 12), deren jeder unten durch einen mit Leder überzogenen

Krempen (Nr. 13) gezogen ist, dessen Lappen unter dem

Boden der obern Laufrinne angeschroben wird. Oben schlägt er sich über eine starke

Feder von Eschenholz (Nr. 14), welche, wenn sie 2

Zoll breit und am dünnen Ende 1 Zoll dik ist, eine passende Elasticität besizt.

Diese ist bei Nr. 15 durch Schwalbenschwanz und Bolzen mit dem obern Riegelholze

fest Verbunden und wird durch die Strebebänder (Nr. 3) unterstüzt.

III. Das System der Laufrinnen

selbst enthält fünf Paar Wangen aus Brettern von 1 bis

1¼ Zoll Dike und von sehr verschiedener Länge (Nr. 16), welche, wo sie sich

kreuzen, durch halbe Dike so mit einander verbunden sind, daß sie nach außen und

innen ebene Flächen bilden. Das erste und lezte Paar macht bei * einen Winkel von

42°, wodurch jeder gegen die Horizontale einen Winkel von 21° gibt,

der bei dem zweiten Paar noch ein wenig größer ist, weil dieses nach Unten noch

etwas vom ersten divergirt. Zwischen diesen Wangen und mit denselben fest verbunden befinden

sich vier größtentheils prismatische Querklöze (Nr. 17)

zur Stüze der Siebrahmen; doch dient der oberste derselben zugleich zu größerer

Befestigung der Doppel-Scharniere vermittelst einer Mutterschraube und

mehrerer kleinerer Holzschrauben. Von den Böden der

Laufrinnen sind die kürzeren (Nr. 18) durch Querbretter gebildet, welche von Unten

durch Holzpflöke und Holzschrauben in den Wangen befestigt sind. Bedenklich schien

dieses jedoch bei dem langen Boden (Nr. 19), wo die vielen Querfugen ein Hinderniß

für das Herabgleiten der größeren Steine besorgen ließen. Hier liegen daher die in

einander gepflügten drei Bretter theils auf dem von Unten an den Wangen befestigten

Querbrett (Nr. 20), theils auf dem Stoßbalken (Nr. 21), wobei jedoch die beiden

Seitenbretter gleichfalls von Unten an den Wangen befestigt sind.

IV. Zu dem Bewegungssystem

gehört zuerst der eben erwähnte Stoßbalken (Nr. 21),

welcher (Fig.

1) von der Seite und (Fig. 2) von Vorn

abgebildet ist. Seine untere Fläche geht parallel mit der obern Laufrinne, um vom

Stoßrade (Nr. 32) nicht bloß gehoben, sondern

zugleich vorwärts gerissen zu werden. An der Berührungsstelle ist in dem Stoßbalken

ein 4 Zoll breites Stük

Pokholz (Nr. 22) vermittelst eines Schwalbenschwanzes

dergestalt von Hinten eingetrieben, daß es reichlich ½ Zoll. unter dem

Stoßbalken hervorragt und vorn mit demselben in gleicher Fläche liegt. Da nun die

Ketten (Nr. 23), welche durch die Klammerlappen (Nr.

24) an den Vordersäulen, und vermittelst eines spiralförmigen Hakens mit breiten

Lappen an den Wangen und dem Boden der obern Laufrinne so befestigt sind, das

Vor- und Zurükschlagen nur bis zu einem gewissen beliebigen Punkte

verstatten, so entstehen, außer dem Heben und Fallen, durch die gehemmte Bewegung

jener Art auch noch diejenigen Stöße, durch welche die Baumann'sche Maschine wirkt. Zugleich verhindern diese Ketten, daß die

Laufrinne auch bei einigem seitlichen Schwanken das Gerüst nie berühren kann, und

erlauben, wenn sie vom Haken genommen werden, das Aushängen des ganzen

Laufrinnen-Systems beim Transport.

V. Dann kommen hier vorzüglich die

beiden Lager der Stoßwelle in Betracht, welche an den Vordersäulen

angebracht, in Fig.

1 von der Seite, in Fig. 2 von Vorn, und Fig. 8 beide

besonders im vierten Theil der wirklichen Größe abgebildet sind. Sie bedürfen

nämlich einer besonders sorgfältigen Construction, theils zur Festigkeit, theils zur

leichten Bewegung, theils zur Dauerhaftigkeit, theils endlich zur Möglichkeit, den

ganzen Stoßapparat für den Transport auszuheben. Jedes derselben besteht aus zwei

Stüken Buchenholz von 2

Zoll Dike, zwischen welchen das Metalllager festgeschroben ist, aber beide weichen

in der übrigen Construction bedeutend von einander ab.

Da nämlich in dem linken Lager (Nr. 25) der Zapfen der

Stoßwelle bloß eingestekt zu werden braucht, so ist das Metalllager aus einem Stüke,

und würde ins Holzlager bloß von der innern Seite eingelassen werden dürfen (denn

die äußere ist geschlossen, um Sand und Staub abzuhalten), wenn es nicht mit zwei

Holzschrauben befestigt werden müßte. Um aber dieses möglich zu machen, mußte es aus

zwei Stüken bestehen, welche, nachdem das in dem untern eingelassene Metalllager (Nr. 26) an demselben festgeschroben war,

beide zusammen in eine 1 Zoll tiefe Versenkung der Vordersäule eingetrieben und an

derselben durch lange Holzschrauben befestigt, dann aber auch vorn durch das

aufgeschrobene Blech (Nr. 27) eng verbunden wurden.

Damit aber das Lager rechts (Nr. 28) geöffnet werden

könne, mußte das Metalllager hier in zwei abgesonderten Stüken gegossen werden, von

denen das untere durch eine kleine Schraube an dem untern Theil des Holzlagers,

durch die andere größere aber (Nr. 29) vermittelst des senkrechten Lappens des

untern Metalllagers sowohl an dem eingesenkten Stük des untern Holzlagers, als an

der Vordersäule selbst befestigt ward, während die Hauptverbindung mit dieser durch

die große Mutterschraube (Nr. 30) geschah. Das obere Stük des Metalllagers ist auch

hier, wie an der linken Seite, an seinem höchsten Theile durchbohrt, damit

vermittelst der kleinen konischen Röhren (Nr. 3l) beide Lager geöhlt werden können,

ohne die Stoßwelle herauszunehmen, während das Abfließen des Oehls theils durch die

zakige Form des Theilungsschnitts, theils durch die zu beiden Seiten des

Metalllagers hervorragenden Erhöhungen der Stoßwelle verhindert wird, welche

zugleich das Seitwärtsweichen der Stoßwelle verhüten. Zwei kleine Holzschrauben

halten diesen Theil des Metalls an der obern Hälfte des Holzlagers, welche oben

durch einen Riegel und vorn durch eine in der Mitte mit einem Scharnier versehene

Blechplatte festgehalten wird.

VI. Die Stoßwelle selbst, von

rautenförmiger Durchschnittsfläche, hat in der Mitte eine solche Dike, daß die

Oeffnung des von der linken Seite aufgeschobenen Stoßrades (Nr. 32) darauf festgetrieben werden kann. Dieses Stoßrad hat

einen Radius von 5 Zoll, 2 Zoll Breite und ½ Zoll Dike; auch ist es so

gebogen, daß das Heben und Fortstoßen möglichst erleichtert werde. Um das Pokholz (Nr. 22) zu schonen, müssen die Berührungsflächen

polirt und die Kanten abgerundet seyn. Daß auch die Stoßwelle in den Lagerstellen

genau abgedreht und

polirt seyn müsse, versteht sich. — Auf die Stoßwelle wird dann noch das Schwungrad (Nr. 33) von 4′ 4″ Durchmesser

aufgesezt, dessen buchene Mittelscheibe (Nr. 34, a) durch den Keil (Nr. 34,

b) gegen die eiserne Scheibe der Stoßwelle gepreßt

wird. In der Mittelscheibe sind vier Speichen befestigt,

welche an ihren Enden vier Klöze (Nr. 36) tragen, auf

welchen ein Reif von Eschenholz (Nr. 37) 2 Zoll breit und

⅜ Zoll dik befestigt ist. An diesem sind, gerade einander gegenüber, zwei bleierne Blöke (Nr. 38), jeder von circa 12 Pfd. Gewicht, angenietet, auch ist an einer der Speichen eine

kurze Kurbelstange (Nr. 39) befestigt, welche vermittelst

der Stange (Nr. 40) umgedreht wird.

VII. Bei den drei Siebgittern

(Nr. 41, 42, 43) sind die Rahmen von Buchenholz und von

völlig gleicher Größe, damit man sie für andere Zweke versezen und mit andern

vertauschen kann. Jedes hat im Lichten eine Oeffnung von 2 Fuß im Quadrat, und die

Rahmenleisten eine Breite von 2 Zoll bei einer Dike von 1 Zoll. Doch sind sie an den

Wangenseiten durch eine später aufgesezte, von Unten angeschrobene, abgeschrägte Leiste von 1 bis 1½ Zoll Höhe (Nr. 44, Fig. 4 und 2) verstärkt,

welche zugleich dazu dient, die sämmtliche aufgeworfene Masse vom Rahmen ab auf die

Sieblöcher zu leiten. Das Gitter selbst ist bei der

ausgeführten Maschine zur Ersparung des Arbeitslohns aus Rundeisen und grobem

Eisendraht gefertigt, deren Dike resp. ⅜, ¼ und ⅛ Zoll beträgt.

Doch hat die runde Form Nachtheile für das Klarhalten der Siebe, weil Steine von

unregelmäßiger Form sich in die keilförmigen Löcher leicht einklemmen. Daher möchte

ich rathen, die obern Langstäbe (Nr. 45) vierekig, mit

etwas nach Unten abgeschrägten Seitenflächen, die Querstäbe (Nr. 46) aber aus dreiekigen Prismen machen zu lassen. Jene

sind, wie aus Fig.

4 zu sehen, von Oben in den Rahmen eingelassen und angeschroben, diese

hingegen, in einem besondern dünnen eisernen Rahmen genietet, von Unten in den

Rahmen geschoben und an demselben mit Holzschrauben befestigt. Dennoch wird bei der

oft wunderlichen Form der Kiesel nicht alles Einklemmen zu vermeiden seyn. Daher

habe ich es nöthig gefunden, den dirigirenden Arbeiter mit der Klarhaltung der

Siebe, der Beaufsichtigung der Rollkästen, dem Commando zu ihrer Abführung, und mit

der Aufzeichnung des Maaßes zu beauftragen. Das erste ist bisher durch einen bloßen

Stab geschehen, doch wird es bequemer und wirksamer durch den Fig. 6 abgebildeten

Siebkamm geschehen können, und es wundert mich, bei den Maschinen der HHrn. Augustin und Baumann dafür

keinen Arbeiter angestellt zu finden, da bei der geringeren Bewegung derselben das

Bedürfniß noch dringender scheint. Das unterste Sieb, dessen Langstäbe kaum ½

Zoll Oeffnung lassen, ist ohne Querstäbe geblieben, weil es sich auch ohne diese

leicht verstopft; bei den obern Gittern können leztere jedoch nicht gut entbehrt

werden, weil sich sonst platte Steine von bedeutender Größe hindurcharbeiten können.

— Alle Siebe werden von Oben eingelegt und bedürfen, wenn sie gut passen,

keiner weitern Befestigung.

VIII. Bei der Construction der vier Rollkästen (Nr. 47) zog ich den Rädern die Walzen vor, theils weil jene kostbarer geworden wären, theils weil das,

was bei denselben an der Höhe der Kästen gewonnen werden kann, an der Breite

derselben wieder eingebüßt wird; auch zeigt der Erfolg, daß sie, gut gemacht, auf

Holzunterlage eine sehr leichte Bewegung geben. Die Walzen aus Buchenholz können bei

den beiden höheren Kästen einen Durchmesser von 4, bei den niedrigeren jedoch nur

von 3 Zoll erhalten, wenn jeder ungefähr 5 Kubikfuß fassen soll. Bei dem niedrigsten

wird jedoch bei solcher Dike die Länge zu groß, daher ich demselben zwei Paar

gegeben habe. Bei dieser geringen Dike war es aber um so nöthiger, den Zapfen und

Lagern große Sorgfalt zu widmen, und für eine ebene Unterlage zu sorgen. Leztere

erfordert bei den beiden schmaleren nur ein einfaches Brett, bei dem dritten ein

doppeltes, bei dem breitesten ein dreifach verbundenes. Der Querschnitt ist in Fig. 1, die

Seitenansicht in Fig. 5 dargestellt. Leztere zeigt zugleich einen der vorn angebrachten

Haken, durch welchen der bis zum Kiesmaaß gerollte Kasten auf den Rand desselben

gehängt und dann in dasselbe übergestürzt wird. Auch sieht man in der nämlichen Fig. 5 zwischen

den Walzenlagern das Querbrett (Nr. 49) zur Unterstüzung des Kastenbodens und bei

Nr. 50 die beiden Walzenlager der einen Seite mit dem sichtbaren kleinen Theile der

Walze. Das Nämliche zeigt Fig. 7, A im vierten Theil der wirklichen Größe und daselbst Nr.

51 die Seite des Metalllagers mit seiner Befestigung, Nr. 52 den Zapfen, Nr. 53 das

Brettchen, welches an der einen Seite durch ein angenageltes Leder und an der andern

durch eine Haspe gehalten wird, um die Verunreinigung des Lagers und beim Aufheben

das Ausfallen der Walze zu verhüten. Fig. 7, B stellt dieses nämliche Lager von Unten nach

weggenommenen Brettchen dar, wobei die Befestigung des Zapfens an der Walze, nämlich

durch eine an dessen ringförmige Erhöhung (Nr. 56) angeschweißte Blechscheibe (Nr.

54), durch punktirte Linien angedeutet ist. Endlich ist Fig. 7, C auch jene ins Hirnholz der Walze eingelassene

Blechscheibe mit ihren vier Schrauben, nebst dem Durchschnitt der ringförmigen

Erhöhung und des Zapfens sichtbar. Daß, nachdem die beiden Zapfen mit der Walze

verbunden sind, alle drei Theile mit einander sorgfältig abgedreht werden müssen,

um eine ebene

Bewegung zu sichern, bedarf kaum einer Erwähnung. Als Zapfenschmiere ist Oehl hier

natürlich nicht anwendbar, daher eine Composition aus Talg, Schmalz und

feingeriebenem geschlämmtem Graphit zu empfehlen.

Zusaz. Wird die eben beschriebene Maschine in Kiesgruben gebraucht (welche man hier bisher nicht

angewendet hat, weil der 15 Meilen lange Strand der Insel hinreichenden Meerkies

darbot), und werden jene für große Quantitäten ausgebeutet: so würde es unstreitig

sehr vortheilhaft seyn, am Rande derselben die Lagerstätten des Kieses in solcher

Höhe anzulegen, daß die Transportwagen unter denselben halten und der Kies bloß in

dieselben herabgeschoben werben könnte. Denn die Rollkästen können mittelst

transportabler Holzbahnen sehr leicht und ohne erheblichen Zeitverlust unmittelbar

auf dieselben gebracht werden, so daß es bloß des einmaligen Aufschaufelns auf den

Trichter bedürfte, um das Material bis an seinen Bestimmungsort an der Straße zu

bringen. Die Kosten der ersten Einrichtung würden durch große Ersparungen an

Arbeitslohn sehr schnell vergütet werden.

Augustenburg, im Junius 1843.

Tafeln