| Titel: | Verfahren zur Reinigung des Steinkohlengases, worauf sich Frederick Theodore Philippi, Kattundruker zu Belfield Hall, in der Grafschaft Lancaster, am 21. Jul. 1842 in Folge einer Mittheilung ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. L., S. 193 |

| Download: | XML |

L.

Verfahren zur Reinigung des Steinkohlengases,

worauf sich Frederick Theodore

Philippi, Kattundruker zu Belfield Hall, in der Grafschaft Lancaster, am

21. Jul. 1842 in Folge einer

MittheilungDiese Mittheilung ist ohne Zweifel von Hrn. Mallet, auf dessen Abhandlung

uͤber die Reinigung des Steinkohlengases im polytechnischen Journal Bd. LXXXVI S. 38 wir verweisen.A. d. R. ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jun. 1843, S.

364.

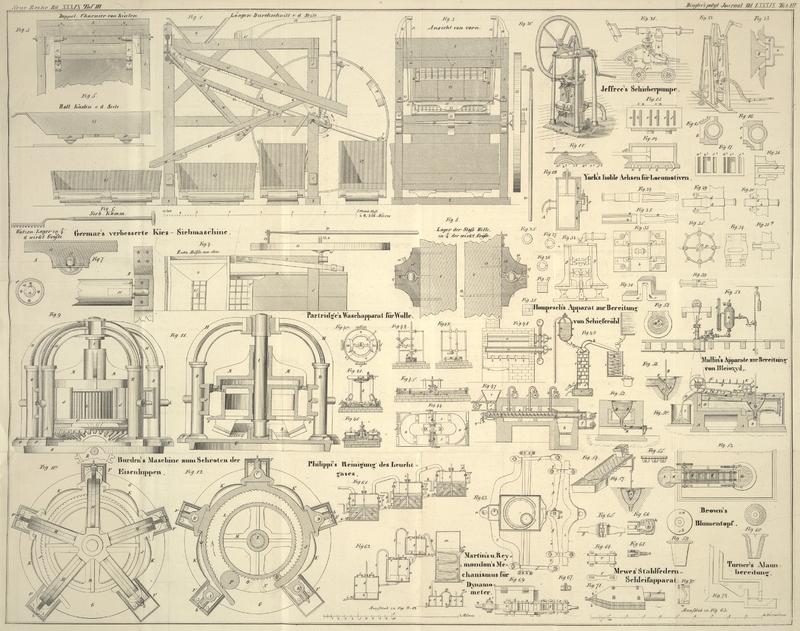

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Philippi's Verfahren zur Reinigung des

Steinkohlengases.

Hauptgegenstand dieser Erfindung ist die Reinigung des Steinkohlengases durch

Entfernung aller mit demselben verbundenen ammoniakalischen Substanzen mittelst

Zersezung durch doppelte Wahlverwandtschaft und gleichzeitige Abscheidung alles

Naphthalins, welches den Geruch desselben so unangenehm macht. Das Ammoniak befindet

sich im Steinkohlengas in Verbindung mit Schwefelwasserstoff, Kohlensäure,

schwefliger Säure, Blausäure, Schwefelblausäure etc. etc.; wird nun das Gas der

Einwirkung einer Metallsalzlösung, z. B. eines Mangan-, Eisen-,

Zink-, Kupfer-, Bleisalzes u. s. w. ausgesezt, so findet eine doppelte

Zersezung statt; es bildet sich ein Schwefelmetall oder ein kohlensaures,

schwefligsaures Salz etc., welches niederfällt, während das Ammoniak aufgelöst

bleibt. Schwefelsaures Mangan ist das geeignetste Metallsalz wegen seiner

Wohlfeilheit. Die Lösung darf nicht sauer seyn, weil sonst die

schwefelwasserstoffsauren, kohlensauren und schwefligsauren Salze etc. zersezt und

die Säuren frei würden;

sie wird deßhalb mit dem condensirten ammoniakalischen Wasser der Gaswerke

neutralisirt und muß auf diese Weise 20° B. erhalten. Um die Reinigung des

Gases auf diese Art zu bewerkstelligen, läßt man es durch die in geeigneten

Behältern befindlichen Lösungen streichen. Dieselben befinden sich in einem aus drei

Cisternen bestehenden Apparate; von diesen Cisternen steht eine höher als die

andere. Sie sind cylindrisch und von Schmiede- oder Gußeisen; ihre Dekel

müssen so hoch über dem Niveau der Flüssigkeit seyn, daß das beim Durchgang des

Gases hervorgebrachte Wallen derselben sie nicht erreicht; sie müssen leicht zu

entfernen und die Fugen mittelst Wasser abgesperrt seyn.

Die Gaszuführungs- und Ablaßröhren werden seitlich angebracht und die

Bemerkung hinsichtlich des Abstandes der Dekel ist auch auf die Ablaßröhren

anwendbar, welche vom Niederschlag verstopft werden könnten. Man kann, wenn man

will, die Dekel auch fest machen und sie behufs des Nachsehens und Reinigens der

Cisterne mit einem Mannsloche versehen. Die Gaszuführungsröhre reicht wenigstens 2

Zoll tief unter die Oberfläche der Flüssigkeit; das Gas wird auf seinem Wege, um die

Berührungsflächen zu vermehren, mittelst durchlöcherter Metallplatten oder

dergleichen zertheilt. In jeder Cisterne befindet sich ein Rührer, der so construirt

ist, daß er den ganzen Niederschlag, vorzüglich aber denjenigen auf dem Boden und an

den Seiten des Apparats in Bewegung sezt, wenn die Cisterne ausgeleert werden soll.

Die Röhren und Hähne zum Ausleeren müssen weit seyn und abgenommen werden können. In

jeder Cisterne ist eine Sicherheitsröhre angebracht, um wenn das Niveau der

Flüssigkeit aus irgend einem Grunde stiege, einen vermehrten Druk zu verhindern;

diese Sicherheits- oder Ausfließröhre führt die Flüssigkeit in die tiefer

stehende Cisterne. Man läßt das Gas so lange durch die Cisternen streichen, bis die

Flüssigkeit in der erstern, statt durch ein schwefelwasserstoffsaures Salz gefällt

zu werden, einen Ammoniak-Ueberschuß enthält, wie die ammoniakalischen oder

condensirten Wasser. Um diesen Sättigungsgrad zu ermitteln, wird etwas von der

Flüssigkeit durch einen kleinen Hahn abgelassen. Wenn die Flüssigkeit der ersten

Cisterne gesättigt ist, wird sie abgelassen, die zweite in die erste, die dritte in

die zweite übergeleert, und in die dritte eine frische Portion Manganauflösung

gebracht. Die Cisternen werden durch Röhren miteinander verbunden, welche so

construirt sind, daß sie gereinigt werden können. Die Flüssigkeit aus der ersten

Cisterne kömmt in ein Gefäß, worin man den Niederschlag sich absezen läßt; der

flüssige Theil wird abgezogen, mit etwas Schwefelsäure oder Salzsäure versezt und

dann zum Krystallisiren

abgedampft. — Das Naphthalin, welches sich bei der Destillation der

Steinkohle entwikelt, ist an und für sich flüchtig und wird es noch mehr in

Gegenwart des Ammoniaks; es besteht eine Art Verwandtschaft zwischen ihm und dem

Ammoniak, welche durch die Absorption des lezteren aufgehoben wird; das Naphthalin

schwimmt dann auf der Flüssigkeit oder vermengt sich mit dem Niederschlag. Bei

Anwendung dieses Verfahrens zum Reinigen des Gases muß dasselbe zuvor immer

abgekühlt werden, wobei ein großer Theil des Theers und ammoniakalischen Wassers

verdichtet wird.

Fig. 61 zeigt

den Gasreinigungs-Apparat im senkrechten Durchschnitt. a, a, a sind cylindrische Waschcisternen; b, b,

b die das Gas jeder Cisterne zuführenden Röhren; t,

t, t Rührvorrichtungen mit Armen c, c, c. Die

Achsen dieser Rührer gehen am Dekel der Cisterne durch Stopfbüchsen; d, d, d sind Auslaß- oder Ueberfließröhren, mit

Schiebern und Stopfbüchsen versehen, durch welche sie, ohne daß Gas verloren geht

oder die Operation unterbrochen wird, gereinigt werden können; e, e, e Röhren mit Trichtern, welche die von den

Ueberfließröhren (oder von der den Apparat speisenden Pumpe) herkommende Flüssigkeit

aufnehmen; r, r, r Hähne in den Röhren k, k, k zum Ablassen der Flüssigkeit; s ist eine Röhre, durch welche das Gas abgelassen wird;

k, k, k sind Röhren, durch welche eine Cisterne in

die andere umgeleert wird.

Das ammoniakalische Wasser kann aber auch mit Vortheil zur Darstellung von

Aezammoniak oder reinen Ammoniaksalzen auf folgende Weise verwendet werden. Man

behandelt es in einem gewöhnlichen mit Dampf oder auf andere Weise erhizten

Destillirapparat mit Kalk; das entwikelte Ammoniak geht durch eine Verbindungsröhre

in einen zweiten, dem ersten ähnlichen Kessel über. Die Condensation des

Ammoniakdampfs erwärmt den zweiten Kessel, in welchem sich ebenfalls Kalk und

ammoniakalisches Wasser befinden, hinreichend. Die aus dem zweiten Kessel sich

entwikelnden Dämpfe gehen in ein Gefäß von gehöriger Größe oder einen dritten Kessel

über, in welchem sich eine Kalklösung befindet, welche die noch übrige, in den ersten beiden Kesseln nicht absorbirte Säure bindet.

Nach dem dritten Kessel folgt ein bleiernes Schlangenrohr, in welchem die Dämpfe

circuliren. Dieses Rohr ist mit kaltem ammoniakalischem Wasser umgeben und reicht in

ein Bleigefäß hinab, in welchem eine anfänglich sehr concentrirte, in Folge der

Destillation aber immer schwächer werdende Aezammoniaklösung sich sammelt. Da aber

ein Theil des Ammoniaks immer noch im Gaszustande ist, so wird das Bleigefäß noch

mit zwei andern Gefäßen verbunden, welche alle zusammen eine Art Woulf'schen Apparats

bilden. Das so erhaltene Aezammoniak ist für den Handel hinlänglich rein.

In Betreff des erwähnten Destillirapparats muß erinnert werden, daß man die

Flüssigkeit vom zweiten Kessel in den ersten überzieht, wenn seine Flüssigkeit ihr

Ammoniak verloren hat, d. h. die das Schlangenrohr umgebende warme Flüssigkeit,

welche der zweite Kessel aufnimmt, ausgetrieben wurde von der kalten Flüssigkeit,

welche am Boden der Kühlvorrichtung eintritt.

Fig. 62 ist

ein senkrechter Durchschnitt des Apparats zum Destilliren ammoniakalischer

Flüssigkeiten; a, a, a sind Kessel von Eisenblech mit

flachen Böden; der erste derselben steht über einem Ofen, oder wird mittelst Dampf

geheizt; der zweite Kessel a wird durch die übrige

Flamme und den Rauch geheizt; b, b, b sind Rührvorrichtungen, die mit Rechen

versehen werden können, welche den Kalk immer aufrühren und das Absezen desselben

verhindern. c, c, c die Mannslöcher; d, d, d die durch Stopfbüchsen

gehenden Stangen oder Achsen der Rührvorrichtungen; e,

e, e angeschraubte

Dekel, durch welche der Kalk in die Kessel gebracht wird; l, l, l bleierne

Röhren, welche die Dämpfe von den untern in die obern Kessel leiten; i, i, i Röhren zum Ausleeren der Kessel; sie sind mit Zapfen oder Klappen

versehen. k ein Schlangenrohr in der luftdicht

verschlossenen Kühlvorrichtung z, z. m das Reservoir für die ammoniakalischen

Flüssigkeiten, von welchem sie durch den Hahn n und den

Trichter sammtder Röhre p auf den Boden der

Kühlvorrichtung geleitet werden; h eine Röhre mit Hahn,

welche die heiße Flüssigkeit in den Kessel a leitet; o ein bleiernes Gefäß mit einem Hahn v, welcher etwas über dem Boden und der unteren Oeffnung

der Sicherheitsröhre r angebracht ist; dieses Gefäß, in

welchem sich das condensirte Ammoniak sammelt, steht mittelst der Röhren w in Verbindung mit den Gefäßen o, o; dieselben bilden mit einander einen

Woulf'schen Apparat, in welchem das sich entwikelnde Ammoniak sich auflöst; x ist ein Hahn, um die in der Kühlvorrichtung enthaltene

Flüssigkeit ablassen zu können.

Am Dekel des luftdicht verschlossenen Kühlgefäßes z, z muß eine Röhre angebracht seyn, welche in ein Gefäß

mit verdünnter Säure ausmündet, um das Ammoniakgas zu absorbiren, welches sich beim

Erwärmen der das Schlangenrohr umgebenden ammoniakalischen Flüssigkeiten

entwikelt.

Tafeln