| Titel: | Neue Maschine zum Spannen und Troknen der Tücher. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXVI., S. 262 |

| Download: | XML |

LXVI.

Neue Maschine zum Spannen und Troknen der

Tuͤcher.

Aus dem Gewerbeblatt fuͤr das Koͤnigreich

Hannover. 5tes Heft 1843, S. 111.

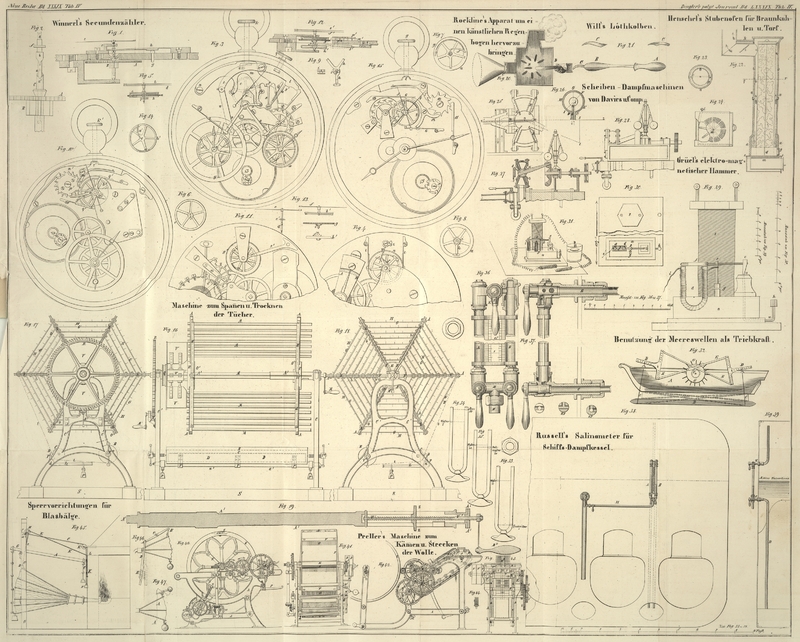

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Maschine zum Spannen und Troknen der Tücher.

Bei der Fabrication des gewöhnlichen Wolltuches wird dasselbe bekanntlich sowohl wenn

es nach der Walke fertig ausgewaschen ist, als auch nach dem Rauhen, auf dem

Spannrahmen, Trokenrahmen, in lothrechter Ebene zum Troknen aufgespannt, und dabei

zu gleichmäßiger, bestimmter Länge und Breite ausgedehnt. Die bisher gebräuchlichen

hölzernen, seltener eisernen Spannrahmen führen indeß mehrfache Unzwekmäßigkeiten

und Unbequemlichkeiten mit sich, die hauptsächlich in Folgendem bestehen:

1) Erfordern sie einen Raum von beträchtlicher Länge, indem die Länge des Rahmens

wenigstens der des Tuches gleichkommen muß, die zuweilen 100 Fuß und mehr

beträgt.

2) Die Längenspannung muß durch Zug an einem Ende bewirkt werden, weil das andere

beim Einrahmen gleich befestigt wird, wodurch begreiflicherweise eine ungleiche

Ausdehnung, wohl auch ein Beeinträchtigen der gleichmäßigen Dike und Festigkeit des

Tuches erzeugt wird.

3) Die Spannung der Breite nach wird nicht minder auf eine ungleichförmige Weise

bewirkt, wozu noch kommt, daß diese Arbeit sehr oft Stöße veranlaßt und nur zu oft

das Tuch der Breite nach zerreißt.

4) Erfordern alle die hiebei nothwendigen Operationen viel Arbeitspersonal.

5) Befinden sich die Spannrahmen im Freien, so machen die Witterungsverhältnisse zuweilen

nicht nur ein öfteres Ein- und Abrahmen des Tuches nothwendig, sondern es ist

dasselbe auch plözlichen Windstößen etc. ausgesezt.

6) Will man die Rahmen in besonderen Gebäuden, Trokenstuben, Trokenböden etc.

aufstellen, so erzeugt nicht nur die Herstellung derselben, sondern auch das dabei

nöthige Feuermaterial, sehr erhebliche Unkosten.

Alle diese Uebelstände werden durch eine Maschine beseitigt, die von den HHrn. Lacambre und Persac in Belgien

erfunden, bereits mehrfach ausgeführt, mit Nuzen verwendet wird, und wovon wir

Beschreibung und Abbildung dem Bulletin du Musée de

l'Industrie entlehnen.

Auf Tafel IV zeigt Fig. 16 die

Vorderansicht, Fig.

17 und 18 die Endansichten und Fig. 19 die eigenthümlich

gestaltete Welle der Maschine. Die vorzüglichsten Theile der Maschine sind:

1) Zwei Systeme radspeichenförmiger Gerippe A, A, E, E zur Aufnahme gerader Stäbe entsprechend gestaltet, welche lezteren so

gestaltet sind, daß sie gleichsam die mittleren Tangenten einer Spirallinie bilden

und die zur Befestigung des Tuches der Breite nach dienen.

2) Eine Walze B, auf welcher das zu troknende Tuch

aufgerollt wird.

3) Eine zweite Walze C und eine leztere tangirende Bürste

D.

4) Ein Windrad V zum schnellen Troknen des Tuches.

Die Gerippe (1) bestehen aus einer kleinen gußeisernen Scheibe E, E, in welcher schmiedeiserne Arme (Speichen

F, F) befestigt sind. Vom Umfange der Scheibe E an sind die Arme (gabelförmig) getheilt oder bilden

zwei parallel laufende Stangen, um zwischen sich die schmiedeisernen Stäbe G, G aufzunehmen, die mit

Stiften oder Spizen versehen sind, an welchen die Sahlleiste (Egge, Sahlband) des

Tuches befestigt wird. Die Stäbe G, G sind an den Speichen F,

F mittelst Schrauben b,

b befestigt, ferner dienen Klözchen X, X die Armstangen gehörig

von einander entfernt zu halten und zugleich als Träger für Horizontalstäbe M, M, die zur Unterstüzung

des Tuches bestimmt sind, wenn solches der Länge nach gespannt wird. Diese ebenfalls

aus Schmiedeisen gefertigten Stäbe (M, M) werden zwischen den Speichen F, F, welche dem Windrad V nahe stehen, völlig festgehalten, während sie zwischen

den gegenüberliegenden Speichen lose hindurchgehen.

Um Tuch von jeder beliebigen Breite auf die Maschine bringen zu können, ist die

Scheibe E nächst dem Windrad unverrükbar auf der Welle

A′, A′

befestigt, die zweite aber (rechts von Fig. 16) so aufgestekt,

daß sie sich zwar mit der Welle A′ gleichzeitig

drehen, jedoch auf

dieser in der Längenrichtung beliebig verschoben und respective festgestellt werden

kann. Die größere hölzerne Walze B, auf welche das aus

der Wäsche etc. kommende Tuch gerollt wird, läuft zwischen den Spizen zweier

Schrauben V″, V″, wodurch ihr nicht nur das Umdrehen erleichtert wird, sondern sie

auch leicht aufgebracht und weggenommen werden kann.

Die kleinere Walze C ist mit grobem Tuch überzogen, an

ihr geht das Tuch (wie in der Zeichnung durch die punktirten Linien angegeben)

tangential vorbei, dabei wird es von der Bürste D

gebürstet und gleichzeitig, indem leztere wie eine Bremse wirksam gemacht ist, der

Länge nach gespannt. Bürste und Walze (C) haben

natürlich eine Länge, die der größtmöglichen Breite vorkommender Tuchsorten

entsprechend ist. Die Bürste ist übrigens mittelst Armen P′, P′ an der Welle a′, a′

befestigt, außerdem befinden sich an der Welle zwei Hebel L,

L, die vermöge aufgehangener Gewichte p, p die Bürste in der erforderlichen Stärke gegen die

Walze C pressen und wodurch eine Regulirung der

Längenspannung des Tuches möglich wird.

Das Windrad V, V, Fig. 16,

besteht aus vier ebenen Flügeln, deren Arme auf einer gußeisernen Hülse T sizen, mittelst welcher sich dasselbe frei um die

Welle A′, A′

drehen kann; zur Bewegung des Windrades dient übrigens eine besondere Riemen-

oder Schnurscheibe Q, die mit der Hülse T aus einem Stüke gegossen ist. Wie bereits bemerkt,

dient dieß Windrad allein zum Troknen des Tuches, und zwar auf nachbenannte

Weise.

Die unmittelbar neben dem Windrade befindliche (linke) speichenförmige Scheibe ist

nahe dem Centrum offen, während die gegenüberliegende (rechte) völlig geschlossen

ist. Es wirkt nun das Windrad als Sauger und veranlaßt, daß die äußere Luft zwischen

O′, O′

eintritt, nach und nach bei allen Conturen des Tuches vorbeigeht und durch die Mitte

der linken Scheibe entweicht. Die Welle A′, A′ der Maschine ist Fig. 19 im Durchschnitt

und im vergrößerten Maaßstabe gezeichnet. Der hohle Theil derselben nimmt eine

Schraube V′ auf, der bloß eine Drehbewegung

gestattet ist, während die Mutter Z derselben nur eine

Längenbewegung anzunehmen vermag, und zu welchem Ende die Welle mit einem

Längenschlize versehen ist, durch welchen die äußern Partien der Mutter

hindurchtreten. Mit dem aus der Welle hervorragenden Theile der Mutter ist aber die

Scheibe E des rechten, wie bereits früher bemerkt, auf

der Welle A′, A′ los sizenden speichenförmigen Gerippes fest vereinigt und man

erkennt daher leicht, wie durch Umdrehung der Kurbel M″ nach der einen oder andern Seite die Scheiben A, E der jedesmaligen Tuchbreite entsprechend

einander näher oder entfernter gestellt werden können.

Alle sonstigen Theile der Maschine bedürfen jedenfalls keiner besondern Beschreibung.

So das Räderwerk R, R′, um mittelst der Kurbel M die Maschine

in Gang zu sezen und die nothwendige Zahl von Umdrehungen zu bewirken, das Gestell

C′, C′ und

das Holzschwellenwerk S, S

zur gehörigen Befestigung des Ganzen am Boden.

Der Gang der Arbeit ist folgender.

Das freie Ende des auf B gerollten Tuches wird zwischen

die Walzen C und die Bürste D geführt und an einem mit Stiften besezten Horizontalstab M befestigt, welcher nahe der Scheibe E am Anfange O′, O′ der Spiraltangenten angebracht wird. Durch

gehörige Stellung der Gewichte p gibt man der Bürste die

erwünschte Pressung; hierauf versezt ein Arbeiter mittelst der Kurbel M′ und des Räderwerkes R, R′ das ganze Rahmenwerk in eine sehr

langsame Umdrehung, während ein zweiter Arbeiter das Tuch mit dessen Egge oder

Sahlleiste an den zu beiden Seiten befindlichen Stiften H, H befestigt. (Die entfernter von der Achse

liegenden Spiraltangenten G, G und Horizontalstäbe M, M hindern diese Operation nicht, da sich erstere nur an

beiden Enden der Maschine vorfinden, leztere entfernt genug stehen, um das Tuch und

die Arme des Arbeiters hindurch zu lassen.) Mit dieser Arbeit wird so lange

fortgefahren, bis das ganze Stük Tuch eingerahmt und zugleich der Längenrichtung

nach gespannt ist. Hierauf bewirkt man die Breitenspannung durch Umdrehung der

Schraube V′ (Fig. 19) mittelst der

Kurbel M″, wodurch, wie oben beschrieben, die

Scheibe E rechts (Fig. 16) und mit ihr das

ganze System von Stäben, die in lothrechter Ebene liegen, auf der Welle A′, A′

fortgerükt und somit auf eine einfache Weise, ohne irgend Stöße, das Tuch der Breite

nach gleichförmig ausgedehnt wird.

Nach verrichteter Spannung des Tuches schreitet man zum Troknen desselben, indem man

das Windrad mit einer Geschwindigkeit von 600 bis 800 Umdrehungen per Minute in Bewegung sezt, wodurch dieser Proceß

sicher und schnell selbst ohne heiße Luft verrichtet wird. In der Regel wird auf

diese Weise ein Stük Tuch in der Zeit von zwei Stunden völlig getroknet.

Das Abrahmen nach dem Troknen verrichtet der Arbeiter sehr einfach durch Ziehen an

dem freien Ende des Tuches und dessen gleichzeitiges Abheben von den Stiften H, H.

Aus diesem Allem wird man aber die vorher gerühmte Zwekmäßigkeit der ganzen Maschine

leicht erkennen, und wir dürfen daher den Wunsch aussprechen, daß sie auch in

Deutschland recht bald Anwendung finden möchte.

R.

Tafeln