| Titel: | Sperrvorrichtungen für Blasbälge. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXVII., S. 265 |

| Download: | XML |

LXVII.

Sperrvorrichtungen fuͤr

Blasbaͤlge.

Aus dem Gewerbeblatt fuͤr das Koͤnigreich

Hannover, 1843, S. 42.

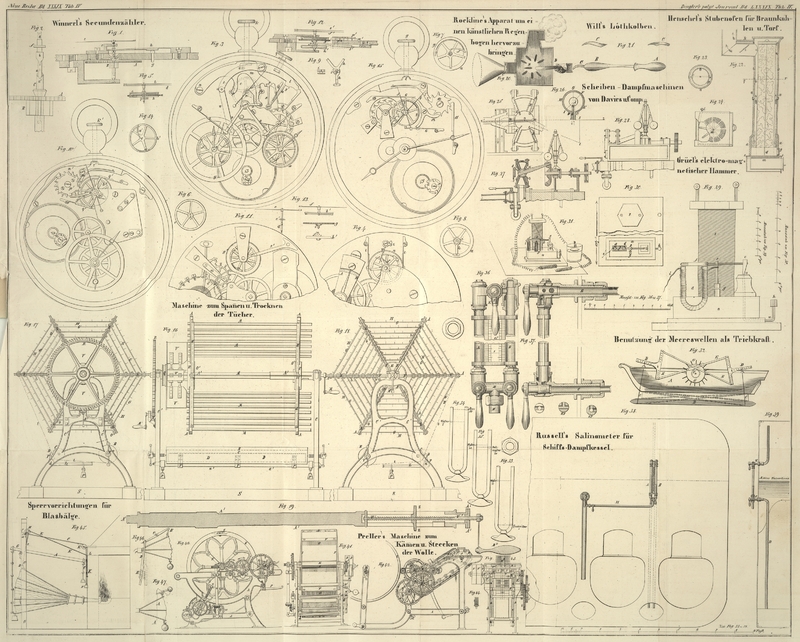

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Sperrvorrichtungen für Blasbälge.

Eine sich bei allen Schmiedefeuern mehr oder weniger wiederholende Erscheinung ist

bekanntlich die, daß, wenn das Eisen aus dem Feuer genommen wird und der Balg

aufgeblasen ist, dieser während der Zeit des Schmiedens von selbst niedergeht und

sich ausbläst. Hiedurch werden aber nicht nur Kohlen völlig nuzlos verbrannt,

sondern der Balg legt sich auch so in Falten, daß an den Kanten derselben ein Bruch

des Leders außerordentlich beschleunigt wird.

Diese Uebelstände beseitigt man aber durch Vorrichtungen, die das Aufhängen oder

Sperren des aufgeblasenen Balges veranlassen und das gedachte Selbstausblasen

verhindern.

Fig. 45 zeigt

eine solche Anordnung, welche von dem Schmiedmeister Gießemann in Linden vor Hannover, bei der Einrichtung der Schmiedefeuer in

den interimistischen Bahnhof-Werkstätten der

Hannover-Braunschweiger-Eisenbahn hieselbst angegeben wurde. Dabei ist

A der gewöhnliche Zughebel des Balges, B eine hölzerne Welle, über welche eine Schnur C mehrmals geschlungen, deren eines Ende bei D an den Oberdekel des Balges befestigt, das andere aber

über eine feste Rolle E geführt und mit einem Gewichte

F belastet ist. Auf genannter Welle, nahe dem

Ständer G, ist ferner ein Sperrrad H befestigt, mit welchem ein Sperrkegel I in Eingriff gebracht werden kann. Zu lezterm Zwek ist

an dem Sperrkegel eine besondere Schnur K gebunden, und

diese über die Welle B hinweg, bei L durch eine Oese und nach dem Standorte des Arbeiters

hingeführt. Ein Stift X verhindert das völlige

Zurükfallen des Sperrkegels.

Die Wirksamkeit dieser Anordnung bedarf jedenfalls keiner großen Auseinandersezung.

Ist nämlich der Balg aufgeblasen und will sich der Arbeiter mit dem Eisen vom Feuer

(auf längere Zeit) entfernen, so hat er nur nöthig das Ende der Schnur K anzuziehen, wodurch der Sperrkegel mit dem Rade in

Eingriff kommt und das Niedergehen verhindert ist. Beim nothwendigen frischen

Anblasen löst sich der Sperrkegel von selbst aus.

Die Herstellung dieser ganzen Vorrichtung geschieht mit geringen Kosten und nach den

bisherigen Erfahrungen an vorgedachtem Orte läßt sich die Ersparung an Kohlen, je nach der Art der

Arbeit, zu 8–10 Proc. abschäzen.

Andere Anordnungen zeigen Fig. 46 und 47, wovon

leztere in der Schmiede des Düsseldorfer Bahnhofes in Gebrauch ist, erstere wir aber

einer Mittheilung verdanken, welche uns aus Belgien über diesen Gegenstand gemacht

wurde.

In Fig. 46 ist

C der feste Drehpunkt eines doppelarmigen Hebels A, B, dessen Zugstange D gleichzeitig zur Bewegung des Balges und zum Absperren

dient. Die Stange ist nämlich in lezterem Falle nur in die Stellung zu bringen,

welche die Figur angibt, woselbst der gezahnte Theil derselben mit einem Bolzen E in Eingriff kommt und das Herabgehen des Balges

verhindert. Wie in Fig. 47 durch Anziehen der Schnur A das

Aufhängen zu Stande gebracht wird, erhellt aus der Abbildung von selbst. Bei

lezterer Anordnung ist überdieß noch ein besonderer Absperrhahn angebracht.

Tafeln