| Titel: | Beschreibung mehrerer Secundenzähler von Hrn. Winnerl, Uhrmacher in Paris. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXX., S. 268 |

| Download: | XML |

LXX.

Beschreibung mehrerer Secundenzaͤhler von

Hrn. Winnerl, Uhrmacher

in Paris.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Mai

1843, S. 192.

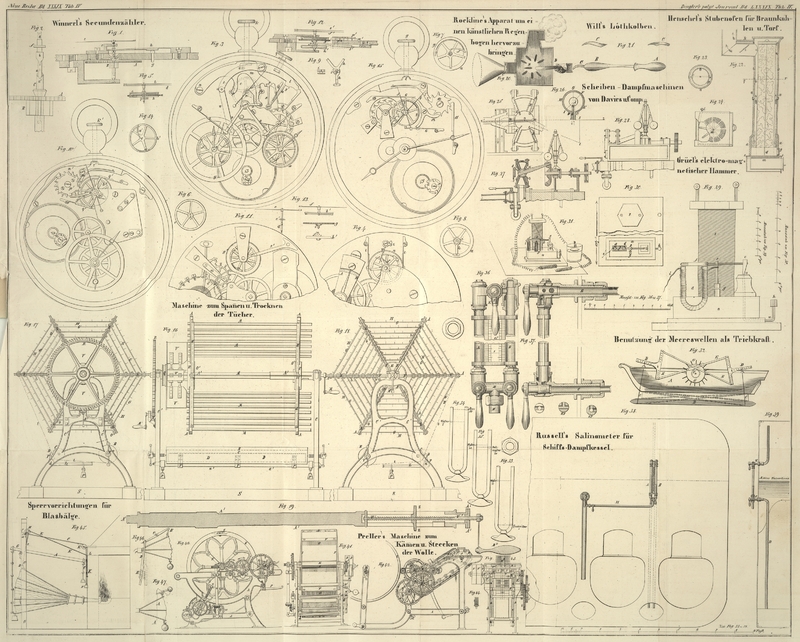

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Winnerl's Secundenzähler.

Einfacher Zähler.

Fig. 1 ist ein

verticaler Längendurchschnitt eines Secundenzählers, welchen Hr. Winnerl im Jahre 1831 erfunden hat. Fig. 2 ist eine Ansicht

der Secundenradachse für diesen Zähler. Beide Ansichten sind im vergrößerten

Maaßstabe gezeichnet.

Das Secundenrad A ist auf einem hohlen Getriebe

befestigt, das jedoch nicht ganz durchbohrt ist, so daß auf der einen Seite ein

kleiner Zapfen angedreht werden konnte. Der Zapfen C auf

der Platte, welcher gewöhnlich den Secundenzeiger trägt, ist aus einem Röhrchen

gebildet, das sich in zwei schiefe Ebenen a endigt, auf

deren Grunde eine kleine Kerbe a′ angebracht ist.

Der Schaft, welcher in dem Röhrchen sich auf- und abbewegen läßt, trägt einen

Ring b, der sich in einen Schnabel endigt, welcher mit der

kleinen Kerbe a′ in Eingriff kommt, sobald dieser

Schaft auf dem Grunde des Röhrchens aufsteht. Eine stählerne Brüke c, welche auf der Platte befestigt ist, ist mit einem

Loche versehen, in welchem sich der Zapfen des Schaftes d, der den Secundenzeiger e trägt, frei dreht.

Unter dieser Brüke ist der Zapfen bis zum Ansaze f

verstärkt, damit dieser Theil ohne Spiel zu haben, in das Loch der Brüke eintreten

kann. Aus dieser Anordnung folgt, daß, wenn man den Schaft hebt, bis der Ansaz f an der Brüke ansteht, die Spize der schiefen Ebenen

a unter dem Schnabel des Ringes b vorbeigehen kann, ohne ihn zu berühren.

Wenn man den Secundenzeiger stille stellen will, drükt man auf einen Drüker, der

mittelst des Nagels g schnell die Feder h, welche auf der Platte aufgeschraubt ist, in die Höhe

treibt. Das Ende dieser Feder, welches gabelförmig gespalten ist, hebt den Ansaz f unter die Brüke c und hält

ihn da fest, während das Rad A unabhängig von dem Zeiger

seinen Gang fortsezt. Wenn aber der Drüker zurükgezogen wird, so drükt die Feder h auf den Ring b, dessen

Schnabel, indem er auf den schiefen Flächen a gleitet,

den Schaft mit dem Secundenzeiger drehen wird, bis er in die Kerbe a′ zu liegen kommt, von wo aus dann beide mit

einander sich drehen werden. Zu gleicher Zeit legt sich die Feder h auf einen kleinen Vorsprung unter der Brüke c, so daß sie weder den Ring b, noch den Ansaz f berührt.

Secundenzähler, um sowohl den Anfang als

das Ende von Beobachtungen notiren zu können (Compteur gardeobservation).

Fig. 3 ist die

Ansicht des Mechanismus, welcher unter dem Zifferblatt eines solchen Secundenzählers

angebracht ist, den Hr. Winnerl im Jahr 1838 erfand.

Dieser Zähler trägt auf drei abgesonderten Zifferblättern, für die Stunden, die

Minuten und Secunden, doppelte Zeiger, wovon die einen durch einen Druk auf einen

Knopf stille gestellt werden können, um genau den Anfang der Beobachtung anzuzeigen,

während die anderen fortgehen, bis ein Druk auf einen zweiten Knopf sie wieder in

Bewegung sezt, um das Ende der Beobachtung anzuzeigen, indem sie die zwischen Anfang

und Ende verflossene Zeit, welche jedoch von beliebiger Dauer seyn kann, fortwährend

beibehalten, bis die Beobachtung notirt ist. Indem man nun diesen Knopf wieder

zurükzieht, stellen sich die Zeiger wieder über einander, um eine neue Beobachtung

anzufangen.

Der Mechanismus, um den einen Secundenzeiger stille zu stellen, und ihn wieder in Gang zu

bringen, indem die zwischen Anfang und Ende der Beobachtung verflossene Zeit

zwischen beiden Zeigern beibehalten wird, ist der nämliche wie der für die

Minuten- und Stundenzeiger.

Das Secundenrad a von 80 Zähnen ist auf einer Achse

befestigt, welche den oberen Zeiger b von blau

angelassenem Stahle trägt. Auf diese Achse ist eine Scheibe c frei aufgestekt, und wird daselbst durch einen Stift, welcher sich in

einer Nuth der Achse dreht, gehalten. Auf der hohlen Nabe der Scheibe c ist ein goldener Zeiger d

(Fig. 5)

befestigt. Diese Scheibe trägt eine stählerne Platte e

Fig. 6 mit

zwei schiefen Ebenen, welche zusammen die Form eines Herzes bilden. Auf dem

Secundenrade Fig.

7 ist mittelst eines Stiftes ein Sperrkegel f

befestigt, der durch die Feder g so angedrükt wird, daß

wenn die Scheibe frei ist, dieser Sperrkegel, indem er auf den schiefen Ebenen des

Herzes e

Fig. 6

gleitet, die Scheibe so lang dreht, bis er an dem dem Mittelpunkte am nächsten

gelegenen Punkte des Herzes ankommt, und so die Lage der beiden Zeiger übereinander

wieder herstellt.

Auf der anderen Seite des Secundenrades a ist eine Feder

h, Fig. 8 befestigt, welche

mit zwei Armen versehen ist, die an ihren Enden Vorsprünge tragen, welche durch das

Secundenrad sezen, und sich gegen die Scheibe c

andrüken. Auf dieser Seite der Secundenradachse dreht sich frei ein Stern i, welcher durch den einen seiner beiden Hebel j, die sich auf der Nabe des Sternes befinden, in einer

Kerbe der Feder h zurükgehalten wird. Fig. 9 stellt zwei

Ansichten dieser Vorrichtung dar. Die Feder ist überdieß noch mit einer schiefen

Ebene versehen, so daß, während der Stern sich dreht, der Hebel unter dieser

schiefen Ebene weggleitet, die Feder hebt, und so die Scheibe frei macht.

Fig. 3 zeigt

die Lage der einzelnen Theile, während die doppelten Zeiger auf den drei

Zifferblättern miteinander gehen. Indem man nun beim Anfange der Beobachtung auf den

Knopf k drükt, werden die drei Scheiben c, welche bisher frei waren, mit ihren goldenen Zeigern

d durch den Druk der Federn l gegen die Ränder derselben festgehalten. Dieß geschieht auf folgende

Weise. Das Stük m, welches sich um seinen Zapfen n dreht, bewegt das dreiarmige Stük o, mit welchem es verbunden ist, und welches die Federn

der Stunden und Minutenscheiben frei macht. Während dieser Bewegung macht dasselbe

Stük m mittelst zweier Warzen p, p, womit es versehen ist, die Federn l, l der Secundenscheibe

frei. (S. Fig.

4.) Zur selben Zeit schiebt die schiefe Ebene r in der Kerbe des Stükes m das zweiarmige

Stük s, s zurük, und macht

das Stük t frei, welches hierauf zu seiner Zeit mittelst des

zweiten Knopfes q eingedrükt werden kann. Der auf das

Stük t durch den Knopf ausgeübte Druk bringt, sey es nun

direct durch den Stift z, womit es versehen ist, oder

mittelst des Zwischenstüks u, womit es vergliedert ist,

eine Veränderung der Lage der Stüke v hervor, deren

Enden Federn bilden und die Sterne i bewegen. Auf diese

Weise greifen die Hebel j in die Kerben der Federn h ein, und diese Federn drüken nun mit ihren Ansäzen auf

die Scheiben c, um sie mit ihrem zugehörigen

Secundenrade, oder Minutenrade x oder Stundenrade y zu vereinigen. Zu gleicher Zeit schiebt der Zapfen z des Stükes t, welches

durch ein Loch in dem Stük m sezt, das Stük m zurük, und hebt die Federn l, l, um den mit ihren Rädern vereinigten

Scheiben die Drehung zu gestatten. Diese behalten dann ihre auf die Zeitdauer der

Beobachtung sich beziehenden Stellungen gegen einander bei.

Während dieß Alles geschieht, spannen sich die Arme s,

s′, welche sich federn und durch die schiefe

Ebene in der Kerbe des Stükes m zusammengedrükt waren,

ab, und der eine davon, s, kommt unter den Ansaz des

Stükes m zu stehen, so daß keine Bewegung desselben mehr

möglich ist.

Indem man nun das Stük t mittelst des Knopfes q zurükzieht, um die Beobachtung zu vertilgen, geschieht

die Bewegung der Stüke v, v

in entgegengesezter Richtung, um die Sterne i in

entgegengesezter Richtung zu drehen. Die kleinen Hebel j

heben die Federn h, indem sie unter den schiefen Ebenen

derselben weggleiten, und die Scheiben welche nun frei geworden sind, werden durch

die Sperrkegel f so weit gedreht, bis die goldenen

Zeiger sich wieder unter den stählernen befinden, um nun mit diesen ihren Gang

fortzusezen. Das Stük s, gedrängt durch seine Feder,

nimmt seine frühere Stellung wieder ein, und der kürzere Arm desselben stellt sich

vor die Kerbe r des Stükes m, um eine neue Beobachtung möglich zu machen.

Fig. 10 stellt

einen Zähler dar, den Hr. Winnerl im Jahr 1840 erfunden

und ausgeführt hat. Er ist mit zwei Secundenzeigern versehen, welche man den einen

nach dem anderen durch einen Druk auf einen Knopf stille stellen kann, um desto

bequemer die Anzahl Secunden und deren Bruchtheile, welche zwischen dem Anfange und

dem Ende der Beobachtung verflossen sind, ablesen zu können. Sie bleiben beide

stille gestellt, indem sie ihre Entfernung beibehalten, bis ein dritter Druk auf den

Knopf sie schnell auf die Stelle bringt, welche sie eingenommen hätten, wenn sie

unausgesezt fortgegangen wären.

Um diesen Mechanismus zusammenzusezen, hat Hr. Winnerl

beide Arten von schiefen Ebenen, wie sie bei den Zählern 1 und 3 angewandt wurden, benuzt, mit

dem Unterschiede daß hier der Sperrkegel a′ auf

der Scheibe b′ (Fig. 14) unmittelbar

befestigt ist, während das herzförmige Stük c′

(Fig. 13)

mit der Achse d′, welche den stählernen

Secundenzeiger e′ trägt, vereinigt ist. Die

Scheibe b′ ist oberhalb des Herzes c′ frei auf die Achse d′ aufgestekt und trägt auf ihrer hohlen Nabe den goldenen

Secundenzeiger f′, während auf der anderen Seite

das Secundenrad g′, welches durch einen Stift

gehalten wird, der in eine Nuth der Achse eingreift, sich frei drehen kann.

Das Ende der stählernen Nabe des Secundenrades g′

bilden zwei schiefe Ebenen i′, ähnlich denen am

Zapfen a

Fig. 2.

Unterhalb dieser schiefen Flächen ist auf der Achse d′ eine Feder h′ befestigt, welche

eine kleine Platte j′ trägt, die mit einem

Schnabel versehen ist, welcher auf den Grund der schiefen Flächen i′ eingreift. Diese Platte kann zurükgedrükt

werden, so daß das Secundenrad sich frei um die Achse d′ drehen kann, ohne daß das Ende seiner Nabe den Schnabel der Feder

berührt.

Wenn man auf den Knopf k′ beim Anfange einer

Beobachtung drükt, wird die Scheibe b′ mit ihrem

goldenen Zeiger f′ stille gestellt, während die

Achse d′ mit dem stählernen Zeiger e′, die mit dem Secundenrade g′ durch den Druk des Schnabels der Feder h′ auf den Grund der schiefen Flächen verbunden

ist, ihre Bewegung fortsezen wird, bis ein neuer Druk auf den nämlichen Knopf k′ beim Ende der Beobachtung die Feder h′ durch ihre Platte j′ zusammendrükt, um nun auch die Achse d′ mit dem stählernen Zeiger e′

stille zu stellen.

Das Secundenrad g′ wird seinen Gang fortsezen, bis

ein dritter Druk auf den Knopf k′ den Schnabel

der Feder h′ auf die schiefe Fläche i′ gelangen läßt. Die Feder wird sich hierauf mit

der Achse drehen, bis der Schnabel auf dem Grunde der schiefen Flächen angekommen

ist. Zu gleicher Zeit wird der Druk des Sperrkegels a′ die Scheibe b′, welche nun mit

ihrem goldenen Zeiger f frei geworden ist, auf der

schiefen Fläche der Achse d′ drehen, bis er mit

der kleinen Kerbe des Herzes c′ zusammen

kommt.

Auf diese Art wird die Uebereinanderlage der beiden Zeiger wieder hergestellt seyn,

und geführt durch die schiefen Flächen i′ des

Secundenrades g′, werden diese Zeiger sich an der

nämlichen Stelle befinden, als wenn sie gar nicht stille gestellt worden wären, und

so mit einander fortgehen.

Wir wollen nun den Mechanismus beschreiben, welcher die Zeiger in Thätigkeit

sezt.

Indem man beim Anfange der Beobachtung auf den Knopf k′ drükt,

schiebt das Stük l′ (Fig. 10) mit seinem

Sperrhaken m′ das Sperrrad n′ um einen Zahn weiter. Zu gleicher Zeit fällt das Stük o′ in den Ausschnitt einer Platte p′, welche auf das Sperrrad n′ aufgeschraubt ist.

Die zwei Federn q′, q′ werden frei und drüken nun gegen die Scheibe b′, um sie sammt ihrem goldenen Zeiger f′ aufzuhalten. Am Ende der Beobachtung treibt durch einen zweiten

Druk auf den Knopf k′ das Stük l′ von Neuem das Sperrrad n′ vorwärts, und die Löcher mit schiefen Flächen, welche sich darin

befinden, drüken den Zapfen r′ (Fig. 12) heraus, der dann

mittelst einer Feder s′, deren gabelförmiges Ende

sich auf die kleine Platte j′ stüzt, die Feder

h′ zusammendrükt, und so auch den stählernen

Zeiger e′ stille stellt, während das Secundenrad

seinen Gang fortsezt.

Durch einen neuen Druk auf den Knopf fällt der Stift r′ in ein zweites Loch im Sperrrade n′ und gestattet der Feder h′ sich

wieder auszudehnen. Zu gleicher Zeit ist das Stük o′ aus seinem Einschnitte ausgetreten, und entfernt die Federn q′, q′, um die

Scheibe b′ frei zu machen, worauf dann die Zeiger

ihre gehörige Stelle einnehmen und mit einander vorwärts gehen werden.

Bei dem Zähler Fig.

15 hat Hr. Winnerl einen Theil des in Fig. 10

dargestellten Mechanismus angewandt und ihn bei Secundenuhren, welche eine

hinreichende Höhe haben, unter dem Zifferblatte angebracht. Indem er die Dike des

neuen Secundenzapfens ein wenig vermehrt und seine Verlängerung konischer macht,

bringt er das stählerne herzförmige Stük 1 durch Reibung darauf an, und zwar in

einer solchen Enfernung, daß das Oehl des Zapfens es nicht erreichen kann. Auf der

Verlängerung des Zapfens läßt er die Scheibe 2 mit ihrem Sperrkegel 3, der mit einer

Feder wie in Fig.

14 versehen ist, sich frei drehen. Die hohle Nabe der Scheibe trägt den

goldenen Secundenzeiger 4. Auf das Ende des Zapfens ist der stählerne Zeiger 5 in

einer kleinen Entfernung, welche der hohlen Nabe der Scheibe zu spielen erlaubt,

aufgestekt. Die zwei gleich starken Federn 6,6, welche gleichzeitig gegen die

Scheibe drüken, geben dem Zapfen des Secundenrades hinreichende Freiheit.

Es bleibt nur noch eine leichte Reibung des Sperrkegels um die Herzscheibe, deren

Rand abgerundet ist. Der Sperrhaken 7, welcher auf das Stük 8 aufgeschraubt ist,

trägt an seinem Ende zwei Zähne, deren Entfernung gleich ist der Hälfte der

Entfernung zweier Zähne auf dem Sperrrade 10.

Wenn man nun auf den Drüker 9 drükt, so wird der Sperrhaken das Sperrrad um die

Hälfte eines Zahnes drehen, und die Springfeder 11, deren Ende ebenfalls doppelt

ist, wird das Sperrrad

entweder an einem, oder zwischen zwei Zähnen festhalten. Auf diese Weise werden die

Zähne des Sperrrades nach der Reihe vor das Stük 12 zu stehen kommen, welches, indem

es die Federn 6, 6 hebt, die Scheibe 2 frei macht. Der Sperrhaken 3 wird, indem er

auf der schiefen Ebene des kleinen Herzes gleitet, den goldenen Zeiger 4 unter den

stählernen 5 bringen.

Tafeln