| Titel: | Verbesserungen an den Locomotiven und andern mit Expansion arbeitenden Dampfmaschinen, worauf sich James Morris, Kaufmann zu London, am 22. Decbr. 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXXXI., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Verbesserungen an den Locomotiven und andern mit

Expansion arbeitenden Dampfmaschinen, worauf sich James Morris, Kaufmann zu London, am 22.

Decbr. 1842 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jul.

1843, S. 1.

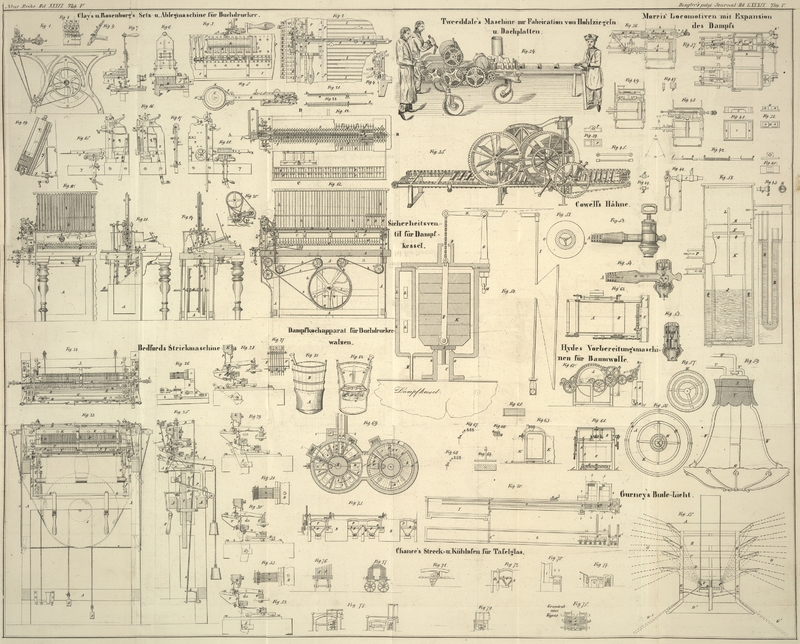

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Morris' Verbesserungen an Locomotiven und andern mit Expansion

arbeitenden Dampfmaschinen.

Diese Verbesserungen betreffen die Regulirung der Schieberventile der mit Expansion

arbeitenden Dampfmaschinen, insbesondere der Locomotiven, um von Zeit zu Zeit

denjenigen Theil des Kolbenhubes, während dessen der Dampf in den Cylinder strömen

darf, auf eine bequeme Weise verändern zu können. Mit Hülfe dieser Verbesserungen

ist der Locomotivführer oder Maschinenwärter im Stande, den Dampfzutritt in den

Cylinder abzusperren, wenn der Kolben einen gewissen Theil der Cylinderlänge

durchlaufen hat, worauf der Kolben vermöge der Expansion des Dampfes seinen Hub

vollendet. Der gewöhnliche Regulator kann immer ganz offen gelassen werden, so daß

der Dampf seinen vollen Druk auf den Kolben ausüben und seine Expansivkraft so

nüzlich wie möglich verwendet werden kann. Dadurch, daß man denjenigen Theil des

Kolbenhubes, während dessen der Dampf frei in den Cylinder treten kann, mit Hülfe

des zu beschreibenden Apparates nach Willkür ändert, ist man im Stande die Kraft der

Maschine den Umständen gemäß zu ändern.

Fig. 36 ist

der Aufriß und Fig.

37 der Grundriß eines Theils einer Locomotive mit den in Anwendung

gebrachten Verbesserungen.

Die Figuren 38

bis 47 zeigen

in größerem Maaßstabe die Details der Haupttheile. A und

A′, Fig. 36 und 37, ist ein

Dampfcylinder; B und B′ die Kolbenstange; C und C′, Fig. 36, 37 und 41, ist ein

Schieberventil, welches auf die gewöhnliche Weise durch Excentrica in Thätigkeit

gesezt werden kann. D, D und

D′, D′

sind Schieberventile, welche auf die unten zu erläuternde Weise die Absperrung des

Dampfs reguliren. E und E′, Fig. 36 und 37 ist die Stange des

Schieberventils C; F und F′, Fig. 36, 37 und 42, die Stange der

Schieberventile D und D′; Z, Fig. 36 und 37, die

Ventilkammer; I, Fig. 36, 37 und 46 eine Welle, an der die

beiden Hebel G und G′

befestigt sind. K und K′, Fig. 36, 37 und 45, sind Stangen, welche die Spindel des Ventils D mit dem Hebels G′ verbinden. L und L′, Fig. 36, ist

das an dem Ende der Kolbenstange befestigte Querstük. An dieses Querstük ist der

Hebel G befestigt und die Bewegung wird auf diese Weise

der Verbindungsstange K mitgetheilt. M und M′, Fig. 36, 37 und 44, sind

Hülsen, welche die Stange des Ventils D mit der Stange

K verbinden. T,T′, Fig. 36 und 47 sind

Hülsen, die sich auf der Achse L drehen und in dem

Schlize des Hebels G frei gleiten. Q, Q′, Fig. 36, 37 und 43, ist eine Büchse mit

einem Winkelrade R; N, Fig. 36, der

gewöhnliche Hebel, welcher die Bewegung auf das Schieberventil C überträgt. Dieses Ventil C

ist länger als ein gewöhnliches Ventil, die obere und untere Fläche desselben ist

eben und parallel, und es besizt zwei Eingänge o, o′ für den Dampf. Diese Eingänge sollten mit den

Oeffnungen in dem Cylinder ungefähr gleiche Weite haben, und ihre Länge sollte die

Länge dieser Oeffnungen nicht übersteigen. Der Verminderung der Reibung wegen ist

die obere Fläche dieses Ventils zum Theil vertieft. Die beiden Schieberventile D, D′, Fig. 36, 37 und 38, sind von

einander getrennt und drüken mit ihrer unteren Fläche gegen die obere Fläche der

Ventile C. Fig. 38 ist ein Grundriß

und Aufriß eines dieser Ventile. Dieses Ventil besizt an seinem oberen Theile die

hervorragenden Stüke a, a′. Ein Steg oder Rahmen

P, Fig. 39, besizt zwei

Oeffnungen, welche auf die Hervorragungen a, a′

des Ventils dergestalt passen, daß der Steg P und das

Ventil, wie die Figuren 36 und 37 zeigen, mit einander

sich bewegen. Eine in diesen Steg geschnittene Schraubenmutter dient zur Aufnahme

einer an der Achse F befindlichen Schraube. Einer dieser

Stege besizt eine rechtsgewundene und der Steg des andern Ventils D eine linksgewundene Schraube. Die Achse F, Fig. 42, besizt zwei

entsprechende rechts und links gewundene Schrauben a,

b. Fig. 40 ist der Grundriß

und Aufriß einer andern Anordnung der Ventile, deren man sich anstatt der so eben

beschriebenen bedienen kann. Jedes dieser Ventile trägt an seinem oberen Theile eine

Hervorragung mit einer Schraubenmutter, in welcher die Schraube der Spindel F spielt.

Die erstere Anordnung scheint indessen, obgleich sie etwas weniger ökonomisch ist,

den Vorzug zu verdienen; denn, wenn die Spindel F

zufällig sich verbiegen sollte, so können doch die Stege P, ohne die Verbindung zwischen den Ventilen D

und C zu unterbrechen, in die Höhe gehoben werden. Die

Spindel F tritt durch das Stük M, M′ und ist auf die Länge c, d, welche groß genug ist,

um die Hülse M aufzunehmen, mit einer Schraube versehen,

so daß sich die Spindel F in diesem Stüke frei drehen

kann. Die Stellung des Stükes M zu der Spindel wird mit

Hülfe von Schraubenmuttern regulirt, welche mittelst Bolzen festgestellt werden,

damit sie sich nicht umdrehen können. Der Theil f, c der Spindel ist etwas dünner als der Theil c, g. Die Hülse M trägt auf beiden Seiten Zapfen (Fig. 44), in welche die

Verbindungsstangen K, K,

Fig. 45,

eingehängt werden. Leztere articuliren mit dem Ende des Hebels G′. Das andere Ende der Spindel F gleitet frei in der Büchse Q, Q′ (Fig. 36, 37 und 43), welche das Winkelrad

R enthält. Die Büchse ist mit einem Halse versehen,

welcher derselben gestattet, eine rotirende Bewegung in den Lagern s, s, Fig. 36 und 37 anzunehmen,

zugleich aber verhindert, daß sie sich seitwärts bewege. Die cylindrische Höhlung

der Büchse besizt eine Leiste, welche in die an der Ventilspindel F, Fig. 42, befindliche

Rinne g, i paßt, so daß die

Spindel F bei ihrer Rotation gegen diese Leiste drükt,

und sich nur, durch die Büchse Q in Thätigkeit gesezt,

drehen kann, zugleich aber dennoch einer gleitenden Längenbewegung fähig ist.

Anstatt der cylindrischen Höhlung kann man dieser Büchse auch eine vierekige Höhlung,

und dem in derselben gleitenden Stangenende eine entsprechende vierekige Form geben.

Die Büchse Q wird mit Hülfe eines Räderwerks in

Umdrehung gesezt, welches die Bewegung von dem Rade R,

R′ erhält, dessen Achse sich bis zum hinteren

Theil der Maschine erstrekt, wo sie vermittelst einer Kurbel nach der einen oder der

andern Richtung umgedreht werden kann. Die Maschine arbeitet nun auf folgende

Weise.

In der Zeichnung Fig. 36 befindet sich der Kolben am unteren Theile des Cylinders, und ist

eben im Begriffe, in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung sich aufwärts zu

bewegen. Das in der Mitte seines Laufs angeordnete Ventil C bewegt sich nach der Richtung des Pfeils; die Ventile D, D denke man sich am Ende

ihres aufwärtsgehenden Hubes und im Begriffe sich in einer dem Kolben

entgegengesezten Richtung zu bewegen.

Es ist zu bemerken, daß in diesem Augenblike das Ventil C

seine größte und die Ventile D, D ihre kleinste Geschwindigkeit erreicht haben. Der Dampf tritt, während

sich das Ventil in der angegebenen Richtung bewegt, an dem unteren Ende des

Cylinders ein, aber durch die gleichzeitige Bewegung der beiden Ventile D, D wird der Eingang in den

unteren Theil des Cylinders rasch abgesperrt und der Kolben durch die Expansivkraft

des Dampfs weiter gedrükt. Hat der Kolben die Mitte seines Hubes erreicht, so ist

das Ventil C am Ende seines Weges angekommen und die

Oeffnung o′ ist ganz abgesperrt, wie dieses

angenommen wurde, ehe die Ventile ihre größte Geschwindigkeit erlangt hatten; die

Ventile müssen in die Fig. 36 dargestellte Lage

zurükkehren, ehe die Oeffnung o wieder in einer Lage

ist, worin sie in den Cylinder Dampf einströmen lassen kann. Wenn der Kolben an dem

oberen Ende des Cylinders angekommen ist, so ist die Stellung der Oeffnung o′ von der Art, daß Dampf nach der oberen Seite

des Kolbens strömen kann. Aehnliche Resultate ergeben sich beim niedergehenden

Kolbenhub.

Es wird einleuchten, daß wenn man die Ventile D, D′ einander nähert, der Dampfweg in den Cylinder

sich später schließt, daß mithin der Dampf während eines größeren Theils der

Kolbenbewegung mit vollem Druke einströmen und die Expansion auf eine geringere

Streke sich ausdehnen wird. Die Ventile können einander so nahe gebracht werden, daß

die Dampfeinströmung gar nicht abgesperrt wird, mithin der Dampf ohne Expansion

wirksam ist. Werden dagegen die Ventile D, D weiter aus einander gerükt, so verschließt sich der

Dampfeingang früher, und die Expansion findet während eines größeren Theiles des

Kolbenhubes statt. Um den Abstand zwischen diesen beiden Ventilen zu verändern,

braucht man nur die Spindel F mit Hülfe der an der Achse

des Rades R′ befindlichen Kurbel umzudrehen,

wodurch dann die Bewegung der Ventile erfolgt; und da die Schrauben rechts und links

geschnitten sind, so werden sich die Ventile nach entgegengesezten Richtungen

bewegen, und der Abstand zwischen denselben wird ab- oder zunehmen, je

nachdem die Bewegung der Büchse Q nach der einen oder

der andern Richtung erfolgt. Ein Indicator kann in dem Bereiche des Maschinisten

angeordnet werden, um die Stellung dieser Ventile, folglich die Kraft, mit welcher

die Maschine arbeitet, anzuzeigen. Da das Ventil C und

die Ventile D, D während der

ersten Hälfte des Kolbenhubes nach entgegengesezten Richtungen wirksam sind, so wird

es leicht seyn, die Oeffnung, durch welche der Dampf einströmt, an jedem Punkte

dieser ersten Hälfte des Hubes abzusperren; wenn aber beide Ventile nach einerlei

Richtung sich zu bewegen anfangen, wobei die Geschwindigkeit der Ventile D, D größer ist, als

diejenige des Ventils C, so können die Dampföffnungen

abgesperrt werden, nachdem der Kolben die Mitte seines Hubes erreicht hat.

In Folge dieser Einrichtung ist man in den Stand gesezt, den Dampf an jeder

beliebigen Stelle des Kolbenhubes mit Expansion wirken zu lassen.

Fig. 48 zeigt

eine Anordnung zu Erzielung ähnlicher Resultate, d. h. bei welcher der Dampfzutritt

nach Bedürfniß während der zweiten Hälfte des Kolbenhubes abgesperrt wird. Bei

dieser Anordnung befindet sich die Umdrehungsachse J der

Hebel G, G′ über der

Stelle, wo die Spindel der Ventile D, D befestigt ist, daher bewegen sich diese Ventile mit

dem Kolben nach einerlei Richtung. Während der ersten Hälfte des Hubes wirken die

Ventile D, D und das Ventil

C in derselben Richtung, während der zweiten Hälfte

des Hubes aber nach

verschiedenen Richtungen. Es ist alsdann leicht, durch Veränderung des Abstandes

dieser Ventile den Dampfzutritt bei der Ankunft des Kolbens an der Mitte seines

Hubes oder an jeder beliebigen Stelle der zweiten Hälfte des Kolbenhubes

abzusperren.

Fig. 49 zeigt

eine andere in gewisser Hinsicht der ersteren ähnliche Anordnung. Hier sind zwei

Ventile C vorhanden, deren Kammer durch eine Scheidewand

in zwei Räume abgetheilt ist. Die Stangen dieser Ventile enthalten zwei Querstüke,

welche durch Stangen mit einander verbunden sind, die an den Seiten der

Ventilkammern hin sich erstreken. Die Ventile D, D bewegen sich in einer besonderen Kammer, welche über

derjenigen der Ventile C angeordnet ist. An dem Boden

der ersteren befinden sich die mit der lezteren communicirenden Oeffnungen. In den

übrigen Einzelheiten kommt diese Einrichtung mit der oben beschriebenen überein.

Tafeln