| Titel: | Verbesserungen an Strikmaschinen, worauf sich William Bedford, Strumpfwirker zu Hinckley, Leicestershire, am 17. Sept. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXXXV., S. 329 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Verbesserungen an Strikmaschinen, worauf sich

William Bedford,

Strumpfwirker zu Hinckley, Leicestershire, am 17. Sept. 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Mai 1843, S.

263.

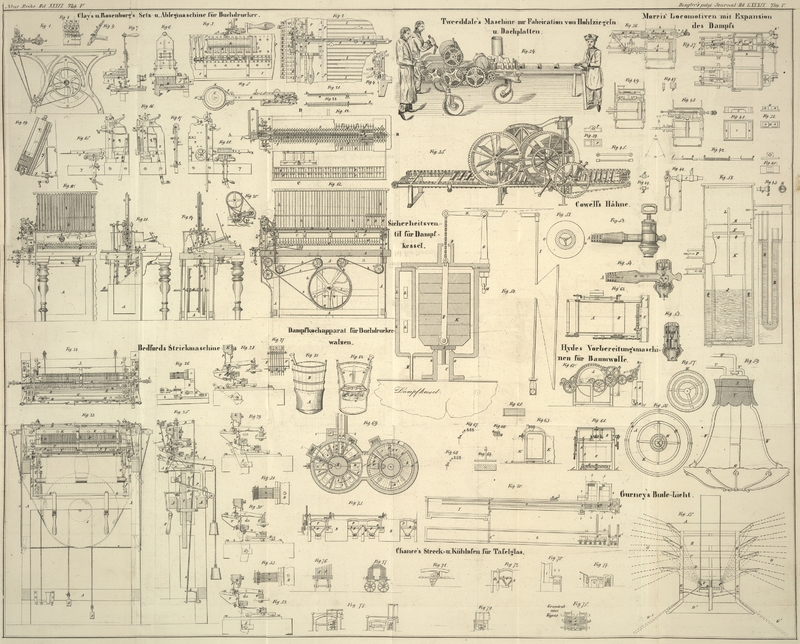

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Bedford's Strikmaschine.

Diese Verbesserungen bestehen in neuen Anordnungen und Vereinfachungen in der

Construction des Strumpfwirkerstuhls, wodurch die Production sehr befördert und der

Arbeitsaufwand vermindert wird.

Fig. 23 ist

eine Frontansicht der verbesserten Maschine, Fig. 24 ein Grundriß und

Fig. 25

ein senkrechter Querschnitt derselben nach der Linie z

z, Fig.

23, ungefähr durch die Mitte der Maschine. Die übrigen Figuren stellen

abgesonderte Maschinentheile in einem größeren Maaßstabe dar.

Auf dem hölzernen Maschinengerüste A, A, A sind die eisernen

Träger B, B, B befestigt, auf denen die wirksamen Theile der Maschine

gelagert sind. Das vordere Trägerpaar ist durch eine Stange C, C, die Hauptstange, verbunden, die sich

horizontal durch die Maschine erstrekt. Eine Reihe in Blei eingesezter Bartnadeln

a, a, a von gewöhnlicher Form ist auf einer horizontalen

Schiene D, D befestigt.

Diese Schiene ist an zwei Rädergestelle E, E befestigt, welche auf den Bahnschienen b, b hin- und

herlaufen, und bildet mit ihren Gestellen einen Wagen, mit dessen Hülfe die Nadeln

vorgerükt und zurükgezogen werden, wie aus Fig. 26 deutlicher

erhellt, die einen Theil der Nadelschiene mit ihrem Rädergestell und der Bahn,

worauf das leztere läuft, im Grundrisse darstellt. An der Vorderseite der

Hauptstange C ist eine Preßschiene F festgeschraubt, deren Zwek unten näher erläutert

werden soll. Eine Reihe von Armen c, c, c ist um eine Stange d in einem Kamm e drehbar.

Lezterer ist an der stationären Stange G befestigt,

welche durch Querstangen f, f unterstüzt ist, die mit den vordern und hinteren Trägern verbunden sind.

Von jedem der Arme c hängt an einem Nietstift h

ein „Sinker“

g herab.

Eine Reihe dünner gekrümmter Metallstüke i, die

sogenannten Theiler, ist unter der Preßschiene in einer

an die Hauptstange geschraubten Stange k befestigt.

Diese Theiler haben den Zwek, das ganze Fabrikat in gleiche Maschen zu theilen.

Das Strikgarn ist auf einer über der Maschine angeordneten Spule aufgewikelt, und

nimmt von da seinen Weg durch einen Führer l, welcher

längs der Fronte der Maschine hin- und hergeht. Dieser Fadenführer l ist eine kleine Röhre, die mittelst eines Arms m an den mit einer Längenschiene H fest verbundenen Schieber n befestigt ist.

Dieser Schieber wird mit Hülfe der mit dem Rade I

verbundenen Schnüre o, o und

der Tretschämel J, J* in

hin- und hergehende Bewegung gesezt.

Bei Beginn der Arbeit befinden sich alle Maschinentheile in der Fig. 25 dargestellten

ruhenden Lage. Die Arme c, c, c werden alle durch eine Reihe an einer

Längenschiene K befestigter krummer Federn in die Höhe

gehalten, und ihre seitliche Bewegung wird durch einen Führerkamm q beschränkt. Nachdem die Arbeit auf die gewöhnliche

Weise auf die Nadeln gelegt worden ist, so drükt der vor der Maschine sizende

Arbeiter den Tretschämel J mit seinem Fuße nieder,

wodurch die Schnurscheibe I um einen Bogen gedreht und

die Schnur o veranlaßt wird, den Schieber n und den Fadenführer l nach

der linken Seite hin zu bewegen, so daß sich der Faden über die oberen Seiten der

Nadeln legt. An die Schnurscheibe I sind auch noch

andere Schnüre t, t

befestigt, welche über die an der festen Schiene L

befindlichen Rollen gehen, und mit dem Wagen der Theile (slur-cocks) M verbunden sind. Die

Schnüre t, t werden etwas

schlaff gemacht, so daß sich der Schieber mit dem Führer bereits eine kleine Streke

vorwärts bewegt hat, ehe die Schnüre t, t gespannt werden. So folgen die Theile M den Führern, um die Arme und Sinker unmittelbar,

nachdem der Faden über die Nadeln gelegt worden ist, niederzudrüken; dadurch werden,

wie der partielle Fxontaufriß Fig. 27 und der

Querschnitt Fig.

28 zeigt, zwischen je zwei Nadeln Maschen gebildet. Fig. 27 stellt einen

Theil der Preßschiene F, einige Sinker g und einige Nadeln a, a, a dar; Fig. 28 ist ein

Querschnitt mit den Theilern und dem Nadelwagen. Die Länge der Maschen wird auf die

gewöhnliche Weise durch die Stellung der Fallschiene j

regulirt.

Der Schieber besteht aus zwei Theilen. Den einen Theil bildet eine leichte Schiene

r, r, an deren Enden die Schnüre o, o befestigt sind. Diese

Schiene geht durch Schlize in Trägern, die sich von dem Schieber n aus erstreken, und wird durch eine Feder s mit dem Schieber in Berührung erhalten. Hieraus folgt,

daß sich durch Anziehen der Schnur o die Schiene r und der Schieber n mit den

Armen m und der Röhre l alle

mit einander fortbewegen, bis der Schieber durch die adjustirbaren Hälter u, u, welche zur Regulirung

der Breite des Fabricates angeordnet sind, aufgehalten wird. Die Schiene r kann indessen vermittelst des leichten Drukes der

Feder s noch weiter gleiten, um die Schnur o wieder in den Zustand der Spannung zu bringen. Der

Theil M hat, wie bei gewöhnlichen Strikmaschinen, den

Zwek die Arme und Sinker niederzudrüken.

Die folgende Bewegung wird durch Erhebung der Handhaben N, N hervorgebracht. Diese Handhaben sind an einer

longitudinalen Stange O befestigt, deren Enden mit zwei

senkrechten um v drehbaren Hängehebeln S, S verbunden sind. Die

Erhebung der Handhaben N und der Hebel S hat zunächst den Erfolg, daß die an die Schiene O befestigten Arme w von den

an den unteren Theilen der Hebel P, P befindlichen Hervorragungen x, x zurükgezogen werden. Diese Hebel P hängen an den festen Bolzen y, y und sind an ihren anderen Enden mit den

krummen Stangen Q, Q und den

Hebeln R, R verbunden. Die

Umdrehungsbolzen der lezteren sind in festen Trägern gelagert, die sich von den

vorderen Hauptträgern aus erstreken. Durch das Zurükziehen der Arme w von den Hervorragungen x,

x werden die Hebel P,

Q und R in Freiheit

gesezt. Da nun das Gewicht der Führerröhren l, l, ihre Arme m, m, der verschiebbare Apparat n, r und s, mit

der auf den äußeren Enden der Hebel R aufliegenden

Schiene H nicht länger durch die Hebel aufgehalten

werden, so sinken sie herab, wobei sie durch Stifte und Schlize in den Enden der

Schiene H die nöthige Führung erhalten. Die Röhren l sinken zwischen den Nadeln a, a herab und führen dadurch die Fäden unter

die Nadeln.

Die mittelst der Handhaben N erhobenen Hebel S wirken auf den Nadelwagen E. Dieß geschieht mit Hülfe einer in dem oberen Ende eines jeden Hebels

angebrachten Gabel I, welche einen am Wagen E befindlichen Stift 2 erfaßt, wie am deutlichsten aus

den Figuren

26 und 29 ersichtlich ist. Die Erhebung der Hebel S

treibt demnach den Nadelwagen, wie Fig. 29 zeigt, zurük, und

bringt die Bärte der Nadeln unter die Preßschiene F; die

vorher durch die Sinker zwischen den Nadeln verschlungenen und festgehaltenen Fäden

werden beim Zurükgehen des Wagens nach den Köpfen der Nadeln hingezogen, während die

vorher darüber gelegte Arbeit hinter den Bärten hängt. Indem der Wagen E über eine kleine an der Bahn b

angebrachte Erhöhung 3

hinweggeht, erhebt er die Nadelköpfe gegen den unteren Rand der Preßschiene, wie

Fig. 29

zeigt.

Wenn die Arbeit so weit vorgerükt ist, so müssen die Arme c in die Höhe gehoben werden, was auf folgende Weise bewerkstelligt wird.

An die oberen Enden eines jeden der Hebel S ist eine

kleine Frictionsrolle 4 befestigt, welche beim Steigen der Hebel S mit den geneigten Ebenen T

in Berührung kommt. Diese sind an Arme U, U befestigt, die an den Enden der Maschine um die

Drehungsbolzen der Arme c, c

drehbar sind. Hiedurch werden die Arme U, U in die Höhe gehoben und mit ihnen eine longitudinale

Stange V, welche, indem sie mit den unteren Theilen der

Arme c, c in Berührung

kommt, dieselben erhebt, bis sie alle, wie Fig. 30 zeigt, von den

gebogenen Federn p, p erfaßt

werden. Eine von der Rükseite der Schiene K

herabhängende Stange Z, Z

sezt der Erhebung der Arme c, c eine Gränze. Da der Nadelwagen immer noch in der Zurükbewegung begriffen

ist, so ziehen die Nadeln a, a, a, indem sie zwischen den Theilern i, i hindurchgehen, die

Maschen unter die krummen Kanten der Theiler, wie die Figuren 30 und 31 nachweisen;

dadurch werden sämmtliche Maschen gleichförmig auf die Nadeln vertheilt. Bei dieser

rükgängigen Bewegung der Nadeln werden, während ihre Bärte durch die Preßschiene F niedergehalten werden, die Maschen der bereits

fertigen Arbeit über die niedergedrükten Bärte geschoben, und wenn der Wagen am Ende

seines Laufs angekommen ist, sind die Maschen bereits über die Köpfe der Nadeln

gezogen worden und haben die Maschen unter den Bärten umfaßt, um eine neue

Maschenreihe zu bilden, wie die Figuren 32 und 33 zeigen.

Indem nun der Arbeiter die Handhaben N, N niederdrükt, wird der Wagen wieder vorwärts bewegt;

durch diese Bewegung wird das durch einen Hebelrahmen W

gehaltene Stük Arbeit gegen die hinteren Theile der Nadeln hingeschoben; die

Maschinentheile sind alsdann in den Fig. 23, 24 und 25 dargestellten Lagen

bereit, die Arbeit von neuem zu beginnen. Das Hebelgestell besizt ein Maul W*, dessen Bewegung durch Fanghaken in Gränzen gewiesen

wird, und das Ganze dreht sich um Zapfen 5, deren Lager an die Hauptträger befestigt

sind. An das untere Ende eines der Hebel W ist eine

Schnur 6 befestigt, welche über eine Rolle geschlagen und mit einem unten

angebrachten Tretschämel verbunden ist. Durch Niederdrüken des lezteren ist der

Arbeiter im Stande, die Arbeit nöthigenfalls nach den Köpfen der Nadeln

hinzubringen. Der Hebelrahmen tritt durch eine Schnur 7, woran ein Gewicht hängt, in

seine Stellung zurük.

Das Einziehen des Arbeitsstükes wird dadurch bewerkstelligt, daß man irgend eine

Anzahl beweglicher Hälter u, u in die Vertiefung der Führerschiene H einfügt,

wodurch dem seitlichen Fortschreiten des Schiebers n

Einhalt gethan wird, und um eine dichte Sahlleiste herzustellen, werden zwei an der

Vorderseite der Maschine angebrachte Schieber Y, Y auf ihrer festen Stange dergestalt adjustirt, daß die

Hervorragungen g unmittelbar unter die äußeren Arme c zu liegen kommen. Durch diese Hervorragungen werden

die von diesen äußeren Armen herabhängenden mit einer kleinen Spize versehenen

Sinker verhindert, so weit als die übrigen Sinker herabzufallen und veranlaßt kurze

Maschen zu erzeugen.

Tafeln