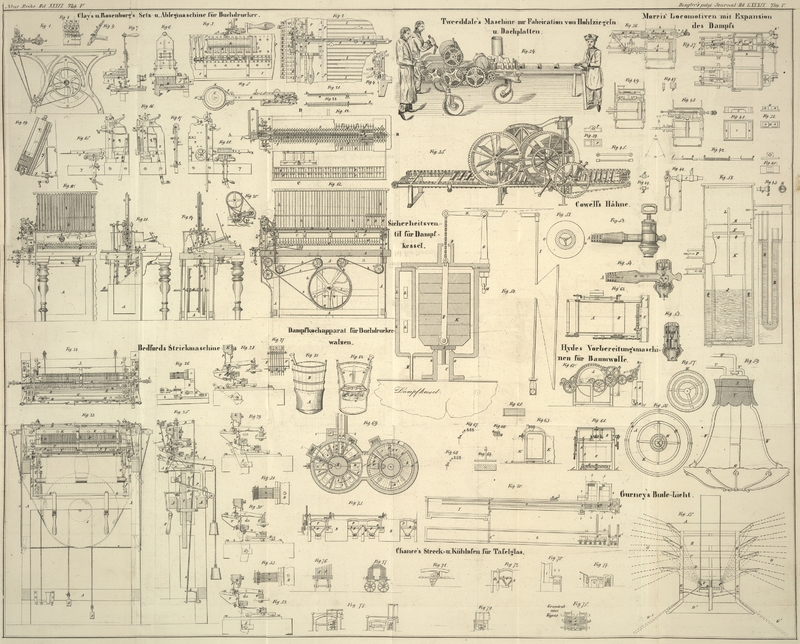

| Titel: | Neueste Einrichtung der Buchdrukersez- und Ablegmaschine, worauf sich John Clay zu Cottingham in der Grafschaft York und Frederick Rosenborg zu Scelcoates in derselben Grafschaft, am 21. März 1842 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. LXXXVII., S. 335 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Neueste Einrichtung der Buchdrukersez- und

Ablegmaschine, worauf sich John

Clay zu Cottingham in der Grafschaft York und

Frederick Rosenborg

zu Scelcoates in derselben Grafschaft, am 21. Maͤrz 1842 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Jul. 1843, S.

418.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Clay's u. Rosenborg's Buchdrukersez- und

Ablegmaschine.

Fig. 1 stellt

eine Seitenansicht der Ablegmaschine d. h. derjenigen Maschine dar, durch welche die

Lettern, nach beendigtem Druke buchstabenweise geordnet und in Columnen

zusammengestellt werden. Diese Columnen werden alsdann der zweiten oder eigentlichen

Sezmaschine übergeben. A, A,

A ist das Gestell, worauf der ganze Mechanismus

ruht; B die horizontale Hauptwelle mit einer Rolle C, von welcher aus ein endloser Riemen über die

Leitungsrollen D, D nach

einer Rolle E geleitet wird, die an dem Ende einer

andern an der Vorderseite der Maschine angeordneten Welle sich befindet. Leztere

wird durch den endlosen Riemen in Umdrehung gesezt. Die rotirende Bewegung kann der

Hauptwelle B vermittelst einer Kurbel oder auf andere

Weise mitgetheilt werden; ein an dieser Welle sizendes Schwungrad G dient zur Regulirung der Bewegung. Fig. 2 ist ein Grundriß

eines Theils der

Maschine, und zwar nach einem größeren Maaßstabe entworfen, um die wirksamen

Haupttheile deutlicher zu zeigen. Fig. 3 ist der Frontaufriß

eines Theils der Maschine, Fig. 4 ein

Verticaldurchschnitt eines Theils der Maschine in der Nähe der Rolle E

Fig. 1, und

Fig. 5 ein

Aufriß des hinteren Theiles, den man Schieberrahmen nennen kann. Dieser Theil

erstrekt sich auf der oberen Seite der Maschine bei H,

H, H

Fig. 1 und

2.

Um die Lettern abzulegen und zu ordnen, d. h. alle gleichen Buchstaben oder

Schriftzeichen reihenweise in bestimmte Rinnen der horizontalen Platte i, i, i

Fig. 2 zu

legen, bringt man eine Letterncolumne in einem Schiffe aus der Presse und stellt sie

bei K

Fig. 6 und

7 in die

Maschine. Dieses Schiff kommt auf einen an der linken Seiten der Maschine

angeordneten Träger L

Fig. 7 zu

liegen und wird vermittelst eines Bolzens an denselben befestigt. Um die Lettern

beisammen zu halten und sie vorwärts zu drüken, stemmt man aus freier Hand einen

kleinen verschiebbaren Kloz a gegen das Ende der

Letterncolumne. An dem vorderen Ende des Schiffs ist ein senkrechtes Stük b befestigt, in welchem eine verschiebbare Platte c gleitet; der untere Rand dieser Platte ist mit Leder

oder einem andern weichen Stoffe überzogen, um die Letter gegen Beschädigung durch

denselben zu schüzen.

d stellt einen Theil der abzulegenden Letterncolumne vor.

Mit Hülfe des Klözchens a werden die Letternreihen in

dem Schiffe vorwärts geschoben, um sie nach einander über einen langen quer über den

Boden des Schiffs an dessen Ende geschnittenen Schliz zu bringen. Wenn die Lettern

an dieser Stelle ankommen, so muß der Schieber c, wie

aus der Abbildung ersichtlich ist, erhoben, dann niedergedrükt werden, wodurch die

vordere Letternzeile durch die Oeffnung e aus dem Schiff

in die Rinne der darunter befindlichen Schiebvorrichtung H gedrükt wird. Längs dieser Rinne werden die Lettern durch einen kleinen

Schieber f beständig vorwärts gedrängt. Dieser Schieber

ist durch einen Stift mit einer an die Peripherie der Rolle M befestigten endlosen Kette g verbunden. Die

Achse dieser Rolle ist an das innere Ende einer in dem Gehäuse N eingeschlossenen zusammengewundenen Feder befestigt.

Durch die fortwährend wirkende Kraft der Feder wird nun begreiflicherweise die Kette

g veranlaßt, den Schieber f vorwärts zu bewegen und die Lettern gegen eine an dem Ende der Rinne der

Schiebvorrichtung H befindliche feste Platte h zu pressen. Dadurch gelangt die erste Letter in der

Zeile unmittelbar über eine der Oeffnungen i, i, i, Fig. 2, welche durch die

in der Vorderfläche einer horizontalen Platte P, P befindlichen verticalen Rinnen gebildet werden. Diese

Platte P ist auf den Trägern k befestigt, und erstrekt sich oberhalb der vorderen Seite der

Rinnenplatte quer über die Maschine; sie besizt zwei Leisten l, l mit Hohlkehlen, zwischen denen der

Schlitten m, m des Gestells

H, welches die Letternreihe enthält, mit Hülfe der

Handhabe Q hin- und hergeschoben werden kann. Die

Form dieser verticalen Rinnen ist in der Frontansicht der Platte P

Fig. 3 zum

Theil sichtbar. Der bequemeren Aufnahme der Lettern wegen sind diese Rinnen nach

oben erweitert und verengen sich nach unten bis beinahe auf die Dike der Letter; sie

sind je nach der Dike der durch dieselben hinabgleitenden Lettern von verschiedener

Weite, und ausgenommen an ihren unteren Theilen mit einer Platte n, n bedekt.

Die Welle F ruht in Lagern, die an dem vordern Rand der

Platte J befestigt sind, und trägt eine Reihe kleiner

excentrischer Scheiben p, p,

p, welche man in den Figuren 3 und 4 am

deutlichsten sieht. Alle diese excentrischen Scheiben arbeiten in dem unteren oder

offenen Theile einer der verticalen Rinnen i, i, i, um die Letter, welche

etwa die ihr zugehörige Rinne hinabgegleitet seyn möchte zurükzuschieben und in die

horizontale Rinne der Platte J zu drängen. Diese

Procedur erhellt am deutlichsten aus Fig. 2 und dem

abgesonderten Durchschnitte Fig. 4.

An der Vorderseite der Maschine ist eine halbcylindrische Schiene R, R befestigt, welche die

Achse einer Reihe von gebogenen Hebeln oder Tasten q,

q, q trägt. Jede dieser

Tasten entspricht einem gewissen in Fig. 2 und 3 auf derselben markirten

Buchstaben. Eine Reihe in der erwähnten Schiene befindlicher Einschnitte dient

diesen Tasten als Führung. Am Ende des Schlittens m der

Schiebvorrichtung ist seitwärts ein Theil r mit einem

senkrecht herabgehenden Arme befestigt, und an dem vorderen Ende dieses Theiles ist

ein gebogener zwei armiger Hebel s angebracht, wie am

besten aus Fig.

3 abzunehmen ist. Mit dem oberen Ende dieses Hebels ist eine Stange t scharnierartig verbunden, und die leztere steht mit

einem horizontalen Schieber u, welcher, wie Fig. 2 zeigt,

an der Rükseite der Aufhälterplatte h wirksam ist, auf

ähnliche Weise in Verbindung. Etwas vor dem Theile r ist

an den Schlitten m ein Stift befestigt, um den ein

Krummhebel v drehbar ist. Das Ende dieses Hebels wirkt,

während der Schlitten m hin- und hergleitet, auf

die obere Kante einer längs der Platte P, P sich erstrekenden Leiste w, w. An ihrer oberen Kante besizt diese Leiste

gewisse Erhöhungen, deren Höhe der Dike ihrer zugehörigen Lettern entspricht, und

das Ende des genannten Hebels wirkt aufwärts gegen den Schwanz eines Winkelhebels

x, der um einen an der Seite des Schlittens m angebrachten Stift drehbar ist (s. Fig. 2 und 5). Der senkrechte Arm

dieses Winkelhebels x articulirt mit einer Stange y, welche an ihrem entgegengesezten Ende auf ähnliche

Weise mit einem Schieber z verbunden ist.

Angenommen nun, eine Letternzeile sey auf die oben beschriebene Weise durch

Depression des Schiebers c von dem Ende des Schiffes K hinabgedrükt worden, und liege nun in der Rinne des

Schiebapparates H, Fig. 2, so liest der

Arbeiter die Zeile ab, und wenn er findet daß die erste Letter (h) ist, so bringt er einen Finger seiner linken Hand

unter die mit (h) bezeichnete Taste und hebt dieselbe in

die Höhe, dadurch stößt der obere Theil des Tastenhebels gegen die Platte n und dient nun dem Schiebapparate H als Aufhälter. Nun ergreift der Arbeiter mit seiner

rechten Hand die Handhabe und schiebt den Schlitten mit dem Apparate H nach der linken Seite hin, bis der verticale Theil des

Stükes r gegen die Seite der Taste (h) anschlägt, wodurch der Weiterbewegung des

Schiebapparates ein Ziel gesezt ist. Dieselbe Manipulation bewegt auch das untere

Ende des Hängehebels s gegen den Aufhälter, und

veranlaßt ihn den Schieber u vorwärts zu bewegen und die

erste Letter der Zeile seitwärts aus der Rinne im Apparate H in eine kleine dem Ende des Schiebers u

gegenüberliegende Vertiefung zu stoßen. Diese Vertiefung wurde vorher durch das Ende

des Hebels v gebildet, nachdem derselbe an einer

Erhöhung der Leiste w vorübergegangen war, die ihn nebst

dem Winkelhebel x gehoben und den Schieber z so weit zurükgezogen hatte, daß eine zur Aufnahme der

Letter hinreichende Vertiefung blieb. Der Rauminhalt dieser Vertiefung hängt von der

Höhe desjenigen Theiles der Leiste w ab, welche in

diesem Augenblike auf den Hebel v wirkt, und diese Höhe

entspricht, wie oben bereits bemerkt wurde, der Dike der zugehörigen Letter. Die in

die angeführte Lage gebrachte Letter gleitet nun in aufrechter Lage die in der

Platte P befindliche verticale Rinne hinab (Fig. 3).

Während dieses vor sich geht, ist die Achse F in

fortwährend rotirender Bewegung, daher drängt die umlaufende excentrische Scheibe

p die Letter aus der verticalen Rinne i zurük in die horizontale Rinne der Platte J.

Der folgende Buchstabe der Letternreihe sey nun (o), so

hebt der Arbeiter, nachdem er den Schlitten mit dem Apparate H nach der rechten Seite hingeschoben hat, die Taste (o) und bringt das Stük r wie

oben gegen den Aufhälter, worauf die Letter auf dieselbe Weise in eine der

verticalen Rinnen i abgeliefert, und dann durch das

rotirende Excentricum in die horizontale Rinne zurükgeschoben wird. So werden alle

Lettern der betreffenden Zeile der Reihe nach in die Höhe gebracht und durch die

entsprechenden Tasten angehalten; die gleichnamigen Lettern werden in die ihnen

zugewiesenen Rinnen der horizontalen Platte vertheilt und in Columnen geordnet, welche sofort in die

Sezmaschine gebracht werden, deren Beschreibung nun folgen soll.

Es ist nur noch zu bemerken, daß man jedesmal beim Einsezen einer neuen Letternzeile

in die Rinne des Schiebapparates H den Schieber

zurükbewegen muß, wodurch die Feder in ihrem Gehäuse gespannt wird. Die Feder

erlangt dadurch die nöthige Kraft, die Rolle zu drehen und die Kette in Thätigkeit

zu sezen, und dadurch vermittelst des Schiebers die Lettern so lange gegen die

Platte h zu drüken, als überhaupt Lettern in der Rinne

des Schiebapparates vorhanden sind.

Wenn man es wünschenswerth finden sollte, so kann man auch den Schlitten und die

Tasten ganz weglassen. Anstatt nämlich die Platte P

Fig. 3 mit den

Rinnen i, i, i, vertical zu stellen, kann man derselben auch, wie die

Figuren 8

und 9 zeigen,

eine geneigte Lage geben. Fig. 8 ist eine

Frontansicht und Fig. 9 ein Durchschnitt der so eingerichteten Ablegmaschine. Mit Bezug

auf diese Figuren bemerkt man, daß hier die Oeffnungen der Rinnen i, i nicht, wie in den Figuren 2 und

3, alle in

einer Reihe sondern in zwei Reihen, eine hinter und

über der andern, liegen. Dadurch kann man den Oeffnungen, in welchen die Lettern

abgesezt werden, eine größere Weite geben, so daß die Vertheilung aus freier Hand

bewerkstelligt werden kann. Wenn nun der Arbeiter eine Letter in eine der

Abtheilungen auf der Vorderplatte stekt, so gleitet sie, wie bei der andern

Maschine, vermöge ihrer eigenen Schwere hinab, und wird durch die an einer

longitudinalen Welle angeordneten excentrischen Scheibe längs der Rinne in der

Platte J fortgedrükt.

Die Sezmaschine ist in folgenden Figuren dargestellt. Fig. 10 ist

ein Frontaufriß, und Fig. 11 ein Aufriß der

Maschine von der linken Seite aus betrachtet. Fig. 12 stellt einen

Grundriß derselben dar, wobei ein Theil des Dekels weggelassen ist, um die darunter

liegenden Theile sichtbar zu machen; Fig. 13 ist ein

verticaler Längendurchschnitt ungefähr durch die Mitte der Maschine nach der

punktirten Linie A B, Fig. 12, und Fig. 14 ein

senkrechter Querschnitt nach der Linie C D, Fig. 12.

Auf dem Maschinengestelle A, A, A, sind zwei horizontale Träger B, B und auf diesen zwei

parallele longitudinale Platten C, C befestigt, mit einer horizontalen Längenschiene, die

längs der Mitte ihrer oberen Fläche eine Rinne besezt, in welcher die Lettern

gleiten, wenn die Maschine arbeitet. An den oberen Kanten dieser Schiene D sind zwei flache Längenplatten a, a befestigt, und diese tragen zwei

senkrechte rechenförmige Gestelle b, b, welche die Lettern enthalten. Die Lettern sind in

senkrechten Columnen angeordnet, und jede Abtheilung des Gestelles b, b enthält eine

Letternsäule von einem bestimmten Buchstaben oder Schriftzeichen; die

Letternschichten sinken vermöge ihrer eigenen Schwere herab, wenn an ihrem unteren

Ende die Lettern durch den zu erläuternden Mechanismus herausgestoßen werden.

Das Gestell oder der Rechen b, b besteht aus einer Reihe senkrechter mit Rinnen versehener Schienen, aus

denen wie Fig.

13 zeigt, unten ein Raum von der Dike und Länge der Letter geschnitten

ist, durch welchen die Lettern aus ihrer Columne heraus auf den endlosen Riemen

geschoben werden können. Die Höhe dieser Räume in den Rinnen muß der Dike der Letter

entsprechen, so daß nur eine einzige Letter zugleich aus der Columne hervorgestoßen

werden kann. Wenn eine Anzahl solcher Schienen neben einander angeordnet ist, so daß

sie den Rechen Fig.

13 bildet, so entsteht dadurch eine Anzahl von Abtheilungen oder Fächern,

welche weiter als die Länge einer Type sind, so daß die in einem dieser senkrechten

Fächer aufgeschichtete Typencolumne vermöge ihrer eigenen Schwere herabsinkt. An der

Vorderseite der Maschine sind, wie die Figuren 10 und 12 zeigen,

zwei horizontale Tastenreihen E, E, E und F, F, F angeordnet. Sämmtliche

Tasten sind als Hebel um Stangen c, c, Fig. 14, drehbar, die

sich längs der Maschine erstreken, und die inneren Enden dieser Tasten sind durch

die Stangen d, d mit den T förmigen Hebeln e

verbunden, deren gemeinschaftliche Drehungsachse in den an den Längenplatten C, C befestigten Trägern f gelagert ist. Das obere Kreuzende jedes T förmigen Hebels wirkt in einem an der horizontal

verschiebbaren Stoßstange g befindlichen Schlize. Diese

Stoßstangen bewegen sich in transversaler Richtung gegen die verschiedenen

Letterncolumnen hin- und von denselben zurük. Wenn daher der Sezer eine der

Tasten mit seinem Finger niederdrükt, so geht die Stange d an ihrem entgegengesezten Ende in die Höhe und ertheilt dem kleinen

Hebel e eine Winkelbewegung, wodurch die Stoßstange g gegen die unterste, der angeschlagenen Taste

entsprechende, Letter der Columne bewegt wird. Die Letter wird aus ihrer Columne

heraus und in die längs der Schiene D eingeschnittene

Rinne gestoßen, von welcher aus sie dem Recipienten zugeführt wird.

In dem Recipienten werden die Lettern auf folgende Weise zu Zeilen vereinigt. Eine in

dem unteren Theile des Maschinengestelles gelagerte Welle G

Fig. 13 und

14

enthält zwei Rollen H und J

und ein Schwungrad I. Ein endloser Riemen h, h, h ist über die Rolle H und über eine Reihe von

Leitungsrollen i, i, i geschlagen. Dieser Riemen bewegt sich in Folge der

Rotation der Rollen in horizontaler Richtung längs des unteren Theils der Rinne in

der Längenschiene D; wenn daher eine Letter auf die oben

beschriebene Weise in

diese Rinne vorgeschoben wird, so fällt sie nothwendigerweise auf die obere Fläche

des Riemens und wird auf demselben liegend dem am linken Ende der Maschine

angeordneten Recipienten zugeführt. Man wird bemerken, daß zwei Reihen Tasten E und F und zwei Reihen T förmiger Hebel e, e vorhanden sind, die eine an der Vorderseite, die

andere an der Rükseite der Schiene D, und daß

deßgleichen zwei Reihen von Letterncolumnen in dem doppelten Rechen b, b angeordnet sind. Durch

Anschlagen der Tasten E werden daher die vordern

Hebelreihen e so wie die Typen der vorderen Columnen und

durch Anschlagen der Tasten F die hinteren Hebelreihen

e so wie die Typen der hinteren Columnen in die

Rinne der Längenschiene D vorgeschoben. In der Mitte des

doppelten Rechens, zwischen den vordern und hinteren Letterncolumnen, hängt lose

eine Reihe dünner Zinnstreifen k, k, k (Fig. 13 und 14), deren

untere Enden sich in die Rinne der Schiene D ein wenig

oberhalb der Oberfläche des endlosen Riemens h

erstreken. Diese Streifen haben den Zwek, zu verhüten, daß die Lettern über die

Rinne hinausgestoßen werden; auch erstreken sich quer über die Rinne in einer Höhe mit den Platten a,

a kleine Stifte, um das eine Ende der so zu weit

hervorgeworfenen Lettern aufzuhalten und die Umdrehung derselben zu verhüten; die

andern Enden der Lettern fallen auf das Band h, durch

dessen Fortbewegung sie von den Stiften befreit und in der geeigneten Lage dem

Recipienten zugeführt werden. Die auf dem endlosen Riemen abgelagerten Lettern

gelangen zunächst nach der Leitungsrolle i* und von da

über einen dreiekigen Quersteg nach einer Walze k* Fig. 13, durch

welche die Letter auf den oberen Theil eines senkrechten T förmigen Schiebers l abgesezt wird; und da

der Reihe nach sämmtliche Lettern in diese Lage kommen, so schichten sie sich zu

einer Zeile auf, wobei der Schieber l in dem Maaße

zurükweicht, als die Lettern sich anhäufen. Damit die auf einander folgenden Typen

genau auf dem oberen Theile des Schiebers l abgelagert

werden, ist eine Walze m, die als Preßwalze wirkt, über

dem Schieber angeordnet. Eine kleine über die Walze m

und über die Rollen o und p

gespannte endlose Kette n, n, n befördert diese Operation. An der Achse der

Rolle p hängt lose ein Federhebel q, der an seinem Ende eine Walze trägt, welche die Kette auf die Walze k* niederdrükt, ferner ein anderer Federhebel r mit einer Walze, durch deren Druk die endlose Kette

n stets gespannt erhalten wird. Ein über die Rollen

o und t, t geschlagenes endloses Band s, s, s sezt die

Kette n in Bewegung. Dieses Band wird durch die an der

Hauptachse G sizende Rolle J

in Thätigkeit gesezt. Die Walze k* erhält zugleich

mittelst eines endlosen Bandes von einer Rolle u

aus, die mit der Rolle

o an gleicher Achse sich befindet (Fig. 11 und 12) eine

rotirende Bewegung.

Eine andere Anordnung dieses Theiles der Maschine ist nach einem größeren Maaßstabe

in Fig. 20

abgesondert dargestellt; hier läuft die endlose Kette n,

anstatt um die Rollen m, o

und p

Fig. 13

geschlagen zu seyn, nur um die zwei Rollen p und p*. Die Lettern werden

ganz auf die mit Bezug auf Fig. 13 oben beschriebene

Weise durch die endlose Kette h auf den T förmigen Schieber l

gebracht; aber anstatt durch die erwähnte Kette n werden

sie im vorliegenden Falle durch ein kleines schnekenförmiges Excentricum m* auf den Schieber

l niedergedrükt. Diese an der Achse einer

Riemenscheibe befindliche Schneke wird mittelst eines Riemens von der Rolle o aus in rasch rotirende Bewegung gesezt und drängt

dadurch die Letternzeile abwärts. Auch die endlose Kette n wird von der Rolle o aus vermittelst eines

Riemens, der eine an der Achse p sizende Rolle

umschlingt, in Thätigkeit gesezt. Es wird nun einleuchten, daß die durch den

Laufriemen h vorwärts gebrachten Lettern in successiver

Ordnung auf dem Schieber l aufgeschichtet werden, und

daß der Schieber in Folge der Anhäufung der durch die Kette n und die Walze m oder das Excentricum m*, Fig. 20, gedrängten

Letter allmählich niedergedrükt wird, bis auf demselben eine Letternzeile

aufgeschichtet liegt. Es ist hier zu bemerken, daß eine Platte v, Fig. 10, gegen den

Schieber l gehalten werden muß, um das Herausfallen der

Lettern während des Sezens zu verhüten. Um diesen Theil der Maschine deutlicher zu

erläutern, ist der Recipient in den Figuren 15, 16, 17 und 18 in

vergrößertem Maaßstabe, von der Maschine abgesondert, dargestellt. Die Figuren 15 und

16 zeigen

den in den Figuren

10 und 13 sichtbaren Recipienten mit seinem Zugehör; Fig. 17 ist eine

Endansicht und Fig.

18 eine hintere Ansicht desselben.

Um sich überzeugen zu können, wenn die zur Bildung einer Zeile hinreichende Anzahl

Lettern auf dem Schieber l sich angehäuft hat, ist der

Maschine ein in den Figuren 10–14 dargestellter

Zählapparat beigegeben. Dieser Apparat besteht aus einem Zifferblatte a, Fig. 10, welches

unmittelbar unter dem Rahmen, worauf der Sezer sein Manuscript legt, angeordnet ist.

Durch den Mittelpunkt dieses Zifferblattes geht, wie Fig. 14 zeigt, in

schräger Richtung eine Achse b nach der hinteren Seite

der Maschine. An dem hinteren Theile der Achse b

befindet sich eine Rolle c, von der aus eine endlose

Kette Fig. 13

nach einer andern in Fig. 12 sichtbaren Rolle

hingeht, die an einer transversalen Achse e befestigt

ist. An dieser Achse e befindet sich hinter dem

Recipienten eine ähnliche Rolle f, die in der

abgesonderten Fig.

18 am deutlichsten sichtbar ist. An diese Rolle ist das Ende einer Kette g befestigt, deren entgegengeseztes Ende an das untere

Ende einer senkrechten Schiebstange h gehängt ist,

welche die hintere Führung des T förmigen Schiebers

bildet, an der die Letternzeilen auf die angegebene Weise aufgeschichtet werden. An

der Welle e sizt ferner eine Rolle i, über deren Peripherie ein belastetes Frictionsband

gelegt ist, um das Niedersinken des Schiebers theilweise zu verzögern. Das

Zifferblatt a ist mit einer Zolle und Zolltheile

darstellenden Eintheilung versehen, um durch Umdrehung des Zeigers zu zeigen, wie

tief der Schieber, wenn die Maschine sich im Gang befindet, herabgesunken ist, und

den Sezer von der Länge der auf dem Schieber angehäuften Letternzeile in Kenntniß zu

sezen. Außerdem ist auf dem Zifferblatte noch ein adjustirbarer Zeiger angeordnet,

mit dessen Hülfe der Sezer die Länge jeder Zeile reguliren kann.

An der Achse e befindet sich ein Sperrrad k mit einem adjustirbaren Sperrkegel (Fig. 10, 11 und 12), welches kurz vor der

Vollendung jeder Letternzeile als Warnung einen Hammer an ein Glökchen k* schlagen läßt.

Nachdem auf diese Weise der Sezer von der Vollendung einer Zeile benachrichtigt

worden ist, dreht derselbe die an der Achse e

befindliche Kurbel l, um die Letternreihe auf den Boden

des Recipienten niederzulassen; sodann bewegt er, um dieselbe in die Adjustirbüchse

zu bringen, einen unter den Tasten angeordneten Hebel m,

Fig. 10,

11 und

14.

Dieser Hebel steht durch eine Stange n mit einem an den

Schieber q befestigten Arm p

in Verbindung. Der Schieber q ist eine längs der

Vorderseite des Recipienten bewegbare flache Platte (Fig. 10, 13, 15 und 16). Der Recipient

besteht aus einer senkrechten flachen Platte r, r, gegen welche der T

förmige Schieber l auf- und niederspielt. An der

Vorderseite ist die oben erwähnte Platte v befestigt, so

jedoch, daß für die Schieber und die Letternreihe ein schmaler Raum bleibt, wie Fig. 17 zeigt.

Mit dem Ende des Recipienten r ist mittelst eines

Scharniers die Adjustirbüchse s verbunden, die aus zwei

um einen Stift t auf- und nieder beweglichen

parallelen Platten besteht. Während die Adjustirbüchse, wie die Figuren 10, 13 und 16 zeigen,

aufrecht an dem Ende des Recipienten r steht, und in

dieser Lage durch den Haken u festgehalten wird, bewegt

der Sezer den Schieber q mit Hülfe des Hebels p seitwärts, wodurch die Letternreihe aus dem

Recipienten in die Adjustirbüchse gedrängt wird. Der T

förmige Schieber l kann nun durch Umdrehung der Kurbel

wieder erhoben werden, um eine neue Letternzeile in Empfang zu nehmen. Hierauf wird

die Adjustirbüchse s in die Fig. 15 und 18

dargestellte horizontale Lage herabbewegt, wo ein Sezergehülfe die etwaigen Fehler

des Sazes corrigirt. Ist dieß geschehen, so hebt er mit Hülfe einer Kurbel und eines Excentricums w das Schiff v bis zum

unteren Theil der Adjustirbüchse in die Fig. 15 dargestellte

Lage, und zieht dann in horizontaler Richtung einen Schieber x, Fig.

18, hervor, wodurch die Lettern in das Schiff herabsinken können. Das

Schiff ist auf einer an dem Maschinenende befestigten Hervorragung y angeordnet und hängt mittelst Zapfen an einem

Schieberrahmen z, welcher sich horizontal um einen an

seinem Ende befindlichen Zapfen auf der Hervorragung y

dreht. Diese Theile sind in größerem Maaßstabe am deutlichsten Fig. 19 sichtbar. Der

Sezergehülfe zieht das Schiff gelegentlich zur Seite, gibt ihm eine sanfte Neigung,

um die Letternreihen bis zur erforderlichen Columnenbreite auszubreiten, und stekt

die erforderlichen Durchschußlinien zwischen die Zeilen.

Die Figuren 21

und 22

stellen in zwei Ansichten die sogenannte „Einsezbüchse“ (feeding stick) dar, ein Instrument, mit dessen Hülfe

eine Typencolumne aus einer Rinne der Ablegmaschine herausgenommen und in die

betreffende Kammer des Rechens der Sezmaschine eingesezt werden kann. Auf einer

geraden rectangulären Schiene a, a, a, die an ihrem Ende eine Hervorragung b besizt, läßt sich ein Schieber c bewegen. Dieser Schieber wird, wenn das Instrument mit Lettern gefüllt

worden ist, mittelst einer Daumenschraube an der Schiene festgestellt, und eine

gerade Stange durch die in b und c befindlichen Löcher gestekt. Diese Stange muß herausgezogen werden, wenn

eine Letterncolumne aus einer der Rinnen der Ablegmaschine herausgenommen werden

soll. Die Schiene a wird in diesem Falle an der Seite

der in der Rinne der Ablegmaschine stehenden Letter dicht angelegt, so daß die Lippe

b mit dem einen Ende der Columne in Berührung ist;

alsdann wird der Schieber c gegen das entgegengesezte

Ende der Columne gedrükt und durch die Schraube festgestellt. Wenn auf diese Weise

die Letternreihe an ihren Enden festgehalten wird, so stekt man die Stange d hindurch, um das Herausfallen der Lettern zu verhüten.

Die Einsezbüchse kann nun mit ihren Lettern in eines der senkrechten Fächer der

Sezmaschine hinabgelassen werden. Zieht man alsdann die Stange d heraus und schraubt den Schieber los, so läßt sich das

Instrument hervorziehen, während die Letterncolumne in ihrem Fache zurükbleibt.

Tafeln