| Titel: | Verbessertes Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle, worauf sich Frederick Parker im New-Gravel-lane, Grafschaft Middlesex, am 22. Jun. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 89, Jahrgang 1843, Nr. CXVIII., S. 447 |

| Download: | XML |

CXVIII.

Verbessertes Verfahren zum Wiederbeleben der

Knochenkohle, worauf sich Frederick Parker im New-Gravel-lane, Grafschaft Middlesex,

am 22. Jun. 1839 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. August 1843, S.

28.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Parker's Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle.

Bekanntlich wird beim Raffiniren des Zukers zum Entfärben der Syrupe viel thierische

Kohle verbraucht, welche, nachdem sie eine Zeit lang benüzt wurde, wieder belebt werden muß, was durch Ausglühen derselben

bewerkstelligt wird. Man bedient sich hiezu verschiedener Vorrichtungen, wie

Retorten, Töpfe, Oefen, die während ihres Gebrauches so luftdicht als möglich

verschlossen werden und man verfuhr dabei wie folgt: man ließ 1) die Kohle in

demselben Gefäße, in welchem sie erhizt wurde, wieder abkühlen; dieses Verfahren ist

zwar in Bezug auf die Güte der wiedergewonnenen Kohle vortheilhaft, aber auch

langwierig und kostspielig; oder man nahm 2) die in verschlossenen Töpfen etc. auf

den gehörigen Grad erhizte Kohle in glühendem Zustande heraus und brachte sie in

luftdicht verschließbare Abkühlgefäße; dabei leidet aber die Güte der wiederbelebten

Kohle.

Vorliegende Erfindung bezwekt nun, daß beim Wiederbeleben der Knochenkohle die

Retorte, der Ofen, oder das Gefäß nicht abgekühlt zu werden braucht und dennoch die

Kohle beim Herausnehmen und Abkühlen weder in rothglühendem, noch überhaupt in einem

Zustand, welcher ihr schaden könnte, in Berührung mit der Atmosphäre kömmt; es

werben nämlich das Gefäß, in welchem sie geglüht, und dasjenige, in welchem sie

abgekühlt wird, so vorgerichtet, daß sie temporär oder beständig mit einander in

Verbindung gesezt werden können und die Luft vom Anfang des Ausglühens bis zur

gehörigen Abkühlung ausgeschlossen bleibt.

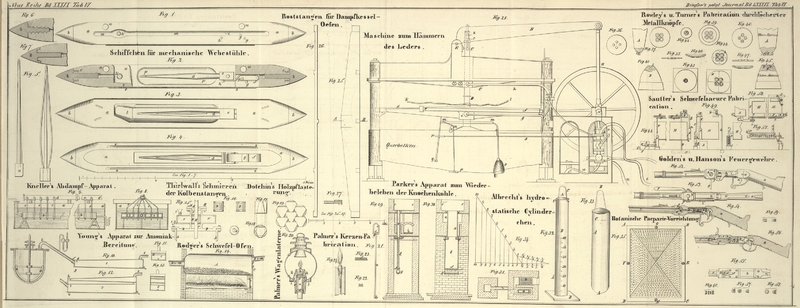

In Fig. 29,

30 und

31 ist

ein solcher Apparat abgebildet, in welchem das Ausglühen und Abkühlen in

unmittelbarer Aufeinanderfolge ohne Zutritt der Luft bis nach hinlänglicher

Abkühlung stattfindet, a ist eine verticale Retorte von

Eisen, welche von den Feuercanälen des Ofens b umgeben

ist; c ist ein Rumpf, in welchem sich beständig ein

Vorrath wieder zu belebender Knochenkohle befindet; aus diesem fällt, wenn der

untere Raum der Retorte a entleert wird, frische Kohle

nach, oder wird nachgeschoben. Hiebei kann zur erhizten Kohle keine Luft zutreten,

d ist das Abkühlgefäß, welches mit dem untern Ende

der Retorte a mittelst einer mit Sand abgesperrten Fuge

e in Verbindung steht. Diese Abkühlvorrichtung ist

von dünnem Eisenblech und ziemlich groß, um hinlängliche große Oberfläche

darzubieten; das untere Ende ist durch einen Boden und einen Schieber verschlossen,

in denen sich Reihen von Oeffnungen befinden, welche, wenn Kohle herausgenommen

werden soll, übereinander treffend gemacht werben.

Nach dem Herabfallen vom Gefäße a wird die Kohle im

Gefäße d allmählich abgekühlt und kann, bis sie in f ankömmt, ohne Anstand herausgenommen werden.

Es ist gerade nicht nöthig, daß die Abkühlvorrichtung unten verschlossen sey, da die

niedergegangene und herausgefallene Kohle in einem Haufen liegen bleiben und so die

Vorrichtung verschließen kann. Es muß Acht gegeben werden, daß die Kohle nicht zu

früh wieder der Luft ausgesezt werde, g ist eine

Vorrichtung zum Messen der aus dem Kühler d kommenden

Kohle; sie ist ebenfalls mit einem Schieber und gelöcherten Boden versehen wie der

oben bei d beschriebene.

Tafeln