| Titel: | Beschreibung eines neu construirten Fallwerkes zum Pressen der Gold- und Silberarbeiten; von Alexander Nellinger in Pforzheim. |

| Autor: | Alexander Nellinger |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. IV., S. 8 |

| Download: | XML |

IV.

Beschreibung eines neu construirten Fallwerkes

zum Pressen der Gold- und Silberarbeiten; von Alexander Nellinger in

Pforzheim.

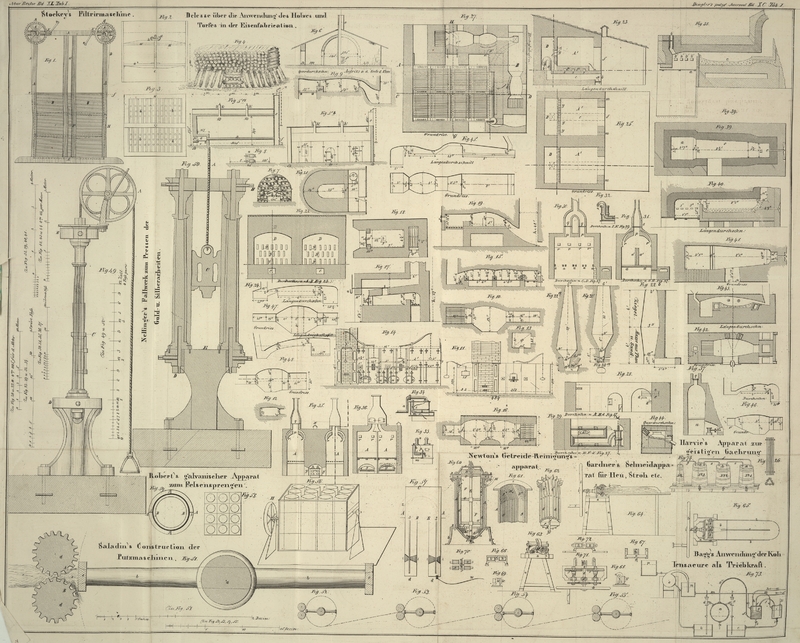

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Nellinger's Fallwerk zum Pressen der Gold- und

Silberarbeiten.

Dieses Fallwerk wird besonders zum Pressen der Gold- und Silberarbeiten

benüzt. Das Ganze besteht meistens aus Gußeisen, und es sind nur die verschiedenen

Stellschrauben, so wie der unten in den Hammer C

eingepaßte Kopf von Stahl.

Diese Maschine ruht auf einem steinernen Fundamente von circa 4 Fuß Tiefe und 3½ Fuß Durchmesser; auf diesem Fundamente

liegt ein Holzblok F, welcher dem gußeisernen Fuße D, Fig. 49 und 50, als

Unterlage dient und mittelst vier starken Schrauben auf ersteren aufgeschraubt ist.

Um größere Festigkeit zu erreichen, sind an den Fuß vier aufrecht gehende Nerven

angegossen. Oben auf dem Fuße D ist der aufgegossene

Amboß E sichtbar, auf welchen ein gehärtetes Gesenke

mittelst vier starker Stellschrauben fest eingespannt werden kann. Zu beiden Seiten

des Ambosses E sind Löcher zur Aufnahme der beiden

Säulen gebohrt und es werden leztere mit starken Muttern von Unten auf den Fuß

aufgeschraubt. Beide Säulen sind oben durch ein Querstük B mit einander verbunden, welches ebenfalls durch zwei starke Muttern auf

beide Säulen befestigt ist. Auf diesem Querstük B, Fig. 49, ruht

eine schmiedeiserne Gabel, in welcher sich die Seilrolle dreht. An beide Säulen ist

ein dreiekig gehobeltes Lineal angegossen, zwischen welchen Linealen sich der Hammer

C passend auf und nieder bewegt. Sollte durch

längeren Gebrauch der Hammer C nicht mehr ganz passend

gehen, so können durch die zu beiden Seiten vorstehenden Stellschrauben die Säulen

dem Hammer genähert werden.

Den Hammer C läßt man auf dem winkelförmigen Träger h so lange ruhen, als man mit dem Einspannen eines

nöthigen Gesenkes zu thun hat. Das den Hammer C tragende

Seil hat an seinem untern Ende einen Steigbügel, so daß man beim Aufziehen des

Hammers mit Fuß und Händen zugleich arbeiten kann. Der in den Hammer C eingepaßte Stahlkopf ist an seiner untern Fläche mit

vielen kleinen Löchern versehen, welche alle schief eingebohrt sind, und in denen

sich das zum Pressen nöthige Blei oder Kupfer fest anhängt.

Fig. 50 zeigt

den obern Theil des Fußes D; aus dieser Figur ersieht

man sowohl die ovale Form, als auch die zur Aufnahme der Säulenzapfen nöthigen

Oeffnungen, nebst den vier starken Stellschrauben, zwischen welchen das gehärtete

Gesenke eingespannt ist; ferner wie sich der Hammer C

zwischen beiden Säulen in dreiekigen Prismen bewegt; auch sieht man darin die oben

erwähnten kleinen Oeffnungen, welche zur Aufnahme (zum Festhalten) der nöthigen

Blei- und Kupferpfaffen dienen.

Diese neue Art von Fallwerken zeigt sich in mehrfacher Beziehung sehr vortheilhaft,

indem sie von sehr großer Dauer sind, ganz wenig Raum erfordern, gar leicht in

wenigen Stunden auf eine andere Stelle versezt werden können und man damit überdieß

viel schneller als mit einer Presse arbeiten kann, weil das zu prägende Metall nach

jedem Schlage von selbst aus dem Gesenke hüpft, während es bei Anwendung der Presse

erst aus dem Gesenke heraus gelüpft werden muß. Um das Zerreißen des zu prägenden

Metalles zu verhüten, schlägt man zuerst einen sogenannten Bleipfaff in den am

Hammer C befindlichen Stahlkopf ein; da aber mittelst

Blei allein sich die Bleche nicht scharf ausschlagen, so befestigt man auf ähnliche

Weise einen Kupferpfaff, mittelst dessen dann fertig geprägt werden kann.

Das Gewicht der ganzen Maschine beträgt 17 Cntr.; der Hammer C ist 65 Pfd. schwer. Die vollständige Maschine kostet 375 fl.

Tafeln