| Titel: | Ueber einen hydroelektrischen Apparat (einen Elektrisirdampfkessel) und einige mit demselben angestellte Versuche; von W. G. Armstrong. Ein Schreiben an Hrn. Faraday. |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. XLV., S. 175 |

| Download: | XML |

XLV.

Ueber einen hydroelektrischen Apparat (einen

Elektrisirdampfkessel) und einige mit demselben angestellte Versuche; von W. G. Armstrong. Ein

Schreiben an Hrn. Faraday.

Aus dem Philosophical Magazine, Sept. 1843, S.

194.

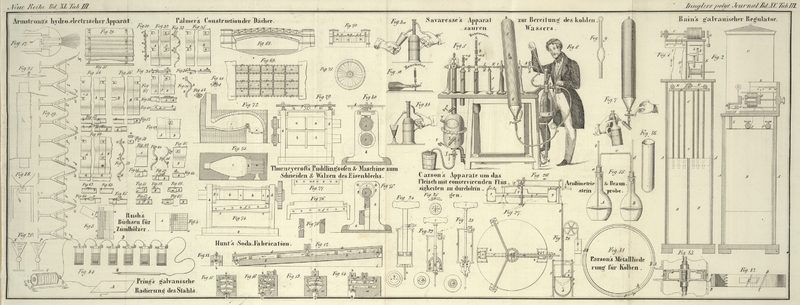

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Armstrong, über einen hydroelektrischen Apparat.

Folgenden Bericht über einen unter meiner Oberaufsicht vor Kurzem construirten

elektrischen Dampfkessel und die damit angestellten Versuche schike ich Ihnen zu,

nicht nur weil Sie vor Kurzem mit so gutem Erfolg Untersuchungen über die

DampfelektricitätSie sind im polytechnischen Journal Bd. LXXXVIII S. 226

mitgetheilt. angestellt haben, sondern weil die Resultate meiner

Versuche geeignet sind, einige Ihrer Ansichten hinsichtlich der Natur und der

Identität der verschiedenen Arten der Elektricität näher zu erklären und zu

bestätigen.

Die mächtigen Wirkungen, welche ich im vergangenen Herbst von dem damals angewandten

elektrischen DampfkesselMan vergl. polyt. Journal Bd. LXXXVII S. 459. erhielt,

veranlaßten mich zu dem Antrage, daß ein großer derartiger von verbesserter

Construction für das polyt. Institut in London angefertigt werden solle. Es wurde so

beschlossen; der Apparat, welchen ich in Zukunft Ihrer Theorie zufolge

„hydroelektrische Maschine“

nennen werde, wurde vor Kurzem fertig und wird bald an den Ort seiner Bestimmung

kommen, wo er, wie ich hoffe, bei geeigneten Vorrichtungen zur Fortschaffung des

entladenen Dampfes eben so gut wirken wird, wie in freier Luft.

Ich will nun eine allgemeine Idee von der Beschaffenheit des Apparats zu geben

versuchen und dann seine Wirkungen besprechen.

Der Dampfkessel ist ein Cylinder aus gewalztem Eisenblech von 3 Fuß 6 Zoll

Durchmesser und 6 Fuß 6 Zoll Länge, den Rauchkasten abgerechnet, welcher eine

Verlängerung des Cylinders bildet, womit seine Gesammtlänge 7 Fuß 6 Zoll beträgt.

Der Feuerraum ist innerhalb des Kessels und die erhizte Luft wird mittelst Röhren

durch das Wasser in diesen Rauchkasten geleitet, welcher mit einem Kamin in

Verbindung steht. Der Apparat ruht 3 Fuß hoch vom Boden auf 6 starken Säulen von

dunkelgrünem Glase, und ist dadurch gehörig isolirt; der Dampf wird durch 46

Mündungsstüke strahlenförmig ausgelassen, zu welchen allen er durch eine eiserne

Condensationsröhre

geleitet wird, worin sich durch die Kälte der äußern Luft die geeignete Menge mit

dem Dampf auszustoßenden Wassers absezt.

Fig. 17 stellt

ein solches Mündungsstük vor. Es besteht aus einer messingenen Hülse, in welcher ein

cylindrisches Stük Heisteriaholz stekt, durch welches ein ⅛ Zoll im

Durchmesser weites, rundes Loch gebohrt ist, in das der Dampf durch eine Oeffnung

eintritt, wie ich sie früher schon genau beschrieben habe (polytechnisches Journal

Bd. LXXXVII S.

459). Die eigenthümliche Gestalt dieser Oeffnung scheint dadurch zu

wirken, daß sie dem Dampfe das Bestreben mittheilt, sich beim Eintreten in die

Holzröhre kelchförmig auszubreiten, wodurch die Wassertheilchen, welche er mit

fortreißt, mit der reibenden Fläche des Holzes kräftig zusammentreffen. Diese

Erklärung ist keine bloße Muthmaßung mehr, denn ich finde daß, wenn Wasser mit

starkem Druk durch eine solche Oeffnung getrieben wird, es in der Gestalt wie Fig. 18

auseinander getrieben wird.

Der Dampf strömt gegen eine Reihe mit dem Boden communicirender Metallspizen aus,

durch welche seine Elektricität weggeleitet und ihr Zurüktreten in den Kessel

verhindert wird. Diese Spizen werden sehr nahe an die Dampfstrahlen gebracht bei

Versuchen, wo eine große Quantität Elektricität erforderlich ist, ohne daß die

Funken sehr lang sind; beabsichtigt man aber hohe Spannung, so werden sie 3–4

Fuß weit von den den Dampf auslassenden Oeffnungen entfernt.

Als Beispiel, mit welcher Kraft diese Maschine Flaschen ladet, diene, daß mein

Freund, Capitän Ibbetson, einer der Directoren des

polytechnischen Instituts zu London, eine große Leidner Flasche mitbrachte, welche

bei Versuchen mit der kolossalen Scheibenmaschine des Instituts sich in der Minute

fünfzigmal von selbst entlud, während sie an den Dampfkessel gebracht, in derselben

Zeit 140 solche Entladungen gab.

Die Funken, welche dieser Dampfkessel gibt, stehen, obschon sie manchmal 22 Zoll

Laͤnge erreichen, doch durchaus in keinem Verhältniß zu seinen übrigen

Wirkungen.

Seine größte Kraft entwikelt er, wenn die Elektricität bloß als Strom ohne alle

Nebenableitung von ihm abgeleitet wird; die Resultate welche ich auf diese Weise

erhalten habe, werden Ihr Interesse in hohem Grade erregen.

Die elektrochemische Zersezung des Wassers, bisher durch Reibungselektricität noch

niemals unzweideutig erreicht, wurde mittelst dieser Maschine höchst deutlich und

entschieden bewirkt. Ich will nun ein Experiment beschreiben, bei welchem diese

interessante Erscheinung zugleich mit andern erhalten wurde.

Zehn kleine Weingläser wurden, wie Fig. 19 zeigt,

aufgestellt und in jedes ein gleiches Maaß einer der folgenden zehn Flüssigkeiten

geschüttet.

Nr. 1. Destillirtes Wasser.

Nr. 2. Destillirtes Wasser.

Nr. 3. Destillirtes Wasser, mit 1/6 seines Volums Schwefelsaͤure

angesaͤuert.

Nr. 4. Destillirtes Wasser, mit 1/6 seines Volums Schwefelsaͤure

angesaͤuert.

Nr. 5. Aufloͤsung von schwefelsaurem Natron, mit angesaͤuertem Lakmus

geroͤthet.

Nr. 6. Aufloͤsung von schwefelsaurem Natron, mit Lakmus geblaͤut.

Nr. 7. Loͤsung von schwefelsaurer Bittererde, mit angesaͤuertem Lakmus

geroͤthet.

Nr. 8. Aufloͤsung von schwefelsaurer Bittererde, mit Lakmus

geblaͤut.

Nr. 9. Destillirtes Wasser, mit angesaͤuertem Lakmus geroͤthet.

Nr. 10. Destillirtes Wasser, mit Lakmus geblaͤut.

Eine Glasröhre, welche an einem Ende einen Platindraht umschloß, der ¼ Zoll

tief in die Röhre hinabreichte, wurde in jedes Glas gestellt, nachdem eine Portion

der in dasselbe gehörenden Flüssigkeit eingegossen worden war. Die Röhren waren alle

von gleicher Größe, nämlich 3½ Zoll lang und innerlich 1/6 Zoll weit. Der

Platindraht der ersten Röhre wurde mit dem Dampfkessel, der der lezten mit einer

bleiernen Röhre verbunden, die in einen nahen Brunnen überging. Die Drähte der

übrigen Röhren waren paarweis und abwechselnd zwei Gläser durch befeuchtete

Baumwolle verbunden, wie dieß die Figur zeigt. Unter diesen Umständen mußten

natürlich die Röhren in den Gläsern 1, 3, 7 und 9 negative und die übrigen positive

Pole enthalten.

Wurde der Apparat nun in Gang gesezt, so erhob sich sogleich ein Strom kleiner Blasen

von allen Drähten und man wurde sogleich gewahr, daß das in den Röhren, welche die

negativen Pole enthielten, angesammelte Gas genau zweimal so viel Raum einnahm, als

das von den positiven Polen entwikelte. Nach Verlauf von 2 bis 3 Minuten wurde die

rothe Flüssigkeit in Nr. 9 (Wasser mit geröthetem Lakmus) rings um den Draht in der

Röhre blau, wahrend die blaue Flüssigkeit in Nr. 10, mit Lakmus gebläutes Wasser, in

gleichem Grade geröthet worden war. Bei fortwährendem Processe erfolgte eine solche

Veränderung auch in den Gläsern Nr. 5 und 6, welche die Glaubersalzlösungen, und in

denjenigen Nr. 7 und 8, welche die Bittersalzlösungen enthielten; doch war der

Uebergang von Blau zu Roth und von Roth zu Blau in diesen Gefäßen bei weitem nicht

so rasch wie in 9 und 10, wo doch kein Salz zugegen war, welches durch seine Zersezung

eine Säure am einen und ein Alkali am andern Pol abgibt.

Sobald der Druk im Dampfkessel von 75 Pfd. auf 40 Pfd. per Quadratzoll vermindert war, wurde der Dampf abgesperrt, bis der

frühere Druk wieder erreicht war, wo dann der Apparat wieder in Gang gesezt wurde;

durch mehrmaliges Wiederholen dieser Operation erhielt ich in allen Röhren welche

die negativen Drähte enthielten, so viel Gas, daß es beinahe einen Zoll ihres obern

Theils einnahm, und halb so viel dem Raume nach in den die positiven Drähte

enthaltenden Röhren.

Als das Experiment beendet war, war die Umwandlung des Roth in Blau in Nr. 9 und des

Blau in Roth in Nr. 10 vollkommen geschehen und hatte sich der ganzen Flüssigkeit

sowohl in den Gläsern als in den darin befindlichen Röhren mitgetheilt. In den

übrigen Glaubersalz- und Bittersalzlösungen enthaltenden Gläsern war die

Farbenveränderung ebenfalls bedeutend, doch bei weitem nicht so stark wie in 9 und

10, obwohl beim Beginn des Experiments die Quantität der färbenden Substanz in allen

Gläsern dieselbe war.

Die Mengen, in welchen sich die Gase von den beiden Polen entwikelt hatten, waren

allein schon hinreichend, um anzudeuten, daß sie einerseits Wasserstoff,

andererseits Sauerstoff waren; es bedarf daher kaum der Erwähnung, daß sie sich bei

der Prüfung als solche verhielten. Einen Unterschied in der Quantität desselben in

verschiedenen Röhren aufgesammelten Gases konnte ich nicht bemerken und durch eine

kleine Unterbrechung des Leitungsdrahtes, so daß die Elektricität in kurzen Funken,

statt in gleichmäßigem Strom überging, schien die Zersezung weder beschleunigt noch

aufgehalten zu werden.

Die gesammte Zeit, während welcher der Apparat in Gang war und diese Wirkungen

hervorbrachte, betrug etwa 1¼ Stunde; wenn ich mich aber sehr enger Röhren

bediente und kleine Mengen Flüssigkeit anwandte, konnte ich eben so entscheidende

Resultate in 8 bis 10 Minuten erhalten.

Bei einem solchen Versuch beobachtete ich auch, daß wenn der elektrische Strom durch

zwei Glasgefäße geleitet wurde, die reines Wasser enthielten und durch feuchte

Baumwolle mit einander communicirten, das Wasser in dem den negativen Pol

enthaltenden Gefäße über seine ursprüngliche Höhe stieg, in dem Glas mit dem

positiven Pol aber sich unter dieselbe senkte, was die Ueberführung von Wasser in

der Richtung eines vom positiven zum negativen Pole gehenden Stromes beweist. Die

nähere Untersuchung dieser Erscheinung führte mich zu einem sehr unerwarteten und

merkwürdigen Resultat.

Zwei Weingläser N und P, Fig. 20,

wurden beinahe bis zum Rand mit destillirtem Wasser angefüllt, etwa 4/10 Zoll aus

einander gestellt und mit einander durch einen angefeuchteten Seidenfaden in

Communication gesezt, welcher lang genug war, daß ein Theil desselben in jedem Glas

noch mehrere Windungen machen konnte, wie die Figur zeigt. Der negative, oder mit

dem Dampfkessel in Verbindung stehende Draht wurde in das Glas N (welches ich das negative Glas nenne) gestekt und der

positive, mit dem Boden communicirende Draht in das Glas P (das positive) gebracht. Als nun der Apparat in Gang gesezt wurde,

zeigten sich folgende sonderbare Erscheinungen.

1) Es bildete sich augenbliklich zwischen den zwei Gläsern eine, den Seidenfaden in

ihrer Mitte einschließende, dünne Wassersäule und der Seidenfaden begann sich von

dem negativen Pol gegen den positiven hin zu bewegen und war bald ganz übergezogen

und in dem positiven Glas abgesezt.

2) Die Wassersäule erhielt sich hierauf noch ein paar Secunden zwischen den Gläsern

schwebend wie zuvor, jedoch ohne den Faden als Stüze zu haben; als sie brach, ging

die Elektricität in Funken über.

3) Wenn ein Ende des Seidenfadens am negativen Glas fest gemacht wurde, so

verminderte sich das Wasser im positiven Glas und nahm im negativen zu — ein

deutlicher Beweis, daß die Bewegung des Fadens, wenn sie frei war, in der dem

Wasserstrom entgegengesezten Richtung statt fand.

4) Als ich einige Staubtheilchen auf die Wasserfläche streute, bemerkte ich bald

durch ihre Bewegungen, daß zwei entgegengesezte und zwar concentrische Strömungen

zwischen den Gläsern stattfanden; der innere Strom ging vom negativen zum positiven,

und der äußere vom positiven zum negativen Pol. Der äußere Strom, oder das was ich

als solchen betrachte, wurde manchmal nicht in das negative Glas hineingeleitet,

sondern tropfte außen am positiven Glase herab; das Wasser, statt sich wie vorher im

negativen Glase anzusammeln, verminderte sich in diesem Falle in lezterem sowohl als

im positiven Glase.

5) Nach vielen fruchtlosen Versuchen gelang es mir endlich, das Wasser ohne

Vermittlung des Fadens einige Minuten lang zwischen den beiden Gläsern überzuleiten;

nach Verlauf dieser Zeit konnte ich nicht finden, daß eine wesentliche Veränderung

in der Quantität des in jedem Glase enthaltenen Wassers stattgefunden habe. Die

beiden Ströme schienen sonach beinahe oder ganz gleich zu seyn, wenn der innere

nicht durch die Reibung mit dem Faden zurükgehalten wurde.

Ich bemerke noch, daß zum Gelingen des Experiments das Wasser in den Gläsern

nothwendig ganz rein seyn muß. Die geringste Verunreinigung machte das Wasser auf

dem Faden kochen, statt in der beschriebenen Weise zwischen den Gläsern übergehen

und sobald der Faden troken wurde, zerstörte ihn die durch den elektrischen Strom

hervorgebrachte Hize. Um des Erfolges gewiß zu seyn, mußte ein aus gläsernen Gefäßen

destillirtes Wasser angewandt werden.

Unter mehreren andern elektrochemischen Wirkungen dieses Apparats verdient das

Ueberziehen einer kleinen Silbermünze mit Kupfer Erwähnung; dieselbe wurde an einem,

den negativen Pol in einer Auflösung von schwefelsaurem Kupfer bildenden Platindraht

befestigt; jedoch war ein lang fortgeseztes Wirken des Apparats erforderlich, um

dieß zu bewerkstelligen. Auch verdient die Zersezung von Jodkalium erwähnt zu

werden, welche so stark war, daß ein Weinglas voll der Lösung bei Zusaz von

Stärkmehl und ein paar Tropfen Salzsäure in kurzer Zeit tiefblau gefärbt wurde. Ohne

Salzsäure wurde die Mischung in der Regel statt blau, bernsteingelb gefärbt.

Eine Magnetnadel, welche zwischen den Windungen eines sechzehnmal gewundenen

multiplicirenden Drahts an einem Seidenfaden aufgehangen und deren Erdmagnetismus

auf gewöhnliche Weise durch eine zweite Nadel neutralisirt worden war, wurde, wenn

man den Strom durch den Draht Passiren ließ, sogleich abgelenkt und zwischen Winkeln

von 20 bis 30° in Oscillation erhalten. Wurde der Strom umgekehrt, so fand

die Ablenkung in entgegengesezter Richtung statt, gerade so, wie es auch mit der

Volta'schen Elektricität der Fall gewesen wäre.

In einem Cylinder aus weichem Eisen von 9 Zoll Länge und 1 Zoll Durchmesser, welcher

mit etwa 80 Fuß Kupferdraht umwikelt, mit Baumwolle überzogen und dik überfirnißt

war, wurde hinreichend Magnetismus erregt, um auf eine in seine Nähe gebrachte

Compaßnadel auffallend einzuwirken.

Fig. 21 zeigt

wie dieses Experiment angestellt wurde. A ist die Stange

weichen Eisens mit dem darum gewundenen Kupferdraht und B die auf einer Spize sich drehende Compaßnadel, welche mit einem ihrer

Pole 2 Zoll weit von dem nächsten Ende der Eisenstange entfernt angebracht war. Ließ

man den Strom durch den Draht passiren, so bewegte sich die Nadel um 5° gegen

die Stange hin, und wenn der Strom aufhörte, kehrte sie in ihre ursprüngliche

Stellung zurük. Wurde hinwiederum die Richtung des Stroms umgekehrt, so wurde die

Nadel um 3½° zurükgestoßen, was einen Abstand der beiden Endpunkte von

8½° ausmacht.

Schließlich muß ich mich noch gegen die mir zugeschriebene Ansicht verwahren, als

erzeuge sich die Elektricität durch den Uebergang des Wassers in den luftförmigen

Zustand. Ich habe schon lange die Meinung festgehalten, daß das Ausstoßen einer

gewissen Menge Wassers in Verbindung mit dem Dampf eine starke Entwikelung von

Elektricität wesentlich bedingt, so wie auch, daß die Wirkung sehr von der

Beschaffenheit und Gestalt der auslassenden Mündung abhängt; auf diesen Grundsäzen

fußend, experimentirte ich über ein Jahr lang, was mich in den Stand sezte, meinen

Apparat auf seinen jezigen Grad von Wirksamkeit zu bringen. Meine Ansichten hierüber

finden sich in zwei Abhandlungen (polytechn. Journal Bd. LXXXIII S.

271 und Bd. LXXXVII S. 459) niedergelegt; in beiden Abhandlungen aber sprach

ich meine Zweifel aus, als wäre Reibung die ausschließliche Ursache der

Elektricitäts-Erregung. Diese sind jezt wenigstens in der Hauptsache durch

Ihre meisterhafte Untersuchung dieses Gegenstandes gelöst.

Tafeln