| Titel: | Beschreibung des von Hrn. Ph. Savaresse construirten Apparats zur Fabrication kohlensaurer Wasser. |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. XLVII., S. 182 |

| Download: | XML |

XLVII.

Beschreibung des von Hrn. Ph. Savaresse construirten

Apparats zur Fabrication kohlensaurer Wasser.

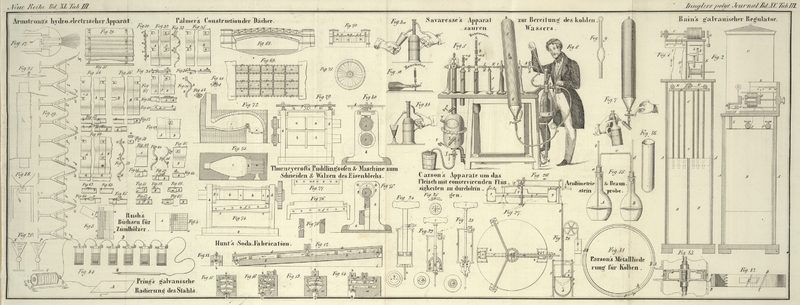

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Savaresse's Apparat zur Fabrication

Kohlensaurer Wasser.

Wir haben im polytechnischen Journal Bd. LXXXVII S. 122 das Verfahren von Savaresse zur Bereitung kohlensaurer Wasser mitgetheilt

und können nun die Beschreibung seines Apparats nachfolgen lassen.Wir entnehmen sie der Notice sur la fabrication des eaux minérales

gazeuses, par Ph. Savaresse. A Paris, chez l'auteur, 15, rue du

Petit-Carreau.

Fig. 5 zeigt

den ganzen Apparat zum Arbeiten bereit.

Fig. 6 zeigt

eine Person, welche die gashaltige Flüssigkeit in eine Bouteille abzieht. (Die

Bouteille wird mechanisch durch ein Hebelwerk verpfropft.)

Fig. 7 eine

Person läßt gashaltige Flüssigkeit in ein heberförmiges Gefäß ab.

Fig. 8 eine

Person entleert ein solches Gefäß.

Fig. 9

zweikammeriger Manometer.

Fig. 10

Manometer, um den Sättigungsgrad des gashaltigen Wassers und die Kraft der

moussirenden Weine zu messen.

Um Gebrauch von diesem Manometer zu machen, wird der Korkzieher auf die zu probirende

Bouteille geschraubt, der Hahn geöffnet, und der Manometer wird sogleich den Druk,

der im Innern der Bouteille stattfindet, anzeigen.

A, A Recipient oder Gefäß zur Erzeugung des kohlensauren

Gases. In diesen Recipient bringt man mit Schwefelsäure angesäuertes Wasser und die

Patronen von geschlämmter Kreide.

B großer Pfropf zum Verschließen der Oeffnung, durch

welche die Patronen eingebracht werden. Er wird durch einen Bügel, den man nach

Belieben umschlagen kann und der oben mit einer Stellschraube versehen ist, fest auf

den Recipient aufgedrükt.

T Pfropf zum Verschließen der Oeffnung, durch welche man

das angesäuerte Wasser einbringt. Dieser Pfropf kann auch dazu dienen, das Gas aus

dem Recipient auszulassen. Zu diesem Zwek schraubt man ihn ein wenig auf, aber

niemals ganz, weil er sonst durch die Spannkraft des Gases weggeschleudert werden

könnte.

E, E dike Röhre von Metall, durch welche das in dem

Recipient erzeugte Gas in den Cylinder übergeht. An ihr befinden sich die beiden

Waschgefäße, über welchen Klappenhähne angebracht sind. Die Röhre endigt sich auf

der Seite gegen den Cylinder hin mit einer Stopfbüchse, in welcher sich die

Cylinderachse dreht.

I Schraube, die dazu dient, die Verpakung zusammen zu

drüken, um das Entweichen von Gas zu verhindern.

H, H Hähne über den beiden Waschgefäßen. Man öffnet und

schließt diese Hähne mittelst der kleinen Schlüssel G,

die mit Kugeln an ihren Enden versehen sind. Sie sind geöffnet, wenn die Schlüssel

gegen den Cylinder gerichtet sind, und geschlossen, wenn selbe nach der Seite des

Recipienten hin gestellt sind.

G Schlüssel, um die Hähne H

zu öffnen und zu schließen.

C Manometer, welcher auf seinen Untersaz aufgeschraubt

ist.

D Untersaz oder Gefäß des Manometers.

F, F die zwei Waschgefäße.

J, J eiserne Lager mit messingenen Futtern, um die

metallene Röhre zu tragen.

K ein mit einer Mutter versehener Ring, um den Recipient

mit dem Cylinder in Verbindung zu bringen.

L Ende der Cylinderachse, das mit einem Gewinde versehen

ist, worauf die Mutter R paßt. Dieser Theil hat im

Innern eine Klappe, welche den Eintritt des Gases in den Cylinder gestattet, seinen

Rüktritt aber verhindert.

M, M Achse, welche durch den Cylinder geht und ihm als

Drehungsachse dient.

N, N Sättigungscylinder. In denselben bringt man die mit

Gas zu sättigenden Flüssigkeiten.

P großer Hahn des Cylinders.

R kleiner Hahn zum Füllen der Bouteille, wenn man sich

des doppelten Stromes bedient.

Z Oeffnung, wodurch man den Cylinder füllen kann.

V Kurbel des Rührers. X

Stopfbüchsen desselben.

Y Hahn zum Ablassen des Recipienten. Man kann ihn

abschrauben, um den Recipient vollständig zu reinigen.

S Stift, um die Patronen in der Luft zu erhalten und sie

nach Belieben herabfallen lassen zu können. Durch Drehen der Kurbel nach Rechts wird

der Stift abwärts bewegt.

Q metallene (messingene) Stange, auf welche man den

großen Pfropf B sezt, wenn er nicht an seinem Plaze

ist.

Erklärung der AbbildungFig. 6, das Füllen der Bouteillen betreffend.

a, a Sförmig gebogene Röhre von Zinn. Durch diese Röhre

steigt die Luft aus der Bouteille in den Cylinder.

b dikes metallenes Stük, in welches der Pfropf gebracht

wird, welcher in die volle Bouteille eingetrieben werden soll.

c Bouteille an der Stelle wo sie gefüllt wird.

d Fußtritt, um die Bouteille gegen den Kautschuk

(Gummi-elasticum) zu drüken.

e, e zinnerne Röhre, durch welche die gashaltige

Flüssigkeit in die Bouteille gelangt.

f metallenes Gehäuse, um beim Zerspringen von Bouteillen

vor Splittern zu schüzen.

g Beken, um die Flüssigkeit zu sammeln, wenn die

Bouteille zerspringt. Dieses Beken ist nur für Wein oder Limonade nothwendig.

Neueste Verbesserungen an diesem

Apparate.

1) Wurde der Pfropf T angebracht, dessen Zwek schon oben

erklärt wurde. 2) Sind nun zwei Waschgefäße statt eines angebracht, und jedes ist

mit einem Hahn versehen. 3) Ist gleich über dem zweiten, größeren Waschgefäße der

Manometer angebracht. 4) Befindet sich nun am Cylinder die früher erwähnte Oeffnung

Z. 5) Ist eine Vorrichtung im Recipient angebracht,

um die Patronen in der Luft zu erhalten und nach Belieben fallen lassen zu

können.

Behandlungsweise des Apparates.

Man bringt in das erste (kleinere) Waschgefäß ungefähr 10 Gramme kohlensaures Natron,

dann füllt man es zur Hälfte mit Wasser an und eben so auch das andere, so daß sich

überhalb des Wassers noch Raum genug befindet, daß das Gas sich frei machen kann.

Das Wasser im ersten Gefäß braucht 8 Tage nicht erneuert zu werden; aber das im

größeren Gefäß muß täglich gewechselt werden.

Ehe man sich des Manometers bedient, schraubt man ihn ab, um in sein Gefäß etwas

Wasser, circa 1/60 Liter, zu bringen. Dieses Wasser ist

es, welches in die Manometerröhre steigt, und so den Druk in dem Apparate anzeigt.

So lange die Operation dauert, darf man den Manometer nicht aus dem Auge und ihn

niemals höher als auf zehn bis zwölf Atmosphären steigen lassen. Das Wasser steigt

auch nur sehr langsam, wenn der Rührer nicht in Bewegung gesezt wird.

Man schraubt hierauf den Hahn P oder den Pfropf Z ab und füllt den Cylinder mit der Flüssigkeit, welche

man mit Gas sättigen will. Wenn dieß geschehen ist, schraubt man den Hahn oder

Pfropf wieder auf, stellt die Verbindung zwischen dem Cylinder und dem Recipient

durch Anschrauben des Ringes K auf die metallene Achse

L her, und der Apparat ist so zum Beginne der

Operation hergerichtet.

Man bringt zuerst das angesäuerte Wasser in den Recipient. Um dieß zu können,

schraubt man den Pfropf T ab, stekt einen Trichter in

die Oeffnung und gießt die verdünnte Schwefelsäure hinein. Nachdem man diese

Oeffnung wieder geschlossen hat, schraubt man die Stellschraube los, schlägt den

Bügel um und nimmt den großen Pfropf B ab, welchen man

auf den für ihn bestimmten metallenen Fuß sezt. Ist nun die Oeffnung des Recipienten

frei, so bringt man die

Patronen (eine nach der anderen) hinein. Ehe man dieß thut, darf man, damit sie bis

zur Rührvorrichtung hinabfallen können, nicht vergessen, den Messingstift S herauszuziehen; auch muß der Rührapparat in die

gehörige Lage gebracht werden, damit die Patronen nicht auf die Spizen fallen,

wodurch das Papier derselben zerreißen und Gas entwikelt werden könnte, was man

vermeiden muß, ehe der Apparat geschlossen ist. Der Rührer muß demnach horizontal

gestellt werden. Man darf, um dieß zu bewerkstelligen, die Kurbel nur nach Unten

oder nach Oben stellen. Schließlich ist es auch noch sehr gut, sich anzugewöhnen,

jedesmal, so oft man den Rührer dreht, die Kurbel in einer dieser beiden Stellungen

fest zu halten. Dieß ist nothwendig, damit der Schaum der Kreide nicht zu hoch in

den Hals des Recipienten in die Höhe steigt. — Sind die Patronen an ihrem

Plaze, so sezt man den großen Pfropf B wieder auf, indem

man dabei Acht gibt, daß sich an der schließenden Oberfläche kein Schmuz befindet.

Man stellt hierauf den Bügel wieder auf und zieht die Stellschraube mäßig an.

Hierauf stekt man den Stift S hinein, damit der Theil

der Patrone, welcher sich in dem Halse des Apparates befindet, isolirt ist. Ist

Alles so vorbereitet, so öffnet man den ersten Hahn H

und hält den zweiten (den des Manometers) geschlossen.

Man fängt hierauf an den Rührer ein wenig zu bewegen. Eine halbe Umdrehung reicht oft

schon hin, die Patrone zu zerreißen. Die Gasentwikelung wird sogleich hörbar und der

Manometer zeigt den Druk an, welcher dann zwei bis drei Atmosphären betragen muß. Da

der obere Theil des Recipienten und des Waschgefäßes etwas atmosphärische Luft

enthält, so ist es gut, sie entweichen zu lassen. Zu diesem Zwek schraubt man das

Manometergefäß ein wenig los. Die Luft entweicht dann durch ein kleines Loch,

welches dazu vorhanden ist. Man schließt beinahe augenbliklich wieder und öffnet den

lezten Hahn, damit das Gas in den Cylinder gelangen kann. — Da der Cylinder

mit Flüssigkeit ganz angefüllt ist, so würde das Gas nur schwer eindringen können,

wenn man nicht durch den Hahn P ungefähr 2 Liter der

Flüssigkeit ablaufen ließe, wo dann das Gas in gehöriger Menge einströmt und die

Flüssigkeit mit größerer Leichtigkeit geschüttelt werden kann. — Diese

vorläufige Operation, welche darin besteht, den Cylinder mit der Flüssigkeit

anzufüllen und dann eine gewisse Menge davon wieder abzulassen, hat den Zwek, in dem

Cylinder und auf der Oberfläche der Flüssigkeit keine atmosphärische Luft

zurükzulassen, was die Sättigung der Flüssigkeit mit Gas erschweren würde.

Sobald das Gas an die Stelle der abgelassenen Flüssigkeit getreten ist, schaukelt

(schwingt) man den Cylinder; hält aber dabei zwischen jeder Oscillation ein wenig

inne, um eine zu rasche Gasentwikelung in dem Recipienten zu vermeiden; denn im

Anfange der Sättigung absorbirt die Flüssigkeit immer viel Gas, wie man an dem

Manometer sehen kann, welcher rasch sinkt. Man dreht hierauf den Rührer langsam um,

doch schnell genug, daß sich ungefähr so viel Gas entwikelt, als die Flüssigkeit

absorbiren kann. Wenn diese beinahe gesättigt ist, schaukelt man den Cylinder so

schnell als möglich; denn in diesem Zustande absorbirt die Flüssigkeit beinahe kein

Gas mehr. Man kann dann auch den Rührer sehr schnell drehen, vorausgesezt, daß die

Gasentwikelung schwächer geworden ist.

Es versteht sich von selbst daß, sobald eine stärkere Gasentwikelung nöthig ist, man

den Stift S zurükzieht, um einen andern Theil der

Patrone fallen zu lassen, welche man dann mittelst des Stiftes S wieder fest hält und so fortfährt, bis die Patrone

geleert ist.

Jede Schwingung des Cylinders muß rasch seyn, damit das Wasser so schnell als möglich

von Oben nach Unten in dem Cylinder stürzt.

Man sezt hierauf die Cylinderschwingungen nach Maaßgabe der Gaszuströmung fort, und

wenn der Manometer ungeachtet der Cylinderschwingungen auf acht Atmosphären stehen

bleibt, so ist dieß ein Zeichen, daß die Flüssigkeit für den angezeigten Druk

gesättigt ist. Die Operation ist somit beendigt und man kann dann die Flüssigkeit in

Bouteillen abziehen.

Wenn der Manometer ungefähr eine Minute lang auf derselben Höhe sich erhalten hat,

kann man ohne weiteres zum Abziehen in Bouteillen schreiten. Man darf aber nicht

glauben, daß die von der Flüssigkeit absorbirten Gasvolume sich genau nach dem

angezeigten Druke richten; denn wenn dieß der Fall seyn sollte, müßte man 24 Stunden

zu der Sättigung verwenden, während die Zeit jezt gewöhnlich auf 3–5 Minuten

beschränkt wird. Es wird aber dasselbe erreicht, vorausgesezt, daß man unter einem

viel stärkeren Druke arbeitet, als derjenige ist, den man wirklich erreichen will.

Die Erfahrung lehrt bald die Stärke des Drukes, unter welchem man das Abziehen in

Bouteillen anfangen muß, damit die Flüssigkeit hinreichend gashaltig ist. Es ist

dieß der Druk von acht Atmosphären, unter welchem man das Abziehen beginnen muß, was

sodann schnell und ohne Unterbrechung fortgesezt werden muß. Denn wenn man mit dem Abziehen über eine

Stunde warten wollte, so würden, da die Sättigung immer vollständiger würde, später

viel mehr Bouteillen zerbrechen. Man kann diesem Uebelstande abhelfen, wenn man

unter einem niedereren Druke arbeiten will; es ist aber der Zeitersparniß wegen

immer vorzuziehen, unter einem höheren Druke zu arbeiten. Die Bouteillen sind hiebei

in der That einem höheren Druke unterworfen als der ist, welcher nach dem

Verpfropfen der Bouteille wirklich in ihr stattfindet. Diese Probe macht das

Zerbrechen der Bouteillen bei den Abnehmern weniger häufig.

Um gut zu verpfropfen, dürfen die Korke nur ein wenig diker seyn, als die

Bouteillenöffnungen. Die kleinsten müssen 23 und die größten 26 Millimeter

Durchmesser an dem verjüngten Ende haben. Ehe man sich ihrer bedient, müssen sie

eine Nacht vorher in Wasser eingeweicht werden. Hätte man diese Vorsicht

vernachlässigt und die Arbeit wäre sehr dringend, so würde es hinreichen, die Korke

mit heißem Wasser anzubrühen, wodurch sie sehr elastisch, nach dem Erkalten aber

härter als vorher werden.

Ist die Bouteille an ihrem Plaze, wie Fig. 6 zeigt, so tritt man

auf den Fußtritt, um ihre Mündung wohl zu verschließen. Dann bringt man einen Kork

in die Mündung des Mechanismus, gibt aber Acht, ihn nicht zu tief hineinzudrüken, um

keine der Zuflußröhren zu verstopfen. Hierauf läßt man die Flüssigkeit eintreten,

indem man den Hahn P öffnet und die Bouteille wird fast

augenbliklich zu ¾ gefüllt seyn. Um sie nun völlig zu füllen, muß nothwendig

die atmosphärische Luft ausgelassen werden, was dadurch bewerkstelligt wird, daß man

den Fuß auf dem Tritte etwas hebt. Da der Verschluß der Bouteille so aufgehoben

wird, entweicht die Luft, während die Flüssigkeit noch fortwährend einströmt. Ist

die Bouteille hinreichend voll, was man durch das Gitter an dem Bouteillengehäuse

sieht, so schließt man den Hahn mit der linken Hand, während man mit der rechten den

Kork mittelst des Hebels eindrükt. Man muß aber Acht haben, den Kork stoßweise

einzutreiben. Auf diese Art dringt er leichter ein, als wenn man ihn auf einen

einzigen Druk eintreiben wollte. Ist er weit genug eingedrungen, so vermindert man

den Druk des Fußes, während man mit der linken Hand die Bouteille ergreift und mit

dem Daumen den Pfropf darauf festhält. Hierauf reicht man sie der Person, welche sie

zubindet.

Von dem Abziehen moussirender Weine in

Bouteillen.

Um moussirenden Wein in Bouteillen abzuziehen, macht man von dem Systeme mit

doppeltem Strome Gebrauch. (Dieß besteht hauptsächlich darin, daß die Abziehmaschine mit zwei

Hähnen versehen wird, deren einer zum Einlassen der Flüssigkeit, der andere zum

Auslassen der Luft bestimmt ist, welche aus der Bouteille in den Cylinder übergeht.)

Man verfährt wie früher bis zum Einsezen des Korkes, was immer mit der Vorsicht

geschehen muß, keine Röhrenöffnung zu verstopfen. Ist dieß geschehen, so öffnet man,

statt des Hahns P, der der Flüssigkeit den Durchgang

gestatten muß, zuerst den Hahn R, durch welchen das Gas

einströmt, und erst wenn sich die Spannung in dem Cylinder und der Bouteille ins

Gleichgewicht gesezt hat, öffnet man den Hahn P. Die

Flüssigkeit läuft dann vermöge ihres eigenen Gewichtes in die Bouteille, während die

leichtere Luft in den oberen Theil des Cylinders steigt. Ist die Bouteille gefüllt,

so treibt man den Kork ein und verbindet sie.

Aus dem, was wir so eben gesagt haben, erhellt, daß bei dem Systeme mit doppeltem

Strome die Flüssigkeit in dem Cylinder immer höher stehen muß, als die Bouteille,

damit jene ablaufen kann. Dieß ist nicht nothwendig, wenn der doppelte Strom nicht

angewandt wird; denn wo sich auch die zu füllende Bouteille befinden mag, die

gashaltige Flüssigkeit wird sich immer mit großer Heftigkeit in dieselbe stürzen,

während beim Gebrauche der zwei Hähne das Einströmen der Flüssigkeit ziemlich

langsam von statten geht, weil sie nur durch den Höhenunterschied zwischen Cylinder

und Bouteille getrieben wird.

Man kann diese Operation abkürzen, wenn man damit anfängt, den Hahn P zu öffnen. Die Flüssigkeit füllt dann augenbliklich

die Bouteille bis zu ¾ ihrer Höhe. Ehe man aber dann den Hahn R öffnet, muß man die kleine Menge Schaum, welche sich

gebildet hat, vergehen lassen, sonst wird sie in der Röhre beim Uebergehen in den

Cylinder Schwierigkeiten veranlassen und die Operation wird eben so lange dauern als

sonst.

Da die Bouteillen nicht alle gleich hoch sind, so kann man ihnen dadurch die rechte

Stellung geben, daß man die Messingschraube, auf welcher sie mit dem Boden

aufstehen, höher oder niederer stellt.

Zum Verbinden der Bouteillen braucht man gewöhnlich zwei Arbeiter. Der eine von ihnen

füllt die Bouteille und reicht sie dem andern, indem er den Kork mit dem Daumen

zuhält. Der leztere bindet die erste Schnur um, welche den Kork fest hält und legt

dann die zweite Schnur um, wobei er die Hülfe des ersten Arbeiters entbehren kann,

welcher unterdessen eine neue Bouteille füllt. Auf diese Weise geht das Abziehen

sehr schnell.

Soll derjenige, welcher die Bouteillen füllt, auch den Bindfaden anlegen, ohne der

Hülfe eines Anderen zu bedürfen, so bedient man sich einer Zange, welche den

Kork hält während man die Flasche verbindet. Man kann sich auch statt der Zange

eines Mechanismus bedienen, um den Kork sestzuhalten; dieß vermehrt aber noch die

Kosten, und außerdem braucht man im Ganzen mehr Zeit bei Anwendung eines

Mechanismus, als nothwendig ist, wenn sich zwei geübte Personen in die Hand

arbeiten.

Um gashaltige Flüssigkeit in ein heberförmiges Gefäß abzulassen, muß dieses, wie Fig. 7 zeigt,

angebracht werden.

Die Reinigung des Apparates, vorzüglich des Recipienten,

muß, wenn auch nicht nach jedem Gebrauche, doch von Zeit zu Zeit vorgenommen werden.

Wenn dieß der Fall ist, wird an dem Hahn unter dem Recipient eine bleierne Röhre

angebracht, die in einen Eimer, der mit einem Dekel versehen ist, einmündet. Man

sezt die Rührvorrichtung in Bewegung und öffnet dann den Hahn, damit die in dem

Recipient vorhandene Masse ablaufen kann. Wenn es nöthig ist, schüttet man oben in

den Recipient Wasser ein und wiederholt dieß so oft, bis der Recipient gereinigt

ist. Das Uebrige ergibt sich aus der Construction des Apparates.

Daß die Außenseite des ganzen Apparates immer in gehöriger Reinlichkeit erhalten

werde, versteht sich von selbst.

Nachträgliche Bemerkungen. Wenn durch die zwischen je zwei

an einander anstehende Maschinentheile gelegten Lederscheiben Gas entweichen sollte,

so müssen die Schrauben fester angezogen werden. Diese Scheiben werden mit einer

Fettmischung aus 4 Thln. Wachs und 1 Th. Schweinefett imprägnirt, indem man sie in

diese geschmolzene Mischung eintaucht.

Sollte bei der Mündung des Messingstükes L Flüssigkeit

austreten, so ist dieß ein Zeichen, daß Unreinigkeit zwischen dem Ventile und seiner

Unterlage sich befindet. Das Ventil muß demnach gereinigt oder durch ein neues

ersezt werden.

Das Wasser im Manometergefäße muß täglich zwei- bis dreimal erneuert werden.

In der Manometerröhre darf kein Wasser zurükbleiben, was so oft eintreten kann, als

der Druk im Apparate plözlich vermindert wird. Auch hält die

Capillar-Anziehung eine kleine Quantität Wasser in der Röhrenmündung zurük.

Es ist daher gut, den Manometer jedesmal auszuschütteln, oder noch besser, das

Wasser mit dem Munde auszusaugen. Wird diese Vorsicht angewandt, so ist der

Manometer genauer, als wenn er in Queksilber eintauchte.

Die Cylinderachse muß in gerader Linie (und in gleicher Höhe mit der

Verbindungsschraube) auf ihren Lagern aufliegen, weil sonst der Cylinder mit dem

Recipienten nicht in gehörige Verbindung gebracht werden kann.

Tafeln