| Titel: | Squire's patentirter Röhrendampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. LVI., S. 241 |

| Download: | XML |

LVI.

Squire's patentirter Roͤhrendampfkessel.

Aus dem Mechanics' Magazine Jul. 1843. S.

2.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Squire's patentirter Roͤhrendampfkessel.

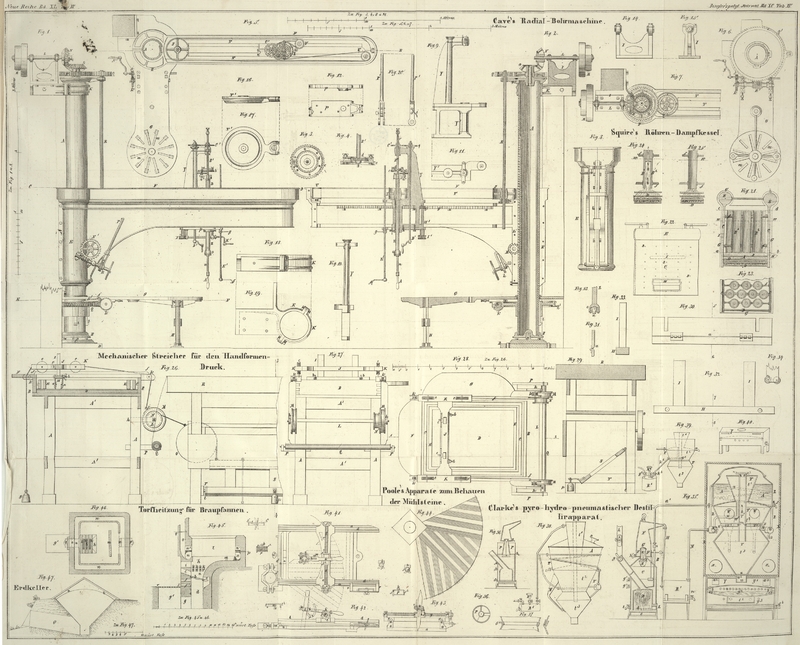

Fig. 21 ist

die Seitenansicht eines Dampfkessels nach Squire's

Verbesserungen; um die innere Construction sichtbar zu machen, ist der äußere Mantel

in der Abbildung weggelassen. Fig. 22 ist die hintere

Ansicht und Fig.

23 der Grundriß des Dampfkessels, nach der Linie c

d, Fig.

21. A ist der Ofen; B1, B2 eine Reihe doppelter Röhren, die sich in

senkrechter Lage vom Ofen aus erheben, und deren Construction und Verbindungsweise

aus dem Grundriß Fig. 23 und dem Durchschnitt und Aufriß Fig. 24 und 25 einer

einzelnen Röhre ersichtlich ist. Die äußeren Röhren B′ sind cylindrisch, oben und unten geschlossen, und bis zur Höhe der

allgemeinen Wasserlinie w w mit Wasser gefüllt. Die

inneren Röhren B2

dagegen sind oben und unten offen, damit die Flamme und die heißen Dämpfe frei durch

dieselben streichen können. Zur Verstärkung des Zuges sind sie bis in die Nähe der

Wasserlinie w w konisch und verengen sich dann in einen

engen cylindrischen Canal e. Sämmtliche Räume zwischen

diesen Röhren stehen oben und unten vermittelst kurzer Querröhren f, f, welche zugleich zur

Verbindung der Röhren dienen, mit einander in Communication. C, C sind zwei verticale Seitenkammern, deren Platten durch Bolzen S, S mit einander verbunden, und die bis zur nämlichen

Höhe wie die Röhren B2

mit Wasser gefüllt sind. D, D, D, D sind horizontale

Wasserröhren, welche die Kammern C, C an beiden Enden

verbinden; die unteren dieser Röhren vertreten zugleich die Stelle der Roststäbe.

E, E sind zwei cylindrische durch eine Querröhre F mit einander verbundene Dampfrecipienten, in die der

Dampf von den Kammern C, C aufsteigt, um von da nach den

Cylindern der Dampfmaschine fortgeleitet zu werden. G,

G′ ist ein Mantel von dünnem Eisenblech,

welcher den Dampfkessel umgibt, um die Entweichung der Wärme zu verhüten und die

Seitenkammern so wie die Dampfrecipienten gegen den kühlenden Einfluß der Atmosphäre

zu schüzen. Oben ist dieser Mantel durchlöchert, um den von dem Ofen durch die

Röhren B′ aufsteigenden heißen Dämpfen den Ausweg

zu gestatten. H (Fig. 21 und 22) ist eine

an der Rükseite des Kessels angebrachte Thür, durch die der Ofen mit Brennmaterial

gespeist wird. I (durch Punktirungen in Fig. 22 angegeben) ist

eine an der Vorderseite des Dampfkessels befindliche Oeffnung, durch die der

verbrauchte oder überflüssige Dampf mittelst Röhren von den Dampfcylindern in den

Kessel zurükgeleitet wird, um daselbst absorbirt zu werden. Die Verbindung zwischen

den inneren und äußeren Röhren B1, B2 wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Das

obere Ende der äußeren Röhre besizt einen mit einer Flantsche versehenen Dekel,

welcher eingetrieben und festgenietet wird. In die Mitte dieses Dekels ist zur

Aufnahme des oberen Theils der innern Röhre ein Schraubenloch eingeschnitten; durch

dieses Loch wird die innere Röhre hindurchgeschraubt und dann mittelst einer

Schraubenmutter und eines Halses befestigt. Unten ist die äußere Röhre mit der

inneren durch einen soliden Ring verbunden, an den beide Röhren festgenietet

sind.

Tafeln