| Titel: | Vorrichtungen zum Behauen der Mühlsteine, worauf sich Moses Poole, im Lincoln's Inn, Grafschaft Middlesex, einer Mittheilung zufolge am 15. Dec. 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. LVIII., S. 246 |

| Download: | XML |

LVIII.

Vorrichtungen zum Behauen der Muͤhlsteine,

worauf sich Moses

Poole, im Lincoln's Inn, Grafschaft Middlesex, einer Mittheilung zufolge am

15. Dec. 1842 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. August

1843, S. 74.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV

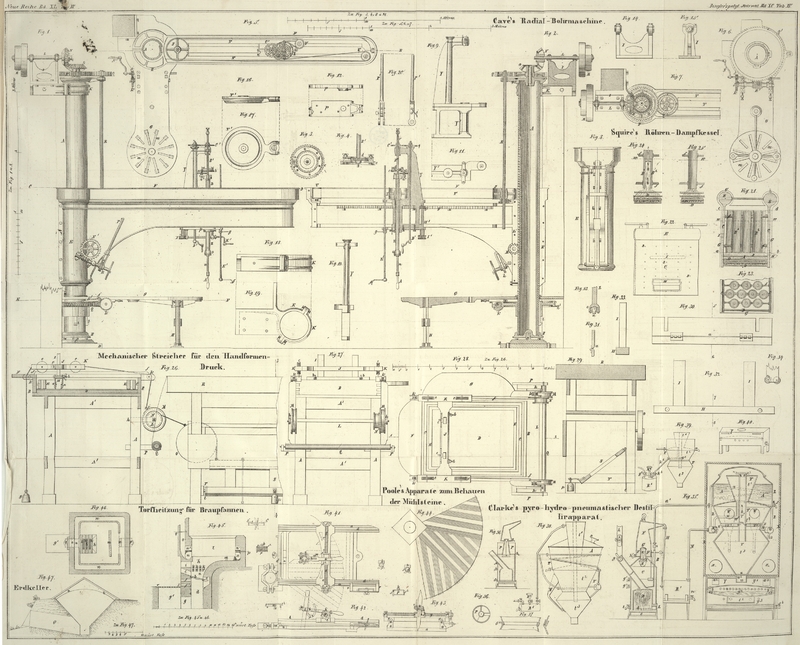

Poole's Vorrichtungen zum Behauen der Mühlsteine.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bilden gewisse Apparate zum Festhalten, Führen

und Adjustiren der Werkzeuge zum Behauen der Mühlsteine, wodurch diese Operation

regelmäßiger und leichter ausgeführt werden kann, als dieß seither geschah.

Fig. 41 stellt

den Grundriß,

Fig. 42 die

Seitenansicht und

Fig. 43 den

Querschnitt eines solchen Apparates dar. Die übrigen Figuren liefern abgesonderte

Ansichten einiger kleinerer Theile. In sämmtlichen Figuren dienen gleiche Buchstaben

zur Bezeichnung entsprechender Theile. Fig. 44 zeigt den

Grundriß eines zum Theil behauenen Mühlsteins. Der Apparat wird aus freier Hand in

Bewegung gesezt. a, a ist das Gestell des Apparates,

dessen Beschaffenheit aus der Abbildung leicht zu entnehmen ist. Dieses Gestell ist

so angeordnet, daß

es denjenigen Theil der wirksamen Mühlsteinfläche, welcher innerhalb desselben sich

befindet, der Einwirkung des Hauapparates darbietet. Um die Verrükung des Gestells

a, wenn der Proceß des Behauens vollendet ist, zu

verhüten, schiebt man einen Keil zwischen den Stein und einen Theil des Gestelles

und befestigt das Gestell in der Mitte des Steins vermittelst Schraubenzwingen a′,a′ welche

die Achse des Steins umfassen und festhalten. Man kann auch den Stein mit einer

temporären Achse versehen und an die eine Hälfte der Zwinge a die Schiene a2 befestigen, auf welcher das Gestell a sich

in die erforderliche Lage verschieben läßt. Zur Befestigung des Gestells an die

Schiene a2 dient die

Justirschraube a3. An

das Gestell a, a sind zwei parallele Schienen d, d befestigt, welche dem Schlitten des Meißels als

Führung dienen, eine geradlinige Bewegung der Schneide und die parallele Lage der

eingeschnittenen Linien veranlassen. An dem Meißelschlitten sind zur Aufnahme der

Schraube g Lager f, f

angebracht; h ist der Hebel des Meißels, f′ eine längs der Schraubenspindel g bewegbare Schraubenhülse. Der Meißelhebel ist in einer

Hülse h′ befestigt und mittelst desselben kann

der Meißel in mehr oder weniger aufrechter Lage gehalten werden. Das äußere

gabelförmige Ende des Hebels h faßt den Hälter j des Meißels zwischen sich. Dieser Hälter besteht aus

einem Ring, welcher den Meißel beinahe ganz umfaßt, denselben jedoch nur dann sicher

hält, wenn die Seiten der Gabel gegen einander gepreßt werden, was auf folgende

Weise bewerkstelligt wird. k ist die Stange, welche

durch Schlize tritt, die in den Seiten der gabelförmigen Enden des Hebels h angebracht sind, und l ist

ein Hebel, dessen Drehungsachse eine excentrische Oberfläche besizt, welche wenn sie

gegen eine Seite der Gabelenden des Hebels h angedrükt

wird, diese Enden gegen einander preßt, und dadurch den ringförmigen Hälter

veranlaßt, den Meißel dicht zu umfassen. Der Hälter ist um die Achsen j1 drehbar, wodurch

die Stellung des Meißels genau adjustirt werden kann; ist dieses geschehen, so wird

der Hälter mittelst des krummen an demselben befestigten Stängelchens j2, dessen anderes

durch einen Schliz des Hebels h tretendes Ende durch die

Schraube m festgestellt werden kann, in eine feste Lage

gebracht. Die Schneide adjustirt man mit Hülfe des Theiles n, der sich in einer geeigneten Rinne von einer Seite des Gestells a, a zur andern verschieben läßt. Die Hülse h1 des Hebels h ist an einen Cylinder p

befestigt, der sich an der äußeren Oberfläche der Schraubenhülse f1 bewegt und an

seiner Stelle durch die Enden f2 zurükgehalten wird. Wenn nun der Apparat in die

gehörige Lage gebracht worden ist, bewegt der Arbeiter, indem er den Hebel ergreift,

das Schneidinstrument von dem Mittepunkte des Steines nach dem Umfang hin, wobei er dem Steine mit

dem Instrumente eine Anzahl scharfer Hiebe gibt. Ist der Meißel am Rande des

Mühlsteins angekommen, so zieht er ihn wieder nach dem Mittelpunkte des Steins

zurük, zugleich dreht er das an der Spindel g befestigte

Rad um einen Zahn, wodurch der Meißel um die bestimmte Furchenweite zur Seite gerükt

wird. Um diesen Zwek zu erreichen, sind mehrere Räder q

vorhanden, deren Zähne in verschiedenen Abständen von einander angeordnet sind, so

daß der Abstand der eingeschnittenen Furchen größer oder kleiner wird, je nachdem

man sich des einen oder des anderen Rades bedient; und da sämmtliche Zähne jedes

einzelnen Rades gleich weit von einander abstehen, so werden auch die Furchen auf

dem Mühlstein parallel und in gleichen Abständen von einander eingehauen werden. An

dem Gestell a, a ist noch ein kleines Seitengestell r angebracht, dessen Beschaffenheit aus der Abbildung

deutlich zu entnehmen ist. Dieses Gestell enthält eine Achse s, woran sich der Treiber t befindet, durch

den das Rad q veranlaßt wird, sich jedesmal um einen

Zahn weiter zu drehen, so oft der Hebel h von dem Umfang

des Mühlsteins nach dessen Mittelpunkt hinbewegt wird. Bewegt sich dagegen der

Schlitten von innen nach außen, so geht der Treiber demselben aus dem Weg.

Aus diesen Einrichtungen geht deutlich hervor, daß die Furchen correct und parallel

zu einander eingeschnitten werden, und daß überhaupt der Arbeiter beim Behauen eines

Mühlsteins an dem Apparate eine bedeutende Stüze findet.

Tafeln