| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Vorbereitung der Baumwolle und anderer Faserstoffe fürs Spinnen, worauf sich Samuel Kirk, Baumwollenspinner zu Staley Bridge, in der Grafschaft Lancaster am 31. Januar 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. XCI., S. 424 |

| Download: | XML |

XCI.

Verbesserungen an Maschinen zur Vorbereitung der

Baumwolle und anderer Faserstoffe fuͤrs Spinnen, worauf sich Samuel Kirk,

Baumwollenspinner zu Staley Bridge, in der Grafschaft Lancaster am 31. Januar 1843 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Okt. l843,

S. 204

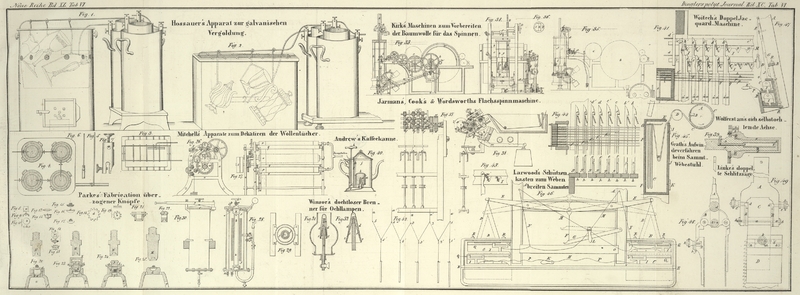

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Kirk's Verbesserungen an Maschinen zur Vorbereitung der Baumwolle

und anderer Faserstoffe fuͤrs Spinnen.

Meine Verbesserungen bestehen in einer neuen mechanischen Anordnung, welche den Zwek

hat, das von der Krazmaschine kommende Baumwollenband in Kannen oder andern

geeigneten Behältern zu comprimiren und dasselbe in Windung von weit größerer

Quantität und größerem Gewicht zu legen, als dieß seither der Fall war, mithin die

Anzahl der Stüke zu vermindern und dadurch ein gleichförmigeres Band

hervorzubringen; ferner, die Anzahl der zu den vorbereitenden Proceduren

erforderlichen Arbeiter zu vermindern.

Jeder praktische Spinner wird wissen, daß in mehrern Fabriken das von der

Krazmaschine kommende lokere Baumwollenband bisher gelegentlich aus freier Hand oder

auch durch eine mechanische Vorrichtung in die gewöhnlichen kleinen Kannen leicht

gedrükt wurde. Meine Erfindung dagegen hat den Zwek, diese Operation unter Anwendung

größerer Kannen in weit größerem Maaßstabe zu vollbringen, und das lokere Band in

einen dichten und compacten Körper zu pressen, oder eine fortlaufende Windung so

hart als es die Fasern gestatten herzustellen, und folglich hinsichtlich der Anzahl

der Kannen und Spulen eine große Ersparniß zu erzielen. Diese lokeren Bandwindungen

können in beliebiger Anzahl doublirt, auf ähnliche Weise in Verbindung mit den

Strek- und Vorspinnmaschinen gepreßt und nachher ohne alle Anwendung der

Spulen direct den Spinnmaschinen übergeben werden.

Fig. 33 stellt

meinen verbesserten Preßapparat in Verbindung mit einer Krazmaschine in der

Seitenansicht dar.

Fig. 34 ist

ein theilweise im Durchschnitt dargestellter Frontaufriß desselben und

Fig. 35 ein

senkrechter Längendurchschnitt durch die Mitte. a, a ist

das Gestell der Krazmaschine; b, b der Hauptcylinder;

c der Kammcylinder; d, d

das lokere Baumwollenband, welches durch die Strekwalzen e,

e aufwärts nach einem Walzenpaar f, f, und von

da in die Kanne g, g geleitet wird. Diese Kanne ist

nichts weiter als eine 12–14 Zoll im Durchmesser haltende, ungefähr 4 Fuß

lange, an beiden Enden

offene Röhre, die in einem leichten Gestell von senkrechten Stäben h, h angeordnet ist, und auf den Bodenplatten i, i, woran diese Stäbe befestigt sind, ruht. Die Kanne

erhält auf die unten zu beschreibende Weise eine langsame Rotation, damit sich das

lokere Band in Windungen legt, und nachdem sie einen gewissen Theil einer Rotation

vollbracht, steigt sie in die Höhe und comprimirt das Band, welches sich in der

Kanne zwischen der Bodenplatte und dem Preßkloz k, k

angesammelt hat. Dieser Kloz ragt in die Kanne hinein, und ist, wie der separate

Grundriß Fig.

36 zeigt, mit einer Oeffnung l versehen, durch

welche das Band d, d in die Kanne tritt.

Die Wirkungsweise des verbesserten Apparates ist folgende. Angenommen die Kanne sey

unten und die Bewegung werde der Welle des Hauptcylinders mitgetheilt, so tritt das

Band d aus der Krazmaschine zwischen die kleinen Walzen

f, f und von da durch den in dem Blok k befindlichen Schliz l in

die Kanne g. Das an der Cylinderwelle befindliche

Getriebe m sezt die Stirnräder n,

n, n in Umdrehung, und diese Bewegung wird durch die Winkelräder O, O die diagonale Welle p

und die Querwelle q und das Winkelrad r auf das Winkelrad s

übergetragen, welches an der unter der Bodenplatte i,

Fig. 35,

befindlichen Platte i* befestigt ist. Die dadurch in

langsame Umdrehung kommende Kanne bringt nun den eben niedergelegten Theil des

Bandes d unmittelbar unter den festen Theil des Blokes

k. Ein an dem Stirnrade n* befestigter Kurbelzapfen t steht mit dem

Hebel u in Verbindung, dessen anderes Ende bei jeder

Umdrehung des Rades n* gegen den an den kürzeren Hebel

w befindlichen Stift v

stößt und ihn in die in der Abbildung dargestellte Lage schiebt; dadurch geht mit

Hülfe des an der Welle y befindlichen Zahnquadranten x die Zahnstange z und mit

dieser die Bodenplatte mit der Kanne g in die Höhe. Die

Kanne steigt demzufolge in die in den Abbildungen dargestellte Lage und die

Baumwolle erleidet zwischen der Bodenplatte i und dem

Preßkloz k eine leichte Compression. Die fortgesezte

Drehung des Rades n* zieht den Hebel u von dem Stift v zurük, und

gestattet der Kanne vermöge ihrer eigenen Schwere niederzusinken, und da das Ende

des Hebels u längs des Stiftes v gleitet, so kommt derselbe außer Thätigkeit, und gestattet der Kanne

sich wieder zu drehen, indem das Winkelrad s mit dem

Winkelrad r in Eingriff kommt; die so eben erläuterte

Operation beginnt alsdann von neuem. Da sich die Baumwolle in der Kanne allmählich

anhäuft und den Kloz k höher hebt, so fällt der kleine

Sperrkegel A in die schrägen Zähne der senkrechten

Zahnstange B, welche den Kloz k trägt, und verhütet das Herabfallen des leztern. Das Getriebe C, welches in die an der andern Seite der Stange B angebrachten Zähne greift, hat nur den Zwek, den Kloz

durch Umdrehung des Rades D nöthigenfalls aus freier

Hand zu heben oder niederzulassen. Da die Rotation der Kanne dem lokeren Bande eine

leichte Drehung ertheilt, und dieß nicht in allen Fällen wünschenswerth ist, so habe

ich mit dem Apparat noch eine Vorrichtung in Verbindung gebracht, welche die Kanne

abwechselnd nach verschiedenen Richtungen in Rotation versezt, z. B. dreimal nach

der einen und dreimal nach der entgegengesezten Richtung, und dadurch das Band

gleichmäßig und ungedreht erhält.

Um diese wechselnde Bewegung einzuleiten, sezt ein Räderwerk E, E, E die endlose Schraube F in Bewegung,

welche in ein an der kurzen Welle H sizendes Rad G greift. Das andere Ende dieser Welle H trägt einen Fanghaken I,

welcher abwechselnd gegen einen der Stifte K, K, die an

dem oberen Ende des Hebels L angebracht sind, wirkt, und

diesem Hebel eine oscillirende Bewegung um seinen Mittelpunkt ertheilt. Dadurch

werden die Winkelräder M und N abwechselnd mit dem an dem unteren Ende der Diagonalwelle P befindlichen Rade O in

Eingriff gebracht. Wenn die Kanne mit dem comprimirten Bande angefüllt ist, so kann

sie ganz herausgehoben werden, so daß die Baumwolle auf der Bodenplatte zwischen dem

Gestell h, h liegen bleibt, um sofort aus der Maschine

herausgenommen zu werden. Anstatt der Stangen h, h

außerhalb der Kanne kann man auch eine mit der Bodenplatte verbundene, im Inneren

der Kanne befindliche senkrechte Spindel anwenden, und die Baumwollenwindungen rings

um dieselbe sich aufschichten lassen.

Tafeln