| Titel: | Frederick Albert Winsor's dochtloser Brenner für Oehllampen. |

| Fundstelle: | Band 90, Jahrgang 1843, Nr. XCVII., S. 436 |

| Download: | XML |

XCVII.

Frederick Albert Winsor's dochtloser Brenner

fuͤr Oehllampen.

Aus dem London Journal of arts. Okt. 1843, S.

168.

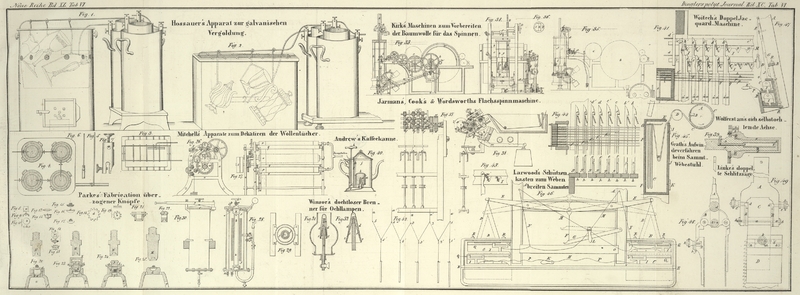

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Winsor's dochtloser Brenner für Oehllampen.

Dieser Brenner besteht im Wesentlichen aus einer mit dem Oehlbehälter communicirenden

Centralröhre a, Fig. 31, welche an ihrem

oberen Ende a′ offen und daselbst abgerundet ist. Unter dieser Mündung

befindet sich eine kleine Schulter oder Hervorragung b.

Unter dieser Schulter ist die Röhre von einer dünnen metallenen Büchse c umgeben, welche eine geneigte Ebene darstellt, über

die das aus der Mündung der Centralröhre hervorquellende brennbare Material

herabfließt. Ein dünner metallener Mantel d umgibt

sowohl die innere Büchse, als auch den oberen Theil der Centralröhre. Dieser äußere

Mantel ist länger als die innere Büchse und erhebt sich etwas über die Mündung der

Centralröhre, um für ein nachher zu beschreibendes Filtrum oder eine Reihe

Metallringe Raum zu lassen; er ist mit dem unteren Ende der inneren Büchse luftdicht

verbunden. Rings um dieses untere Ende über der Vereinigungsstelle mit dem äußeren

Mantel ist eine Anzahl kleiner Löcher e, ähnlich

denjenigen der gewöhnlichen Gasbrenner, gebohrt, aus denen das an dieser Stelle

anzuzündende Oehl oder sonstige brennbare Material heraustritt. Diesen Theil des

äußeren Mantels kann man nach Gutdünken erweitern und die Löcher unter einem Winkel

von 15 bis 20° gegen den Horizont bohren. Der über der Schulter b befindliche Theil der Röhre ist zur Aufnahme eines

ungefähr ¾ Zoll breiten und 2 bis 4 Zoll langen Streifens Leinwand oder

ähnlichen Fabricates bestimmt. Dieser rings um die Centralröhre zu wikelnde Streifen

dient dem aus der Mündung der Centralröhre hervorquellenden Oehl als Filtrum, bevor

dasselbe in den engen Raum zwischen der inneren Büchse und dem Mantel herabfließt.

Obgleich die Leinwand durch die Hize, der sie ausgesezt ist, verkohlt, so entspricht

sie doch ihrem Zwek, indem sie ein unstetes Flakern der Flamme, welches sonst

stattfinden würde, verhütet; übrigens muß sie von Zeit zu Zeit erneuert werden.

Denselben Zwek erreicht man durch drei oder vier Metallringe, welche man anstatt der

Leinwand in kurzen Abständen übereinander um die Centralröhre legt, wie Fig. 32

zeigt.

Um die Höhe des Brenners und des Zugglases zu reguliren, kann man Schrauben anwenden,

oder eine Röhre, die in einer Stopfbüchse verschiebbar ist. Das Niveau des Oehls in

dem Behälter fällt

gerade unter die in den Brenner gebohrte Löcherreihe. Die dünnen Metallbüchsen

müssen aus einem Metalle angefertigt werden, welches sich ohne Nachtheil bis zur

Rothglühhize erwärmen läßt und nicht leicht einer Corrosion in Folge chemischer

Einwirkung unterliegt. Silber, Silberlegirungen und Platin besizen diese Eigenschaft

und verdienen daher den Vorzug.

Die Lampe wird dadurch angezündet und in Thätigkeit gesezt, daß man zuerst die

Metallbüchsen mit Hülfe von etwas Weingeist rothglühend macht; der Weingeist ist in

einer Art Löffel enthalten, der so eingerichtet ist, daß er die Centralröhre rings

umgibt. Sobald der Brenner die geeignete Temperatur erreicht hat, läßt man das Oehl

allmählich zufließen. Das Oehl quillt aus der Mündung der Centralröhre hervor,

fließt durch das Filtrum oder die erwähnten Ringe hinab in den engen Raum zwischen

der innern Büchse und dem Mantel und kommt an den rings um den Mantel angeordneten

Oeffnungen zum Vorschein. Da das Oehl auf seinem Wege einer sehr starken Hize

ausgesezt war, so hat es sich in Gas zersezt, ehe es die Brennmündung erreicht.

Einmal angezündet unterhält die Flamme von selbst die zum fortdauernden

Brennungsproceß erforderliche Temperatur.

Tafeln