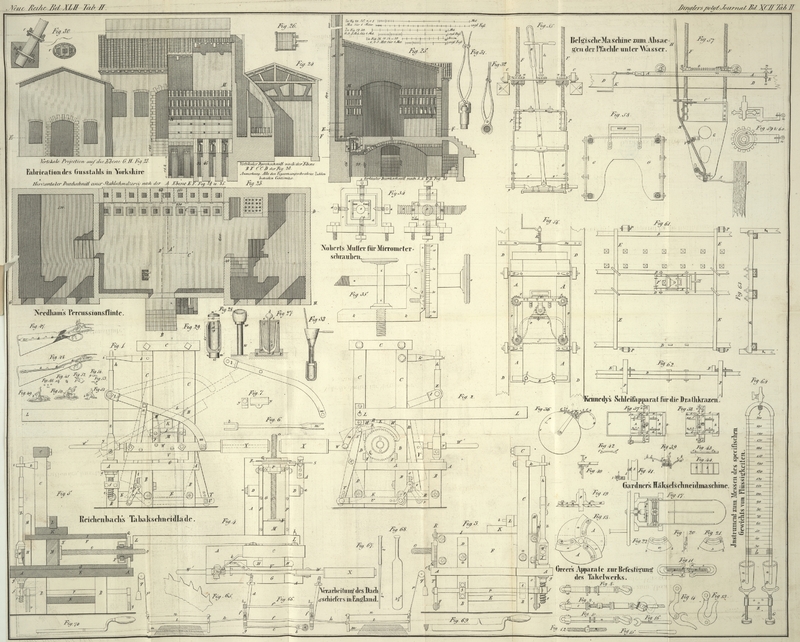

| Titel: | Maschine zum Absägen der Pfähle unter Wasser, welche in Belgien gebraucht wird. |

| Fundstelle: | Band 92, Jahrgang 1844, Nr. XXIII., S. 82 |

| Download: | XML |

XXIII.

Maschine zum Absaͤgen der Pfaͤhle

unter Wasser, welche in Belgien gebraucht wird.

Aus dem Civil Engineer and Architects' Journal. Jan. 1844,

S. 438.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Maschine zum Absägen der Pfähle unter Wasser, welche in Belgien

gebraucht wird.

Die Methode Fundamente für Brükenpfeiler mittelst Senkkästen zu legen, ist von Labelye und Milne in ihrer

Beschreibung des Baues der Westminster- und Blacfriars-Brüke, und von

anderen Schriftstellern so genau und gut auseinandergesezt worden, daß es unnöthig

wäre, auf die Eigenthümlichkeiten, die Vortheile oder Nachtheile dieses Systems

einzugehen; dagegen müssen wir nachweisen, welche Vortheile die Maschine gewährt,

womit man die Pfähle unter Wasser abschneidet. Die Abbildung derselben wurde nach

den Arbeitszeichnungen copirt.

Das eingetretene Senken einiger Pfeiler der Westminster- und anderer Brüten,

welche nach dem Senkkasten-Principe gebaut wurden, hat lezteres bei vielen

englischen Ingenieurs in Mißcredit gebracht, während in Frankreich und auf dem

Continent im allgemeinen, wo man die Ursache dieses späteren Senkens kennen gelernt

und Mittel dagegen gefunden hat, Senkkästenfundamente für eben so sicher und

dauerhaft erachtet werden, als das kostspieligere und mühsamere Fundamentiren in

Kastendämmen (Fangdämmen). Ein französischer Ingenieur würde es in der That für

schwieriger halten, einen Fangdamm (Kastendamm) zu machen, wie derjenige, welcher

sich gegenwärtig um einen Pfeiler der Westminsterbrüke befindet, als die Brüke

selbst nach dem Senkkasten-Principe auszuführen. Die Hauptsache bei allen

Wasserbauten ist ein gesundes und festes Fundament zu haben. In England erhält man

dasselbe in Flüssen wie die Themse gewöhnlich dadurch, daß man auf dem Plaz, worauf

der Pfeiler zu stehen kommt, Pfähle einrammt, nachdem man zuvor denselben mit einem

Kastendamm umgeben hat, und dann dieselben dicht an dem Flußbette eben absägt. Man

legt hierauf eine Plattform von Holz auf die Pfähle, füllt die Zwischenräume mit

Kieseln aus und baut darauf den Pfeiler. Dieß läßt sich nun durch die zu

beschreibende Maschine ohne die großen Kosten ausführen, welche ein Kastendamm

erfordert. Die Pfähle werden ungefähr drei Fuß von einander entfernt so tief als

möglich eingerammt, ohne sie zu beschädigen und hierauf mit der Pfahl-Sägemaschine ganz eben

abgesägt. Der Senkkasten läßt sich dann auf dieselben mit der größten Leichtigkeit

legen.

Jedermann der die Brüken über die Maas, die Ourthe und Vesdre gesehen hat, über

welche die von Lüttich zur preußischen Gränze führende Eisenbahn geht, und der mit

der Natur dieser Flüsse bekannt ist, wird zugeben, daß wenn solche Bauten nach

diesem Princip mit weniger Kosten in Vergleich zu Fangdämmen ausgeführt werden

konnten, dieß auch in England der Fall seyn muß; das Senken der Bauten, welche

Senkkasten-Fundamente haben, wurde übrigens entweder dadurch verursacht, daß

man die Pfeilersize nicht mit eingerammten Pfählen versah, wie dieß bei der

Westminsterbrüke der Fall ist, wo der Strom den Kies unter dem Kasten herausspülte,

oder dadurch, daß man die Pfähle zu weit über das Flußbett hervorragen ließ und

dieselben nicht nahe genug an einander einrammte, wie dieß bei der Brüke von Tours

der Fall war. Sonderbar ist es, daß Labelye in seiner

Beschreibung der Westminsterbrüke das Einrammen von Pfählen unter den Senkkästen da

anempfiehlt, wo das Fundament schlecht ist, und daß er dieß bis jezt noch niemals

befolgte, obgleich er selbst eine Maschine, um die Pfähle unter Wasser

abzuschneiden, entwarf. Es ist wohl anzunehmen daß, hätte er nach seinem Vorschlag

gehandelt, das Senken von Brükenpfeilern nie würde vorgekommen seyn.

Es ist augenscheinlich, daß es bei der hier empfohlenen Senkkastenfundamentirung

nothwendig ist, eine sehr vollkommene Pfahl-Sägemaschine zu haben, besonders

für tiefe Flüsse. Die Zeichnungen stellen die Maschine vor, welche bei dem Bau der

Val Beuvitbrüke und der Bovenibrüke über die Maas zu Lüttich gebraucht wurde. Sie

wurde als sehr zwekdienlich befunden und kann mit Recht empfohlen werden.

Fig. 55 ist

ein Querschnitt der Maschine. Fig. 56 ein Grundriß;

Fig. 57

ein Längendurchschnitt derselben; dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Ansichten

denselben Gegenstand.

Die Maschine besteht aus einem horizontalen beweglichen Rahmen A von Holz, der durch vier Räder C getragen

wird, welche auf zwei parallelen Längeschwellen D, D

laufen. Eine dieser Längeschwellen wird weggenommen, sobald eine Reihe von Pfählen

abgeschnitten ist, und dann durch eiserne Klammern auf die beweglichen Querbäume E über der nächsten Reihe befestigt, Fig. 61. Unter dem

horizontalen Rahmen hängt an vier Schrauben F, welche

durch verzahnte Muttern a gehen, ein verticaler Nahmen

von Eisen G. Ungefähr in der Mitte dieses Rahmens bei

r ist ein Zapfen, um welchen sich der Arm H der Säge s dreht. g sind Leitstangen, um die kreisförmige Bewegung des Armes H in eine geradlinige für die Säge s zu verwandeln. g' ist eine

eiserne Verbindungsstange.

Um die vier verzahnten Muttern a und ein verzahntes Rad,

das in der Mitte des horizontalen Rahmens befestigt ist, geht eine endlose Kette e. Dreht man das verzahnte Rad mittelst der Griffe an

der Achse h, so wird mittelst der endlosen Kette, welche

um die verzahnten Muttern a geschlungen ist, der

verticale Rahmen nach Bedürfniß entweder gehoben oder niedergelassen. Mittelst der

Schraube n, Fig. 56, wird die endlose

Kette gespannt. Durch diese sinnreiche Einrichtung wird eben so auch die Säge zur

gehörige Tiefe niedergelassen. Ist der horizontale Rahmen an seinem Plaz, so wird

das eiserne Querstük m auf die Langeschwellen D aufgenagelt. Die Schraube K, welche durch eine Kurbel gedreht wird, und durch m hindurchgeht, ertheilt der ganzen Maschine die vorwärtsschreitende

Bewegung.

Fig. 58 ist

eine in größerem Maaßstab gezeichnete Ansicht des horizontalen Verbindungsstüks für

den Rahmen G. An demselben ist eine Führung für den

Hebel H befestigt. Fig. 59 und 60 ist eine

horizontale Ansicht und ein Durchschnitt des verzahnten Rades a mit der Schraube n, durch welche die Kette

gespannt wird.

Fig. 61 ist

ein Grundriß des Pfeilersizes, worauf man die Pfähle und das Gestell sehen kann, auf

welchem die Maschine arbeitet. Fig. 62 ist eine

Seitenansicht, und Fig. 63 eine Queransicht. Die übrigen Details können besser aus der

Zeichnung ersehen, als beschrieben werden.

Die Maschine wird folgendermaßen angewandt: nachdem man einen Nahmen, wie ihn Fig. 61 zeigt,

ringsum den Pfeiler aufgerichtet, die Querbalken E

gelegt hat, und die Längeschwellen D durch eiserne

Klammern angehängt und durch Schrauben regulirt sind, so daß sie vollkommen

horizontal liegen, bringt man die Maschine dicht an den ersten Pfahl derjenigen

Reihe, welche abgeschnitten werden soll. Das Querstük m

wird dann auf die Längeschwellen D genagelt und die Säge

auf die gehörige Tiefe niedergelassen, wie vorhin beschrieben wurde; sie wird nun

durch zwei Männer in Bewegung gesezt, von denen einer auf jeder Seite des Hebels H steht; die ganze Maschine wird durch den Druk der

Schiebschraube K fortwährend vorwärts schreitend

erhalten. Man sieht also, daß drei Männer nöthig sind, um die Maschine in Thätigkeit

zu sezen: zwei an der Säge und einer an der Schiebschraube.

Diese Maschine wurde von dem bekannten belgischen Ingenieur Simons entworfen.

Tafeln