| Titel: | Verbesserte Walkmaschine für Wollentücher, worauf sich Luke Hebert, zu Birmingham, zufolge einer Mittheilung am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 92, Jahrgang 1844, Nr. XLIX., S. 173 |

| Download: | XML |

XLIX.

Verbesserte Walkmaschine fuͤr

Wollentuͤcher, worauf sich Luke Hebert, zu Birmingham, zufolge einer Mittheilung am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Maͤrz 1844, S.

77.

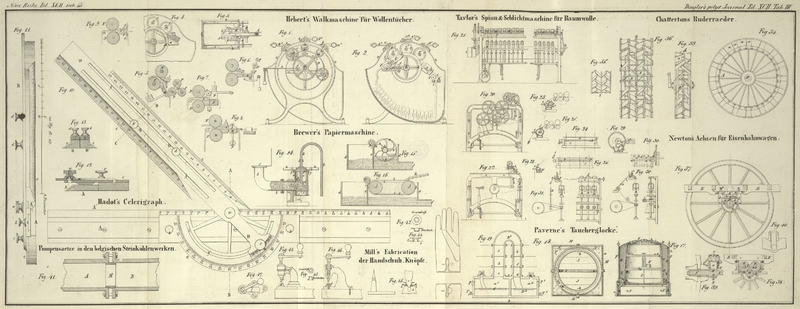

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hebert's Maschine für Wollentücher.

Den Gegenstand vorliegender Verbesserungen an Walkmaschinen bilden:

1) gewisse Modificationen in der Form und Anordnung der Cylinder, welche das Tuch in

der Richtung seiner Breite zu walken gestatten, um die Mängel zu beseitigen, die

sich ergeben, wenn man sich über einander liegender Cylinderpaare bedient;

2) gewisse Anordnungen um den Parallelismus der Achsen der Preßwalzen zu sichern;

3) die Form und Construction des Troges, worin das Tuch in der Richtung seiner Länge

gewalkt wird;

4) Anordnungen, um das Walken durch Druk mit dem Walken durch Stoß zu verbinden;

5) die Substitution anderer Materialien an die Stelle des Holzes oder Metalles bei

der Construction gewisser Maschinentheile.

Die Abbildungen Fig.

1–4 erläutern die verbesserte Maschine zum Walken des Tuchs mittelst Druks.

Fig. 1

stellt eine Seitenansicht und Fig. 2 einen

Längendurchschnitt dieser Maschine dar. Fig. 3 ist ein schiefer,

und Fig. 4 ein

senkrechter Durchschnitt eines Theils von Fig. 2. A ist der große hölzerne oder kupferne Cylinder, dessen

Welle B in dem Maschinengestelle gelagert ist. An dieser

Welle ist ein Stirnrad D befestigt, welches durch ein an

der Treibwelle der Maschine sizendes Getrieb E in

Umdrehung gesezt wird. An die Seiten des Cylinders A

sind kupferne Flantschen befestigt, welche mit der Peripherie des Cylinders eine

tiefe Rinne oder einen Canal bilden. Diese Rinne nimmt das Tuch auf und leitet es

der Reihe nach unter drei schmale Cylinder C, C, C',

welche das Tuch mittelst Druks von der Seite her walken. Die Achsen dieser Cylinder

drehen sich zu beiden Seiten der Maschine in Lagern a',

und diese sind an Zahnstangen a angebracht, deren

unteres Ende in Führungen gleitet, die an der äußeren Seite des Troges befestigt

sind. b, b sind gezahnte Quadranten, die mit den

Zahnstangen a, a im Eingriff stehen und b' belastete, an die Achsen der Quadranten befestigte

Hebel, um den Druk der kleineren Cylinder gegen den großen zu reguliren.

Die oberen Enden der Zahnstangen a, a erhalten durch

kleine Frictionsrollen die nöthige Führung. An der Welle des Cylinders C' befindet sich ein kleines Rad c, welches durch das Rad D in Umdrehung gesezt

wird und dadurch dem Cylinder C' während seiner

Einwirkung auf das Tuch, die wegen der longitudinalen Walkprocedur an dieser Stelle

einen größeren Widerstand erfährt, eine sichere Bewegung ertheilt. d ist ein Abstreifer, der so geformt ist, daß das Tuch

nicht zwischen ihn und den Cylinder gelangen kann; sein oberes Ende streift das Tuch

von der Oberfläche des großen Cylinders ab, und legt dasselbe in den Trog, worin es

der Länge nach gewalkt wird. e ist ein anderer

Abstreifer, der in Beziehung auf den Cylinder C'

denselben Zwek hat, wie der Abstreifer d in Beziehung

auf den Cylinder A. Dieser Abstreifer ist mittelst eines

Querstüks an die Arme e* befestigt, deren Lager sich auf

der Achse des Cylinders C' drehen, und auf diese Weise

den Abstreifer mit dem Cylinder verbinden, so daß der Abstreifer mit dem Cylinder

stets in Berührung bleibt, welche Bewegung auch der leztere annehmen möge. Die

Gestalt und Wirksamkeit dieser Abstreifer wird am deutlichsten aus Fig. 4 erhellen, welche

zugleich eine Modification des expansiblen Trogs oder Canals erläutert. F, Fig. 2, ist eine der

beiden mit Rinnen versehenen Platten oder Bretter, welche die Seiten des expansiblen

Trogs bilden. Diese Platten sind an die Theile f

befestigt, die sich um Zapfen an den Armen g der

Winkelhebel G drehen; und das innere Ende f* der Seitenplatten wird durch eiserne Stangen x, Fig. 3, welche an die

Seite der Maschine festgeschraubt sind, festgehalten. An die Winkelhebel G sind ferner die Stangen h

befestigt, von denen aus Schnüre, die ein Gewicht tragen, über eine Rolle geleitet

sind. Dieses Gewicht strebt vermittelst der Winkelhebel die Seiten des expansiblen

Trogs zu schließen und dadurch das Tuch mit einer gewissen Kraft zu comprimiren. K ist ein Brett, mit einem Schliz l, durch welchen das aus der Cisterne oder dem unteren Theil der Maschine

kommende Tuch gezogen und eingesammelt wird. Von da nimmt das Tuch seinen Weg durch

die rectanguläre Röhre L, die es der Rinne des großen

Cylinders A zuführt. Die längliche Oeffnung der Röhre

L ist so angeordnet, daß ihre Breite die Breite des

Schlizes l in dem Brette K

durchkreuzt. Das Tuch i wird auf seinem Wege von K nach L in verschiedenen

Richtungen gepreßt, wodurch sich die Lage seiner Falten bei jeder Umdrehung ändert.

V ist eine Walze zur Unterstüzung des Tuchs.

Die Figuren 3

und 4 stellen

eine andere Construction der Seiten des expansiblen Trogs anstatt der gefurchten

Platten F dar. Die Seiten bestehen nämlich im vorliegenden Fall aus zwei

gußeisernen Platten H, H, in deren jede eine Reihe

kleiner senkrechter cannelirter Cylinder J eingesezt

sind. Diese Cylinder sind so angeordnet, daß jedesmal ein Cylinder der einen Reihe

in den Raum zwischen zwei Cylindern der gegenüberstehenden Reihe paßt.

Die Figuren 5,

6, 7 und 8 stellen

verschiedene Modificationen an Apparaten zum Walken der Tücher durch Stoß dar. In

allen diesen Figuren wird das Tuch durch die Walzen N, N

in einen Trog O geleitet; von diesem gelangt dasselbe

nach einem Tisch R, wo es der Wirkung der Schläger P ausgesezt wird. Die Cylinder N,

N können als Ersaz des großen Cylinders A und

der kleineren Cylinder C der oben beschriebenen Maschine

angesehen werden. Der Boden des Trogs O ist fest, der

obere Theil desselben aber beweglich. Dieser Theil wird entweder, wie in den Figuren 5, 7 und 8 durch ein

angehängtes Gewicht oder wie in Fig. 6 durch eine Feder

niedergehalten. Die Schläger P können verschieden

gestaltet und auf verschiedene Weise in Bewegung gesezt werden; so sind die Schläger

in den Figuren

5 und 6 cylindrisch und jeder derselben dreht sich außer der Bewegung um den

gemeinschaftlichen Mittelpunkt p noch um seine eigene

Achse. In Fig.

7 wird ein Hammer P durch einen Welldaumen p und in Fig. 8 der Hammer P durch ein Excentricum oder eine Kurbel p in Thätigkeit gesezt. Die Gewalt des Schlags kann

dadurch regulirt werden, daß man den Tisch R um ein

Scharnier beweglich macht und demselben, wie aus den Figuren 5, 6 und 8 erhellt, durch ein

Gewicht einen Druk nach oben gibt. Der Tisch kann aber auch wie Fig. 7 zeigt, fest seyn,

und die Gewalt des Schlages durch Gewichte, die an dem Schläger selbst angebracht

sind, regulirt werden.

Fig. 9

erläutert eine andere Anordnung, um das Tuch in der Richtung seiner Breite zu

walken. Die Theile s, s des Bodens und Dekels des Troges

sind hier um Scharniere beweglich und mit den Stangen t,

t verbunden, deren Bewegung die Theile s, s

abwechselnd heftig einander nähert und von einander entfernt. Dadurch wird ein Theil

des Filzens der Breite nach bewerkstelligt, während das Filzen nach der Länge wie

bei den schon beschriebenen Vorrichtungen geschieht. Um auf der einen Seite die

durch Rost oder Oxydation veranlaßten Uebelstände, wenn einige Maschinentheile aus

Metall bestehen sollten, auf der andern Seite die Nachtheile in Folge der

abwechselnden Ausdehnung und Zusammenziehung des Holzes zu vermeiden, construirt der

Patentträger einzelne Maschinentheile, insbesondere die Tröge und Cylinder aus Stein

oder andern politurfähigen Materialien, z.B. Granit, Marmel, Glas, Porzellan oder

Steingut.

Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Das zwischen den Cylindern hervorkommende

Tuch wird zuerst durch die festen Canäle, dann durch den expansiblen Trog geleitet,

worauf die beiden Enden desselben zusammengenäht werden. Sezt man nun die Maschine

in Gang, so wird das in der Cisterne oder auf dem Boden des Apparats liegende Tuch

durch den ersten festen Canal gesammelt. Von da gleitet das Tuch über die

Leitungswalze und tritt in den zweiten festen Canal, dessen Oeffnung, wie oben

bemerkt, eine verschiedene Lage zu der des ersteren hat – eine Anordnung, in

deren Folge das Tuch sich nicht nur leichter zwischen die Walzen legt, sondern auch,

so oft derselbe Theil des Tuchs bei seinen successiven Umdrehungen durch diese

Canäle tritt, die Lage seiner Falten ändert. Aus dem zweiten festen Canal gelangt

das Tuch in die Rinne des großen Cylinders, wo es zwischen diesem und den kleineren

Cylindern in der Richtung seiner Breite je nach dem auf den kleineren Cylindern

lastenden Druk mehr oder weniger gewalkt wird. Der dritte oder lezte von den kleinen

Cylindern häuft das Tuch in dem expansiblen Trog an, bis es die beiden Seiten

desselben sanft zurükdrängt und so in gewissen Intervallen heraustritt. Bei seinem

Durchgang durch diesen Trog wird das Tuch der Länge nach gewalkt. Im vorliegenden

Fall bestehen die Seiten des expansiblen Trogs aus kleinen Cylindern, von der in den

Figuren 3

und 4

dargestellten Anordnung, wodurch der Walkproceß rasch und vollständig vor sich

geht.

Beim Walken durch Stoß in Vereinigung mit Druk bearbeiten die Schläger, in Gegensaz

mit der Wirkung der gewöhnlichen Schläger, das Tuch in successiven Abtheilungen;

ihre Gewalt läßt sich entweder durch aufgelegte Gewichte oder durch den Grad des den

Tischen ertheilten Widerstands reguliren.

Tafeln