| Titel: | Instruction zur Vollstrekung der königlich französischen Verordnung vom 22. Mai 1843, die Dampfmaschinen und Dampfkessel (mit Ausnahme jener auf Schiffen) betreffend. |

| Fundstelle: | Band 92, Jahrgang 1844, Nr. XCIV., S. 379 |

| Download: | XML |

XCIV.

Instruction zur Vollstrekung der

koͤniglich franzoͤsischen Verordnung vom 22. Mai 1843, die Dampfmaschinen

und Dampfkessel (mit Ausnahme jener auf Schiffen) betreffend.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. Maͤrz 1844, S. 128.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

(Fortsezung und Beschluß von S. 304 im

vorhergehenden Heft des polytechnischen Journals.)

Instruction zur Vollstrekung der königlich französischen

Verordnung, die Dampfmaschinen und Dampfkessel betreffend.

§. 2. Von der Instruction der

Gesuche. – Von der Bewilligung der Dampfapparate.

Wer die Absicht hat, sich eines geschlossenen Dampfkessels oder sonst eines

Dampfapparats zu irgend einem Zweke zu bedienen, hat an den

Departements-Praͤfect ein Bewilligungsgesuch zu richten, welches alle

im Artikel 5 der Verordnung erwaͤhnten Angaben enthalten muß; ferner

muͤssen noch beigelegt werden ein Grundriß der Localitaͤten und eine

geometrische Zeichnung des Kessels mit Maaßstab. Sollten einige dieser Angaben

fehlen oder die Plane nicht zureichend seyn, so sezt der Praͤfect den

Gesuchsteller sogleich davon in Kenntniß und fordert ihn auf, sein Gesuch in

Uebereinstimmung mit dem Artikel 5 der Verordnung zu ergaͤnzen.

Sobald das verordnungsmaͤßige Gesuch eingelaufen, uͤberliefert es der

Praͤfect dem Unterpraͤfecten des Arrondissements und traͤgt ihm

auf, von dem Maire der Gemeinde sogleich zur Untersuchung de

commodo et incommodo schreiten zu lassen und ihm mit dem erwaͤhnten

Gesuch das Untersuchungsprotokoll, das Gutachten des Maire und sein eigenes binnen

der in den Artikeln 7 und 8 vorgeschriebenen Zeit wieder zuzustellen.

Sobald der Praͤfect dieß alles erhalten, uͤberschikt er alle

Actenstuͤke an den Bergwerks-, oder an den Bruͤken- und

Straßenbau-Ingenieur, und legt die beglaubigte Abschrift der Probenprotokolle

bei, wenn solche in einem andern Departement angestellt wurden; er fordert den

Ingenieur auf, sich an den Ort zu begeben, wo der Apparat aufgestellt werden soll,

und ihm in moͤglichst kurzer Zeit sein Gutachten uͤber das Gesuch

zuzuschiken.

Der Ingenieur untersucht, ob die Stuͤke des Apparats den durch die Verordnung

vorgeschriebenen Proben unterworfen wurden und mit den Stempeln versehen sind,

welche constatiren, daß diese Proben angestellt wurden; in den im Artikel 21

vorgesehenen Faͤllen muß er die Probe des Dampfkessels und der andern

Stuͤke wiederholt anstellen. Sehr selten hingegen wird es einen Nuzen

gewaͤhren, die Cylinder, die Cylinderhuͤllen und andere Stuͤke

von Gußeisen oder Eisenblech, welche den in den Kesseln erzeugten Dampf aufzunehmen

haben, noch einmal zu pruͤfen; die Probe der Kessel aber muß oͤfters

wiederholt werden, namentlich wenn in der Fabrik die getrennten Theile probirt

wurden, oder wenn die behufs der Probe in der Fabrik zusammengefuͤgten Theile

wieder auseinander genommen wurden, um den Transport nach dem Etablissement zu

erleichtern (Art. 21). Wenn die Dampfkesselstuͤke zwar nicht auseinander

genommen wurden, aber die Verkittung der Fugen waͤhrend des Transports gelitten hat und

reparirt oder frisch vorgenommen werden muß, so muß ebenfalls die Probe wiederholt

werden.

Bei Kesseln, welche schon in einem andern Etablissement benuzt wurden, wird die Probe

wiederholt 1) wenn das Datum der ersten von den Stempeln constatirten Probe ungewiß

ist, oder auf weiter als drei Jahre zuruͤkgeht; 2) wenn die Kessel seit der

ersten Probe auseinandergenommen, reparirt oder auf irgend eine Weise

veraͤndert worden sind. Der Ingenieur hat in diesem Fall vorlaͤufig

die Dike des Metalls sehr sorgfaͤltig zu untersuchen, besonders an den der

Wirkung des Feuers am meisten ausgesezten Stellen der Waͤnde; er laͤßt

die Oxydschuppen abstoßen und schreitet erst dann zur Probe, wenn er sich durch eine

in das Kleinste gehende Untersuchung versichert hat, daß der Kessel guten Dienstes

faͤhig ist.

Neue schon probirte und gestempelte Kessel anbelangend, hat der Ingenieur zu

untersuchen, ob sie keine fehlerhafte Form haben, welche das Herausnehmen der Absaze

im Innern erschweren, oder dem in den Theilen, welche dem Feuer ausgesezt sind,

erzeugten Dampf kein leichtes Austreten gestatten, um in den obern, das

Dampfreservoir bildenden Theil zu gelangen. In seinem Berichte legt er dem

Praͤfect Rechenschaft ab von den Operationen, welche er vorgenommen, gibt die

constatirten Constructionsfehler an, so wie die Mittel ihnen abzuhelfen, bemerkt,

welcher der im Art. 33 aufgestellten Kategorien der Dampfkessel des Gesuchstellers

angehoͤrt und wie groß die Ausdehnung der Heizflaͤche in Quadratmetern

ist; er eroͤrtert die im Untersuchungsprotokoll niedergelegten

Einspruͤche sowohl hinsichtlich der Sicherheit der Nachbarschaft, als der

Belaͤstigung, welche der Rauch verursachen koͤnnte. Endlich stellt er

seinen Antrag, die verlangte Bewilligung entweder zu ertheilen oder zu

verweigern.

Die Verweigerung des Gesuches kann motivirt seyn durch die Unmoͤglichkeit, den

Vorschriften der Verordnung zu genuͤgen, oder den Schaden, welchen die

Errichtung des Dampfapparats ungeachtet der besondern Verpflichtungen, die sich dem

Gesuchsteller auferlegen lassen, der Nachbarschaft zufuͤgen

muͤßte.

§. 3. Ueber die

Sicherheitsvorrichtungen, mit welchen die Dampfkessel zu versehen

sind.

1. Von den Sicherheitsventilen. – Die Durchmesser

der Muͤndungen der Sicherheitsventile richten sich nach der

Heizflaͤche jedes Dampfkessels und der Zahl des Stempels gemaͤß der

Tabelle Nr. 2 und der am Fuße dieser TabelleS. 224 in diesem Bande des polytechn. Journals. gegebenen Regel.

Diese Regel wird durch folgende Gleichung ausgedruͤkt, in welcher d den Durchmesser eines Ventils in Centimetern; s die Heizflaͤche des Dampfkessels (die

inwendigen Feuerzuͤge fuͤr die Flamme oder den Rauch mit inbegriffen)

in Quadratmetern; n die die Dampfspannung in

Atmosphaͤren ausdruͤkende Stempelzahl bedeutet:

Textabbildung Bd. 92, S. 380

Die Erfahrung lehrt, daß ein einziges Ventil, dessen Muͤndung einen durch

obige empirische Formel bestimmten Durchmesser hatte, hinreicht, um allen Dampf auszulassen, welcher

sich in dem Kessel bei der Spannung von n

Atmosphaͤren mittelst des staͤrksten Feuers bilden kann. Wenn also ein

Kessel mit zwei Ventilen, welche die vorgeschriebenen Dimensionen haben und gut

spielen, versehen ist, so hat man nicht zu befuͤrchten, daß die Spannung des

Dampfes die bezeichnete Graͤnze uͤberschreite, den Fall vielleicht

ausgenommen, wenn das Wasser in Folge mangelhafter Speisung die

rothgluͤhenden Waͤnde erreicht.

Ein gut construirtes und adjustirtes Sicherheitsventil verrichtet seinen Dienst mit

der groͤßten Genauigkeit und nicht leicht tritt eine Stoͤrung ein. Bei

einem schlecht construirten hingegen treten leicht Stoͤrungen ein; es

laͤßt den Dampf austreten, ehe es sich oͤffnet und hebt sich bei

Spannungen des Dampfs, welche innerhalb sehr weiter Graͤnzen wechseln. Einer

der aͤrgsten Constructionsfehler der Sicherheitsventile ist es, wenn die

ringfoͤrmige Beruͤhrungsflaͤche der beweglichen Scheibe des

Ventils mit dem obern Theil des Halses oder der durch diese Scheibe verschlossenen

Tubulatur viel zu groß ist im Vergleich mit der der directen Wirkung des Dampfes

ausgesezten kreisrunden Flaͤche. Man sieht leicht ein, daß dann die beiden

Flaͤchen, welche sich beruͤhren sollten, sich nicht genau an einander

legen, so daß die durch den Dampf wirklich gedruͤkte Oberflaͤche nicht

mehr sicher gemessen werden kann. Die Adhaͤsion zwischen den beiden polirten

und abgeschliffenen Flaͤchen ist eine weitere Ursache der Unsicherheit;

endlich koͤnnen sich fremdartige Koͤrper zwischen die

Beruͤhrungsflaͤchen lagern und ihre anfaͤngliche Politur leidet

um so leichter, je groͤßer sie sind. Um diesen Uebelstaͤnden

vorzubeugen, schreibt der Art. 24 der Verordnung die Graͤnzen fuͤr die

Breite der ringfoͤrmigen Dekflaͤche vor.

Die groͤßten Breiten, welche diesen Flaͤchen gegeben werden

koͤnnen, sind folgende:

Durchmesser der Muͤndungen oder

der der Wirkung des Dampfes

direct

ausgesezten Flaͤchen

Entsprechende Breiten, welche

dieDekflaͤchen nicht uͤberschreiten duͤrfen

20

Millimeter

0,67

Millimeter

25

–

0,83

–

30

–

1,00

–

35

–

0,17

–

40

–

1,32

–

45

–

1,50

–

50

–

1,67

–

55

–

1,83

–

60

– und daruͤber

2,00

–

Die Verminderung der Breite der ringfoͤrmigen Dekflaͤchen macht es aber

noͤthig, daß die beweglichen Scheiben und die Ventilhebel mit aller

Genauigkeit adjustirt werden. Die unten folgende Beschreibung der Abbildungen

enthaͤlt ausfuͤhrliche Details hieruͤber.

Jedes Ventil soll mit einem einzigen Gewichte belastet seyn, welches entweder

unmittelbar oder vermittelst eines Hebels wirkt (Art. 23); der Betrag des Gewichts und die

Laͤnge des Hebels muͤssen so bemessen werden, daß wenn das Gewicht

sich am Ende des Hebels befindet, das Ventil mit 1,033 Kilogr. per Quadratcentimeter der Muͤndung und per Atmosphaͤre effectiven Drukes belastet ist.

Man bestimmt den Betrag des Gewichts, indem man nach folgendem Beispiel

verfaͤhrt.

Sezen wir den Fall, daß ein Ventil, dessen Muͤndung 5 Centimet. Durchmesser

hat, fuͤr eine Dampfspannung von 4 Atmosphaͤren oder einen wirksamen

Druk von 3 Atmosphaͤren belastet werden soll, so berechnet man zuerst den

Gesammtdruk, welcher auf das Ventil stattfinden muß, folgendermaßen:

Man nimmt das Quadrat des Durchmessers der Ventilmuͤndung

5 × 5 = 25.

Die Oberflaͤche der Muͤndung betraͤgt demnach 25

Kreiscentimeter.

Der Druk einer Atmosphaͤre, oder 1,033 Kilogr. auf den Quadratcentimeter,

macht 1,033 Kilogr. × 0,7654 Kilogr. = 0,811 Kilogr. auf einen Centimeter

Oberflaͤche.

Der Druk von 3 Atmosphaͤren auf die Flaͤche des Ventils wird sonach

durch das Product von 25 mit 0,811 und mit 3 bemessen

25 × 0,811 × 3 = 60,75 Kilogr.

Die directe Belastung muß daher 60,75 Kilogr. betragen.

Man waͤgt das Ventil; sein Gewicht betrage 1 Kilogramm.

Nun bestimmt man den Druk, welchen der Hebel auf das Ventil ausuͤbt; zu diesem

Behufe hebt man diesen Hebel mit dem Haken einer Federwaage auf, indem man ihn an

dem Punkt faßt, welcher sich auf die Ventilstange stuͤzt; findet man, daß der

vom Hebel ausgeuͤbte Druk, welcher von der Federwaage angegeben wird, 3

Kilogr. betraͤgt, so hat man 3 + 1 = 4 fuͤr den vom Ventil und dem

Hebel herruͤhrenden Theil der Belastung. Man zieht diesen Betrag von der

vorher berechneten Gesammtbelastung ab:

60,75 Kilogr. – 4 = 56,75 Kilogr.

Man hat demnach 56,75 Kilogr. fuͤr den directen Theil der Belastung, welchen

das Gewicht ausuͤben muß.

Man mißt nun sorgfaͤltig die respectiven Abstaͤnde der Hebelachse: 1)

vom Punkt, wo der Hebel auf dem Ventilstiel aufliegt; 2) vom Ende des Hebels, wo das

Gewicht angebracht wird. Man nimmt das Verhaͤltniß des zweiten Abstandes zum

ersten und dividirt die directe Belastung, welche das Gewicht ausuͤben muß,

mit dieser Verhaͤltnißzahl; der Quotient druͤkt dann den Betrag des am

Ende des Hebels aufzuhaͤngenden Gewichtes aus. Wenn also in dem

gewaͤhlten Beispiel das Verhaͤltniß des Hebelarms 10: 1 ist, so hat

man als Betrag des Gewichts

56,75 Kilogr./10 = 5,675 Kilogr.

Die den Betrag des auf diese Weise bestimmten Gewichts in Kilogrammen

ausdruͤkende Zahl wird nach dem Richtigbefund auf das Gewicht gravirt und der

Stempel neben dieser Zahl angebracht. Eben so wird die ganze Laͤnge des

Hebels in Decimetern und Decimeterbruͤchen auf den Hebel gravirt und der

Stempel neben diese Zahl gesezt. Die mit der Ueberwachung der Dampfmaschinen

beauftragten Beamten haben dann nur eine Laͤnge und den Betrag des Gewichts,

welche durch die Inschriften schon bekannt sind, zu bestaͤtigen, um sich zu

uͤberzeugen, daß die Ventile gehoͤrig belastet sind.

Die Ventile der Locomotivenkessel werden von Federn angedruͤkt, deren Spannung

der Maschinist nach Belieben vergroͤßern oder vermindern kann; eine abgetheilte Scala gibt die

Belastungen oder Spannungen an, welche den verschiedenen Laͤngen der Feder

entsprechen; die Manometer oder Thermomanometer, mit welchen diese Kessel versehen

sind, bieten den Ingenieurs ein leichtes Mittel zur Beurtheilung der Richtigkeit der

Graduirung dar.

2. Vom Manometer. – Die Erfahrung lehrt, daß die

Manometer mit comprimirter Luft so leicht fehlerhaft werden, daß sie an

Dampfmaschinenkesseln meistens schon nach sehr kurzer Zeit keine genauen Angaben

mehr liefern; aus diesem Grunde wurden offene Manometer fuͤr alle mit 5

Atmosphaͤren und darunter gestempelten Dampfkessel vorgeschrieben. Die

Vorschrift wurde nicht ganz allgemein gegeben, weil die offenen Manometer

fuͤr einen hoͤhern Druk als von 5 Atmosphaͤren wegen ihrer

Laͤnge nicht immer in dem Local der Dampfkessel angebracht werden

koͤnnten. Hat es von dieser Seite keine Schwierigkeiten, so sollte der

Ingenieur, wie groß auch die Spannung des Dampfes seyn mag, jederzeit den Gebrauch

des offenen Manometers anrathen; der Praͤfect kann denselben, auf den Bericht

des Ingenieurs hin, wenn er es fuͤr die oͤffentliche Sicherheit

zwekmaͤßig findet, kraft der Machtvollkommenheit, welche ihm nach Art. 67 der

Verordnung zukoͤmmt, sogar vorschreiben.

Am Ende dieser Instruction ist ein offenes Manometer mit Gefaͤß und

Glasroͤhre beschrieben, welches die

Dampfmaschinen-Central-Commission verfertigen ließ; diese Vorrichtung

hat den Vorzug einfacher Construction und einer leichten Pruͤfung, sie

liefert genaue Angaben und scheint nicht leicht Stoͤrungen unterworfen zu

seyn.

Bei den Dampfkesseln fuͤr Locomobile und Locomotiven gestattet die Verordnung,

das offene Manometer durch ein geschlossenes oder ein Thermomanometer zu

ersezen.

Die Hauptursache, weßhalb die geschlossenen Manometer in sehr kurzer Zeit unbrauchbar

werden, ist, daß der Sauerstoff der im obern Theile der Roͤhre

eingeschlossenen Luft vom Queksilber absorbirt wird; die erste Folge davon ist, daß

die Graduirung des Instruments unrichtig wird, dann haͤngen sich die vom

oxydirten Queksilber gebildeten Haͤutchen an die Wand der Glasroͤhre

und verunreinigen sie so, daß das Ende der Queksilbersaͤule nicht mehr

wahrgenommen werden kann. Es lassen sich jedoch leicht geschlossene Manometer

construiren, welche von diesen Fehlern frei sind; man braucht zu diesem Behufe in

den Manometerraum nur Luft zu bringen, welche man ihres Sauerstoffs beraubte, indem

man sie durch eine Glasroͤhre leitet, worin Kupferdrehspaͤne zum

Rothgluͤhen erhizt sind. Jeder Verfertiger physikalischer Instrumente ist im

Stande diese Operation auszufuͤhren. Es ist uͤberfluͤssig

beizufuͤgen, daß reines Queksilber genommen und die Anwendung fetten Kitts

vermieden werden muß.

Das Thermomanometer ist ein in der Art construirtes Queksilberthermometer, daß es die

Temperaturen bis ungefaͤhr 200° C. angibt; seine Roͤhre ist in

Atmosphaͤren und Decimalbruͤche von Atmosphaͤren, nach den

zwischen den Spannungen des Wasserdampfes bei seiner groͤßten Dichtigkeit und

den entsprechenden Temperaturen bestehenden Verhaͤltnissen eingetheilt. Die

Kugel des Thermomanometers darf nicht mit dem Dampf des Kessels in Beruͤhrung

kommen, weil sonst der Druk die Thermometer-Angaben unrichtig machen

wuͤrde; sie wird in eine unten verschlossene, in den Kessel hinabreichende

Metallroͤhre eingeschlossen, an deren Innenwaͤnde sie mittelst eines

Bandes durch Schrauben befestigt wird; der zwischen der Kugel und den Waͤnden

der Metallroͤhre bleibende Raum wird mit Kupferfeilspaͤnen oder sonst einem guten

Waͤrmeleiter ausgefuͤllt.

Die Ingenieurs pruͤfen die Graduirung der Manometer mit comprimirter Luft und

der Thermomanometer durch Vergleichung mit Normalthermometern, deren Graduirung als

richtig bekannt ist, oder mit den an gewoͤhnlichen Dampfkesseln angebrachten

offenen Manometern, oder endlich mit einem sehr genau adjustirten, vermittelst eines

Hebels belasteten Ventil.

Auch koͤnnte man bei den Thermomanometern zwei Abtheilungen der Scala

pruͤfen, welche fixen Temperaturen entsprechen, naͤmlich dem

Siedepunkt des reinen Wassers an freier Luft und demjenigen des reinen rectificirten

Terpenthinoͤhls; dieses Oehl kocht bei 157° C. Behufs dieser

Bestimmung laͤßt man die Fluͤssigkeit in einem Kolben oder andern

langhalsigen Gefaͤße, welches nur zum Theil damit angefuͤllt wird,

kochen und haͤlt das Thermomanometer in den Dampf, welcher den obern Theil

und den Hals des Gefaͤßes einnimmt, so daß die Kugel außerhalb der siedenden

Fluͤssigkeit, in geringer Entfernung von deren Oberflaͤche bleibt.

3. Von den Wasserstandszeigern und dem Alarmschwimmer.

– Die Construction und Einrichtung der glaͤsernen

Indicatorroͤhren, der Indicatorhaͤhne und gewoͤhnlichen

Schwimmer sind hinlaͤnglich bekannt. Wir brauchen daher nur zu bemerken, daß

die Tubulaturen fuͤr die glaͤsernen Indicatorroͤhren mit

Haͤhnen versehen seyn muͤssen, welche die Reinigung dieser

Roͤhren und die Verhuͤtung des Austretens von Dampf und Wasser bei

zufaͤlligem Zerbrechen der Roͤhre moͤglich machen. Jeder

Dampfkessel muß mit einer der oben aufgezaͤhlten Vorrichtungen versehen seyn

und außerdem noch mit einem Alarmschwimmer (Warnschwimmer), welcher den Heizer, wenn

er versaͤumt haben sollte, den Kessel gehoͤrig mit Wasser

angefuͤllt zu erhalten, durch einen gellenden Laͤrm davon in Kenntniß

sezt.

Man hat Alarmschwimmer von sehr verschiedener Form construirt. Alle bestehen aus

einem Schwimmer, welcher, sobald das Wasser im Kessel bis zum Niveau der

Feuercanaͤle herabgesunken ist, die Oeffnung einer kleinen Muͤndung

bewirkt, durch welche der Dampf an den Rand einer Gloke oder einer vibrirenden

Metallplatte emporstroͤmt, deren scharfer Ton von dem Heizer und den in der

Naͤhe beschaͤftigten Arbeitern gehoͤrt werden muß.

Die Ingenieurs koͤnnen jedes Instrument dieser Art zulassen, wenn es nur von

sicherer Wirkung ist. Unten theilen wir die Beschreibung eines Schwimmers mit Pfeife

mit, welchen die Dampfmaschinen-Centralcommission verfertigen ließ, und

dessen man sich bei jeder Dampfspannung bedienen kann.

Bei Kesseln, deren effectiver Dampfdruk nicht uͤber eine halbe

Atmosphaͤre betraͤgt, ist der Schwimmer entbehrlich und man kann die

Laͤrmpfeife einfach auf die obere Muͤndung einer verticalen, unten

offenen Roͤhre von 4–5 Centimeter innerm Durchmesser steken, welche

durch die Kesseldeke bis zu dem Niveau hinunter reicht, unter welches das Wasser

nicht sinken darf. Sie braucht nur so lang zu seyn, daß die in ihrem Innern

aufsteigende und als von der Wasserflaͤche ausgehend berechnete

Wassersaͤule dem effectiven, vom Dampf nicht zu uͤberschreitenden Druk

das Gleichgewicht halten kann.

4. Von den Speisungs-Apparaten. – Die Kessel

der Dampfmaschinen werden gewoͤhnlich durch Pumpen gespeist, welche durch die

Maschine selbst in Bewegung gesezt werden. Auch bei fortgeseztem Pumpenspiel ist man

der Speisung aber nur dann versichert, wenn die Pumpe mehr Wasser zu liefern vermag,

als durch den Kessel verdampft wird; es muß daher die Hubhoͤhe des Kolbens der Speisepumpe nach

dem Belieben des Maschinisten veraͤndert werden koͤnnen, oder das von

der Pumpe geschoͤpfte Wasser sich in zwei Theile theilen, wovon einer in den

Kessel geht und der andere in den Wasserbehaͤlter zuruͤkkehrt. Die

Quantitaͤt des in den Kessel einzulassenden Wassers wird durch den mit dem

Schwimmer verbundenen Mechanismus regulirt oder auch durch einen dem Heizer zur Hand

befindlichen Hahn. Lezteres Mittel in Verbindung mit guten Wasserstandszeigern, ist

vielleicht von allen das beste; jedenfalls ist es ausreichend, wenn nur der Heizer

dem Kessel die gehoͤrige Aufmerksamkeit schenkt.

Ist das Spiel der Speisepumpe intermittirend, so kann der Heizer oder Maschinist nach

Belieben ihre Wirkung unterbrechen, indem er entweder die Kolbenstange

aushaͤngt, oder die Saugklappe aufzieht, oder einen an der Saugroͤhre

angebrachten Hahn schließt. Er darf nicht verabsaͤumen, die Pumpe spielen zu

lassen, sobald die Wasserhoͤhe im Kessel bis zur außen am Kessel gezogenen

Linie gesunken ist, wie dieß der Artikel 29 vorschreibt. Er kann uͤbrigens

zur Speisung jene Augenblike benuͤzen, wo die vom Manometer angezeigte

Dampfspannung etwas staͤrker ist als gewoͤhnlich. Die ununterbrochene

Speisung ist, was die Sicherheit anbelangt, vorzuziehen.

Bei den Locomotiven ist die Speisung der Kessel immer intermittirend. Durch die an

den Speisungsroͤhren angebrachten Probirhaͤhne kann sich der

Maschinist uͤberzeugen, ob die Pumpen keine Stoͤrung erlitten haben

und ob sie Wasser in den Kessel pumpen.

Die zur Heizung von Wohnungen oder zu anderm Gebrauche bestimmten Dampfkessel, welche

nicht mit Maschinen in Verbindung stehen, werden von dem Wassersammler oder anderen

Apparaten gespeist, welche sich fuͤr die mittelst des Dampfes

ausgefuͤhrten Operationen eignen. Der Ingenieur soll jedenfalls die

Construction dieser Apparate untersuchen, ihr Spiel vollkommen kennen lernen und

sich uͤberzeugen, ob sie von sicherer Wirkung sind; erscheinen sie ihm

fehlerhaft, so hat er die damit vorzunehmenden Verbesserungen anzugeben.

§. 4. Von der Wahl des Plazes

fuͤr die Dampfkessel.

Die Gefahren und Nachtheile, welche durch das Bersten oder Explodiren eines

Dampfkessels entstehen koͤnnen, sind um so groͤßer, je groͤßer

die Masse des heißen Wassers und der Dampfdruk sind. Die Verordnung theilte daher

die Dampfkessel in vier Classen und fuͤr jede derselben sind die Bestimmungen

hinsichtlich der Baustelle verschieden.

Die großen Kessel der ersten Classe muͤssen außerhalb jedes Wohnhauses und

jeder Werkstaͤtte angebracht werden, mit Ausnahme des im Art. 35

angefuͤhrten Falles. Die Wohnhaͤuser und die Landstraße innerhalb der

im Artikel 36 bezeichneten Abstaͤnde werden durch Schuzmauern gesichert; die

Dachung des den Kessel enthaltenden Locals muß von leichtem Material seyn und darf

nicht in Verbindung stehen mit den Daͤchern der Werkstaͤtten und

anderer anstoßender Gebaͤude.

Die Praͤfecten haben darauf zu halten, daß die Bestimmungen hinsichtlich der

Isolirung des Locals der Dampfkessel erster Classe von jedem Wohnhause und jeder

Werkstaͤtte nicht umgangen werden. So waͤre die Trennung der

Werkstaͤtten nur eine scheinbare, wenn das Local des Dampfkessels an die

Werkstaͤtten stoßen wuͤrde oder bloß durch leichte Zwischenmauern oder

auch durch starke Mauern

davon getrennt waͤre, durch welche aber große Oeffnungen gingen. Findet ein

solches Aneinanderstoßen statt, so muß die Zwischenmauer stark und ganz voll seyn,

mit Ausnahme der zur Durchfuͤhrung der Dampfroͤhren oder der

Wellbaͤume zur Fortpflanzung der Bewegung unentbehrlichen Oeffnungen, wo

naͤmlich die Dampfmaschine sich in demselben Local befindet wie der

Kessel.

Die Dampfkessel erster Classe koͤnnen jedoch ausnahmsweise im Innern der

Werkstaͤtten angebracht werden (Artikel 35), wenn zu ihrer Heizung eine

Waͤrme angewendet werden soll, die außerdem verloren ginge. Es sind aber in

diesem Falle die im Artikel 36 vorgeschriebenen Bestimmungen hinsichtlich dritter

Personen und der oͤffentlichen Straße genau einzuhalten, und die Bewilligung

muß zur Kenntniß des Ministers der Staatsbauten gebracht werden.

Die Dampfkessel zweiter Classe koͤnnen im Innern einer Werkstaͤtte

angebracht werden, wenn solche nicht einen Theil eines Wohnhauses oder einer Fabrik

mit mehreren Stokwerken ausmacht. Schuzmauern werden hier gegenuͤber den

Wohnhaͤusern und der oͤffentlichen Straße, sofern sie innerhalb der im

Artikel 39 bestimmten Abstaͤnde liegen, verlangt.

Die Dampfkessel der dritten Classe koͤnnen ebenfalls im Innern einer

Werkstaͤtte, welche nicht einen Theil eines Wohnhauses ausmacht, angebracht

werden; Schuzmauern, den Wohnhaͤusern und der oͤffentlichen Straße

gegenuͤber, werden hier nicht verlangt.

Die Dampfkessel der vierten Classe endlich unterliegen keinen andern Bestimmungen

hinsichtlich des Locals, als daß sie durch einen Zwischenraum von 0,50 Meter von den

benachbarten Wohnhaͤusern getrennt seyn muͤssen (Artikel 44); sie

koͤnnen uͤbrigens sogar in einer Werkstaͤtte errichtet werden,

die einen Theil eines Wohnhauses ausmacht und zwar ohne Schuzmauern.

Der den Besizern der Dampfkessel dritter und vierter Classe gelassene sehr große

Spielraum macht es unerlaͤßlich, daß von diesen Kesseln alle

Gegenstaͤnde und jedes Material von etwas bedeutendem Gewichte, welche den

von einer Explosion angerichteten Schaden vergroͤßern koͤnnten,

entfernt gehalten werden. Diesem Erforderniß ist durch den Artikel 45

genuͤgt.

Der Artikel 41 uͤberlaͤßt den Praͤfecten das Recht, die Stellung

und Dimensionen (Hoͤhe und Laͤnge) der gemaͤß Artikel 36, 39

und 40 bei Dampfkesseln erster und zweiter Classe erforderlichen Schuzmauern, so wie

den Abstand dieser Kessel von den benachbarten Wohnhaͤusern und der

oͤffentlichen Straße, und sogar ihre Achsenrichtung zu bestimmen. Diese

verschiedenen Punkte muͤssen im Bericht des Ingenieurs sorgfaͤltig

behandelt seyn. Er hat zu untersuchen, ob die von dem Besizer beantragte Stellung

der Kessel auch diejenige ist, welche bei der verfuͤgbaren Localitaͤt

die Nachbarschaft am wenigsten belaͤstigt. Er bestimmt die Hoͤhe und

Laͤnge der Schuzmauern in der Art, daß im Falle einer Explosion die

Truͤmmer des geborstenen Kessels die benachbarten Haͤuser oder die

eben auf der Straße befindlichen Personen nicht erreichen koͤnnen. Endlich

soll die Achse des Kessels so viel wie moͤglich parallel mit den Mauern der

Wohnungen oder der Straße laufen, weil im Fall einer Explosion die Truͤmmer

durch die Wirkung des Dampfes gewoͤhnlich in der Richtung der Achse des

Kessels mit der groͤßten Heftigkeit geschleudert werden. Der Ingenieur gibt

auf dem von dem Gesuchsteller gelieferten Plan die Stellung des Kessels und der

Schuzmauern an, welche er dem Praͤfect vorzuschreiben vorschlaͤgt.

Alle von dem Praͤfect definitiv vorgeschriebenen Bestimmungen werden in dem

Bewilligungsdecret genau ausgesprochen.

§. 5. Von den in Bergwerken

angewandten Dampfkesseln. – Von den Locomobilen und

Locomotiven.

Die Errichtung von Dampfkesseln im Innern von Bergwerken darf nur unter ganz

besondern und jedesmal der Oertlichkeit entsprechenden Bedingungen bewilligt werden,

so daß fuͤr die Abfuͤhrung des Rauchs, so wie auch fuͤr die

Luͤftung der Grube mit Sicherheit gesorgt, und jede Feuersgefahr beseitigt

ist.

Die Locomobilen und Locomotiven unterliegen besondern Bestimmungen, welche im Titel

IV der Verordnung genau genug angegeben sind, um jede weitere Erklaͤrung

uͤberfluͤssig zu machen.

§. 6. Allgemeine

Bestimmungen.

Die Vorschriften der Verordnung sind beinahe auf alle Dampfkessel anwendbar; doch

gibt es deren, welche wegen des besondern Gebrauchs, zu welchem sie bestimmt sind,

oder auch wegen ihrer Dimensionen und Form, ohne Nachtheil eines Theiles der

gegebenen Vorschriften enthoben werden koͤnnen, und zwar entweder unbedingt

oder unter besondern Bestimmungen.

Als Beispiel koͤnnen hier erwaͤhnt werden die Dampfkessel in vielen

Waschanstalten in der Umgegend von Paris zum Laugen der Waͤsche. Diese

Kessel, von kleinem Rauminhalt, befinden sich neben und unter der Laugkufe; ein in

den Kessel reichendes und einige Centimeter vom Boden desselben sich

oͤffnendes Rohr steigt vertical uͤber den obern Rand der Kufe hinauf,

biegt sich um und endigt sich in einen umgekehrten Trichter, welcher in der Richtung

der Achse dieser Kufe angebracht ist. Man fuͤllt den Kessel mit Lauge und

heizt; die durch den Dampf gedruͤkte Lauge steigt dann in das Rohr und

ergießt sich uͤber die Waͤsche; der Kessel wird so beinahe ganz leer.

Die Lauge dringt dann durch die Waͤsche, sammelt sich in einem unter einem

Gitterwerk oder doppelten Boden frei gelassenen Raum der Kufe und kehrt hierauf in

den Kessel zuruͤk durch eine Roͤhre, welche denselben mit dem Boden

der Kufe in Verbindung sezt, und mit einer von der Kufe in den Kessel sich

oͤffnenden Klappe schließt. Man sieht leicht ein, daß es

uͤberfluͤssig waͤre, an solchen Kesseln gewoͤhnliche

Ventile und Manometer anzubringen, weil dem Druke des Dampfs durch die Hoͤhe

des weiten Rohrs, durch welches die Lauge sich uͤbergießt, Graͤnzen

gesezt sind; auch kann in solchen Kesseln weder ein gewoͤhnlicher noch ein

Alarmschwimmer angebracht werden, weil sie sich von Zeit zu Zeit beinahe

voͤllig ausleeren muͤssen. Aber die Lauge muß von der Kufe leicht

wieder in den Kessel zuruͤkkehren und denselben wieder anfuͤllen

koͤnnen. Dazu ist noͤthig, daß diese Kessel mit einem atmosphaͤrischen Ventil versehen werden, welches

sich von außen nach innen oͤffnet, sobald sich der Kessel wieder

gefuͤllt hat.

Der Artikel 67 ertheilt dem Praͤfect das Recht, auf den Bericht des Ingenieurs

hin gewisse Dampfapparate eines Theils der allgemeinen Vorschriften zu entheben und

in besondern Faͤllen, wie in dem eben angefuͤhrten, specielle

Maßregeln vorzuschreiben. Die Decrete der Praͤfecten muͤssen dann dem

Minister der Staatsbauten vorgelegt werden.

Die schnelle Zerstoͤrung von Kesseln, die mit Grubenwasser gespeist werden,

welches freie Saͤuren oder saure Salze enthaͤlt, veranlaßt Gefahren,

welchen der Artikel 68 vorbeugen soll. Dieser Artikel verlangt, daß solches

Speisungswasser durch eine vorlaͤufige Destillation oder sonst ein als

wirksam erkanntes Mittel unschaͤdlich gemacht werde, wenn der effective

Dampfdruk im Kessel eine halbe Atmosphaͤre uͤbersteigt.

Der Artikel 75 verlangt, daß die Besizer von Dampfapparaten

Ungluͤksfaͤlle, welche ihnen begegneten, sogleich der

Ortsbehoͤrde, d.h. dem Maire der Gemeinde melden; der Maire hat sich sogleich

an Ort und Stelle zu begeben, ein kurzes Protokoll uͤber die Umstaͤnde

des Unfalls aufzunehmen und ohne Verzug dem Praͤfect zuzuschiken, welcher

noͤthigenfalls den Bergwerks-Ingenieur oder den Bruͤken-

und Straßenbau-Ingenieur beauftragt, sich an Ort und Stelle zu

verfuͤgen.

Ist der Ungluͤksfall bedeutend, hat er Verwundungen veranlaßt, oder hat ein

Kessel explodirt, so hat der Maire den Eigenthuͤmer des Apparats in Kenntniß

zu sezen, daß er weder das Mauerwerk wieder herstellen, noch die Truͤmmer des

gebrochenen Stuͤkes von ihrer Stelle bringen oder etwas an ihnen

veraͤndern darf, bevor der Ingenieur sich einfindet, welcher in diesem Falle

vom Praͤfect nothwendig beordert werden muß.

§. 7. Von der administrativen

Ueberwachung der Dampfkessel.

Bei ihren Besuchen sollen die Ingenieurs sich zuvoͤrderst uͤberzeugen,

ob die Sicherheitsapparate der Dampfkessel und der Speisepumpen in gutem Zustande

unterhalten sind; sie haben ferner die Kessel selbst, vorzuͤglich aber

diejenigen zu untersuchen, welche ihnen in Folge langen Gebrauchs, oder gewisser

besonderer Umstaͤnde, wie des Mangels an gehoͤriger Sorgfalt, der

Ungeschiklichkeit des Heizers etc. verdaͤchtig erscheinen.

Zeigen die Kessel Fehler, so haben die Ingenieurs deren Abaͤnderung oder

Ausbesserung durch einen Bericht an den Praͤfecten zu veranlassen. Wenn die

aͤußere Besichtigung nicht hinreicht, um den Ingenieur hinsichtlich eines

verdaͤchtigen Kessels aufzuklaͤren, so verlangt er vom

Eigenthuͤmer, die Probe neuerdings anstellen zu lassen und im

Verweigerungsfalle erstattet er seinen Bericht an den Praͤfect, welcher die

Probe anbefiehlt. (Artikel 64.)

Die Proben der gußeisernen Kessel sollen jaͤhrlich wenigstens einmal

wiederholt werden.

Die Ingenieurs und die ihnen untergebenen Beamten haben daruͤber zu wachen,

daß obige Instruction im Local der Dampfkessel angeheftet wird und sich zu

uͤberzeugen, ob die Heizer dieselbe verstehen und sich mit den darin

empfohlenen Vorsichtsmaaßregeln vertraut gemacht haben.

Sie werden sich ferner uͤberzeugen, ob die Vorstaͤnde des

Etablissements die im Artikel 69 vorgeschriebenen Wechselstuͤke

vorraͤthig haben, d.h. Roͤhren zum Auswechseln und etwas Queksilber

fuͤr die offenen Manometer mit Glasroͤhren, Glasroͤhren

fuͤr die Wasserstandszeiger, endlich geschlossene Manometer oder

Thermomanometer, wo man sich lezterer bedient.

Der Minister Staatssecretaͤr im Departement der

Staatsbauten. J. B. Teste.

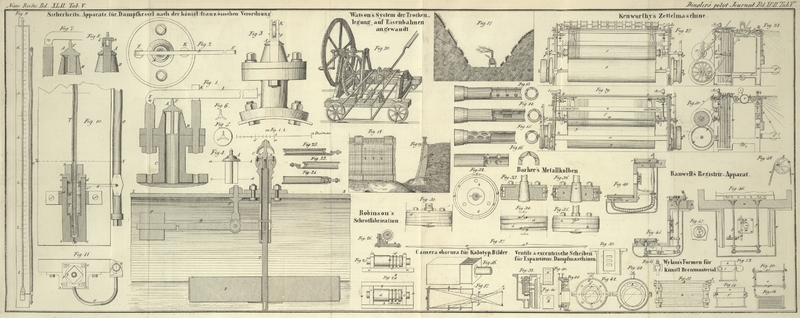

Beschreibung der Sicherheitsvorrichtungen fuͤr

Dampfkessel.

Ueber die Construction der Sicherheitsventile.

Fig. 1

Tab. V. ist ein verticaler Durchschnitt des Sicherheitsventils mit dem dazu

gehoͤrigen Hebel;

Fig. 2 ist

der Grundriß desselben;

Fig. 3 die

verticale Ansicht desselben;

Fig. 4

zeigt das eigentliche Ventil im Aufriß;

Fig. 5 ist

der horizontale Durchschnitt der Leitarme mit dem Ventile nach der Linie ab, Fig. 4;

Fig. 6 der

Durchschnitt der Leitarme nach der Linie cd;

Fig. 7 ist

der verticale Durchschnitt des Ventils, des Ventilsizes und der Leitarme;

Fig. 8 ein

Durchschnitt durch die Hebelachse.

Das Ventil A und der Ventilsiz B, worauf ersteres ruht, sind von Bronze. Die Verlaͤngerung C des Ventilsizes, welche auf den Kessel aufpaßt,

ist von Gußeisen. Der Hebel L, so wie die andern

Theile sind von Schmiedeisen. Das Ventil A hat

gewoͤhnlich seine Fuͤhrung entweder durch eine unten an dasselbe

angegossene Laterne, welche in den Ventilsiz eindringt, oder durch drei oder

vier Leitarme, welche sich in der Achse des Ventiles schneiden und deren Enden

die innere cylindrische Flaͤche des Ventilsizes beruͤhren. Die

Leitarme oder Fluͤgel sind der Laterne vorzuziehen, weil leztere zum

Theil den Durchgang des Dampfes verhindert und sich leichter in dem

cylindrischen Theile des Ventilsizes festsezt. Das Innere des Ventilsizes B ist ausgebohrt, und die Leitfluͤgel des

Ventiles sind so abgedreht, daß nur ein sehr kleiner Spielraum zwischen den

gleitenden Flaͤchen bleibt. Die untere Seite des Ventils, welche auf der

Muͤndung des Ventilsizes aufliegt, ist ein wenig concav. Das obere Ende

des Ventilsizes B ist erweitert, wie Fig. 1 zeigt; die

Leitfluͤgel dagegen sind an der mit der Ausweitung correspondirenden

Stelle duͤnner gedreht, siehe Fig. 4. Die untere

Flaͤche des Ventils ist auf den Ventilsiz aufgeschliffen. In Folge dieser

Construction kann das Ventil sich nicht in dem Ventilsize festsezen, und sobald

es gehoben wird, bietet es dem Dampfe den groͤßtmoͤglichen Ausgang

dar. Der Zapfen T, welcher an das Ventil angegossen

ist, ist mit demselben abgedreht, so daß seine Achse genau senkrecht auf der

Flaͤche des Ventiles und in ihrer Mitte steht. Das obere Ende des Zapfens

ist conisch und hat eine abgerundete Spize, auf welche der Hebel L druͤkt. Dieser Hebel dreht sich um einen

Zapfen oder Stift F, dessen Achse genau in der

Verlaͤngerung der den obersten Theil des Ventiles beruͤhrenden

Flaͤche liegen muß. (Sobald sich das Ventil hebt, beschreiben die Punkte

des Hebels, gegen welche das Ventilende druͤkt, Bogen verticaler

Kreise.)

Der Hebel L hat eine Fuͤhrung in einer Gabel

K, um die horizontalen Bewegungen zu vermeiden.

Sein Ende ist mit einem Vorsprunge S versehen, der

dazu bestimmt ist, das an den Hebel gehaͤngte Gewicht nicht abgleiten zu

lassen.

Man darf die Reibung des Hebelauges an dem Zapfen oder Stift F vernachlaͤssigen, vorausgesezt daß das

Sicherheitsventil gehoͤrig angeordnet, in gutem Zustande und reinlich

erhalten ist. Dessen ungeachtet kann man, der groͤßeren Genauigkeit

wegen, den Hebel auf eine Stahlschneide legen.

Die Figuren

7 und 9 stellen ein Ventil dar, welches von Hrn. Sorel

ausgefuͤhrt

wurde. Der Hebel stuͤzt sich auf eine Stahlschneide und spielt so genau

wie eine gute Waage.

Das Hebelauge ist oval (triangulaire) wie man aus

Fig. 7

sieht. Die Schraube b, Fig. 8, welche durch

beide Arme der Hebelgabel geht, ist angestaͤhlt, und an der Stelle, wo

der Hebel darauf druͤkt, scharf gefeilt. Ein Stift g, welcher in ein in der Hebelgabel angebrachtes Loch paßt, dient um

das Drehen der Schraube zu verhindern, so daß die Schraube horizontal und die

Messerschneide nach Unten gekehrt erhalten wird.

Einige Maschinenfabrikanten ersezen den Stift T durch

eine cylindrische Hoͤhlung in der Mitte des Ventils, in welcher ein

ovales Stuͤk liegt, dessen oberes Ende in eine kleine Vertiefung paßt,

die in dem Hebel L angebracht ist. Der Druk des

Hebels wird so durch das ovale Stuͤk dem Ventile mitgetheilt, und das

Ganze bildet ein abgegliedertes System. Diese Anordnung, welche gewiß gut ist,

wenn die feste Achse, um welche sich der Hebel dreht, nicht richtig gestellt

ist, scheint uͤberfluͤssig, wenn dieselbe in der

Beruͤhrungsebene des Hebels mit der Spize von T liegt.

Ueber die offenen Manometer.

Fig. 9

stellt einen offenen Manometer mit Queksilbergefaͤß und Glasroͤhre

dar, welcher noch einen Druk von 6 1/2 Atmosphaͤren angibt.

Fig. 10

ist ein verticaler Durchschnitt durch die Achse des Gefaͤßes und der

Roͤhre;

Fig. 11

ein horizontaler Durchschnitt des vollstaͤndigen Manometers nach der

Linie XY, Fig. 10.

Das Gefaͤß a, b, c, d ist von Schmiedeisen. Es

besteht aus einem Prisma von quadratischer Basis, 0,06 Meter Seitenlaͤnge

und 0,17 Met. Hoͤhe. In der Richtung der Prismenachse wurde die

cylindrische Hoͤhlung m, n von 0,04 Met.

Durchmesser und 0,106 Met. Tiefe ausgebohrt, und auf dem Grunde derselben, in

derselben Richtung die kleinere cylindrische Hoͤhlung m', n', in welche das Ende der Glasroͤhre T hineinreichen muß. Dieses Gefaͤß ist oben

durch eine vierekige Eisenplatte p geschlossen,

welche wie ein Pfropf in das Gefaͤß hineinreicht, und an den vier Eken

durch die vier Schrauben v, v, v, v, Fig. 11, auf den Rand

des Gefaͤßes aufgeschraubt ist. Zwischen das Gefaͤß und die Platte

kommt ein wenig Kitt, und durch das Anziehen der Schrauben wird der hermetische

Verschluß hergestellt. Die cylindrische Oeffnung in der Platte p ist mit einem Gewinde versehen und wird durch den

eisernen Pfropf q verschraubt. Der Pfropf ist ein

wenig weiter ausgebohrt als die Glasroͤhre außen dik ist. Nach Unten zu

verengert sich diese Oeffnung wieder, so daß die Glasroͤhre gerade noch

hindurchgestekt werden kann. Der dadurch entstehende Rand verhindert, daß der

Kitt, womit die Roͤhre in den Pfropf gekittet wird, in das Gefaͤß

kommen kann. In einer der Seitenwaͤnde des Gefaͤßes ist

unmittelbar unter dem Pfropf q ein Loch S gebohrt, auf welches mittelst eines Randes eine

kleine horizontal gebogene Roͤhre X

aufgeschraubt ist, die den obern Theil des Gefaͤßes mit einer eisernen

Roͤhre O von 0,015 Meter innerm Durchmesser

in Verbindung sezt. Die Roͤhre O ist an der

Seite des Brettes, auf welches das Instrument aufgeschraubt ist, befestigt und

unterhalb des Roͤhrchens x um einige

Centimeter verlaͤngert. Ihr Ende ist durch einen Pfropf verschraubt. Sie

hat eine Laͤnge von 4 Meter und ist oben durch einen aͤhnlichen

Pfropf verschraubt; unmittelbar unter diesem Pfropfe ist die

(gewoͤhnliche) Verbindungsroͤhre mit dem Dampfkessel mit ihr

verbunden.

Die Glasroͤhre T hat ungefaͤhr 0,003

Met. innern, und 0,009–0,010 Met. aͤußern Durchmesser. Ihre

Laͤnge haͤngt von dem Maximum des Drukes, welchen man mit dem

Manometer messen will, ab.

Dieses Instrument muß mit Queksilber gefuͤllt und an seinem Plaze

angebracht werden. Die Bohle von Tannenholz, worauf das ganze Manometer

befestigt ist, ist durch eiserne Haken an eine verticale Mauer angeheftet.

Nachdem man die Glasroͤhre weggenommen hat, gießt man in das

Gefaͤß durch das in dem Pfropfe q befindliche

Loch die noͤthige Menge Queksilber. Diese haͤngt von dem innern

Durchmesser der Glasroͤhre und ihrer Laͤnge ab. Ist das Queksilber

in der Roͤhre bis zu dem Punkte gestiegen, welchen es nicht

uͤberschreiten soll, so muß das Queksilber in dem Gefaͤße

wenigstens noch einen halben Centimeter uͤber der Oeffnung m', n' stehen. N' sey

das Niveau des Queksilbers in dem Gefaͤße. Man stekt nun die

Glasroͤhre so tief durch den Pfropf q, daß

ihr unteres Ende noch 4–5 Millimeter von dem Grunde der Hoͤhlung

m', n' absteht. Hierauf wird die

Glasroͤhre an die Bohle durch mehrere leichte Baͤnder, welche

jedesmal einen Meter von einander entfernt sind, befestigt, nachdem man vorher

zwischen jedes Band und die Roͤhre ein wenig Baumwolle gelegt hat. Die

Baͤnder werden nur leicht angezogen, so daß sich die Roͤhre ihrer

Laͤnge nach in denselben verschieben kann. Man kittet dann die

Roͤhre in den Pfropf q mit etwas Brunnenkitt,

oder bloß mit etwas schlechtem Siegellak, das man auf 70–80° Cels.

erwaͤrmt, so daß es in den ringfoͤrmigen Zwischenraum zwischen

Roͤhre und Pfropf laͤuft. Waͤhrend dieser Operation

erwaͤrmt man auch den Pfropf mit einer rothwarmen Schmiedezange und

erleichtert das Einfließen des Lakes dadurch, daß man die Roͤhre ihrer

Laͤnge nach ein wenig bewegt. Vorher hat man die Roͤhre da, wo sie

in dem Pfropfe stekt, ein wenig matt geschliffen, um das Haften des Lakes zu

befoͤrdern.

Ist die Glasroͤhre so verkittet, so laͤßt man das Gefaͤß und

den Kitt erkalten, schraubt hierauf den Pfropf, welcher die Roͤhre O oben verschließt, ab und fuͤllt die

Roͤhre ganz mit Wasser an, welches, indem es durch die

Communicationsroͤhre x fließt, uͤber

dem Queksilber im Gefaͤße sich ausbreitet. Hierauf verschließt man die

Roͤhre O wieder mit dem Pfropfe. Der Druk der

Wassersaͤule bringt nun das Queksilber bis auf eine gewisse Hoͤhe

zum Steigen. Der Punkt, auf welchem so die Queksilberoberflaͤche in der

Roͤhre stehen bleibt, gibt den ersten Theilpunkt fuͤr die

Manometerscala und wird mit der Ziffer 1 (eine Atmosphaͤre) bezeichnet.

Von diesem Punkte aus theilt man die Bohle nach Oben in gleiche Theile, wovon

jeder 1/10 Atmosphaͤre entspricht. Der Zwischenraum zwischen zwei

Theilstrichen muß gleich seyn 0,076 Meter, dividirt durch die Einheit, zu

welcher das Verhaͤltniß des Quadrates des innern Durchmessers der

Glasroͤhre zum Quadrate des Durchmessers des Gefaͤßes addirt

wurde. Verhalten sich z.B. die Durchmesser der Roͤhre und des

Gefaͤßes wie 1: 10, so ist die Entfernung zweier Theilstriche 76/1,01 =

75 Millimeter und 0,25. In der Praxis kann man eine so kleine Correction

vernachlaͤssigen. Die Glasroͤhre und die getheilte Bohle

muͤssen lang genug seyn, so daß man mit dem Manometer noch einen Druk

messen kann, welcher eine oder anderthalb Atmosphaͤren groͤßer ist

als der Druk, welchen der Dampf in dem Kessel haben darf. Soll z.B. ein Kessel

Dampf von 5 Atmosphaͤren (4 Athmosphaͤr. uͤber den

aͤußern Druk) liefern, so muͤssen mit dem Manometer wenigstens 6

Atmosphaͤren gemessen werden koͤnnen, was fuͤr die

Glasroͤhre und die Bohle eine Laͤnge von 5 × 0,76 = 3,80

Meter vom ersten Theilstriche angefangen gibt. Die ganze Laͤnge der Bohle

wird dann ungefaͤhr 1/11 groͤßer als 3,80 Met. seyn, wegen der

Erhebung des Queksilbers bis zum ersten Theilstriche durch das Gewicht der

Wassersaͤule in der Roͤhre O.

Die Scala muß von dem Manometerverfertiger gemacht seyn. Das Queksilber wird

besonders verschikt, und es wird gut seyn, eine zweite Glasroͤhre zum

Auswechseln beizugeben. Der Eigenthuͤmer des Dampfapparates muß das

Gewicht des Queksilbers kennen; da man aber das Instrument gewoͤhnlich

nicht gefuͤllt an den Ort seiner Bestimmung bringen kann, so muß es an

seinem Plaze von Neuem mit all der angegebenen Sorgfalt zusammengestellt werden.

Man wird sich hiebei von der Genauigkeit der Scala, oder vielmehr von derjenigen

ihres Anfangspunktes uͤberzeugen koͤnnen. Ein solches Manometer

muß so gestellt seyn, daß die Theilstriche der Scala, auf welchen

gewoͤhnlich die Oberflaͤche des Queksilbers steht,

ungefaͤhr die Hoͤhe von dem Auge des Kesselheizers oder

Maschinenwaͤrters haben, und daß der obere Theil der Roͤhre O, da wo die Verbindungsroͤhre mit dem Kessel

einmuͤndet, etwas hoͤher liegt, als die Einmuͤndung der

Roͤhre in den Kessel. Ist diese lezte Bedingung, welche

gewoͤhnlich mit der ersten vereinbar ist, erfuͤllt, so wird das

Manometer mit einer großen Genauigkeit den Druk des Dampfes anzeigen, denn

waͤhrend der Kessel mit Dampf angefuͤllt ist, wird die eiserne

Roͤhre O bestaͤndig voll Wasser seyn,

dessen Druk mit dem des Dampfes auf das Queksilber wirkt, waͤhrend die

Verbindungsroͤhre, welche gegen den Kessel zu geneigt ist, nur Dampf

enthalten kann. Da der Druk des Dampfes durch eine lange vertikale

Wassersaͤule auf das Queksilber uͤbertragen wird, so kann sich das

Gefaͤß niemals erwaͤrmen; man hat also nicht zu

befuͤrchten, daß der Kitt oder Lak, womit die Glasroͤhre in den

Pfropf q gekittet ist, weich wird.

Es laͤßt sich keine andere Ursache denken, warum das Manometer in

Unordnung kommen oder verderben sollte, als das Zerbrechen der

Glasroͤhre, welche uͤbrigens leicht zu schuͤzen ist, und

das Verstopfen des untern Theiles der Roͤhre durch die im Wasser

enthaltenen, oder vom Dampf mitgefuͤhrten Unreinigkeiten. Das Ersezen

einer zerbrochenen Glasroͤhre kann ohne Schwierigkeit geschehen, und

verursacht nur sehr geringe Kosten. Man leert dabei zuerst die Roͤhre O aus, indem man den Pfropf, welcher sie unten

verschließt, abschraubt, damit das Queksilber gaͤnzlich in das

Gefaͤß zuruͤkfaͤllt. Hierauf nimmt man das Ende der

zerbrochenen Roͤhre, welches in dem Gefaͤße stekt, heraus. Um dieß

zu koͤnnen, hat man nur durch Erwaͤrmen den Kitt weich zu machen,

was leicht dadurch geschieht, daß man den Pfropf q

mit einer zur Dunkelrothgluth erhizten Zange erfaßt. Sollte Queksilber verloren

gegangen seyn, so muß man ungefaͤhr eben so viel zugießen, als verloren

gegangen ist, und hierauf kittet man die neue Roͤhre ein. Die eiserne

Roͤhre kann sehr leicht gereinigt werden. Man unterbricht die Verbindung

mit dem Kessel, schraubt die beiden Pfropfe, welche die Roͤhre O verschließen, ab, reinigt sie, und fuͤllt

sie wieder mit reinem Wasser voll.

Um den Verlust von Queksilber zu vermeiden, welcher durch die obere

Muͤndung der Glasroͤhre stattfinden koͤnnte, wenn die

Oscillationen der Queksilbersaͤule durch zu rasche Zunahme des

Dampfdrukes zu heftig wuͤrden, kann man diese Muͤndung durch einen

hoͤlzernen, nicht verkitteten Pfropf verschließen, der durch einen

Buͤgel von Eisendraht, der auf der Bohle befestigt ist, gehalten wird,

Die aͤußere Luft wird so zwischen dem Pfropfe und der Glasroͤhre eindringen

koͤnnen; im Falle einer zu starken Oscillation der

Queksilbersaͤule aber wird der Pfropf das Austreten des Metalles

verhindern. Es duͤrfte auch vortheilhaft seyn, das untere Ende der

Glasroͤhre zuzuschmelzen, und ein kleines Loch ganz unten an der Seite

anzubringen, wodurch das Queksilber in die Roͤhre gelangen kann; dann

koͤnnte man die Roͤhre auf dem Grunde des Gefaͤßes

aufstehen lassen. Endlich moͤchte es auch noch bequem seyn, unten in das

Gefaͤß ein kleines Loch zu bohren, welches mit einer Schraube

zugeschraubt wird, damit man durch dasselbe das Queksilber ablassen kann, um es

entweder zu wiegen oder zu reinigen, ohne daß man sonst an dem Instrument etwas

abzunehmen haͤtte.

Ein offenes Manometer, wie es in Fig. 9 dargestellt

ist, welches noch 6 Atmosphaͤren anzeigen kann, erfordert

hoͤchstens 1 Kilogr. Queksilber, dessen Werth 12 Fr. ist. In der

Glasfabrik zu Choisy-le-Roi kann man Glasroͤhren von 4,50

Met. Laͤnge um 5 Fr. haben. Die Eisenroͤhren von 0,015 Meter

Durchmesser werden in der Niederlage des Hrn. Gandillot(zu Paris) um 2 Fr. 50 Cent. per

laufenden Meter verkauft, und zwar in Laͤngen von 0,60–4,00 Meter.

Hieraus geht hervor, daß die offenen Manometer fuͤr den Druk von

5–6 Atmosphaͤren sehr billig von Verfertigen: physikalischer.

Instrumente hergestellt werden koͤnnen. Im Nothfalle koͤnnen sie

auch in jeder Maschinenfabrik gemacht werden. (Siehe die Tabelle auf der

folgenden Seite.)

Ueber den Warn-Schwimmer

(Alarm-Schwimmer.)

Fig. 12

ist ein verticaler Durchschnitt des Warnschwimmers, welchen die

Centralcommission fuͤr Dampfmaschinen ausfuͤhren laͤßt. L, M ist die obere Kesselwand, auf welcher man

mittelst Schrauben das Ende der kupfernen Roͤhre I befestigt, die einen Apparat traͤgt, der den Pfeifen auf

Locomotiven aͤhnlich ist. Ein Stein F, oder

irgend ein Koͤrper, der schwerer als Wasser ist, wird an die verticale

Stange T gehaͤngt, deren oberes Ende die

kleine Muͤndung O verschließt. Das Gewicht

des Steines ist durch das Gegengewicht P und den

Hebel B zum Theil aufgehoben. Lezterer haͤngt

mit zwei Messerschneiden in einer Gabel, die das Ende der Stuͤze S bildet, welche an der Kesselwand befestigt ist.

Das Gegengewicht P ist auf dem Hebel B verschiebbar. Man befestigt es mittelst einer

Stellschraube an der Stelle des Hebels, wo es dem Steine, der bis zu 3/4 oder

5/6 seiner verticalen Hoͤhe in das Wasser eingetaucht ist, das

Gleichgewicht haͤlt. Da die Laͤnge der Stange T uͤbrigens so bestimmt ist, daß der Stein zu

5/4 oder 5/6 im Wasser ist, wenn dasselbe die normalmaͤßige Hoͤhe

im Kessel hat, waͤhrend ihr oberes Ende noch die Oeffnung O verschließt, so folgt, daß sobald das Wasser im

Kessel sinkt, das Gewicht des Steines uͤberwiegend wird, die Stange T niederdruͤkt und die Oeffnung O oͤffnet. Der Dampf stroͤmt dann

durch mehrere Oeffnungen wie b, b in den

ringfoͤrmigen Raum a, a, von wo aus er dann

durch den engen, kreisfoͤrmigen Spalt m, n

gegen den Rand der Gloke C getrieben wird.

Das Gewicht des Steines muß, wenn das Wasser im Kessel sinkt, das Gegengewicht

P heben, und auch noch den Dampfdruk, welcher

auf die Querflaͤche der Muͤndung O

kommt, uͤberwaͤltigen. Man gibt daher dieser Muͤndung einen

sehr kleinen Durchmesser, besonders wenn der Dampfdruk sehr betraͤchtlich

ist, um nicht genoͤthigt zu seyn, dem Steine zu große Dimensionen zu

geben, was unbequem seyn koͤnnte. Man braucht zu diesem Alarmschwimmer

3,82 Kilogr. Bronze oder Messing zu 4 Fr. 30 Cent. per Kilogramm. 7 Kilogr. Eisen fuͤr den Hebel, die Schrauben

und das Gegengewicht, á 50 Cent. per Kilogr. und einen Stein von 23 Kilogr. Gewicht,

welcher beilaͤufig auf 6 Fr. zu stehen kommt.

Tabelle der Spannkraͤfte des Wasserdampfs bei

seinem Maximum von Dichtigkeit und der correspondirenden Temperaturen, von

1–24 Atmosphaͤren.

Spannkraft der Daͤmpfe,

wobei der Druk derAtmosphaͤre als

Einheit angenommen

ist.

Hoͤhe der

Queksilbersaͤule (bei 0° Temp.)

welche die Spannkraft

der

Daͤmpfe mißt.

Entsprechende

Temperatur in Graden nach

dem hundert

theiligen Queksilberthermometer.

Druk des Dampfesauf einen

Quadratcentimeter der

Kesselflaͤche oder des

Sicherheitsventils.

Atmosphaͤren.

Meter.

Grade.

Kilogramme.

1

0,76

100,0

1,033

1 1/2

1,14

112,2

1,549

2

1,52

121,4

2,066

2 1/2

1,90

128,8

2,582

3

2,28

135,1

3,099

3 1/2

2,66

140,6

3,615

4

3,04

145,4

4,132

4 1/2

3,42

149,06

4,648

5

3,80

153,08

5,165

5 1/2

4,18

156,8

5,681

6

4,56

160,2

6,198

6 1/2

4,94

163,48

6,714

7

5,32

166,5

7,231

7 1/2

5,70

169,37

7,747

8

6,08

172,1

8,264

9

6,84

177,1

9,297

10

7,60

181,6

10,330

11

8,36

186,03

11,363

12

9,12

190,00

12,396

13

9,88

193,7

13,429

14

10,64

197,19

14,462

15

11,40

200,48

15,495

16

12,16

203,60

16,528

17

12,92

206,57

17,561

18

13,68

209,4

18,594

19

14,44

212,1

19,627

20

15,20

214,7

20,660

21

15,96

217,2

21,693

22

16,72

219,9

22,726

23

17,48

221,9

23,759

24

18,24

224,2

24,792

Tafeln